Создание трехмерной карты закарстованности карбонатно-сульфатных пород на территории г. Кунгура

Автор: Богомаз М.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены проблемы развития карста на урбанизированных территориях, проведен сравнительный анализ методов расчета основных показателей подземной закарстованности территории в разных типах литологического разреза, составлена трехмерная модель подземной закарстованности.

Карст, полость, литологический разрез, подземная закарсто-ванность, трехмерная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147245009

IDR: 147245009 | УДК: 550.8.053 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.3.258

Текст научной статьи Создание трехмерной карты закарстованности карбонатно-сульфатных пород на территории г. Кунгура

Город Кунгур расположен в области распространения карбонатно-сульфатного карста. С середины 30 – конца 40-х гг. по настоящее время выполнено множество работ по оценке карстоопасности территории г. Кунгура, опубликованы отчеты и монографии (Лукин, Ежов, 1958), (Лукин, Ежов, 1975); обобщены и систематизированы результаты инженерно-геологических изысканий и составлен ряд карт (Катаев, Кадебская, 2010). На основе обобщенных материалов защищены кандидатские диссертации. С 1948 г. сотрудниками ГИ УрО РАН ведется и пополняется по настоящее время база данных по зафиксированным провалам.

В качестве основы оценки карстоопас-ности территории города Кунгура в настоящее время согласно нормативным документам (ТСН 11-301-2004, 2004), (СП 11-105-97, 2000) категория устойчивости территории определяется по интенсивности провалообразований и по их средним диаметрам. Такая инженерно-геологическая оценка карстоопасности не учитывает строение массива территории с полостями, выявленными на стадии бурения, т.е. взаиморасположение объекта строительства и карстовых полостей.

Целью данной работы является сравнительный анализ методики расчета основных показателей подземной закарсто-ванности (ТСН 11-301-2004, 2004) и данных, полученных при помощи разработанной трехмерной модели исследуемого участка развития карбонатно-сульфатных пород.

Карта подземной закарстованности была построена автором в программе AutoCAD Civil 3D фирмы Autodesk, которая позволила автоматизировать процесс построения поверхностей при помощи новейших IT-технологий и уточнить показатели, характеризующие подземные проявления карста. В процессе обработки результатов инженерно-геологического исследования района были созданы карты поверхности и подошвы геологических слоев площади исследования. На основе этих карт была разработана трехмерная модель территории.

Для составления трехмерной карты подземной закарстованности был выбран участок города, расположенный в районе

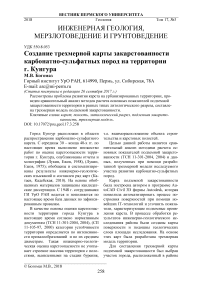

Черемушки, площадью 3,5 км2. Выбор участка исследования был основан на большом объеме инженерно-геологической информации по данным бурения (102 скважины) и многолетнем ряде наблюдений за поверхностными карстовыми формами рельефа. На данной площади зафиксировано 15 провалов: 5 – суффози-онных, 10 – карстовых (рис. 1).

Рис. 1. Ситуационный план участка исследований: 1 – скважина; 2 – скважина, вскрывшая карстовые полости; 3 – провал; 4 – 1-й тип литологического разреза; 5 – 2-й тип литологического разреза

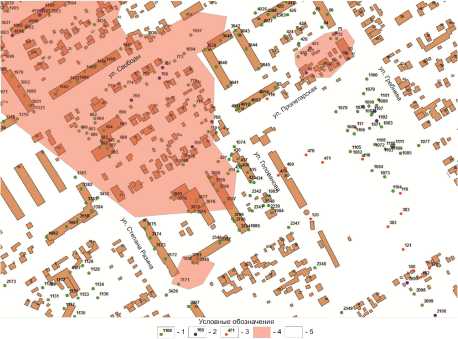

Участок находится на III надпойменной террасе р. Сылвы. Превышение площади над меженным уровнем реки 3536 м. Поверхность ровная с незначительным уклоном к северо-западу, абсолютные отметки 141,5-148,1 м. На участке встречены 2 типа (Катаев, Кадебская, 2010) геологического разреза (рис.2). Они начинаются с рыхлого покрова (абсолютные отметки 119,0-129,2 м, средняя мощность 20,7 м), далее залегают коренные отложения кунгурского яруса пермской системы: породы иренского горизонта, представленные гипсами и ангидритами ледянопещерской пачки (абсолютные отметки 87,5-129,2 м, средняя мощность 30 м), а также пелитоморфными доломитами неволинской пачки (абсолютные отметки 112,5-119,0 м, средняя мощность 6,5 м). Породы иренского горизонта подстилаются доломитами филлиповского горизонта (абсолютные отметки 82,594,2 м, вскрытая мощность до 12 м).

18 скважин из 102 вскрыли 24 карстовые полости. Максимальный вертикальный размер полости – 6,3 м (табл. 1).

Рис. 2. Сводная стратиграфическая колонка района исследований: 1 – покровные отложения; 2 – пелитоморфный доломит; 3 – гипс; 4 – ангидрит; 5 – доломит; 6 – заполненная карстовая полость; 7 – незаполненная карстовая полость; 8 – зона колебаний уровня грунтовых вод

Совмещение литологических типов разреза с уровнями вскрытых карстовых полостей и зонами колебаний уровня грунтовых вод позволили нам установить следующую зависимость.

В 1-м литологическом типе разреза полости приурочены к контакту ледяно-пещерской и неволинской пачек иренско-го горизонта и находятся в зоне колебания уровня грунтовых вод (рис. 2). Всего вскрыто 9 карстовых полостей, из них 90 % заполнены глинисто-щебневым материалом. На участке распространения этого типа разреза провальные явления, связанные с карстово-суффозионными процессами, за последние 50 лет не зафиксированы.

Во 2-м случае, где сульфатные отло- жения не перекрыты неволинской пачкой, полости фиксируются по всей толще ле-дянопещерских отложений и не привязаны к зоне колебания уровня грунтовых вод. На участке вскрыто 15 карстовых полостей, 50% из них заполнены глинисто- щебневым материалом, а 50 % не заполнены и представляют непосредственную угрозу устойчивости территории. Это подтверждают 15 зафиксированных кар-стово-суффозионных провалов на данном участке.

Таблица 1. Скважины, вскрывшие карстовые полости на выбранном участке

|

№ п/п |

№ скважины |

Глубина скважины, м |

Мощность карстующих-ся пород, м |

Высота полости, м |

Абс. отм. карстовой полости, м |

Вид полости (характер заполнения) |

Абс. отм. установившегося уровня грунтовых вод, м |

|

1 |

58 |

57.5 |

39.1 |

0.6 |

124.8 |

заполненная |

112.1 |

|

4.6 |

118.8 |

незаполненная |

|||||

|

2 |

63 |

57 |

36.7 |

0.8 |

125.3 |

незаполненная |

112.1 |

|

6.3 |

119.0 |

заполненная |

|||||

|

3 |

71 |

40 |

14.1 |

0.9 |

115.5 |

заполненная |

113.5 |

|

4 |

422 |

40 |

19.6 |

2.9 |

114.8 |

заполненная |

111.4 |

|

5 |

765 |

45 |

23.2 |

2.2 |

110.7 |

заполненная |

110.3 |

|

6 |

766 |

46 |

22.4 |

1.4 |

110.7 |

заполненная |

102.9 |

|

7 |

767 |

45 |

19.9 |

4.1 |

110.6 |

заполненная |

114.6 |

|

8 |

768 |

45 |

20.1 |

2.9 |

113.5 |

заполненная |

108.3 |

|

9 |

769 |

65 |

33.3 |

0.3 |

113.7 |

заполненная |

- |

|

10 |

1099 |

70 |

29.2 |

0.8 |

118.3 |

незаполненная |

113.4 |

|

0.6 |

117.7 |

заполненная |

|||||

|

11 |

1102 |

70 |

31.9 |

4.2 |

123.8 |

заполненная |

111.8 |

|

12 |

1103 |

70 |

29.2 |

0.8 |

122.6 |

незаполненная |

111.2 |

|

1.1 |

121.5 |

заполненная |

|||||

|

13 |

1107 |

39 |

13.7 |

2.5 |

114.5 |

заполненная |

114.5 |

|

14 |

2097 |

70 |

37.5 |

1.5 |

94.4 |

незаполненная |

104.9 |

|

15 |

2100 |

70 |

47.3 |

3.5 |

111.5 |

незаполненная |

108.5 |

|

1 |

108.5 |

незаполненная |

|||||

|

16 |

4188 |

61 |

33.9 |

5 |

111.9 |

заполненная |

116.2 |

|

17 |

4189 |

40 |

20 |

1.8 |

114.1 |

заполненная |

116.1 |

|

0.2 |

112.7 |

незаполненная |

|||||

|

18 |

4193 |

32 |

7.9 |

2 |

113.8 |

заполненная |

115.5 |

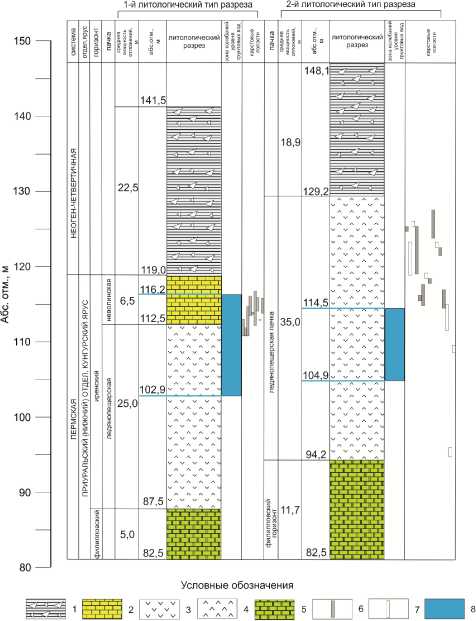

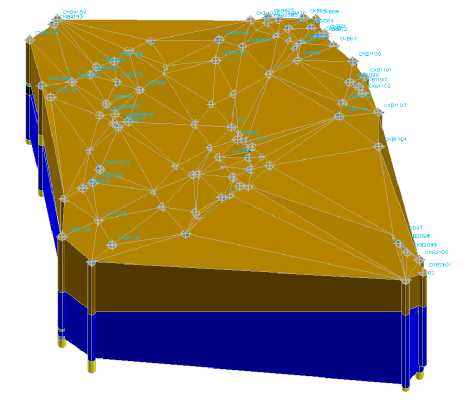

При 3D-моделировании была создана карта подземной закарстованности (рис. 3) участка III надпойменной террасы р. Сылва г. Кунгура, которая позволила определить количественные показатели подземной закарстованности этой территории и сравнить их с данными, полученными из ТСН 11-301-2004.

При этом значения коэффициентов подземной закарстованности, полученные при помощи моделирования, вполне сопоставимы с данными ТСН 11-301-2004, но уточняют их в конкретных инженерногеологических условиях локального объекта строительства.

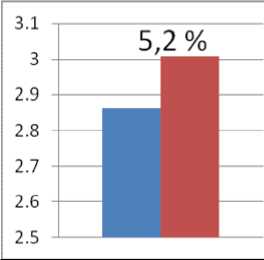

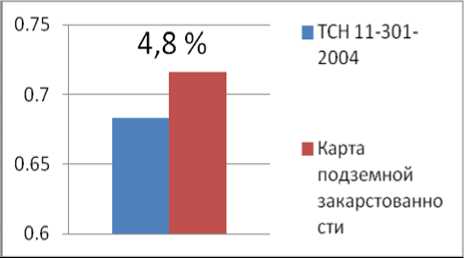

Рассчитанные нами коэффициенты оказались на 4,8-5,2 % выше ТСН 11-3012004, что подтверждает и конкретизирует оценку карстоопасности исследуемой территории (рис. 4, табл. 2).

Кроме того, показатель объемной плотности карстовых полостей напрямую зависит от объема пород, вследствие чего математический расчет имеет большую погрешность.

Таблица 2. Сравнительная таблица методов подсчета коэффициентов подземной закар-стованности

|

Показатели |

ТСН 11301-2004 |

Карта подземной закарстованности |

||

|

1-й тип разреза |

2-й тип разреза |

1-й тип разреза |

2-й тип разреза |

|

|

1 |

10,7 |

11,0 |

11,2 |

11,6 |

|

2 |

2,1 |

3,4 |

2,2 |

3,6 |

|

3 |

54,7 |

56,5 |

57,4 |

59,3 |

|

4 |

49,2 |

51,1 |

51,7 |

53,6 |

|

5 |

0,1 |

|||

|

6 |

2,86 |

3,01 |

||

|

7 |

0,68 |

0,71 |

||

|

8 |

- |

3,27 |

||

Примечание. 1 – линейный коэффициент внутренней закарстованности массива, %; 2 – линейный коэффициент открытой закарсто-ванности массива, %; 3 – линейный коэффициент общей закарстованности массива, %;

-

4 – линейный коэффициент поверхностной закарстованности карстующихся пород, %;

-

5 – коэффициент аномальности; 6 – линейная плотность карстовых полостей, шт/100 м; 7 – площадная плотность карстовых полостей, шт/104 м2; 8 – объёмная плотность карстовых полостей, шт/106 м3.

Рис. 3. Трехмерная модель подземной закарстованности участка исследований

Однако подсчет при помощи трехмерной модели позволяет получить данный коэффициент с минимальной погрешностью. В нашем случае он составил 3,27 карстовых полостей/106 м3.

а

■ ТСН 11-301

■ Карта подземной закарстованно сти

б

Рис. 4. Сравнение коэффициентов подземной закарстованности: а) линейная плотность карстовых полостей; б) площадная плотность карстовых полостей

Выводы

Использование современных IT-технологий помогает создать пространствен- ную модель состояния геологической среды территории, в том числе локального участка строительства, для оценки кар-стоопасности и прогнозирования развития опасных геологических процессов. Привлечение данных физико-механических свойств вмещающих отложений, а также мониторинговые наблюдения позволяют решать прогнозные задачи по обеспечению безопасности при строительстве на территории г. Кунгура.

Список литературы Создание трехмерной карты закарстованности карбонатно-сульфатных пород на территории г. Кунгура

- ТСН 11-301-2004. Инженерно-геологические изыскания для строительства на закарстованных территориях Пермской области. Пермь, 2004. 122 с.

- Катаев В.Н., Кадебская О.И. Геология и карст города Кунгура. Пермь, 2010. 236 c.

- Лукин В.С., Ежов Ю.А. Карстовые явления и подземные воды северной части У фимского плато. Кунгур, 1958.

- Лукин В. С., Ежов Ю.А. Карст и строительство в районе Кунгура. Пермь, 1975. 118 с.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. М., 2000. 45 с.