Спасательные археологические работы на поселении Ивановка-4 в 2014 году

Автор: Цыбанков А.А., Колонцов С.В., Постнов А.В., Зольников И.Д., Марковский Г.И., Присекайло А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В публикации представлены результаты спасательных археологических работ, проведенных в Ордынском р-не Новосибирской обл. на городище Ивановка-4 с августа по сентябрь 2014 г. Цель работ предусматривала осуществление двух основных задач: предотвращение разрушения городища в результате обрушения берега Новосибирского водохранилища; уточнение сведений о городище и планирование мероприятий по обеспечению его сохранности. Вскрытая двумя раскопами площадь составила 101,82 кв.м. Характер находок в раскопах позволяет предположить одинцовский этап верхнеобской культуры (III-IV вв. н.э.).

Новосибирская обл, ордынский р-н, водохранилище, спасательные работы, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14522170

IDR: 14522170 | УДК: 903.43

Текст научной статьи Спасательные археологические работы на поселении Ивановка-4 в 2014 году

С августа по сентябрь 2014 г. Отделом охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН проведены спасательные археологические полевые работы на городище Ивановка-4. Цель работ предусматривала две основные задачи: предотвращение разрушения городища в результате обрушения берега Новосибирского водохранилища; уточнение сведений о городище и планирование мероприятий по обеспечению его сохранности.

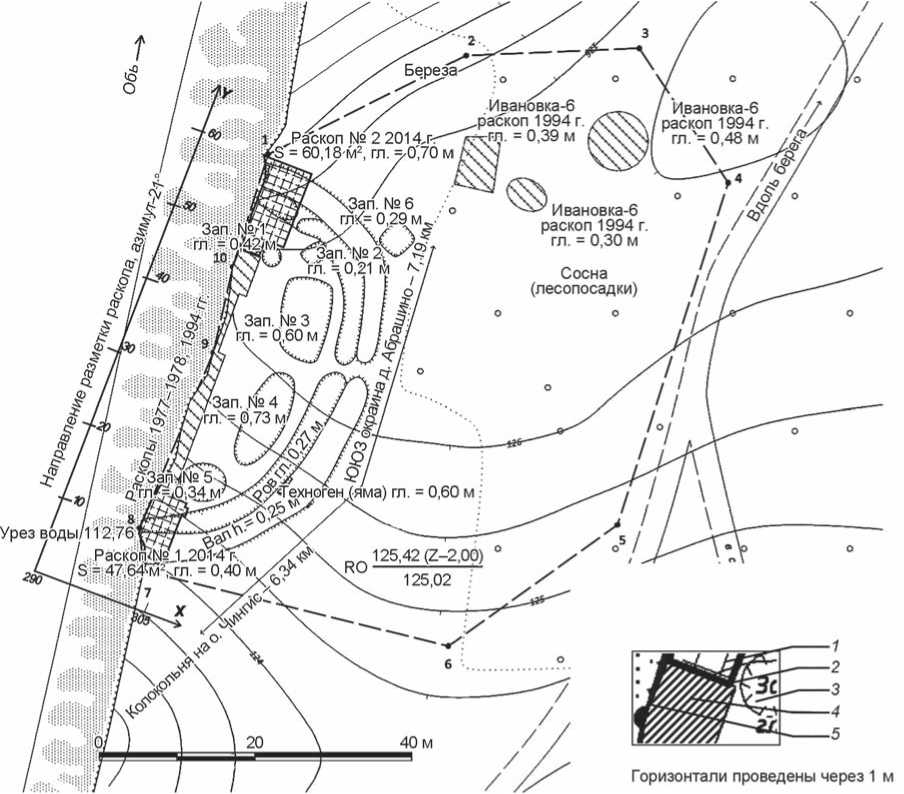

Городище Ивановка-4 расположено в Ордынском р-не Новосибирской обл., в 5 км к северу-северо-востоку от с. Чингис, на правом берегу р. Обь (Новосибирское водохранилище) (см. рисунок). Территория, где расположен памятник, приурочена к приподнятой юго-восточной окраине Колывань-Томской складчатой зоны и в геоморфологическом отношении относится к возвышенной слаборасчлененной пологоволнистой равнине с неглубоким залеганием палеозойского фундамента. Речные долины здесь узкие, корытообразные, врезаны на глубину 5–10 м, реже до 25 м и имеют хорошо развитую пойменную террасу высотой 2–3 м над урезом воды и шириной от 10 до 200 м. Поверхность поймы неровная, со следами блуж- дания русла, осложненная кочкарным микрорельефом, в верховьях рек и притоков заболоченная. Левобережные притоки р. Чингис ориентированы с юго-востока на северо-запад и согласно данным геологической съемки [Домникова и др., 1988] приурочены к разрывным нарушениям.

Согласно геохронологическим исследованиям верхнего Приобья [Панычев, 1979] НПТ III, II, I слагаются единой сузунской толщей, которая представлена единой циклоклиматической террасой Оби позднеплейстоценового возраста, поверхность которой осложнена серией эрозионных террас, не имеющих стратиграфического значения.

Городище открыто Т.Н. Троицкой в 1970 г. под наименованием Ивановское-4. По данным 1970 г. городище расположено на северной окраине бывшего пос. Ивановский, примыкает к проселочной дороге, идущей параллельно Оби. На площадке городища, окруженной подковообразным рвом и валом, отмечено 11 западин [Грязнов и др., 1973].

В 1977–1978 гг. Т.Н. Троицкая проводит охранные раскопки этого городища уже под наименованием Ивановка-4. Площадь раскопа 1977 г., заложенного траншеями вдоль береговой террасы, составила 231 кв.м. Еще 22 кв. м. было доиссле-довано в 1978 г. Исследовано четыре жилища и часть оборонительной системы. На основании материалов раскопок, городище датировано началом I тыс. н.э. и отнесено к одинцовскому этапу верхнеобской культуры. В вышедшей в 1980 г. «Археологической карте Новосибирской области» указано 16 жилищных западин [Троицкая, Моло-дин, Соболев, 1980].

По данным архива ГАУ НСО НГТЦ, в 1981 г. городище было обследовано Е.А. Сидоровым, снят глазомерный план. В 1994 г., в ходе инвентаризации памятников района, городище было обследовано А.П. Бородовским, которым были проведены небольшие раскопки на разрушающемся участке береговой террасы. Площадь раскопа составила 12 кв.м. Обнаруженный в ходе раскопок материал А.П. Бо-родовский датировал началом I тыс. н.э., отнеся его к позднему этапу кулайской культуры [1996].

В 2008 г., в рамках очередной инвентаризации памятников археологии, городище обследовано Д.Е. Ануфриевым. По уточненным данным, городище расположено в 6,34 км к СВ от с. Чингис (ориентир – колокольня церкви Петра и Павла на острове Чингисский), в 7,19 км к ЮЗ от ЮЮЗ окраины д. Абрашино, на юго-западной оконечности крупной возвышенности, выходящей к обрыву береговой террасы р. Обь (Новосибирское водохранилище). Общая площадь городища составляет 3 911,01 кв.м.

Рельефные признаки городища представлены относительно ровной внутренней площадкой, размерами 14,5 × 41,3 м, оконтуренной с юго-восточной стороны кольцевым сооружением в виде небольшого рва и вала, отсыпанного на внешнюю сторону (см. рисунок ). На внутренней площадке городища находится пять жилищных западин, расположенных по периметру вдоль рва. Еще одна западина расположена за пределами внутренней

Городище Ивановское-4. Спасательные археологические работы 2014 г. Топографический план объекта.

1 – разметка раскопов 2014 г. по 1 м; 2 – границы раскопов 2014 г.; 3 – границы видимых в рельефе конструкций городища; 4 – площади раскопов прошлых лет; 5 – граница памятников городища Ивановка-4 и могильника Ивановка-6.

площадки, с северо-восточной стороны от кольцевого сооружения. На внутренней площадке городища, вдоль кромки береговой террасы, сохранились, большей частью осыпавшиеся, частично задернованные остатки раскопов 1977, 1978 и 1994 гг. Глубина раскопов от 0,16 до 0,8 м, стенки раскопов частично осыпаются.

Общая протяженность сохранившейся оборонительной системы городища по дуге составляет 66,7 м. Ров городища имеет ширину от 1,83 до 3,40 м, глубину до 0,27 м. Ширина вала от 2,5 до 4,1 м, высота от 0,20 до 0,25 м. С восточной части городища в оборонительной системы четко прослеживается вход шириной в разрыве рва – 1,26 м, в разрыве вала – 1,67 м. Еще один вход наблюдается с северо-восточной части городища и представлен разрывом рва шириной 0,5 м. На юго-восточной части вала прослеживаются остатки современной, задернованной в настоящее время, траншеи, размерами 2,58 × 0,49 м, глубиной 0,6 м.

На наиболее разрушаемых частях городища Ивановка-4 были заложены два раскопа (в южной (41,64 кв.м) и северной (60,18 кв.м) части городища). Раскопы одной стороной непосредственно примыкали к береговому обрыву, другой – к раскопам предыдущих исследований, третьей – к границам памятника.

Стратиграфия памятника сверху-вниз представлена следующими отложениями.

Слой 1. Супесь средняя светло-коричневая пористой структуры. Текстура неяснослоистая с прослоями супеси более охристых и светлых тонов. Включения по всей мощности слоя представлены многочисленными корнями растений, растительным детритом и современным мусором из фрагментов стеклянной, полимерной и анодированной жестяной тары. Новообразования отсутствуют. Нарушения представлены редкими кротовинами, составляющими незначительный процент проективной площади. Нижняя граница точная, ясная пологоволнистая. Граница обусловлена резким цветовым переходом к почти черным и более плотным нижележащим осадкам. Вероятный генезис слоя – эоловый. Его образование связано с интенсивным разрушением супесчаных отложений берегов водохранилища и переноса этого материала ветром. Мощность слоя хорошо выдержана в простирании и составляет от 0,2 м в северной части памятника до 0,15 м в южной.

Слой 2. Супесь средняя гумуссированная темно-серая, в кровле до черного. Структура пористая, текстура пятнистая с пятнами светло-коричневых супесей. Включает корни и реликты корней растений. Новообразования отсутствуют. Среди нарушений редкие ходы землероев, занимающие 440

до 5 % проективной площади. Нижняя граница неточная, ясная, клиновидно внедряется в подстилающий горизонт. Граница проведена по изменению цвета осадка. Вероятный генезис слоя – гумусовый горизонт А современной почвы, сформированный до наполнения ложа водохранилища. Мощность слоя не выдержана и составляет от 0,05 до 0,2 м на различных участках раскопов.

Слой 3. Супесь средняя светло-серая со следами подзола. Структура пылеватая, к подошве более плотная. Текстура пятнистая с пятнами супесей более светлых и темно-серых оттенков. Включает корни растений и их реликты, а также культурный слой с археологическим материалом (ямы, кострище, ров, вал, артефакты). Новообразования представлены пятнами ожелезнения. Слой нарушен ходами землероев, которые составляют до 10 % проективной площади. Многие из кротовин не отличаются по цвету от основного осадка и фиксировались по изменению плотности грунта и характерной округлой форме. Вероятный генезис слоя – иллювиальный горизонт почвы, в нижней части преобразованный в результате человеческой деятельности на городище (более плотный и более серый). Мощность слоя за исключением рва варьирует от 0,1 до 0,3 м. по разрезу.

Слой 4. Песок светло-желтый перевеянный, структура пористая. Текстура субгоризонтально слоистая. Включения представлены следами корней растений. Новообразования присутствуют в виде линий и пятен ожелезнений. Читаются редкие ходы землероев. Вероятный генезис слоя эоловые пески, сформированные за счет перевеевания надпойменных террас Оби. Время образования поздний плейстоцен – основная часть голоцена. Видимая мощность слоя по обрыву берега 3 м.

В процессе разборки отложений выявлено 94 ед. археологического материала. В раскопе 1 обнаружено 10 ед. (1 фрагмент стенки керамического сосуда с орнаментом, 8 фрагментов керамической посуды без орнамента, 1 кусок шлака). В раскопе 2 найдено 84 ед. (обломок бронзовой бляшки – 1 экз.; фрагментов венчиков керамической посуды с орнаментом – 11 экз.; фрагментов венчиков керамической посуды без орнамента – 1 экз.; фрагментов стенок керамической посуды с орнаментом – 7 экз.; фрагментов стенок керамической посуды без орнамента – 55 экз.; отходы от производства каменных орудий – 2 экз.; зуб с фрагментами челюсти Canidae – 7 ед.).

В обоих раскопах выявлены и расчищены элементы кольцевой структуры – рва и вала городища. Кроме этого в раскопе 2 зафиксированы следы древнего кострища с прокалом и три пятна в виде остатков корневой системы деревьев. Возможно, это следы раскорчевки площади городища, поскольку остатков древесины в заполнении пятен обнаружено не было.

Культурная атрибуция находок позволяет предположить одинцовский этап верхнеобской культуры (III–IV вв. н.э.)

После работ раскоп был рекультивирован, однако в связи с продолжающимся обрушением берега рекомендуется продолжить охранно-спасательные мероприятия на площади городища Ивановка-4 через два года.

Список литературы Спасательные археологические работы на поселении Ивановка-4 в 2014 году

- Бородовский А.П. Исследования и инвентаризация археологических памятников на нижней Катуни и в

- Новосибирском Приобье//АО 1995 года. -М.: Изд-во НБПО «Фонд археологии», 1996. -C. 320-321.

- Грязнов М.П., Троицкая Т.Н., Уманский А.П., Севостьянова Э.П. Археологическая карта побережья Новосибирского водохранилища//Вопр. археологии Сибири. -Новосибирск, 1973. -Вып. 85. -С. 3-44.

- Домникова Е.И., Иванова Т.С., Костицина Н.М., Трутнева Л.Н. Геологическая и гидрогеологическая карты СССР масштаба 1:200000. Серия Кулундинско-Барабинская. Лист N-44-XVI. Объяснительная записка. -М.: Союзгеолфонд, 1988. -186 с.

- Панычев В.А. Радиоуглеродная хронология аллювиальных отложений Предалтайской равнины. -Новосибирск: Наука, 1979. -101 с.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. -Новосибирск: Наука, 1980. -93 с.