Спасательные археологические работы на стоянке Сарапулка: новый объект Верхнеобской культуры на реке Иня

Автор: Дудко А.А., Марковский Г.И., Гришин А.Е., Васильева Ю.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Осенью 2019 г. проведены спасательные раскопки на стоянке Сарапулка (Мошковский и Тогучинский р-ны Новосибирской обл.), расположенной на границе горно-таежной и степной зон Западной Сибири. Значительному участку территории памятника грозит разрушение в связи со строительством моста через р. Иня (правый приток Оби). Изучена большая часть площади археологического объекта (1 792,27 м2), которая приурочена к краю первой надпойменной террасы. Территория объекта археологического наследия имеет следы техногенных нарушений. Выявлено более десятка археологических контекстов, демонстрирующих присваивающую хозяйственную деятельность носителей верхнеобской средневековой культуры и предположительно гребенчатой керамической традиции эпохи бронзы. Хронологический диапазон памятника удревнен: III тыс. до н.э. - конец I тыс. н.э. В ходе полевых археологических работ были уточнены границы объекта археологического наследия, в результате чего увеличена его площадь. В центральной части объекта присутствует литологически выраженный культурный слой. Немногочисленные находки залегают, как правило, рассеянно, развалы керамических сосудов или их частей редки. Были обнаружены хозяйственные ямы, вероятно коптильни, предназначенные для консервирования охотничьей добычи, которые еще предстоит датировать по остаткам древесного топлива. Присутствует керамический материал, который отнесен к верхнеобской культуре раннего Средневековья и к гребенчатой керамической традиции эпохи бронзы. Из орудийных форм обнаружен каменный наконечник стрелы, который не является узкодатирующим предметом. Выявлены закономерности распределения некоторых объектов на территории памятника. Так, остеологические находки тяготеют к южному, более инсолированному склону и предположительно связаны с разделкой охотничьей добычи. В центральной и северной части расположены основные углубленные в грунт объекты: хозяйственные ямы и нижние части древних коптилен.

Западная сибирь, река иня, верхнеобская культура, гребенчатая керамическая традиция, средневековье, эпоха бронзы, древние коптильни

Короткий адрес: https://sciup.org/145145097

IDR: 145145097 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.778-782

Текст научной статьи Спасательные археологические работы на стоянке Сарапулка: новый объект Верхнеобской культуры на реке Иня

Актуальность проведенных раскопок очевидна в силу их спасательной направленности, а новизна заключается в уточнении культурно-хронологической характеристики памятника и выявлении более ранних культурных комплексов, чем были зафиксированы в ходе разведки.

Ландшафтным фоном места расположения объекта является холмисто-увалистая равнина с разветвленной овражно-балочной сетью. Преобладающие абсолютные отметки 150–200 м. Стоянка Сарапул-ка находится на Приобской предгорной равнине, в пределах Томско-Колыванской складчатой зоны, ярким примером которой служат т.н. Буготакские сопки, расположенные вблизи изучаемого объекта (абсолютные высоты 232–381 м). Существенный показатель рельефа – глубоко врезанные долины больших рек, в том числе Ини, в которые впадают многочисленные мелкие реки, ручьи и сезонные водотоки.

Для геологического строения района характерны породы палеозойского фундамента и перекрывающие их рыхлые палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения [Васютинская, Михайловский, 1963]. С точки зрения растительно-ландшафтного районирования место работ находится в полосе перехода лесной, горно-таежной зоны в лесостепную. Березовые и осиново-березовые леса, занимавшие в прошлом все водоразделы, сейчас тяготеют к низинам и северным склонам логов и балок.

Район работ обладает потенциалом для выявления и изучения археологических объектов всего периода голоцена, т.к. находится на границе горнотаежной и степной зон и осваивался населением различных культурно-хозяйственных типов. Кроме того, р. Иня соединяет данную территорию с Новосибирским Приобьем, что способствовало проникновению на нее населения как из зоны Кузнецкой котловины, так и из Верхнего Приобья.

В бассейне р. Ини разведки и раскопки проводились в 1970-х – начале 1980-х гг. В.И. Молоди-ным, В.А. Захом, С.В. Глинским. Ими был открыт ряд разновременных археологических комплексов различных типов: могильники, поселения, городища [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. Среди них поселение I – нач. II тыс. н.э. Боровое-1, поселение раннего железного века Боровое-2, разновременный поселенческий комплекс Кусмень-1 и др. [Там же; Зах, 1997]. Позднее археологическая карта района была значительно дополнена силами новосибирских, кемеровских и петербургских исследователей [Бобров и др., 2000].

Стоянка Сарапулка располагается непосредственно на выступающем о станце первой надпойменной террасы, имеющей выраженный склон в сторону поймы (на юг) и к берегу р. Ини (на восток). К западу площадка плавно повышается. На момент исследования она имела следы значительных техногенных нарушений в виде канавы и врезки в береговой склон, заполненных переотложенным грунтом и мусором. Южная часть памятника поросла редким березняком. Граница объекта включает и выраженный склон террасы к низкой пойме.

Обобщенная стратиграфическая колонка представляет собой чередование следующих отложений: слой 1 (дернина) – поверхностный гумусо-аккумулятивный почвенный горизонт; слой 2 – гумусовый горизонт, супесь серого, темно-серого цвета; слой 3 – материковый суглинок желтого цвета различных оттенков. Часть отложений связана с пахотным слоем в западной части памятника, со склоновыми и пойменными процессами – в восточной, с эоловыми наносами – в южной. В стратиграфической колонке в процессе исследования в центральной части раскопа был зафиксирован литологически выраженный культурный слой. Находки залегали на разных уровнях слоя 2 от границы с дерново-растительным горизонтом и до подстилающего суглинка, слагающего террасу. Археологический материал в большинстве залегал рассеянно по площади объекта и был представлен неорнаментированными фрагментами керамических сосудов и обломков костей и рогов животных.

Наиболее интересными объектами на памятнике, на наш взгляд, являются о статки древних земляных коптилен. Они представляют собой, как правило, длинные врезки в понижающуюся поверхность террасы или просто ямы. Нами зафиксированы только углубленные части сооружений, где разводился огонь, дающий дым в основной, верхний объем с обрабатываемым продуктом. Следов верхних объемов не найдено. Нет и возможности определить, для копчения какой промысловой добычи, мяса или рыбы, они предназначались. Одна из коптилен была обнаружена в разведочном шурфе в 2017 г., четыре других подобных сооружения изучены в процессе раскопок этого года. На дне ям помимо прокаленных участков обнаружены обугленные остатки дров. Это важно для датирования сооружений, т.к. никаких находок, способных пролить свет на точную культурно-хронологическую принадлежность объектов, не обнаружено. Коптильни сооружались в центральной и северной четверти территории памятника, морфологически близки и расположены недалеко друг от друга. Они, вероятнее всего, как единый комплекс отражают 780

эпизод хозяйственного использования территории стоянки, время которого предстоит еще определить. Следует отметить, что площадь памятника до сих пор активно используется рыбаками, о чем свидетельствуют находки современных орудий лова у реки. В районе памятника река течет медленнее, чем на соседних участках, что положительно влияет на успех промысла. Обнаруженными объектами подчеркивается комплексность хозяйства древнего населения, в котором рыбалка занимала значительное место.

В процессе исследования были отмечены следующие закономерности в стратиграфическом и пла-ниграфическом распределении находок и объектов. Остеологический материал, видовая принадлежность которого в данный момент определяется, тяготел к южной части памятника и располагался на склоне понижения к пойме, в то время как керамика образовывала разреженные концентрации в северной, более горизонтальной части. Возможно данный факт указывает на то, что для обработки добычи выбирался инсолированный южный склон террасы, а прочая хозяйственная деятельность проходила на более горизонтальных плоскостях.

Также было отмечено наличие на южной склоновой территории прокалов естественного происхождения, связанных с выгоранием корней. Именно в этой части памятника произрастал и современный редкий березняк. По всей видимости, характер за-лесенности территории сформировался достаточно давно.

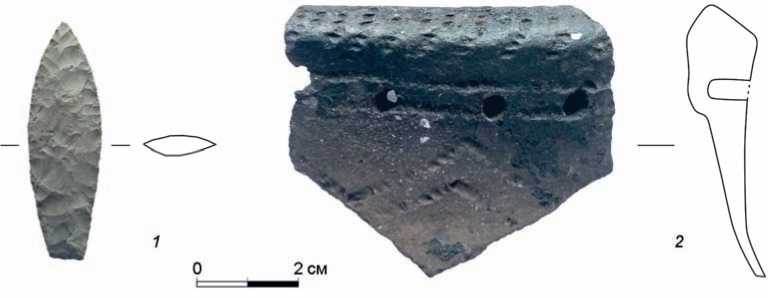

Керамический материал представлен в основном неорнаментированными фрагментами тулова сосудов, принадлежность которых определить затруднительно. Отметим лишь, что их облик весьма различен. Данный факт свидетельствует о разных культурных компонентах, отразившихся в напластованиях стоянки. Наиболее узнаваемы фрагменты посуды верхнеобской средневековой культуры [Троицкая, Новиков, 1998]. Это, например, фрагменты венчика одного сосуда, включающие шейку и часть тулова (см. рисунок , 2 ). Черепок черного цвета, прочный, в тесте фиксируются включения слюды разной размерности. Зона устья утолщена дополнительным налепом. Стенка тулова тонкая. Срез венчика скошен наружу, орнаментирован тремя параллельными рядами наклонных гребенчатых оттисков. Возможно, тем же орнаментиром оформлены две горизонтальные линии по шейке и двойной зигзаг под ними. По шейке также нанесен горизонтальный ряд ямок. Верхнеобские фрагменты находились как в верхней части заполнения, так и рядом с хозяйственной ямой, расположенной на северной границе исследованной территории.

Стоянка Сарапулка. Каменный наконечник стрелы ( 1 ) и фрагмент керамического сосуда ( 2 ).

Другой керамический комплекс несет следы затирки внешней поверхности и волнообразный прочерченный орнамент, иногда сопровождаемый ямками. Подобные изделия могут быть связаны с гребенчатой керамической традицией [Мо-лодин, 1985]. Имеются и другие свидетельства более раннего пребывания человека на изученном археологическом памятнике. На склоне, обращенном к реке, был обнаружен целый каменный наконечник стрелы (см. рисунок , 1 ). Перо изделия пламевидной формы, с прямой базой и линзовидным сечением. Наконечник полностью ретуширован. Размеры 47 × 15 × 4 мм. Он не является диагностирующим материалом, подобные изделия использовались на территории Приобья с периода неолита. Эта находка, возможно, расширяет хронологический диапазон памятника в сторону удревнения.

Вероятнее всего, коптильные сооружения и хозяйственная яма относятся к верхнеобской средневековой культуре. Судя по всему, в период расширения ареала именно этой культуры по обским восточным притокам происходит интенсивное освоение стоянки. Очевидно, что промысловые рыбные и животные ресурсы территории являлись необходимым компонентом комплексного хозяйства верхнеобцев. Роль рыбного промысла в пищевых стратегиях и экономике древнего населения описана в специальных работах [Плахута, 2002; Цепкин, Могильников, 1968; Эверстов, 1988].

Таким образом, в ходе работ на стоянке Сара-пулка были полностью изучены культурные напластования на основной площади памятника, подвергавшиеся угрозе полного разрушения в результате строительства автомобильной дороги «Обход с. Са-рапулка» с мостом через р. Иня. Кроме того, были уточнены его западная и северная границы, выявлены более ранние комплексы бронзового века, что расширяет культурно-хронологический диапазон памятника до III тыс. до н.э. Площадь памятни- ка увеличилась в северном направлении, т.к. часть находок располагалась вплотную к установленным в 2017 г. границам объекта и одна из хозяйственных ям вышла за их пределы. Для ее исследования была выполнена прирезка, а для уточнения границ ВОАН «Стоянка Сарапулка» проведена дополнительная шурфовка. Вновь выявленная периферийная часть объекта не попадает в зону строительства и остается потенциальным археологическим источником по изучению присваивающих форм хозяйствования древнего населения.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 03292019-0007.

Список литературы Спасательные археологические работы на стоянке Сарапулка: новый объект Верхнеобской культуры на реке Иня

- Басова Н.В. Отчет об археологической разведке в Тогучинском и Мошковском районах Новосибирской области в 2017 г // Архив ИАЭТ СО РАН, 2017

- Бобров В.В., Молодин В.И., Журба Т.А., Кравцов В.М., Кравцов Ю.В., Соболев В.И. Археологические памятники Тогучинского района Новосибирской области. - Новосибирск: Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культ. наследия Новосиб. обл., 2000. - (Мат-лы Свода памятников истории и культуры России; вып. 5)

- Васютинская Т.Ф., Михайловский Д.В. Геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Сер. Кузбасская. Лист N-44-XII. Объяснительная записка. - М.: Гос. науч.-тех. изд-во лит. по геологии и охране недр, 1963. - 114 с

- Зах В. А. Эпоха бронзы Присалаирья. - Новосибирск: Наука, 1997. - 132 с

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с

- Плахута Д. О. Рыболовство населения Обь-Иртышья эпохи камня - средневековья: история изучения: по публикациям XVIII-XX веков: автореф. дис.... канд. ист. наук. - Омск, 2002. - 17 с

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. - Новосибирск: Наука, 1980. - 118 с

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 152 с

- Цепким Е.А., Могильников В.А. Рыболовство у населения лесного Прииртышья в эпоху железа // СА. -1968. - № 3. - С. 54-61

- Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири: каменный век. - Новосибирск: Наука, 1988. - 143 с