Спасательные археологические раскопки Усть-Ивановского могильника в Амурской области

Автор: Волков Д.П., Нестеров С.П., Болотин Д.П., Коваленко С.В., Савченко Т.П., Крючко Е.И., Мамуль Я.М., Кулигина С.Е., Шульмин Р.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Материалы исследованной части могильника в пойме р. Зеи дали возможность расширить представления о троицкой группе мохэ, проживавшей в данном районе Приамурья. Выявленный погребальный обряд населения показал его сходство с мохэским обрядом, установленным по данным из других могильников : Троицкого, Липовый Бугор, Красный Бугор. Установленные на Усть-Ивановском могильнике способы захоронения - первичный и вторичный, несмотря на некоторые особенности, в целом отвечают погребальным канонам племен мохэ. Особенностью могильника, с одной стороны, можно считать отсутствие во всех 52могилах целых сосудов, характерных для других могильников, с другой, присутствие большого количества предметов центральноазиатского типа. Это может указывать на начальный период освоения сумо мохэ данного региона в VIIIв. н.э. после переселения из районов р. 2-я Сунгари в Маньчжурии.

Амурская область, могильник усть-ивановский, троицкая группа мохэ, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/14522445

IDR: 14522445 | УДК: 902/612

Текст научной статьи Спасательные археологические раскопки Усть-Ивановского могильника в Амурской области

Археологические исследования Усть-Иванов- пойме левого берега р. Ивановки (в 20 км от устья ского грунтового могильника-1, расположенного в р. Зеи, куда эта речка впадает), у с. Усть-Ивановка

Благовещенского р-на Амурской обл. в полевом сезоне 2016 г. были проведены Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской обл. совместно с сотрудниками Амурской лаборатории археологии и этнографии Института археологии и этнографии СО РАН, при участии студентов и специалистов Благовещенского государственного педагогического университета и Института истории, культуры и туризма Хэйлунцзянского университета (КНР).

Памятник был выявлен в конце 1980-х гг. После катастрофического наводнения 2013 г. он претерпел значительное разрушение в виде смыва с поверхности части почвенного слоя, защищавшего могилы от разрушения. В ходе работ в наиболее разрушенном водой и пашней участке террасы на площади 342 м2 было выявлено и раскопано 52 ямы, в том числе: погребений с костными останками человека – 37; захоронений с несохранивши-мися костными останками, но с погребальным инвентарем – 8; ям, не содержащих археологических предметов и костных останков – 7.

Исследованные погребения делятся по способу захоронения на первичные, когда умершего хоронили в землю сразу после смерти (3 могилы), и вторичные, когда кости умершего, собранные на месте воздушного погребения, помещались в могилу или без соблюдения анатомического порядка, или имитируя его (34 могилы). В 10 могил была встроена деревянная рама-обкладка, перекрытая досками и укрытая пластами бересты. В ходе погребального обряда они были сожжены, но до захоронения костей человека, животных и вещей.

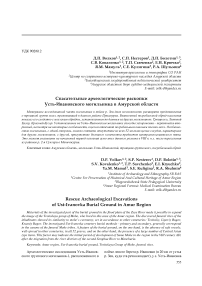

Могила 41 с первичным захоронением зафиксирована в виде прямоугольного пятна светло-желтого цвета, ориентированного длинной осью в направлении северо-восток – юго-запад (рис. 1, 1). Контур могильной ямы прямой, не имеет дополнительной конструкции. Глубина могилы до 26 см относительно древней дневной поверхности. Заполнение ямы подставлено мелким желтым песком. Скелет мужчины 25–37 лет лежал на спине, ноги скрещены в районе ступней: правая нога снизу, левая – сверху. Кости кистей рук сложены в районе таза. Череп, слегка склоненный влево, принадлежал представителю монголоидного расового типа. Особое внимание вызвало расположение скрещенных костей ног. Антропологическое исследование данных костных останков показало, что за исключением левых бедренной и большеберцовой костей все остальные обычного анатомического строения, нормального развития. Левая большеберцовая кость имеет выраженную деформацию. Она дугообразной формы (вершина дуги направлена наружу), резко увеличена в объеме. Её поверхность бугристая, макроскопическая структура костной ткани рыхлая, крупнопористая. На наружной поверхности в верхней трети кости имеются два дефекта неправильной овальной формы со скругленными пористыми краями, уходящие в толщу кости. Аналогичная деформация наблюдается и на нижнем эпифизе бедренной кости, из-за чего левый коленный сустав резко деформирован и представляет собой тонкую V-образную щель с неровными сопрягаемыми поверхностями. Каких-либо механических повреждений, имеющих признаки прижизненного происхождения, на данных костях не обнаружено. Учитывая характер деформации костей и изменение их макроскопической структуры, можно предположить, что они возникли в результате длительного прижизненного заболевания, каким мог быть туберкулез костей или сифилис. При этом возможный прижизненный рост мужчины составлял 155–160 см.

С погребенным найдены 6 наконечников стрел (три из них – на плечах, один наконечник – на локтевом сгибе правой руки, один – в бедре правой ноги, еще один – между ног) и кресало выгнутой волютовидной формы.

Могила 8 не имела дополнительных конструкций, представляла собой овальную яму, выкопанную в желтом песке на глубину 32 см относительно древней дневной поверхности, ориентированную длинной осью в направлении северо-восток – юго-запад. Костные останки располагались на дне ямы в разрозненном порядке. Погребальный инвентарь отсутствовал (рис. 1, 2 ).

Могила 5 со встроенной деревянной рамой-обкладкой, перекрытая досками и укрытая пластами бересты, с вторичным погребением была зафиксирована на поверхности раскопа в виде прямоугольного контура из обожжённых деревянных плах, ориентированного длинной осью на северо-восток – юго-запад. Имела размеры по раме-обкладке 250 × 75 см и глубину относительно древней дневной поверхности 50 см (рис. 1, 3 ). Длинные стороны рамы были слегка вогнуты внутрь. Длинные стенки деревянного прямоугольного ящика составлены из длинных и узких плах или досок (рис. 1, 3а ), а короткие – из широких (рис. 1, 3б ). Они поставлены на ребро и уложены горизонтально друг на друга. Сверху на «ящик» в центральной части по длинной оси положена плоская деревянная доска, служащая перекладиной каркаса крышки из берестяных листов. Весь каркас сильно обожжён, берестяная «крышка» имеет следы обжига с внутренней стороны. Кости человека, захороненные по вторичному обряду, сложены в могилу без соблюдения анатомического порядка. Кости обожжены. Из погребального инвентаря зафиксированы: фрагмент дна керамического сосуда, бронзовая пряжка

Рис. 1. Усть-Ивановка, грунтовый могильник-1. Виды могил.

1 – первичное захоронение; 2 – вторичное захоронение; 3 – могила с деревянной рамой-обкладкой .

(рис. 2, 4 ), фрагмент металлического ножа, неопределимые железные предметы, кости черепа свиньи.

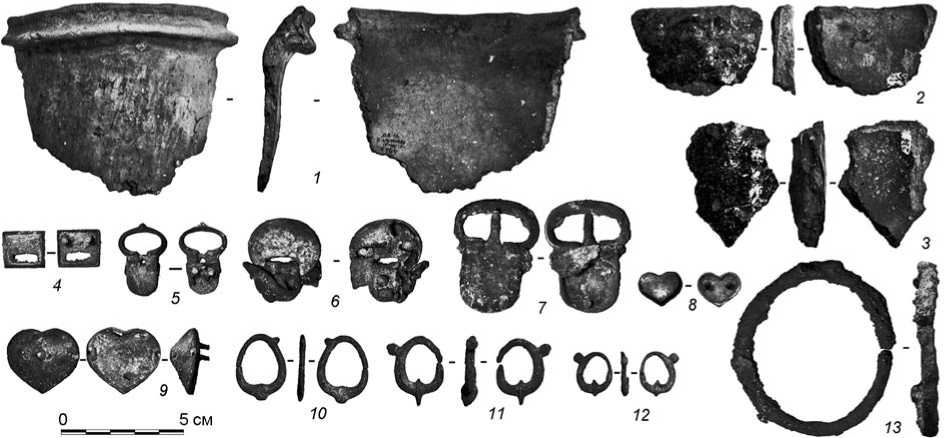

Всего в ходе раскопок было найдено 412 предметов. Большую часть коллекции составили разрозненные фрагменты керамических сосудов – 48 % (197 фрагментов), из которых 64 % относятся к подъемному материалу из переотложенного пахотой слоя и лишь 36 % обнаружены в погребениях

(следует отметить полное отсутствие в них целых сосудов). Украшения и элементы одежды (пряжки, серьги, браслеты, бусины, поясные бляшки, прониз-ки, нашивки) составили 12 % от общего числа артефактов, железные наконечники стрел – 5 %, элементы снаряжения (кресала, оселок, ременная обойма, нож, удила) – 2 %, металлические изделия (кованые гвозди и неопределимые предметы) – 29 %.

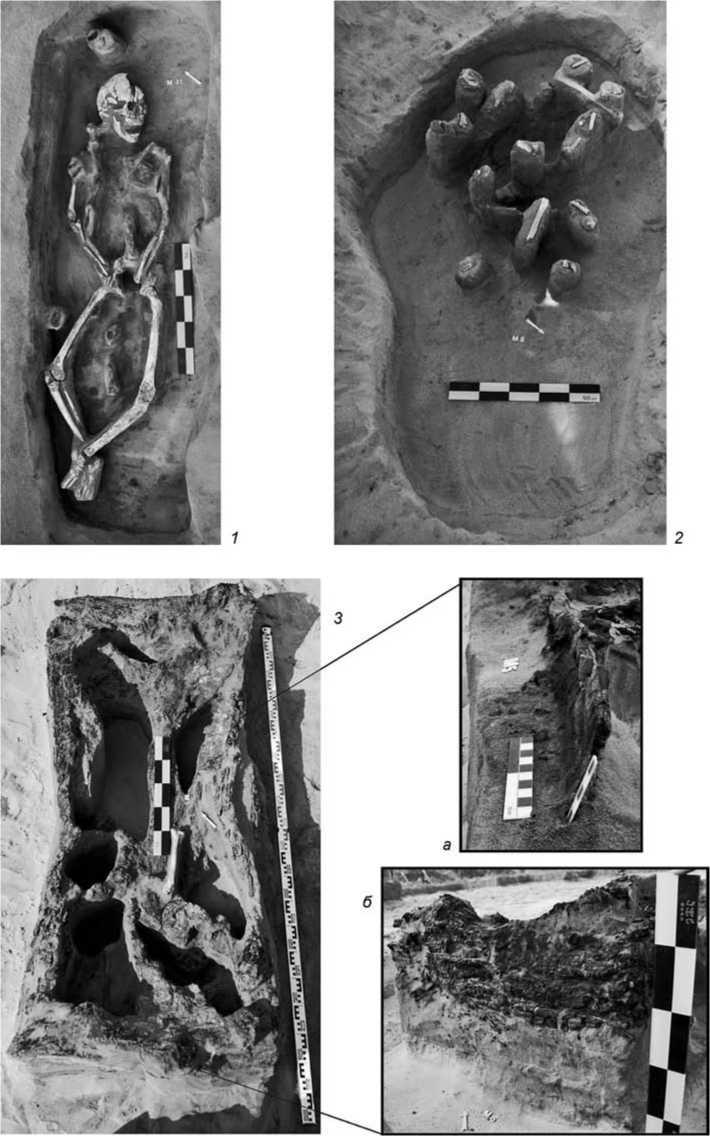

Рис. 2. Усть-Ивановка, грунтовый могильник-1. Предметный комплекс.

1 – фрагмент стенки сосуда; 2, 3 – фрагменты керамического бокала с глазурью; 4, 8, 9 – бронзовые бляшки; 5–7 – бронзовые пряжки; 10–12 – серьги; 13 – браслет .

Фрагменты керамических сосудов (рис. 2, 1 ) относятся к троицкой группе мохэской археологической культуры [Деревянко Е.И., 1977; Деревянко А.П. и др., 2007]. Впервые в Амурской обл. найден сосуд – небольшой бокал, вылепленный вручную, возможно, из одного комка глины, обработанный толстым слоем глазури (полива), относящийся к раннему Средневековью (рис. 2, 2–3 ). Украшения – поясные бляшки (рис. 2, 4, 8, 9 ), пряжки (рис. 2, 5–7 ), серьги (рис. 2, 10–12 ), браслет (рис. 2, 13 ) – изготовлены из бронзы (47 %), железа (17 %), серебра (2 %) и имеют облик, характерный для центральноазиатских изделий тюркско-уйгурско-кыргызского времени.

Анализируя изученные погребения, полученный археологический материал, можно сделать вывод, что раскопанная часть могильника по обряду захоронения относится к троицкой группе мохэской археологической культуры. Об этом свидетельствуют первичные и вторичные захоронения с согнутыми и поднятыми вверх или уложенными набок коленями [Нестеров, Росляков, Тетерин, 1987; Деревянко А.П. и др., 2007]. К ней же относится и погребение в могиле 41. Дефект опорно-двигательного аппарата человека, появившийся в результате болезни, не позволил после его смерти придать телу в могиле позу с поднятыми вверх коленями. Из особенностей погребального обряда на Усть-Ивановском могильнике следует отметить полное отсутствие в могилах керамических сосудов, что являлось обязательным атрибутом аналогичных захоронений этого периода, исследованных ранее на территории Амурской обл., и значительное количество предметов централь-558

ноазиатского типа. Это может указывать на начальный период колонизации сумо мохэ данного региона в VIII в. н.э. после переселения из районов р. 2-я Сунгари в Маньчжурии.

Список литературы Спасательные археологические раскопки Усть-Ивановского могильника в Амурской области

- Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Нестеров С.П., Чой Мэн Сик, Хон Хён У, Алкин С.В., Суботина А.Л., Ю Ын Сик. Материалы и исследования Российско-Корейской археологической экспедиции в Западном Приамурье. -Тэджон: Издательство Института культурного наследия, 2008. -Вып. I. -Ч. 1: Раскопки раннесредневекового Троицкого могильника в 2007 г. -218 с.

- Деревянко Е.И. Троицкий могильник. -Новосибирск: Наука, 1977. -224 с.

- Нестеров С.П., Росляков С.Г., Тетерин Ю.В. Могильник Шапка -памятник эпохи средневековья на Среднем Амуре//Новые памятники эпохи металла на Среднем Амуре. -Новосибирск, 1987. -С. 46-72.