Спасательные работы пятого Усть-Илимского отряда на памятнике Сосновый мыс в 2011 году

Автор: Савельев Н.А., Тимощенко А.А., Бадмаев Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521812

IDR: 14521812

Текст статьи Спасательные работы пятого Усть-Илимского отряда на памятнике Сосновый мыс в 2011 году

В июле-августе 2011 г. в зоне затопления Богучанского водохранилища на территории Усть-Илимского района Иркутской области начаты спасательные археологические раскопки на памятнике Сосновый Мыс.

Работы проводились на двух участках острова: на нижней оконечности (начальник отряда Н.А. Савельев) - площадь 1 040 м2; на отрезке левого берега, в 125 м юго-восточнее первого участка (начальник отряда И.А. Грачев) - площадь 2 100 м2.

Изучаемый памятник находится в Северном Приангарье, на острове Сосновом, на нижней его оконечности, в створе устьев рек Ката и Ёдарма. Абсолютные отметки местонахождения 188-208 м. Относительные отметки от уреза воды 8–20 м.

В административном отношении памятник располагается в Усть-Илимском районе Иркутской области, в 40 км ниже по течению от д. Кеуль.

Объект открыт и исследовался Северо-Ангарской экспедицией Красноярского краеведческого музея и ИрГУ под руководством Н.И. Дроздова в 1974–1975 гг. Результатом работ стало выявление стояночного и могильного комплексов неолита и раннего средневековья [Дроздов, Привалихин, 1975; Дроздов, 1976; Петрова и др., 1976].

В 1982 г археолого-этнографической экспедицией Красноярского краевого музея под руководством В.И. Привалихина частично раскопан могильник эпохи ранней бронзы [Привалихин, 1998].

В 1998, 2007 и 2008 гг. Нижне-Ангарским отрядом Ангаро-Байкальской комплексной археологической экспедиции ИГУ под руководством Е.О. Роговского проводились работы по определению границ памятника, G PS-привязка, шурфовочные работы, сбор подъёмного материала.

Стояночные комплексы. В соответствии со стратиграфической ситуацией в раскопе № 1 выделено 4 культуровмещающих горизонта (к.г.). Все горизонты связаны с уровнями зачаточных погребенных почв голоценового возраста (рис. 1, 1 ). По геологическим данным они датируются: к.г. I - субатлантическим периодом голоцена (0,8-2,7 тыс. л.н.); к.г. II - суббариа л льным периодом (2,7–4,5 тыс. л.н.); к.г. III – атлантическим временем (4,5–8 тыс. л.н. ) ; к.г. IV – предбореальным периодом (9–11 тыс. л.н.) [Воробьева, 2010]. По археологической периодизации эти горизонты соответствуют: I – средневековью – раннему железному веку; II – эпохе бронзы; III – неолиту; IV – мезолиту.

Рис. 1. Материалы стояночного комплекса местонахождения Сосновый Мыс.

1 – стратиграфический разрез; 2 – железный наконечник стрелы (I к.г.); 3 – база рыболовного крючка; 4 – железный нож (I к.г.); 5 – 7 – керамика эпохи неолита (III к . г.) .

Культуросодержащий горизонт І залегает в слое серой супеси. Археологический материал распределен по горизонту рассеянно, в виде единичных находок фрагментов керамики, кости, каменных артефактов и изделий из металла. При разборке слоя обнаружены два кострища.

Коллекция к.г. I насчитывает 700 находок. Наиболее интересны железные и костяные наконечники стрел (рис. 1, 2 ), тесло с «ушками», уникальный для Северного Приангарья железный нож.

Нож однолезвийный, с двусторонней заточкой лезвия. Клинок ножа плавно переходит в рукоять, навершием которой служит крученая петля. Рукоять по отношению к лезвию имеет небольшой положительный угол. По центру клинка просверлены 7 отверстий, расположенных в ряд, который продолжают 2 выемки-ямочки (с одного борта); выше отверстий с обеих сторон клинка проходят 2 горизонтальных линии. Рукоять украшена парными горизонтальными линиями. Переход от клинка к рукояти орнаментирован вертикальными парными линиями. По кромкам рукояти, а также по обушку лезвия, нанесены косые насечки. Длинна ножа 20,7 см; ширина клинка 2 см; ширина рукояти 1,2 см; толщина 0,3 см (рис. 1, 4 ).

Керамика горизонта представлена сосудами с различными видами композиции и техники нанесения орнамента.

Культуросодержащий горизонт ІІ залегает в слое темно-серого суглинка. Археологический материал распределен по горизонту достаточно равномерно, с некоторым увеличением концентрации в юго-западной части раскопа. При разборке слоя зафиксировано 31 кострище. Вокруг кострищ зафиксированы скопления керамики, битой кости.

Коллекция к.г. II насчитывает 4 046 находок. Орудия представлены костяными наконечниками стрел, каменными наконечниками с черешковым насадом и наконечниками подтреугольной формы, обломком тесла, скребками на отщепах, призматическими нуклеусами.

Керамика включает гладкостенные сосуды и сосуды с оттисками «шнура» на внешней поверхности тулова. По внешней поверхности сосуды орнаментированы горизонтальными линиями оттисков гребенчатого штампа, либо прочерченными линиями. В качестве дополнительного орнамента встречается горизонтальный поясок «жемчужин» под венчиком.

Культуросодержащий горизонт ІІІ залегает в слое темно-серого суглинка, от выше- и нижележащих горизонтов отделен стерильной песчаной прослойкой. Археологический материал распределен по горизонту неравномерно. Наибольшая концентрация зафиксирована в юго-западной части раскопа. При разборке слоя зафиксированы следующие комплексы:

-

1. 24 кострища выделены по пятнам прокаленного грунта и линзам зольника. Вокруг них встречаются развалы сосудов, скопления костных остатков. В заполнении зольника обнаружены фрагменты жженой кости;

-

2. 6 каменных кладок. Кладка № 1 зафиксирована в пикете № 15. Она имеет округлую форму. Размер по линии С-Ю – 1,4 м, по линии З-В – 1,45 м. В заполнении кладки обнаружен фрагмент гладкостенной керамики и зуб

-

3. «Производственная площадка» обнаружена в пикете № 78. Она представлена компактным скоплением (0,7х0,8 м) каменных и костяных артефактов. Здесь обнаружены костяные и каменные отбойники, точильные бруски, нуклеусы разной степени сработанности, обломки каменных ножей, заготовки орудий, отщепы и пластины.

человека. Кладки № 2-6 компактно расположены в пикете № 109. Их размеры: 0,9×1,0 м; 2,0×1,2 м; 1,2×1,4 м; 0,8×0,6 м; 0,95×0,85 м. Этот комплекс можно отнести к очажным конструкциям раннего неолита. Однако отсутствие прокала и зольника (или его незначительное количество) может свидетельствовать о ритуальном назначении кладок. Подтверждением служит их близкое расположение кладок № 2–6 к могильному комплексу и наличие человеческого зуба в кладке № 1;

В слое зафиксирована керамика – развалы сосудов, многочисленные скопления отщепов и битой кости.

Коллекция к.г. III насчитывает 10 877 на х одок. Каменный инвентарь представлен рыболовным крючком китойского типа, топорами с «ушками», топором с перехватом, теслами подтреугольной и подпрямоугольной форм, призматическими нуклеусами, концевыми и боковыми скребками, наконечниками дротиков, отщепами и пластинами. Самой многочисленной категорией орудий являются наконечники стрел: черешковые, ромбовидные, треугольные с прямой и вогнутой базой.

Керамика относится к «посольскому», «усть-бельскому», «хайтинско-му» и «казачинскому» типам. Самыми многочисленными являются фрагменты сосудов с оттисками «сетки-плетенки», дополненные пояском ямочных вдавлений под венчиком (рис. 1, 5 – 7 ).

Культуросодержащий горизонт ІV^ залегает в слое бурого суглинка. Коллекция к.г IV насчитывает 336 ед и ниц. Находки представлены массивным концевым скребком на отщепе, призматическим и аморфным нуклеусами, единичными отщепами и остатками костей крупных млекопитающих.

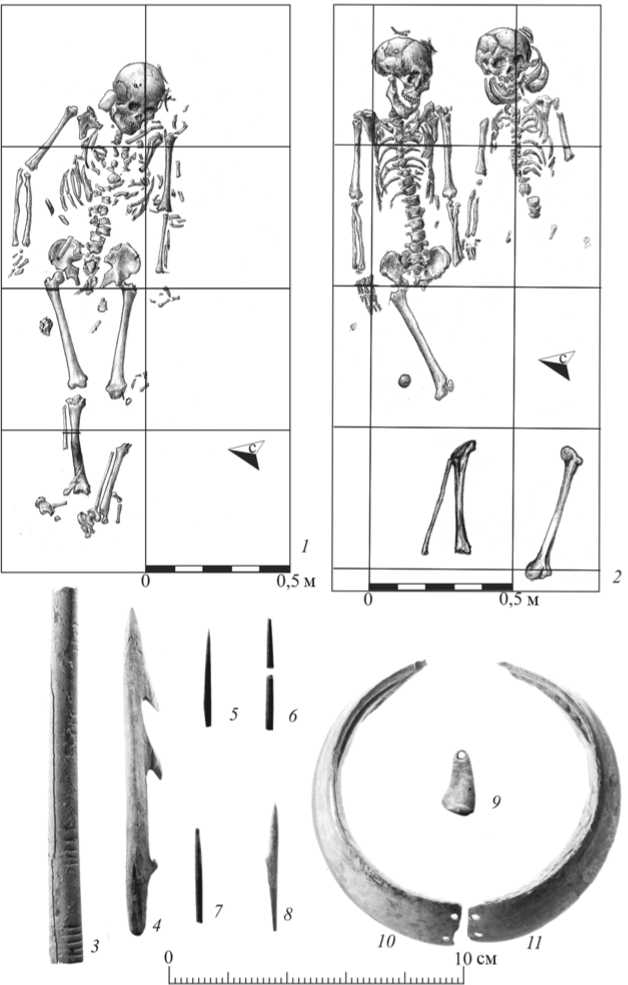

Могильник. Дислоцируется в восточной части раскопа. Всего обнаружено 1 парное и 7 одиночных погребений.

Общая особенность погребений - отсутствие четко выраженных могильных ям, поэтому костяки чаще всего фиксировались в плейстоценовых лессовых отложениях (лит. слой 8). В трех случаях погребения обозначены кладками, сооруженными из крупных камней. Пять погребений (№ 2, 4, 5, 7, 8) расположены в один ряд, имеют одну ориентацию и ритмично располагаются на однинаковом расстоянии друг от друга. Скорее всего, этот единый ряд представлен родственными захоронениями. Погребенные покоились в вытянутом положении, на спине, головой на восток. Анатомический порядок большинства костяков нарушен. Лишь в одном случае он сохранен полностью. Разрушения носят как искусственный (по-видимому, погребения вторичные), так и природный характер (нарушены корневой системой деревьев). Семь погребений имеют следы засыпки охрой.

Рис. 2. Материалы погребального комплекса местонахождения Сосновый Мыс. 1 – погребение № 2; 2 – погребение № 7; 3 – игольник; 4 – гарпун; 5 – 7 – обломки костяных игл; 8 – жальце рыболовного крючка; 9 – подвеска из зуба марала; 10 – 11 – подвески из расщеплённых клыков кабана.

Сопроводительный инвентарь: костяной игольник (рис. 2, 3 ), гарпун из трубчатой кости (рис. 2, 4 ), нож на отщепе, обломок тесла, наконечники стрел подтреугольной формы, обломки костяных игл (рис. 2, 5–7 ), жальце рыболовного крючка (рис. 2, 8 ), клыки кабарги, подвеска из зуба марала (рис. 2, 9 ), подвески из расщепленных вдоль клыков кабана (рис. 2, 10, 11 ), костяное лощило.

Таким образом, спасательные раскопки на нижнем мысовом участке острова Сосновый, проведенные в 2011 г., позволили выявить уникальную для островной археологии Северного Приангарья стратиграфическую ситуацию стояночных комплексов и впервые исследовать новый неолитический могильник. Многочисленная коллекция артефактов представляет несомненный интерес для уточнения хронологии и периодизации голоценовых культур Северного Приангарья.

Уникально обнаружение неолитического могильника. Уже сейчас, в соответствии с корреляцией погребальных обрядов и сопровождающего инвентаря с широко известными могильниками Южного Прибайкалья, могильник можно датировать 7-5 тысячелетием. Его особенность - в сочетании элементов китойской и серовской погребальных культур.