Спасательные раскопки поселения Сырой Аган-1

Автор: Постнов А.В., Зольников И.Д., Назаров К.Н., Гладышев С.А., Скоробогатова А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты спасательных раскопок поселения Сырой Аган-1, расположенного в таежной части Среднеобской низменности. Раскопами общей площадью ок. 2 тыс. м 2 была вскрыта вся площадь памятника. Анализ планиграфического расположения находок позволил сделать вывод о трех зонах интенсивности хозяйственного освоения территории поселения: сильной, средней и слабой (или эпизодической). Основную массу полученной коллекции находок составляет керамика, принадлежащая разным периодам эпохи палеометалла: атлымской (поздняя бронза), кулайской, белоярской и калинкинской культурам (ранний железный век). Особого внимания заслуживает скульптурное изображение лося, выполненное из обожженной глины. Каменная индустрия представлена довольно слабо: сильно сработанный нуклеус, несколько скребловидных изделий и ряд шлифованных предметов с просверленными отверстиями, либо с неудачными попытками сверления, назначение которых пока неясно. Также доказывается, что поселение Сырой Аган-1 не является городищем, как предполагали предыдущие исследователи. Анализ стратиграфического разреза предполагаемого вала и рва свидетельствует о том, что все изгибы слоев на памятнике имеют природное происхождение в результате оттаивания грунтов после последнего максимума похолодания (LGM). Слои, подстилающие отложения с археологическим материалом, деформированы постседиментационными нарушениями. Зафиксированные деформации являются следствием деградации подземной льдистости на рубеже позднего плейстоцена - голоцена. Кроме того, выделенный на поселении слой палеопочвы также не имеет нарушений, связанных с деятельностью человека. Поселение Сырой Аган-1 изучено полностью, вскрыта вся площадь памятника и проведены точные границы распространения культурного слоя. Предположение предыдущих исследователей об интерпретации данного памятника как городища полностью опровергается, т.к. «археологические» ров и вал, не являются объектами антропогенного происхождения, а представляют собой естественный рельеф, сформированный в результате геологических процессов, которые протекали в период, предшествующий моменту появления человека на данной территории.

Поселение сырой аган-1, атлымская культура позднего бронзового века, археологические культуры раннего железного века, мелкая пластика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522310

IDR: 14522310 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Спасательные раскопки поселения Сырой Аган-1

В 2015 г. отрядом Отдела охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН проводились археологические раскопки поселения Сырой Аган-1, которое находится на левобережье р. Оби в Нефтеюганском р-не ХМАО – Югры. Поселение расположено на мысу, омываемом с западной, южной и юго-восточной сторон старицей протоки Сырой Аган. Поверхность мыса постепенно повышается от его оконечности с 2 до 5 м от уреза воды в старице Сырого Агана. В средней части фиксировался дугообразный вал шириной ок. 2 м и высотой до 0,2 м.

Поселение Сырой Аган-1 было обнаружено в 1993 г. Г.П. Визгаловым и К.Г. Карачаровым. В этом же году его обследование с шурфовкой продолжено Л.В. Ивасько и О.В. Кардашем [Ивасько, 1994]. В 1997 г. памятник изучался в рамках проведения историко-культурной экспертизы территории Южно-Сургутского лицензионного участка под руководством Г.П. Визгалова. На памятнике было заложено 2 шурфа. Поселение было отнесено к атлымской культуре позднего бронзового века (XIII–XI вв. до н.э.) [Визгалов, 1998]. В 2001 г. раскопки поселения Сырой Аган-1 были возобновлены В.А. Арефьевым. Было вскрыто ок. 180 м2 в юго-западной части памятника, а в центральной и северной частях заложены две траншеи [Арефьев, 2002]. В результате этих исследований был сделан вывод, что фактически памятник является городищем, относящимся к эпохе раннего железного века и частично перекрывающим более раннее поселение эпохи бронзы. Данное предположение базировалось на анализе стратиграфии северной траншеи 2001 г. и обнаруженных в ней фрагментах керамического сосуда белоярского типа.

Целью охранно-спасательных раскопок 2015 г. было полное изучение памятника. Общая площадь раскопов составила 1 926 м2. Все раскопы были заложены с учетом конфигурации и ориентировки раскопов предыдущих лет, а также с учетом расположения предполагаемых археологических конструкций, выявленных предыдущими исследователями. По концентрации артефактов в раскопе территорию памятника можно условно разделить 588

на три участка, отличающихся интенсивностью хозяйственного освоения мыса в древности.

Участок интенсивного использования территории располагается на оконечности мыса (в югозападной части) и характеризуется высокой концентрацией археологического материала. Именно здесь была обнаружена основная часть артефактов (ок. 70 %).

Зона умеренного использования занимает центральную часть мыса. Для этого участка характерна гораздо более низкая концентрация и меньшее количество археологического материала (ок. 30 %).

Северо-восточная часть мыса – зона низкого либо эпизодического использования, включает в себя дугообразный вал, описанный выше, и территорию за ним. Данный участок характеризуется единственным обнаруженным развалом керамического сосуда атлымской культуры, который фактически маркирует границу памятника.

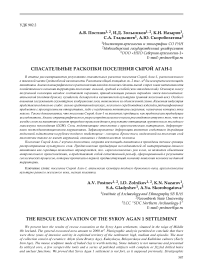

Всего в культурных отложениях поселения обнаружено более 2 700 артефактов. Самый массовый материал – керамика – сильно фрагментирована. На части фрагментов поверхность затертая, скорее всего, это результат пребывания в воде. На некоторых фрагментах с внутренней стороны фиксируется нагар. Цвет черепков от красно-коричневого до серо-коричневого. Структура черепков плотная. Стенки сосудов хорошо заглаживались как снаружи, так и изнутри. В тесте, кроме шамота, визуально прослеживается примесь песка или дресвы. Абсолютное большинство найденных венчиков – от горшков с дугообразно выгнутой шейкой. Верхние срезы венчиков в основном округлые, изредка приострены снаружи, орнаментированы косыми оттисками струйчатого штампа. Большинство днищ плоские, неорнаментированные, при этом содержали элементы орнамента (наклонные оттиски струйчатого штампа и столбики из конических ямочек) в зоне перехода от стенки к днищу. Это указывает на то, что орнамент, скорее всего, покрывал всю внешнюю поверхность сосудов. Основные элементы орнамента: коническая ямка, косой крест и струйчатый штамп. Орнамент наносился в технике штампования или проката. Орнаментальные композиции представлены поясками, выполненными из двух–четырехрядных оттисков косого креста, чередуюшихся наклонных оттисков струйчатого штампа и «столбиков» из ямок, горизонтальных рядов прокатанного струйчатого штампа и меандровидных фигур. В качестве разделителя орнаментальных зон используются ряды частых ямок и пояски в виде сетки, образованной частыми оттисками крестового штампа (рис. 1, 4, 5).

Керамика такой формы и с аналогичным орнаментом встречается в культурном слое ат-лымских памятников на территории Сургутского Приобья [Чемякин, Карачаров, 1999; Чемякин, 2008, с. 224; Арефьев, 2000; Пархимович, 2008]. По декоративно-морфологическим признакам данная керамика относится ко второму типу ат-лымской посуды и датируется X–VIII вв. до н.э. [Васильев, 1982, с. 9–13].

Небольшой процент составляют фрагменты сосудов, относящиеся к кулайской (рис. 1, 6 ), белоярской и калинкинской культурам раннего железного века.

Каменная индустрия представлена довольно слабо. Это сильно сработанный нуклеус, несколько скребловидных изделий и ряд шлифованных изделий с просверленными отверстиями, либо с неудачными попытками сверления, назначение которых пока неясно (рис. 1, 3 ).

Обнаружены и артефакты, подтверждающие наличие у древнего населения этой территории металлопроизводства: литейная форма (рис. 1, 1 ), фрагменты льячек и, собственно, фрагменты изделий из бронзы, интерпретация которых крайне затруднительна из-за очень плохой сохранности.

Особого внимания заслуживает скульптурное изображение лося, выполненное из обожженной

Рис. 1. Археологические находки с поселения Сырой Аган-1.

1 – форма для бронзового литья; 2 – фигурка лося из обожженной глины; 3 – шлифованный каменный брусок с просверленным отверстием; 4, 5 – керамика атлымской культуры (поздняя бронза); 6 – фрагмент сосуда кулайской культуры (ранний железный век).

глины (рис. 1, 2 ). Судя по цвету обжига и составу теста его, скорее всего, нужно также относить ко времени обитания на поселении представителей атлымской культуры.

В раскопах не было зафиксировано остатков жилищных или хозяйственных сооружений из-за сильной мерзлотной деформации палеопочвы, к которой привязана основная часть находок. Все впадины, фиксируемые на дневной поверхности, не содержали комплексов, подтверждающих их антропогенное происхождение. Судя по планиграфии остатков это место посещалось эпизодически, возможно, для рыбной ловли, и поэтому не содержало вкопанных долговременных конструкций.

Особое внимание было уделено тем участкам раскопа, где, по мнению В.А. Арефьева, располагались вал и ров (главные аргументы в пользу интерпретации памятника как городища). Верхнечетвертичный субаэральный покров исследуемого участка сложен лессовидными супесями и неслоистыми эоловыми песками. Сверху он перекрыт маломощными голоценовыми отложениями, также имеющими преимущественно субаэральный генезис за исключением заболоченных участков местности и протока Оби. Возраст этих субаэральных отложений достигает 50–60 тыс. лет.

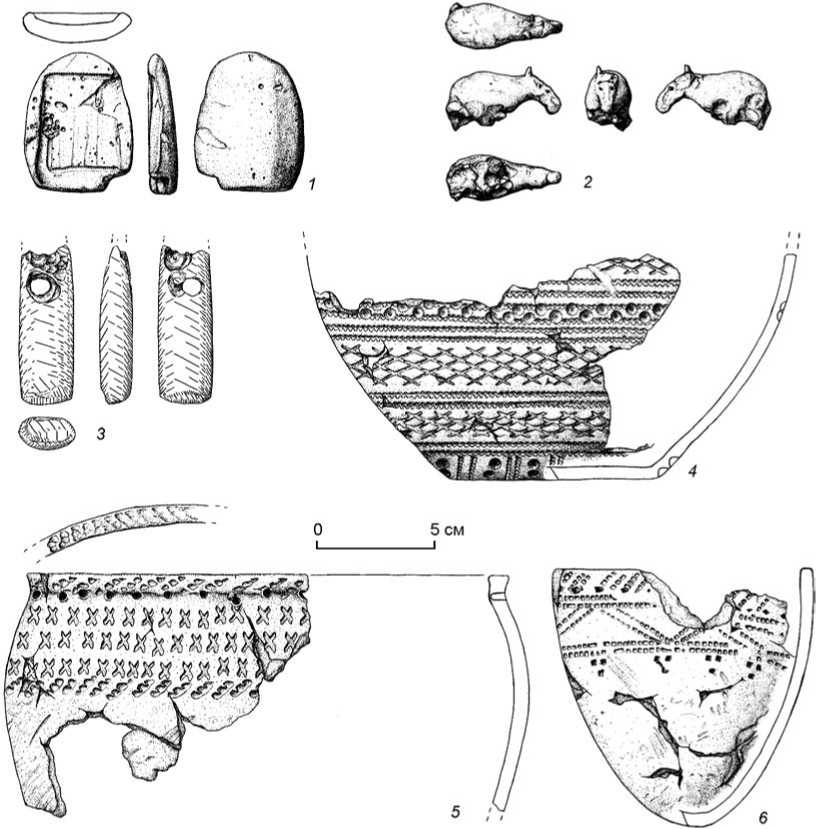

Наиболее представительная стратиграфическая последовательность голоценовых отложений вскрыта в раскопе № 38 (западная стенка). Она демонстрирует поперечный разрез предполагаемых вала и рва (рис. 2). На палево-бурой лессовидной легкой супеси видимой мощностью до 30–40 см (слой 4) залегает аналогичная по гранулометрическому составу и текстурным особенностям лессовидная супесь (слой 3), отделенная от нижележащего слоя ожелезненным прослоем, который деформирован постседиментационными нарушениями как дизьюнктивного, так и пли-кативного характера. Район находится сегодня на южной границе зоны островной мерзлоты; причем в изученных раскопах мерзлоты и подзем- ной льдистости не наблюдалось. Это позволяет предположить, что зафиксированные деформации являются следствием деградации подземной льдистости (вероятно, сегрегационных льдов и льда-цемента в супесчаных осадках) на рубеже позднего плейстоцена – голоцена. Палевая супесь, залегающая выше этой границы, варьирует по мощности от полуметра до полного выклинивания и в прикровельной части содержит слабовыраженные солифлюкционные текстуры, свидетельствующие об очередном потеплении в середине голоцена. Именно к этой зоне с признаками медленного оплывневого течения грунта приурочены находки артефактов эпохи бронзы. На последующее более глубокое потепление указывает залегающая в кровле слоя достаточно хорошо развитая лесная палеопочва толщиной от 5 до 10–15 см. К кровле палеопочвы приурочены находки, датируемые эпохой поздней бронзы и ранним железным веком. Выше залегает очередной супесчаный покров без явной слоистости, который имеет четко выраженное облекающее залегание по отношению к палеопочве. Это позволяет уверенно судить о его природном (субаэральном), а не антропогенном происхождении. В противном случае непрерывность залегания палеопочвы была бы нарушена. Толщина верхнего покрова участками достигает 25–35 см, а на некоторых участках он выклинивается. Венчается разрез маломощной (до 15–20 см) современной лесной почвой (слои 1, 2).

Таким образом, объект культурного наследия поселение Сырой Аган-1 изучено полностью: вскрыта вся площадь памятника и проведены точные границы распространения культурного слоя. Мнение В.А. Арефьева о существовании здесь городища не подтверждается. Предполагаемые вал и ров имеют природное происхождение, не связанное с деятельностью человека. Они представляют собой естественный рельеф, сформированный в результате геологических процессов позднего плейстоцена – голоцена.

88/340 89/340 90/340 91/340

92/340 93/340 94/340 95/340

Рис. 2 . Фрагмент стратиграфического разреза западной стенки раскопа № 38 по линии квадратов 88/340 – 95/340.

Список литературы Спасательные раскопки поселения Сырой Аган-1

- Арефьев В.А. Отчет о НИР Исследование поселения Сырой Аган 5 в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО в 2000 году. Арх. НПО Северная археология-1. № 46, науч. 107 с.

- Арефьев В.А. Отчет о НИР «Исследование городища Сырой Аган 1 в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2001 году». Нефтеюганск, 2002.

- Васильев Е.А. Северотаежное Приобье в эпоху поздней бронзы//Археология и этнография Приобья. -Томск: ТГУ, 1982. -С. 3-14.

- Визгалов Г.П. Отчет о НИР Историко-культурная экспертиза территории Солкинского, Южно-сургутского и Восточно-сургутского лицензионных участков НГДУ «Юганскнефть» ОАО «Юганскнефтегаз» (этап предварительной, камеральной экспертизы). Нефтеюганск, 1998. 112 с.

- Ивасько Л.В. Отчет об археологической разведке в Нефтеюганском районе Тюменской области в бассейне реки Юганская Обь летом 1993 года. Екатеринбург, 1994.

- Пархимович С.Ю. Отчет о НИР Исследование поселения Сырой Аган 5 в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО в 2008 году Сырой Аган. Арх. НПО Северная археология-1. № 261.1-2, науч.

- Чемякин Ю.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. -Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. -224 с.

- Чемякин Ю.П., Карачаров К.Г. Древняя история Сургутского Приобья//Очерки традиционного землепользования хантов (материалы к атласу). -Екатеринбург: Тезис, 1999. -С. 9-66.