Спасение крымских Романовых: личный выбор матроса Задорожного

Автор: Карушкина Н.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Империя и силовые структуры

Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена личности матроса Черноморского флота Филиппа Задорожного, который в течение пяти месяцев в 1917-1918 гг. возглавлял команду охраны членов бывшей царской семьи, находящихся в это время в Крыму. Среди них были мать Николая II Мария Федоровна, сестры отрекшегося царя Ксения и Ольга, великие князья Николай Николаевич, Александр Михайлович, Петр Николаевич. Легендарный матрос Задорожный, ставленник Севастопольского совета, сыграл ключевую роль в спасении «крымских Романовых» от грабежей и расстрелов, однако документальные биографические данные о нем до сих пор отсутствовали, что приводило к различным историческим спекуляциям. Автором статьи впервые обнаружены архивные материалы, связанные с Задорожным, на основании которых реконструируется его участие в революционных событиях после Февральской революции и до мая 1918 г. Установлено, что в мае 1917 г. матрос Задорожный был членом делегации Черноморского флота, отправленной на Балтику и в сухопутные части Российской армии для агитации за продолжение войны до победного конца. В дальнейшем Задорожный дважды избирался делегатом Севастопольского совета от партии эсеров и входил в комиссию по охране крепости, флота и города. 30 ноября 1917 г. он был направлен на Южный берег Крыма для руководства командой охраны Романовых. Рассматриваются тесные связи Задорожного с «совдепом» Алупки, которые в том числе позволили ему защитить высокопоставленных арестантов от анархически настроенных членов Ялтинского совета. Личная инициатива рядового матроса спасла многочисленных родственников отрекшегося царя. Все они в дальнейшем отправились в эмиграцию.

Крым, романовы, задорожный, российский императорский дом, севастопольский совет, дюльбер

Короткий адрес: https://sciup.org/147246550

IDR: 147246550 | УДК: 94(47).084.3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-36-46

Текст научной статьи Спасение крымских Романовых: личный выбор матроса Задорожного

В конце 1917 – начале 1918 г., когда в Крыму в первый раз установилась советская власть, часть бывшей семьи Романовых (20 из 65 членов Императорского дома) и их приближенные находились в великокняжеских южнобережных дворцах под охраной моряков Черноморского флота. Комиссаром команды охраны в этот период был Филипп Задорожный. Именно он спас мать Николая II Марию Федоровну, сестер императора Ксению и Ольгу, великих князей Николая Николаевича, Петра Николаевича, Александра Михайловича и членов их семей от грабежей и ‒ без преувеличения ‒ даже расстрелов. Матрос Задорожный стал легендарным персонажем нескольких ярких опубликованных воспоминаний (Воспоминания великого князя…, 2019; Юсупов , 2022; Ящик , 2011 и др.) и вошел в историю. Но о его биографии до сих пор ничего документально не было известно.

Этот факт стал причиной разнообразных конспиративных гипотез. Так, например, публицист Н. В. Стариков считает Задорожного агентом Ленина и иностранной разведки одновременно [ Стариков , 2016]. А доктор философских наук С. А. Экштут, комментируя последнюю статью известного специалиста по Романовым Ю. В. Кудриной о Задорожном в журнале «Родина» [ Кудрина , 2022], высказывает предположение, что «Задорожный ‒ не настоящая фамилия, а партийный псевдоним человека, сведения о котором по сию пору нигде не удалось обнаружить» [ Экштут , 2022].

О дореволюционной жизни Задорожного мы имеем два мемуарных свидетельства. Княгиня Л. Л. Васильчикова1 упоминала, что до призыва в Черноморский флот Задорожный был писарем на сахарном заводе Харитоненко в Харьковской губернии (Исчезнувшая Россия…, 1995, с. 429). А великий князь Александр Михайлович вспоминал, что Задорожный говорил ему о своей службе в Качинской авиационной школе, основанной самим великим князем, в 1916 г. (Воспоминания великого князя…, 2019, с. 317).

Догадки о политической ориентации Задорожного высказывались самые разнообразные. В воспоминаниях Г. В. Дерюжинского2 Задорожный ‒ эсер ( Дерюжинский , 1990, с. 248). Великий князь Александр Михайлович полагал Задорожного старым большевиком (Воспоминания великого князя…, 2019, с. 319). Васильчикова так писала о загадочном матросе: «Великие князья считали его монархистом. ˂…˃ Мне кажется, он просто был не террористом, а порядочным человеком, и сделал все, что мог, чтобы не дать большевистским бандам расправиться с охраняемыми им пленниками» (Исчезнувшая Россия…, 1995, с. 429–430).

Тщательный поиск в разрозненном архиве Севастопольского совета, сохранившемся в Российском государственном архиве Военно-морского флота, и в некоторых других источниках все же дал некоторые результаты, позволяющие говорить о реальной биографии Филиппа Задорожного. При этом сразу оговоримся, что достоверной информации о Задорожном, выходящей за хронологические рамки 1917‒1918 гг., нами пока не обнаружено.

В первые месяцы после Февральской революции Черноморский флот под руководством адмирала А. В. Колчака избежал, в отличие от Балтийского, расправ и анархии и представлял собой дееспособное боевое соединение. В Севастополе было принято решение послать делегацию наиболее сознательных черноморцев на Балтику и в сухопутные фронтовые части для агитации за войну до победного конца и призыва к сохранению порядка и военной дисциплины.

Состав делегации был утвержден 28 апреля на заседании Севастопольского совета: «Предложено избрать: офицеров – 28, кондукторов – 14, матросов – 78, солдат – 41, рабочих – 23, ЦИК – 6. Итого 190» (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 12. Л 70 об.). Филипп Задорожный стал одним из 78 матросов, командированных в Петроград и на фронты. Делегация отбыла из Крыма на следующий день, 29 апреля (РГАВМФ. Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 3. Л. 160). (Все даты в статье до 1 февраля 1918 г. даются по старому стилю, с 14 февраля 1918 г. – по новому стилю.)

Сохранилось два документа, подтверждающих участие Задорожного в составе этой экспедиции. 13 мая в Петрограде ему было выдано удостоверение для бесплатного проезда по всем железным дорогам Европейской России (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 48. Л. 31) сроком до 1 июля 1917 г. 16 мая там же, в столице, Задорожный получает еще одно удостоверение за подписью военного министра А. Ф. Керенского, которое гласит: «Дано сие делегату Черноморского флота, гарнизона города Севастополя, рабочих Севастопольского порта, Черноморского торгового флота матросу Филиппу Задорожному для поездки его во все части действующей армии и тыловые части, для ознакомления этих частей с лозунгами Черноморского флота и для организации их в духе, продиктованном новым строем. Прошу оказывать содействие со стороны военных и гражданских властей, гарантируя ему полную неприкосновенность» (Там же. Л. 39).

Отъезд из Севастополя активных сторонников адмирала Колчака в борьбе против разложения армии почти немедленно сказался на настроениях в Черноморском флоте. Тем более что в Севастополе успешно начали большевистскую агитацию делегаты с Балтики. Множились самоуправство, выступления против офицеров. Ряд конфликтов привел к тому, что в начале июня матросы отстранили Колчака от командования флотом, и он уехал в Петроград.

Перед отъездом Колчак предпринял меры к возвращению в Севастополь членов Черноморской делегации. 6 июня он направил телеграмму № 1255 в Морской генеральный штаб: «Происходящее в Черном море является следствием отъезда лучших элементов в составе черноморской делегации, которые ранее с успехом боролись против крайних течений. Необходимо немедленно возвращение в Севастополь…» (РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 117. Л. 43).

В Севастополь Филипп Задорожный вернулся, вероятно, в июне. Уже в июльских документах его имя встречается в списках севастопольских эсеров. Эсером со стажем он не был, а в ряды социалистов-революционеров вступил или перед отправкой в Петроград, или сразу по приезду.

Эсеровская партия в Крыму, вышедшая из многолетнего подполья, в первые дни после Февраля насчитывала всего около 30 человек. Однако весной и летом 1917 г. количество крымских социалистов-революционеров увеличилось взрывным образом. К середине мая только в Севастополе их насчитывалось 13 тыс. человек, а в конце июня — 27 тыс., партия стала самой многочисленной в Крыму [ Потемкин , 2005]. Политический лозунг эсеров «Земля и воля!» привлекал широкие массы населения по всей России. В июле 1917 г. севастопольские эсеры получили большинство мест и в городской думе (по результатам первых всеобщих выборов), и во втором созыве Совета военных и рабочих депутатов.

-

3 июля 1917 г. 3-й воздушный дивизион Черноморской воздушной дивизии выбрал Филиппа Задорожного в обновленный состав Севастопольского совета (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 7. Л. 194). В протоколе голосования обозначена военная специальность Задорожного - старший минно-артиллерийский содержатель. Она соответствует унтер-офицерскому чину. Можно предположить, что повышение по службе матрос Задорожный получил за участие в Черноморской делегации. Задорожный выиграл на выборах у других четырех кандидатов, за него было отдано 42 голоса из 73.

Новый состав совета начал свою работу 11 июля. Всего в него было избрано 445 человек (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 47. Между л. 6 и 7), из них 210 человек входили в разные комиссии пропорционально числу членов каждой фракции. Эсеры преобладали. В комиссии вошло 139 эсеров, 12 объединенных социал-демократов, 6 большевиков, 53 беспартийных (Известия Севастопольского совета^, 1917, № 46, 13 июля ).

-

11 июля кандидатура эсера Задорожного была рассмотрена для включения в одну из двух комиссий Севастопольского совета. В военную он не был выбран (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 13. Л. 231), его утвердили членом комиссии по охране крепости, флота и города, в которую вошли, согласно документам, от 21 (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 47. Л. 53 об.) до 25 человек (Известия Севастопольского совета^, 1917, № 48, 15 июля).

Все члены комиссий (а также исполкома совета) освобождались от основной службы или работы. Это положение было закреплено приказанием командующего Черноморским флотом № 3580 от 15 августа (Научно-справочная библиотека^, 1917, ч. 5). Им выплачивалось жалованье из расчета 5 рублей в день (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 47. Л. 88; Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 44). В списках на содержание за октябрь указано, что чин Задорожного уже ‒ прапорщик (РГАВМФ. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 44. Л. 34 об.). Новое повышение, согласно приказу армии и флоту о военных чинах по морскому ведомству № 440, минно-артиллерийский содержатель 1-й статьи Филипп Задорожный получил 10 августа «как имеющий образовательный ценз на первый классный чин» (Научно-справочная библиотека^, 1917, ч. 6).

Деятельность комиссий Севастопольского совета широко описывалась в местной прессе. Исключение составляла комиссия, в которую попал Задорожный. «Вся деятельность комиссии охраны города и крепости носит секретный характер. Поэтому ее нельзя подробно осветить», -сообщали в печатном органе совета (Известия Севастопольского совета…, 1917, № 70). Направлениями деятельности этой комиссии в самом Севастополе были поддержание порядка и пропускного режима (Севастополь был закрытым военным городом), контроль за оборотом вина (во время войны был принят сухой закон). Особое внимание структура уделяла борьбе с контрреволюцией.

Кроме того, с конца апреля 1917 г. именно в ведении комиссии по охране крепости, флота и города Севастопольского совета входил надзор за членами бывшей императорской семьи, проживавшими близ Ялты [ Карушкина , 2023]. Этим занимался отдельный отряд численностью 72 человека под руководством прапорщика В. М. Жоржолиани.

Незадолго до Октябрьской революции в Севастополе прошли выборы в третий состав совета. 11 октября Филиппа Задорожного вновь выбрали делегатом от 3-го воздушного дивизиона и 38-го запасного полка (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 8. Л. 203). Количество людей во флотских и армейских подразделениях уже сократилось. В этот раз в голосовании участвовало 47 человек. Всего рассматривалось 5 кандидатов, Задорожный получил больше всего голосов - 19.

Отметим, что уже во втором составе Севастопольского совета резко сократилось количество офицеров и беспартийных. На третий же совет большое влияние оказала стремительная большевизация масс. В нем все еще преобладали эсеры, но реальное политическое влияние переходило к меньшей по численности, но более радикальной и инициативной группе большевиков.

К 17 октября 1917 г. состав 3-го Севастопольского совета был сформирован. 444 депутата распределились по фракциям так: 232 – эсеры, 58 – большевики, 40 – объединенные социал-демократы, 50 – украинские эсеры, 64 – беспартийные (Крымский вестник, 1917, № 244; Революционный Севастополь, 1917, № 87). Филиппа Задорожного вновь выбрали в комиссию охраны крепости, флота и города, численный состав которой, согласно разным документам, колебался в пределах от 15 (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 47. Л. 115) до 18 человек (Известия Севастопольского совета…, 1917, № 129).

В истории Крыма период после Октябрьской революции и до мая 1918 г. – это время стремительной большевизации и советизации, формирования первого советского общекрымского правительства. Все это сопровождалось вспышками террора, национальными столкновениями и элементами гражданской войны. Общая цифра погибших от террора и боевых действий за это время составила, согласно Д. Соколову, от 1000 до 8000 человек [ Соколов , 2015, с. 80]. Именно в эту беспокойную пору выпало надзирать за арестованными Романовыми Филиппу Задорожному.

-

30 ноября 1917 г. (дата реконструируется из дневника великой княгини Ксении Александровны) (ГАРФ. Ф. 662. Оп. 1. Д. 696. Л. 2 об.) его назначили начальником охраны великокняжеских имений. Жоржолиани, предшественник Задорожного на этом посту, был арестован Военно-революционным комитетом (ВРК) Севастополя (РГАВМФ. Ф. Р-182. Оп. 1. Д. 2. Л. 10‒10 об.). Причины ареста в сохранившихся документах не прослеживаются.

Новый комиссар крымских Романовых сохранил связь с назначившей его севастопольской комиссией. 12 декабря в газете «Известия Севастопольского совета…» сообщалось: «От командного комитета охраны имений Ай-Тодор, Чаир, Дюльбер прислано в комиссию 24 бутылки вина для распределения по лазаретам больным и раненым воинам. Вино это было командой охраны отобрано у управляющего имением Ай-Тодор, который собирался вывезти из имения, но был задержан командой» (Известия Севастопольского совета…, 1917, № 167).

Чтобы упростить надзор за арестантами, Задорожный собрал их постепенно в одном месте. Сначала переместил семью великого князя Николая Николаевича из Чаира в Дюльбер (владение великого князя Петра Николаевича). Сам Задорожный перебрался из дома управляющего в Чаире в дюльберский дом доктора Варавки ( Romanov , 1997, S. 419). В дальнейшем, когда ситуация в Крыму на фоне событий в Украине и на Дону обострилась, Задорожный перевел в Дюльбер также Романовых из имения Ай-Тодор – Марию Федоровну и семью Ксении Александровны и Александра Михайловича (Ibid., S. 420).

Переселение «ай-тодорских» Романовых произошло уже в марте. Сохранилось распоряжение Севастопольского совета от 7 марта 1918 г.: «Секретно. Комиссару Южного берега Задорожному. Исполнительный комитет совета военных и рабочих депутатов предлагает Вам безотлагательно всех лиц бывшей царской фамилии, их приближенных и прислуг немедленно перевести в одно здание Дюльберх» (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 51. Л. 42). Зинаида Менгден3 указывает в своих воспоминаниях, что переезд произошел 11 марта (Воспоминания графини…, 2014, с. 177).

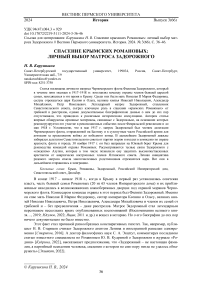

В конце февраля 1918 г. около 100 южнобережных имений были национализированы Ялтинским советом [ Соляник , 2015]. Приказ о национализации собственности великих князей вышел между 19 и 25 февраля (Борьба за cоветскую власть…, 1957, с. 205). Комиссаром Кичкине и Харакса был назначен Жаковский, Ай-Тодора – Бух, а вот Дюльбера и Чаира – сам Филипп Задорожный (ГАРК. Ф. 2424. Оп. 1. Д. 3. Л. 7). Под управление Задорожного (рис. 1) были отданы также владения Юсуповых Кореиз и Сосновая Роща. Бывшим владельцам имений было разрешено пока проживать в своих домах.

В апреле 1918 г. стало понятно, что на полуостров продвигаются немцы. Крымская советская власть готовилась к обороне и эвакуации одновременно. Беспорядки на местах в этих условиях разрастались. В Дюльбер зачастили группы матросов из Ялты, намеревавшиеся как минимум произвести обыск у бывших царских родственников. Задорожный до поры до време- ни просто не пускал ялтинцев внутрь дюльберских стен, но поскольку ситуация накалялась, он вынужден был перейти к настоящей военной обороне.

Рис. 1. Ф. Задорожный. Фото князя императорской крови Романа Петровича из книги «Am Hof des letzten Zaren: 1896–1919», 1917‒1918 гг. ( Romanow , 1997)

Обстоятельства защиты дворца Дюльбер Задорожным, его командой и великими князьями красочно излагаются в разных источниках личного происхождения. Приведем здесь отрывок из рассказа князя императорской крови Романа Петровича4, очевидца событий, который не публиковался еще в переводе на русский язык:

«Защитить Дюльбер от орды вооруженных большевиков средствами, находящимися в распоряжении Задорожного, было невозможно. Поэтому Задорожный решил сказать нам, что мы подвергаемся смертельной опасности, и обратился к барону Сталю5 с просьбой о срочной встрече с великими князьями. Узнав об этом, мы собрались в гостиной; присутствовали мой отец6, дядя Николаша7, дядя Сандро8, Андрей9, Сергей10 и я. Вошел Задорожный; он нервно комкал в руках свою матросскую фуражку. На его лице не было и следа обычной холодной строгости. Задорожный стал совсем другим человеком!

Он подошел к дяде Николаше, обратился к нему по титулу и объяснил причину своего прихода. Задорожный сказал, что в начале, когда он принял на себя руководство спецотрядом, он действовал в основном в соответствии с инструкциями, поступавшими из Севастополя, но в то же время пытался защитить нас от опасностей, которые могли угрожать со стороны Ялтинского совета. По его словам, в Ялте был страшный террор, вызванный известием о продвижении украинских и немецких войск в Крым. Теперь его время в качестве руководителя подразделения подходило к концу; часть отряда возвращается в Севастополь, поэтому он уже не может скрывать от подчиненных свое истинное намерение, а именно – спасти нас от расстрела большевиками из Ялты.

Задорожный знал, что не в состоянии противостоять большому отряду большевиков. Поэтому он предложил нам покинуть Дюльбер этой же ночью и отправиться на его машинах в Алупку, где мы могли бы спрятаться в винных подвалах. Задорожный попросил принять немедленное решение, чтобы он мог сделать необходимые приготовления. Выслушав слова Задорожного, мой отец, дядя Николаша и дядя Сандро пошли в соседнюю комнату посовещаться. Когда они вернулись, дядя Николаша сказал Задорожному, что мы хотим остаться в Дюльбере и будем “уповать на милость Божию и милосердие”. Услышав об этом решении, Задорожный сказал, что вернет нам оружие, которое было конфисковано при обыске, чтобы у нас был шанс защитить себя. Преображение Задорожного было удивительным! Наш зловещий тюремный охранник превратился в человека, готового рискнуть жизнью ради нашего спасения. После того, как нам принесли оружие, мы распределили его между собой» ( Romanov , 1997, S. 426‒430).

События, происходившие вокруг крымских Романовых в этот период, в мемуарах и в историографии устойчиво трактуются как результат противостояния Севастопольского и Ялтинского советов [ Калинин , Земляниченко , 2019, с. 297]. Севастопольский совет был умереннее и ожидал распоряжений из центра, Ялтинский же, анархический, жаждал самоуправства. В целом эта версия отражает произошедшее, но дело, как обычно, в деталях. Во-первых, в Ялтинском совете были как сторонники, так и противники анархии. А во-вторых, документы показывают, что активную роль в защите и спасении крымских Романовых сыграл еще один «совдеп» – Алупкинский.

Великокняжеские имения располагались близ деревни Кореиз между городами Ялта и Алупка, но территориально чуть ближе к Алупке, известному южнобережному курорту, возникшему вокруг майоратных владений графа М. С. Воронцова и знаменитого Воронцовского дворца. Кореизский совет, крайне слабый и организованный только в январе 1918 г. (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 51), опекался советом Алупки. Сама же Алупка, хоть и соотносила собственные действия с Ялтой, отчитывалась лишь перед Севастополем, высылая туда протоколы своих заседаний (РГАВМФ. Ф. Р-182. Оп. 1. Д. 1. Л. 57) и сообщаясь по телефону и телеграфу.

Алупкинский совет еще осенью работал в тесном контакте с командой охраны Романовых, глава которой В. М. Жоржолиани был товарищем (заместителем) председателя Алупкин-ского совета рабочих и солдатских депутатов, а также членом Временного революционного комитета (ВРК) поселка (РГАВМФ. Ф. Р-182. Оп. 1. Д. 2. Л. 10).

Филипп Задорожный с самых первых дней на новом посту также принимал активное участие в деятельности Алупкинского совета. Документы и публикации в прессе подтверждают его присутствие на собраниях 8 декабря (Известия Ялтинского совета…, 1917, № 139), 16 января (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 27. Л. 58), 30 января (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 51. Л. 96 об. – 97), 15 февраля (Там же. Л. 98 об.), 1 марта (Там же. Л. 198). А на заседании совета 7 марта было принято решение делегировать Задорожного на Симферопольский губернский съезд советов от Алупки (Ялтинская коммуна, 1918, № 193).

Большим влиянием в Алупкинском совете пользовался комиссар Батюк, которого Роман Петрович называет соратником Задорожного и еще одним спасителем Романовых: «Батюк, бывший солдат резервного полка, был революционером, но не коммунистом. Будучи членом Ялтинского совета, он также был комиссаром в Алупке. По просьбе Задорожного он усилил отряд в Дюльбере солдатами из рабочей милиции, враждебно настроенными к местным большевикам. Именно этот Батюк, о существовании которого мы даже и не подозревали, предложил Задорожному спрятать нас в Алупке в критические дни» ( Romanov , 1997, S. 434).

Роман Петрович считает Батюка эсером, но на самом деле И. И. Батюк11 являлся членом РСДРП еще с 1905 г. (Забвению не подлежит…, 1993, с. 172), а с ноября 1917 г. был председателем алупкинского комитета РСДРП(б) и членом Алупкинского совета (Известия Севастопольского совета…, 1917, № 114). Кроме того, он являлся представителем Центрального лазаретного комитета (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 27. Л. 56–57) и курировал лазареты Алупки и Ялтинского уезда. 10 января 1918 г. Батюк был избран председателем Временного революционного комитета Алупки (Там же. Л. 57), и уже 17 января расформировал милицию и организовал в городе отряды красной гвардии, в которые набрал членов левых партий (Там же. Л. 60‒60 об.).

В конце февраля – начале марта 1918 г. Батюк выезжал в Петроград. По результатам его командировки ялтинским лазаретам было ассигновано из центра 4 млн руб. Кроме того, Красный крест выделил 107 тыс. руб. на южнобережные санатории (Известия Ялтинского совета…, 1918, № 190). Алупкинскому совдепу Батюк привез из революционной столицы обмундирование для 200 красногвардейцев (Ялтинская коммуна, 1918, № 193). После такой удачной поездки ВРК Ялты просил Батюка не покидать пост комиссара по лазаретам и ходатайствовал об утверждении его членом Ялтинского совета (Известия Ялтинского совета…, 1918).

Иван Батюк, судя по всему, был ярым противником анархии и самосудов. Для противодействия таким веяниям в Ялтинском совете Батюк в конце марта – начале апреля 1917 г. призывал на помощь севастопольцев. Рассказ об этом (со слов Ю. П. Гавена12) приводится в книге Л. И. Ремпеля «Красная гвардия в Крыму»: «В Севастопольский военно-морской комиссариат поступили сведения, что в Ялтинский ревком, особенно в комиссариат по борьбе с контрреволюцией, возглавляемый т. Драчуком13, затесались субъекты с бандитскими наклонностями, которые под маской анархизма обделывают “свои делишки” (Нератов и др.). Для ознакомления с работой Ялтинского ревкома Военно-морской комиссариат делегировал в Ялту т. Басенко14, члена ВЦИК РСФСР второго созыва.

Вернувшись из Ялты, Басенко подтвердил, что некоторые “ялтинские ребята” действительно “шалят", слишком увлекаясь изъятиями и расстрелами “галок” (буржуев), а Нератова охарактеризовал как авантюриста. В это же время из Алупки приехали председатель Алупкин-ского совета Батюк, член алупкинского комитета большевиков Зайцев (потом был убит при взрыве ручной гранаты) и член ялтинского комитета большевиков Тененбойм (старый революционер, был казнен в период господства германцев в Крыму), которые Военно-морскому комиссару сообщили, что ялтинские самосудчики, ‒ группа Нератова–Басова (анархисты), ‒ решили вторгнуться в Алупкинский район для производства изъятий и самосудов. Тененбойм утверждал, что он сам присутствовал на совещании группы Нератова–Басова, на котором было решено “прощупать” алупкинские дачи. На основании такой информации Военно-морской комиссариат выдал Батюку как председателю Алупкинского исполкома мандат на право ареста тех лиц, которые без согласования с Алупкинским исполкомом будут производить какие-либо изъятия или аресты граждан в Алупкинском районе. Вооружившись таким мандатом, алупкин-цы через Тененбойма пригласили к себе Драчука, Нератова и еще нескольких ялтинских работников и, когда те приехали, их арестовали» ( Ремпель , 1931, с. 83‒84).

На выручку задержаным выдвинулись ялтинские красногвардейцы. Но в итоге конфликт был улажен путем переговоров. Из этого эпизода можно заключить, что два большевика, тесно связанных с Ялтинским советом, ‒ Батюк и Тененбойм – действенно выступали против произвола и бандитизма в своих рядах.

Сохранилась подписанная Батюком телеграмма от 3 апреля 1918 г., отчаянно разосланная по всевозможным адресатам, начиная от органов Севастопольской революционной власти и заканчивая бюро печати в Москве: «Резолюция, вынесенная на общем собрании Российской коммунистической партии большевиков города Алупка третьего апреля 1918 года. Мы, члены Российской коммунистической партии большевиков города Алупки, собравшись сего числа, единогласно вынесли следующую резолюцию. Считаем всякие самосуды делом гнусным, губящим революцию и все ее завоевания, и потому ставим себе в обязанность бороться со всякими попытками на таковые всеми моральными и физическими силами всех товарищей наших, взявших на себя доблестную задачу бороться против самосудов» (РГАВМФ. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 20. Л. 43).

В апреле во всем Крыму царил хаос. Уже началась оборона Перекопа от германских войск. Большевики были сосредоточены на военных задачах. В том числе поэтому в Севастополе был выбран новый меньшевистско-эсеровский совет. А 20-летний матрос Володя Драчук, сидя в Ялте, все еще сражался с Алупкинским советом. 15 апреля он направил телеграмму комиссару внутренних дел советского правительства Республики Тавриды в Симферополь: «В районе Алупки и Симеиза ведется агитация с призывом формироваться в отряды и итти на Ялтинский совдеп, где якобы заседают кровавые диктаторы большевики. В этих районах большое скопление буржуазов, бежавших из Ялты, которые ведут открытую агитацию против советской власти. Алупкинский совет явно оборонческий и никаких мер пресечения не принимает…» (Расстрел Советского правительства…, 1933, с. 32‒33).

Через несколько дней, 24 апреля, почти все члены советского правительства, в том числе и С. Новосельский, которому телеграфировал Драчук, были расстреляны в Алуште (через которую они пытались эвакуироваться) восставшими татарами.

Стоит отметить, что Алупкинский совет сыграл спасительную роль не только в судьбе Романовых, но также и бывшего министра иностранных дел Российской империи (1910–1916) С. Д. Сазонова. Приехавший в Крым в 1917 г. Сазонов сначала жил в Ялте, а затем перебрался в гостиницу в Алупке. Л. Л. Васильчикова писала, что в апреле 1918 г. «один из алупкинских комиссаров, еврей Футерман, предупредил С. Дм. Сазонова, что он в опасности, и посоветовал ему прятаться» (Исчезнувшая Россия…, 1995, с. 434). После прихода германских войск (до Ко-реиза они добрались 1 мая), как свидетельствует далее Васильчикова, Сазонов заступился перед немцами за двух большевиков – Футермана и Тененбойма (Там же, с. 442).

Борис Тененбойм был все же впоследствии арестован немцами, преследовавшими большевиков, и расстрелян в мае 1918 г. (Революция в Крыму…, 1924, с. 170). Судьба Футермана неизвестна. Иван Батюк сбежал из Ялты ( Romanov , 1997, S. 434). А вот Филиппа Задорожного, по свидетельству Романа Петровича, немцы арестовали и готовили к трибуналу. Великий князь Александр Михайлович, по просьбе всех родственников, вступился за спасшего их комиссара. Немцы были поражены такой просьбой, но отпустили Задорожного (Ibid.), который спустя несколько дней уехал из Севастополя, чтобы проведать свою мать ( Дерюжинский , 1990, с. 254).

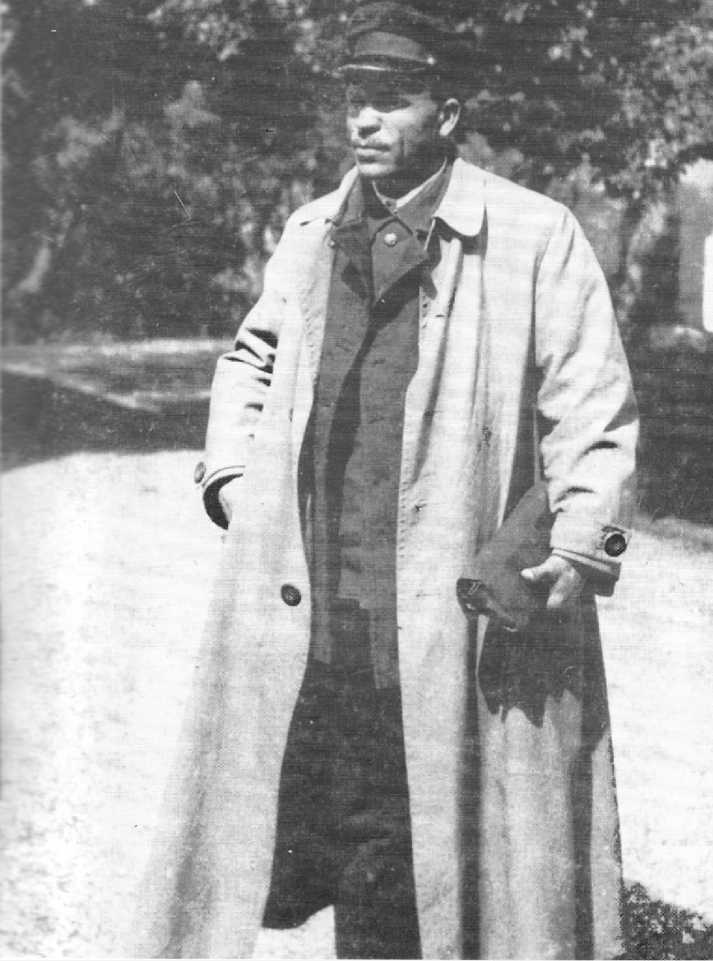

Последнее известие о Задорожном датируется 2 октября 1918 г. В этот день вдовствующая императрица Мария Федоровна (рис. 2) написала в своем дневнике: «Поднялась очень рано, затем пришла Ольга, и сразу за нею – Задорожный, которого мы так рады были снова увидеть. Долго беседовали с ним обо всем, что нам довелось пережить за целую зиму. Я сказала, что поначалу считала его омерзительным, настоящим палачом. Он рассмеялся и ответил, что ему пришлось делать вид, будто он таков, иначе его прогнали бы и заменили кем-нибудь похуже. Он не решался даже смотреть на меня, поскольку знал о том, что меня собирались убить, и ему было так больно. Как же все-таки это трогательно! Я очень рада, что вновь смогла поблагодарить его за все» (Дневники императрицы…, 2006, с. 258).

С этого момента документальные следы Задорожного теряются. Роман Петрович высказывал предположение, что комиссар погиб в 1918 г. на одном из кораблей эскадры адмирала Саблина ( Romanov , 1997, S. 437). Но эскадра вышла из Севастополя еще тогда, когда Задорожный находился в Дюльбере.

Важной деталью для дальнейших поисков информации может являться реальное отчество Задорожного. Архивные и иные свидетельства отчества не содержат, в лучшем случае – имя, иногда инициалы ‒ Ф. Л. Однако, начиная, вероятнее всего, с Л. Вертеповой [ Вертепова , 2013, с. 6‒9], Задорожного в историографии начинают называть Филиппом Львовичем. В реальных документах нам только один раз удалось найти отчество Задорожного, и это – Леонтьевич (РГАВМФ. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 44. Л. 42 об.), а не Львович.

Революция поставила на авансцену истории совершенно новых акторов. Все они по-разному выдержали испытание властью и искушения смутного времени. Кто-то упивался вседозволенностью и чувством социального мщения. Некоторые просто занимались грабежом. Были идеалисты, в силу своего понимания сражавшиеся за идеалы свободы, равенства и брат- ства. Задорожный принадлежал к той когорте, которая ценила, в первую очередь, человеческую жизнь и противостояла необузданной народной вольнице.

Рис. 2. Романовы и их приближенные в имении Ай-Тодор. 1917 г.

Крымские Романовы провели еще год в Крыму и в апреле 1919 г. перед приходом Красной армии были вывезены англичанами в эмиграцию на крейсере «Мальборо».

Список литературы Спасение крымских Романовых: личный выбор матроса Задорожного

- Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. 2424. Оп. 1. Д. 3.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 662. Оп. 1. Д. 696. Л. 2 об.

- Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 418. Оп. 1. Д. 117; Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 7, 8, 12, 13, 20, 27, 47, 48, 51; Ф. Р-182. Оп. 1. Д. 1, 2, 57; Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 44; Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 3.

- Борьба за советскую власть в Крыму. Документы и материалы. Т. 1. Март 1917 г. - апрель 1918 г. Симферополь, 1957. 460 с.

- Воспоминания великого князя Александра Михайловича. М., 2019. С. 317.

- Воспоминания графини Зинаиды Менгден, переданные в разговорах. Копенгаген, 2014. 300 с.

- Дерюжинский Г.В. В Крыму // Новый журнал. 1990. № 179. С. 239-254.

- Дневники императрицы Марии Федоровны (1914-1920, 1923 гг.). М., 2006.

- Забвению не подлежит: о репрессиях 30-х - начала 50-х годов в Нижегородской области. Н. Новгород, 1993. Кн. 1.

- Известия Севастопольского совета военных и рабочих депутатов. 1917. № 46. 13 июля; 1917. № 48. 15 июля; 1917. № 70. 10 августа; 1917. № 129. 22 октября; 1917. № 114. 11 ноября; 1917. № 167. 12 декабря.

- Известия Ялтинского совета рабочих и солдатских депутатов. 1918. № 190. 10 марта. Исчезнувшая Россия: воспоминания княгини Лидии Леонидовны Васильчиковой (1886-1919). СПб., 1995. 542 с.

- Крымский вестник. 1917. № 244. 21 октября.

- Научно-справочная библиотека РГАВМФ. Приказы командующего ЧФ. 1917. Ч. 5; 1917. Ч. 6. Революционный Севастополь. 1917. № 87. 18 октября.

- Революция в Крыму. Двухмесячный сборник Истпарта ОК РКП (б). Симферополь, 1924. № 3. Май - июнь.

- Ремпель Л.И. Красная гвардия в Крыму. 1917-1918. Симферополь, 1931.

- Расстрел Советского правительства крымской республики Тавриды: сб. к 15-летию со дня расстрела / сост. В. Советов, М. Атлас. 24/IV 1918 г. - 24/IV 1933 г. Симферополь, 1933. Юсупов Ф., князь. Мемуары: в 2 кн. М., 2022. 432 с.

- Ящик Т.К. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака. СПб., 2011. 376 с. Ялтинская коммуна. 1918. № 193. 15 марта.

- Romanow R, Prinz. Am Hof des letzten Zaren: 1896-1919. München; Zürich, 1997. 473 S.

- Вертепова Л. О событиях 1918 года в великокняжеских имениях ЮБК (по письмам и воспоминаниям скульптора Г.В. Дерюжинского) // Старая Ялта. Историко-краеведческий альманах. 2013. № 7. С. 6-9.

- Калинин Н.Н., Земляниченко М.А. Романовы и Крым. «У всех нас осталась тоска по Крыму.». Симферополь: Бизнес-Информ, 2019. 320 с.

- Карушкина Н.В. Обыски у бывших членов Императорского дома в Крыму в апреле 1917 г. // Новейшая история России. 2023. Т. 13, № 2. С. 305-321.

- Кудрина Ю. Царское дело комиссара Задорожного // Родина. 2022. № 10. С. 35-37. Соколов Д. Без срока давности. М.: Изд-во МНЭПУ, 2015.

- Соляник Е.А. Процесс национализации частных усадеб Крыма // Молодой ученый. 2015. № 14 (94). С. 405-407.

- Стариков Н.В. Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне? СПб.: Питер, 2016.

- Экштут С. Эхо милосердия. Почему Филипп Задорожный рисковал своей жизнью ради спасения классовых врагов // Родина. 2022. № 10. С. 29-34.