Специфические проявления мнемических процессов у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста

Автор: Закирова Е.Н., Соловьва М.Н., Овсянникова О.С., Данилова А.Д., Устьянцева А.Д.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 5-2 (80), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема памяти. Дана характеристика видов памяти, раскрываются особенности мнемических процессов, роль памяти в процессе обучения. Особое внимание уделено описанию некоторых особенностей мнемических процессов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и нормотипичных детей. В статье также описываются результаты эмпирического исследования особенностей кратковременной, долговременной и зрительной памяти как детей с задержкой психического развития, так и нормотипичных детей.

Память, виды памяти, мнемические процессы, дети с задержкой психического развития, младший школьный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/170199802

IDR: 170199802 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-5-2-111-117

Текст научной статьи Специфические проявления мнемических процессов у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста

В современном мире поток информации, которую приходится воспринимать и использовать человеку значительно увеличился, но, необходимость запоминать, а затем и воспроизводить ее в полном объёме – отпала. Данный аспект обуславливается стремительным развитием современных технологий.

Однако еще Сеченов И.М. отмечал, что без памяти ощущения и восприятия, «исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении новорожденного», отмечая то, что ни одна психическая функция не может протекать без участия памяти, и память не может существовать вне других психических процессов [Цит. по 3, С. 71].

Изучение её роли в рамках обучения и развития человека, остается одним из наиболее главных вопросов психологии и педагогики. Помимо этого, исследователей волнуют механизмы работы памяти, как она функционирует и как ее развивать.

Свойства памяти занимали философов еще в древности [13], экспериментальные же исследования мнемических процессов (МП) начались в конце XIX века, и стали основой многих теориий и подходов [1].

Так, ассоциативная, бихевиористская теории, теория функционализма рассматривают память с целью выявления количественных показателей [1, c. 82]. Качественный анализ МП проводится представителями гештальтпсихологии, социальногенетического подхода [1, c. 83]. В отечественной психологии особое внимание уделялось особенностям развития памяти в онтогенезе, вопросам совершенствования МП [9].

Под памятью понимается процесс запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания опыта, получаемого индивидом в процессе многогранной жизнедеятельности, восприятие и переработка аспектов которой, происходит с участием всевозможных процессов физиологического характера, выражающихся в разнообразии видов и форм памяти. Так, выделяются:

-

- двигательная память, позволяющая запомнить умения, навыки, движения и действия;

-

- эмоциональная память – способствует помнить чувства и эмоции, которые были испытаны человеком в отдельных ситуациях. Рассматриваемая память обладает наибольшим значением в рамках форми-

- рования и становления личности индивида, поскольку считается главным условием его развития с точки зрения духовности;

-

- смысловая память – способствует запоминанию, сохранению и воспроизведению мыслей. Форма воспроизведения прибывает в непосредственной зависимости от уровня речевого развития человека. Следовательно, насколько меньше развита речь, настолько труднее ему выразить смысл собственными словами;

-

- образная память. Рассматриваемая память напрямую сопряжена с органами чувств человека, посредством которых он воспринимает весь мир, который его окружает.

Представленные выше виды памяти являются развитыми у индивида несколько неравномерно, а значит, какой-то из них всегда будет преобладать больше остальных.

Помимо этого выделяют и такие памяти: произвольная (предполагает цель – запомнить; эту цель ставит индивид и применяет для ее достижения ряд определенных приемов) и непроизвольная (цель запомнить у индивида не стоит, поэтому все запоминается само по себе, без усилий с его стороны). Подчеркивается, что в развитии памяти второй вид предшествует первому.

Также следует выделить и такие виды памяти, как кратковременная и долговременная. Они отличаются между собой продолжительностью того, что человек запоминает. Первая упомянутая память обладает небольшой продолжительностью, которая длиться пару секунд или минут. Рассматриваемая память является вполне достаточной и полноценной для точного и детального воспроизведения тех событий, которые произошли только что. После небольшого временного промежутка впечатления улетучиваются, и человек, как показывает практика, не может вспомнить то, что еще недавно было им воспринято. Вторая упомянутая память способствует длительному сохранению воспринятых событий и явлений. В рассматриваемом случае наиболее значимой является установка запомнить надолго, потребность данной информации в будущем, и личная значимость этой информации для отдельного человека. Исследуемая память разделяется на два основных типа: с сознательным доступом (индивид способен по собственной воле извлечь и вспомнить нужную ему информацию); закрытая (индивид в естественных условиях не имеет доступа к данной памяти, за исключением случаев, когда в отношении него применяется гипноз; гипноз способствует тому, что при раздражении отдельных участков мозга удается получить необходимый доступ к памяти и воспроизвести соответствующие картины жизни человека максимально детально).

Так же выделяются: оперативная память – запоминание отдельной информации на определенный временной промежуток, который требуется для выполнения отдельно взятой деятельности; промежуточная – способствует обеспечению сохранения необходимой информации на протяжении нескольких часов, накапливаемой на протяжении всего дня. Время, предназначенное для сна человека, отводится организмом для очищения рассматриваемого вида памяти, что является необходимым для эффективного и полного восприятия совершенно новой информации и перевода старой информации, полученной за ранее проведший день в такой вид памяти, как долговременная [4, c. 3739].

К ряду основных МП относятся запоминание, сохранение, забывание, узнавание, воспроизведение и представление [11, c. 101]. Подчеркивается, что под развитием памяти понимается переход от запоминания более простыми и менее эффективными способами к сложному и эффективному запоминанию.

Показатели эффективности памяти: производительность – количество и скорость запомненного и воспроизведенного; качество – точность упомянутых действий; надежность – прочность, вероятность оперативного и максимально детального запоминания информации и аналогичного ее воспроизведения в будущем [Цит. по 6, c. 70].

В рамках обучения личности и созревания мозга человека, память становится бо- лее управляемой и произвольной, которая способна запомнить большой и разнообразный материал. По этой причине возрастают и показатели продуктивности памяти: объем, скорость, точность, длительная сохранность [7, c. 78].

Память в младшем школьном возрасте (МШВ) претерпевает ряд всевозможных изменений. Это обуславливается ростом требований, которые предъявляются к уровню ее эффективности. Попадая в младшую школу, ребенок сталкивается с большим количеством новой для себя информации, которую ему необходимо принять, осмыслить и запомнить. Поначалу он запоминает преимущественно внешние, яркие и эмоционально впечатляющие события.

В дошкольном возрасте непроизвольное запоминание считается наиболее продуктивным. В школьном возрасте от детей с самых первых лет обучения требуется произвольное запоминание (ПЗ) материала, требуется специальное запоминание разнообразного материала в большом количестве (например, правила поведения, материал предметов), а в последующем все это им необходимо воспроизводить на школьных занятиях. В течение всего МШВ осуществляется развитие ПЗ, и по причине того, что ребенок еще в недостаточной степени владеет рациональными приемами запоминания, то у него преимущественно преобладает механическое запоминание. Память приобретает наиболее выраженный познавательный характер [16, c. 130].

С момента того, как ребенок начинает свое обучение в школьном учреждении, у него увеличивается значение памяти, выступающей основным условием овладения системой знаний. В школе встречаются неуспевающие дети, у которых трудности в обучении вызваны временной задержкой психического развития (ЗПР).

Современная система образования детей с ОВЗ характеризуется активным внедрением его инклюзивной формы, за счет чего обеспечивается обучение таких детей совместно с нормотипичными детьми. Категория детей с ЗПР выступает в качестве одной из самых многочисленных групп среди детей с ОВЗ. В условиях ин- клюзивного образования на первый план выходит проблема усвоения исследуемой группой детей современной школьной программы. Одна из основных ролей в обучении отводится памяти.

Отклонения в ее развитии памяти обусловлены достаточно низким объемом запоминаемого материала, преобладаением непроизвольного над ПЗ, существенным снижением ее продуктивности, сниженной помехоустойчивостью [2].

Шипицина Л.М. определяет ЗПР как понятие, объединяющее синдромы отставания в развитии психики (интеллекта, личности и деятельности) или отдельных её функций, патогенетически связанного с парциальными функциональными и (или) резидуально-органическими нарушениями мозга различного генеза, проявляющимися трудностями в овладении школьными навыками и контролем над собственным поведением [14].

Исследователи подчеркивают, что у детей с ЗПР память является существенно ослабленной, что выражается в недостаточной мыслительной переработке запоминаемой информации (смысловое запоминание). Именно по этой причине дети с ЗПР склонны к механическому запоминанию. Но и данный способ МП для них достаточно труден. Это обуславливается следующими аспектами: уменьшены скорость, полнота, прочность и точность запоминания [15]. Наиболее наглядно у детей с ЗПР страдает организация МП. Это обуславливается тем аспектом, что они не могут использовать рациональные приемы запоминания, не умеют и не хотят контролировать собственные действия и результаты запоминания [15].

Характерным для детей с ЗПР является то, что нарушенными выступают отдельные виды памяти при сохранности иных. К примеру, наглядная память преобладает над словесной, а долговременная предполагает, что ребенок не в состоянии удержать в памяти необходимый материал на протяжении времени. По этой причине, для заучивания ему требуется намного больше времени и повторений.

Непроизвольная память у исследуемой группы детей отличается недостаточной продуктивностью вследствие снижения познавательной активности: наблюдается сниженный уровень произвольной памяти и это выступает в качестве причины трудностей, с которыми они сталкиваются при обучении. Они довольно плохо запоминают тексы, таблицу умножения, помимо этого им свойственны колебания продуктивности памяти и быстрое забывание всего ранее выученного [5].

С целью обнаружения причин затруднений в обучении, было проведено психолого-педагогическое изучение особенностей памяти детей с ЗПР. Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ г. Ханты-Мансийска. В проводимом исследовании прияли участи две группы: экспериментальная (дети с ЗПР) и контрольная (нормотипичные дети). Для выявления особенностей кратковременной (КП) и долговременной памяти (ДП) де- тей обеих групп использовалась методика А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов». Использованная методика предоставляет возможность исследовать процессы памяти [12]. Для определения уровня развития зрительной памяти (ЗП) детей с ЗПР применялась методика диагностики ЗП (Карпова Г.А., Артемьева Т.П.) [8].

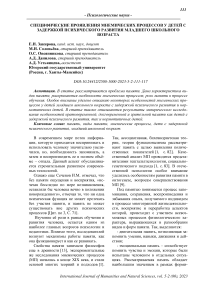

По результатам исследования выявлен низкий уровень развития КП детей с ЗПР. Для запоминания и воспроизведения информации им требуется гораздо больше времени и повторений. Так, наибольшее количество слов было воспроизведено большей частью детей с ЗПР только после пятого предъявления, и в силу отвлекаемо-сти и быстрой утомляемости, они могли называть лишние слова. Помимо этого, на припоминание слов им требовалось больше времени, чем нормотипичным детям (рис. 1).

Первое предъявление □ Второе предъявление ■ Третье предъявление

■ Четвертое предъявление ■ Пятое предъявление

Рис. 1. Результаты исследования КВ младших школьников по методике «Заучивание 10 слов»

У некоторой группы детей с ЗПР наблюдается забывчивость. Подчеркивается, что забывчивость проявляется непосредственном в том, что изначально коли- чество воспроизводимых слов начинает увеличиваться, а затем уменьшается (табл. 1).

Таблица 1. Процесс запоминания слов детьми с ЗПР

|

Испытуемый |

Первое предъявление |

Второе предъявление |

Третье предъявление |

Четвертое предъявление |

Пятое предъявление |

|

1 |

0 |

4 |

7 |

7 |

7 |

|

2 |

2 |

4 |

3 |

8 |

7 |

|

3 |

1 |

2 |

3 |

9 |

8 |

|

4 |

4 |

4 |

6 |

6 |

9 |

|

5 |

4 |

5 |

6 |

6 |

7 |

|

6 |

5 |

5 |

5 |

8 |

9 |

|

7 |

3 |

5 |

6 |

8 |

10 |

|

8 |

0 |

4 |

6 |

8 |

7 |

|

9 |

3 |

5 |

6 |

8 |

10 |

|

10 |

2 |

5 |

6 |

9 |

9 |

|

11 |

2 |

6 |

6 |

9 |

10 |

|

12 |

4 |

6 |

8 |

10 |

10 |

|

13 |

4 |

8 |

8 |

8 |

8 |

|

14 |

3 |

6 |

7 |

8 |

10 |

|

15 |

4 |

4 |

7 |

7 |

6 |

|

16 |

3 |

4 |

7 |

7 |

8 |

|

17 |

2 |

6 |

7 |

6 |

8 |

|

18 |

2 |

6 |

7 |

7 |

9 |

|

19 |

4 |

8 |

8 |

7 |

7 |

|

20 |

6 |

6 |

7 |

9 |

9 |

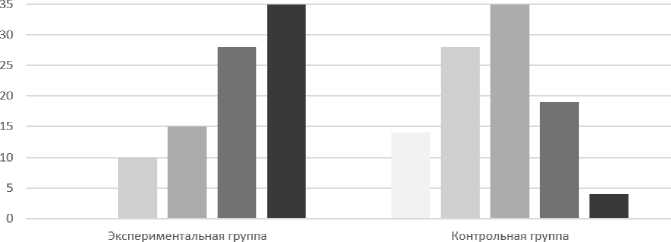

Предъявление этих же слов через один час показало, что и ДП детей с ЗПР также имеет отличия от нормотипичных детей. Так, дети из контрольной группы в большинстве своём смогли вспомнить все сло- ва, а для детей с ЗПР отсроченное воспроизведение информации давалось с трудом и также больше времени требовалось для припоминания (рис. 3).

Рис. 3. Результаты исследования ДП младших школьников по методике «Заучивание 10 слов»

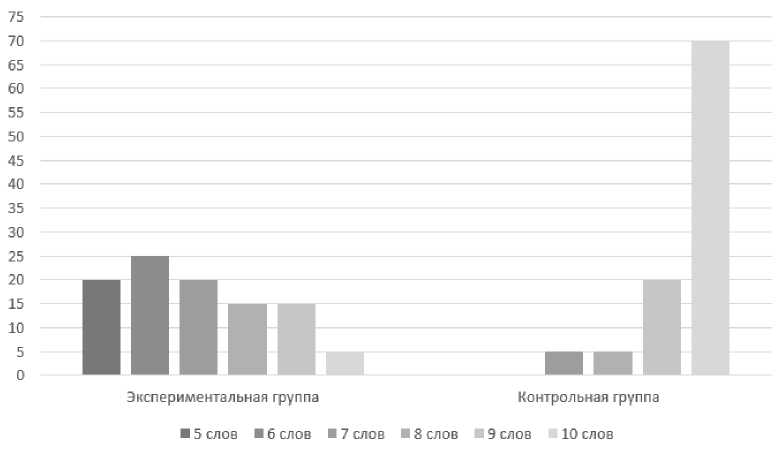

Принимая во внимание полученные результаты проведенной диагностики установлено, что у порядка половины детей с ЗПР наблюдается средний уровень развития ЗП, а у иной половины уровень развития ЗП прибывает на уровне выше средне- го. Выполняя самостоятельно задания, они испытывали устойчивый интерес, как к процедуре обследования, так и к результатам своей работы, проявляли признаки самоконтроля (поправляли себя), комментировали выполнение задания, однако эпи- зодически нуждались в стимулировании. Нормотипичные дети продемонстрировали развитие ЗП на уровне выше среднего.

В ходе исследования уровня развития ЗП у всех групп детей наблюдалось повышение интереса к процедуре и большая устойчивость внимания. Это обуславливается тем аспектом, что визуальная инфор- мация воспринимается детьми гораздо легче, чем воспринимаемая на слух.

Таким образом, у детей МШВ с ЗПС выявлены следующие недостатки в разви- ти с ЗПР запоминали меньшее количество слов, чем дети из контрольной группы;

-

- наглядно предъявляемый материал ими запоминается лучше, чем словесный;

-

- припоминание информации детьми с ЗПР характеризуется увеличением времени.

Важным направлением поддержки уча- щихся является целенаправленное развитие памяти. При организации обучения таких детей необходимая опора на ведущий зрительный или слуховой тип памяти;

тии памяти:

организация смыслового запоминания на

-

- медленное нарастание продуктивности запоминания. Иными словами, детям требуется больше попыток для запоминания отдельного материала в отличие от нормально развивающихся детей аналогичной возрастной группы;

-

- сниженный объем запоминания, т.е. при исследовании состояния ДП и КП, де-

- основе выделения главного; визуализация запоминаемой информации; многократное повторение подлежащего запоминанию материала. Необходимо также целенаправленно обучать детей рациональным приемам запоминания.

Список литературы Специфические проявления мнемических процессов у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста

- Боднар, А.М. Психология памяти: учебное пособие для вузов / А.М. Боднар; под научной редакцией А.П. Касатова. - М.: Изд-во Юрайт, 2022. - 97 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06757-6.

- Бурлакова М.К. Средства развития памяти у детей младшего школьного возраста с задершкой психического развития // М.К. Бурлакова, Ю.В. Скоробогатова. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xn--18-6kdvec3aj7p.xn--p1ai/wp-content/uploads/Burlakova-M.K.-Skorobogatova-YU.V.pdf (дата обращения: 19.05.2023).

- Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие / Н.Е. Веркса, А.Н. Веракса. - Москва: Мозаика-Синтез, 2012. - 336 с.

- Першина Л.А. Возрастная психология: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Академический проект, 2020. - 256 с.

- Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой и др. - М., 1984.

- Заика, Е.В. Экспериментальные исследования памяти. Основные методики и результаты исследований. - Харьков: Гуманитарный центр, 2013. - 396 с.

- Зинченко П.И. О некоторых вопросах изучения памяти // Вопросы психологии. -1956. - №1. - С. 78.

- Карпова Г.А., Артемьева Т.П. Педагогическая диагностика учащихся с ЗПР. - Екатеринбург, 1995. - 155 с.

- Немов, Р.С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 2. Внимание и память: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р.С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2023. - 261 с.

- Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учебник для среднего профессионального образования. - М.: Изд-во Юрайт, 2023. - 460 с.

- Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога. Ч. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста: практическое пособие. - М.: Юрайт, 2016. - 412 с.

- Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. - М.: Апрель-Пресс, Психотерапия, 2010. - 224 с.

- Савельев А.Е. Концепции памяти в воззрениях античных и средневековых мыслителей // Вестник КРУ МВД России. - 2015. - №1 (27).

- Специальная психология: учебник для вузов / Л.М. Шипицына [и др.]; под редакцией Л.М. Шипицыной. - М.: Изд-во Юрайт, 2023. - 287 с.

- Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. - 2-ое изд. - Н.Н., 1994. -228 с.

- Хилько, М.Е. Возрастная психология: учебное пособие для вузов // М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2023. - 201 с.