Специфика дачной субурбанизации в России на примере Московского региона

Автор: Русанов Александр Валерьевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 6 (42), 2015 года.

Бесплатный доступ

В число актуальных проблем, связанных с планированием развития городских агломераций, входят учет и прогнозирование изменений пригородных территорий в процессе социально-экономического развития, одним из проявлений которого является урбанизация, которая применительно к крупным городам сменяется субурбанизацией. Наибольшее развитие процесс субурбанизации получил в Северной Америке и Западной Европе. Научные исследования подтверждают, что большинство крупных городских агломераций переживают стадию субурбанизации. Темпы субурбанизации в мире различны - органы власти отдельных стран, регионов или городов зачастую принимают меры, направленные на ее ограничение или упрощение, такие как реконструкция центральных городов, ограничение строительства в периферийных зонах и т.д. В России процесс субурбанизации получил свое бурное развитие только после социально-экономических преобразований 1990-х гг., которые привели к появлению свободного рынка жилья и земли. Цель работы заключается в определении специфики субурбанизации в России на примере Московского региона. Субурбанизация в России имеет преимущественно сезонный характер, поэтому в работе рассматривается специфическая российская дачная субурбанизация, связанная с размещением населения и его хозяйственной деятельностью в пригородной зоне. Популярной разновидностью такой деятельности в России является ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства в поселениях, расположенных на специально отведенных для этих целей землях. В работе рассматриваются факторы, детерминирующие субурбанизацию в Московской области, показано действие этих факторов на примере двух ключевых районов. Научная новизна работы состоит в уточнении содержания факторов субурбанизации применительно к Московскому региону, рассмотрении развития дачной субурбанизации, выделении ее характерных черт на примере Московского региона, рассмотрении современных закономерностей распределения дачных поселений различных типов на примере ключевых районов.

Субурбанизация, дачи, дачное расселение, второе жилище, институциональные факторы, социально-экологические факторы, география населения, московская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147109794

IDR: 147109794 | УДК: 635.1 | DOI: 10.15838/esc/2015.6.42.15

Текст научной статьи Специфика дачной субурбанизации в России на примере Московского региона

Одним из компонентов современных российских агломераций являются дачные поселения, окружающие практически все крупные города и формирующие новые взаимоотношения с пригородами. В российской науке системно рассматривают этот вопрос А.Г. Махрова, А.И. Трей-виш, Т. Нефедова и др.; подход российских исследователей несколько отличается от зарубежных, рассматривающих загородные дома в контексте рекреационного туризма или риэлторского анализа [8]. Важной частью изучения пригородной зоны является определение характера субурбанизации, т.е. опережающего по сравнению с центром роста пригородов.

Пригород как место проживания за границами города, характеризующееся неплотной застройкой, существует с глубокой древности, однако сегодня нечеткость границ города затрудняет определение самого понятия «пригород», долгое время имевшего негативный оттенок. В США лишь в середине второго десятилетия XIX в. начинается превращение бывших трущоб в респектабельное место жительства, откуда совершаются поездки на работу в город [12], и сегодня под пригородом здесь понимается кольцо урбанизированной территории вне центрального города (suburb) с делением субурбий (предместий) на группы («автомобильные», «плановые», «калифорнийские», «внешние», «белые», «черные» и пр.) [16]. Подобное использование пригородной территории представляет собой вариант классической субурбанизации, т.е. переезда в пригороды на постоянное проживание.

Эмпирические данные показывают, что загородные поселения горожан не только существуют во всем мире, но и характеризуются более-менее схожими процессами развития. Во Франции дачи когда-то окружали Париж, а сейчас их относят все дальше – на побережье, в горы. В Великобритании многие собственники городских домов имеют еще и сельский домик [2]. В Швеции первые садовые участки возникли в конце XIX в., когда сельские жители массово переезжали в города в поисках работы. В 1906 г. власти Стокгольма выделили первые земельные наделы – до 0,01 га, которые образовали маленькие поселения-колонии. После Второй мировой войны эти наделы помогли стране решить продовольственную проблему, и в 1970-е гг. размеры участков увеличились до 0,07 га, поскольку их экономическая функция потеряла свою актуальность, уступив место рекреационной [15]. В Финляндии существуют «kesamokki» (кесамёкки – летняя дача) – небольшие дома, часто на берегу водоема с пристанью и лодкой, используемые для летнего проживания и отдыха, и «puutarhamokki» (пуутар-хамёкки) – небольшие участки под сады и огороды с маленьким садовым домиком типа российской бытовки, грядками и плодово-ягодными кустарниками, располагающиеся на окраинах городов и предназначенные для выращивания ягод, овощей и фруктов [14]. В Германии крошечные, до 0,02 га, участки земли со скромными сарайчиками появились в конце XIX в. и были названы «Schrebergarten» (шребергартен) в честь Морица Шребера, пропагандировавшего здоровый образ жизни и любовь к природе; сегодня их называют также «Kle-ingarten» (кляйнгартен) – маленький сад, «Familiengarten» – семейный сад, «Heimgar-ten» – домашний сад, «Grundstuek» (грунд-штюк) – земельный участок. Здесь можно посадить цветы, овощи, ягодные кусты, фруктовые деревья и поставить готовый (но не построить) домик-сарайчик, проживание в котором запрещено, также запрещены и другие постройки [13]. В Польше неким аналогом российской дачи считается «dzialka rekreаcyjna» (дьжялка рекреацыйна), которая появилась в период Польской Народной Республики, выполняла функции, подобные советским дачам, и сегодня является самостоятельным субъектом загородной недвижимости [16].

Однако в научной среде дача, как правило, рассматривается как специфический российский феномен, как « особая форма пространственной организации жизнедеятельности человека, одновременно являющаяся частью городского, пригородного или сельского ландшафта » [3] и как социокультурный институт имеет долгую историю, отражающую процесс урбанизации России.

Цель работы состоит в выявлении специфики дачного расселения как особого проявления субурбанизации в России на примере Московского региона. В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи:

-

1. Рассмотреть особенности и характерные черты дачного расселения как специфического российского проявления субурбанизации.

-

2. Выявить основные группы факторов, влияющих на специфику дачной субурбанизации в Московском регионе.

-

3. Определить на примере ключевых районов, как основные группы факторов детерминируют дачную субурбанизацию.

Особенность российской субурбанизации заключается в сезонности загородного жилья, расположенного преимущественно в дачных поселениях различного типа, что позволяет говорить о специфической дачной субурбанизации [6].

Динамика дачной субурбанизации детерминируется факторами, которые можно объединить в несколько групп:

-

1) институциональные – связанные с государственной политикой регулирования размещения населения по территории страны и поддержкой определенных категорий населения;

-

2) социально-экологические – связанные с экологической обстановкой пригородных зон, демографической ситуацией, социальной стратификацией и мобильностью населения;

-

3) экономико-технологические – связанные со снижением издержек производства прежде всего из-за более низкой стоимости земли в пригородах, обусловленной рентными отношениями, внедрением научно-технических достижений и развитием транспорта, позволяющим создать городскую инфраструктуру в пригородах.

История субурбанизации в России имеет ярко выраженные особенности. Во-первых, сверхконцентрация населения в столицах сочеталась с редкой сетью периферийных городов, что способствовало центростремительности постоянной миграции из села и центробежности миграции сезонной [4]. На огромных просторах страны российская субурбанизация вылилась в такую специфическую массовую форму, как второе сезонное жилье горожан [5]. Во-вторых, традиционные экономические, географические, демографические и технологические факторы субурбанизации в России жестко детерминировались факторами институциональными, т.е. принципиальным разрешением либо запретом со стороны государства использовать земли под дачные поселения. Уже в XVII в. слово «дача» применялось для обозначения земельного и лесного участка, полученного от государства, т.е. «дарового», что сразу придало самому понятию некий оттенок избранности, существующий в определенной степени до сих пор [8]. Это предопределило и потенциальную правовую неоднозначность дачных поселений, сохраняющуюся на протяжении всей «дачной истории» России: например, в советский период позволялось ввести официальные ограничения на тип и размер дачных построек или вообще отобрать участок за несвоевременную его обработку, а сегодня происходит фактическая передача дачных функций поселениям, формально сохраняющим статус сельских, что в значительной степени затрудняет учет проживающего в них населения.

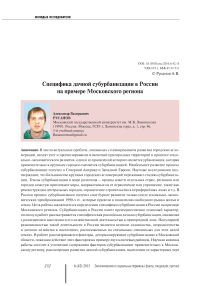

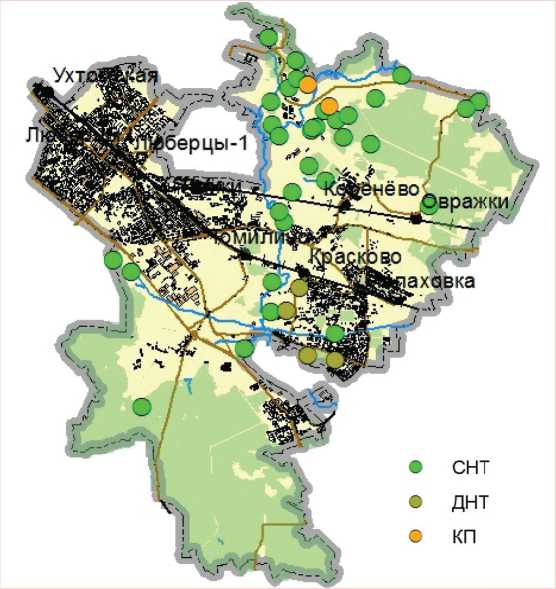

Как и классическая субурбанизация, дачная субурбанизация неоднородна – доминирование разных факторов приводит к возникновению разных типов «дачных местностей», т.е. территорий, которые могут выполнять дачные функции [1, 11]. В результате специфика дачной субурбанизации, например в Московской области, оказывается разной даже в районах со схожими экономико-географическими характеристиками, такими как близость к границам города, инфраструктура, численность населения и пр. (рис. 1); это видно на примере непосредственно граничащих со столицей районов Московской области – Люберецкого на юго-востоке и Одинцовского на западе (таблица).

Дачная история Московского региона позволяет сделать вывод о том, что период от появления «дачных местностей» до формирования на них коттеджных поселков (КП) как высшего иерархического типа дачных поселений можно рассматривать как «полный цикл» развития дачного расселения [7]. Спонтанно возникшая или

Рисунок 1. Количество дачных поселений по районам Московской области и кадастровая стоимость земли в них

Источник: составлено автором по данным информационного портала «Северный дачник» за 2014 г. .

Сравнительная характеристика Люберецкого и Одинцовского районов Московской области (на 01.01.2015 г.)

Показатели Люберецкий район Одинцовский район Год основания 1929 1965 Площадь, км2 122,31 1289 Численность постоянного населения, чел. 291510 321673 Плотность населения, чел./км2 2383,37 249,55 Доля городского населения, % 98 66,8 Число городских поселений 5 7 Средняя кадастровая стоимость 1 м2 земли в дачных поселениях всех типов, руб. 2809,41 1815,13 Количество дачных поселений всех типов 45 544 Источники: составлено автором на основе данных официального портала Люберецкого района ; официального сайта Одинцовского района ; интернет-портала «Северный дачник» ; данных Федеральной службы государственной статистики .

специально выделенная из окружающей территории дачная местность постепенно преобразуется либо в дачные поселения, либо в город, причем доминируют в этих случаях разные факторы. Включение дачной местности в городскую черту означает полную деградацию дачного расселения, но оно становится возможным только под абсолютным воздействием институциональных факторов, т.е. административнотерриториальных преобразований города. Это процесс регулируемый – за всю дачную историю Москвы поглощение дачных окрестностей столицей происходило около 20 раз и всегда в соответствии со специальными указами [17]. Таким образом, можно считать, что институциональные факторы детерминируются на макроэкономическом (общегосударственном) уровне и одинаково влияют на дачное расселение во всех ближайших пригородах.

Социально-экологические и экономико-технологические факторы гораздо больше зависят от микроэкономических (районных) составляющих и во многом определяются местными возможностями. Именно под их воздействием формируются дачные поселения, которые могут менять свои функции, иногда даже с сохранением типа: например, поселение будет иметь формаль- ный статус деревни, садового некоммерческого товарищества (СНТ), но фактически представлять собой дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) или КП с круглогодичным проживанием.

Одним из главных социально-экологических факторов развития дачных поселений являются природные рекреационные ресурсы Московской области (разнообразие ландшафтов, наличие лесов, водоемов и пр.) и экологическая обстановка, которая характеризуется «свободным зеленым западом» и «плотным дымным востоком».

Люберецкий район находится на юго-востоке лесопаркового пояса Москвы и входит в Центральную зону Московской области, представляющую собой практически полностью преобразованную техногенную систему с развитой промышленностью и транспортной сетью. Район расположен в границах одного ландшафта – Московской Мещеры, по характеру естественной растительности район относится к зоне сосновых лесов с включением лиственных пород, но леса значительно вырублены. По уровню загрязнения окружающей среды район относится к неблагоприятным: уровень загрязнения воздушной среды наиболее распространенными вредными веществами (диоксид азота и серы, взвешенные вещества, оксид углерода) может в два раза и более превышать ПДК. Одним из существенных источников загрязнения почв и водоемов явилось применение в качестве удобрения иловых осадков с Люберецкой станции аэрации. Состояние почв в районе считается критическим из-за наличия тяжелых металлов и вторичного загрязнения ими атмосферного воздуха. По уровню загрязнения и по другим качественным показателям почв ландшафты района не справляются с техногенной нагрузкой. Поверхностные водные источники также крайне загрязнены, качество воды в водоемах, используемых в рекреационных целях, часто не отвечает санитарным требованиям из-за сточных вод промышленных объектов и агрокомплексов [20]. На картах экологической обстановки районов Московской области Люберецкий район обозначен как кризисный [18].

Одинцовский район в соответствии с эколого-экономическим районированием Подмосковья входит в состав Смоленско-Московской зоны, расположенной на северо-западе Московской области. Степень техногенного преобразования природной среды территории района невысока. Район обладает большим запасом природных ресурсов, благоприятных для отдыха, здесь преобладает сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельность, а промышленность развита слабо. В связи с этим, а также учитывая наличие лесопарковой зоны, выполняющей защитные функции, район можно отнести к экологически благополучным районам Московской области. Лесные массивы, выполняющие водоохранные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, отнесены к первой группе. Уровень загрязнения воздушной среды основными вредными веществами (диоксид азота и серы, взвешенные вещества, оксид углерода) по району не превышает ПДК. Фоновый уровень загрязнения атмосферы благоприятный. Экосистемы района сохранили достаточный потенциал для самоочищения от промышленного, транспортного и сельскохозяйственного загрязнения. В основном в районе преобладает удовлетворительная и благоприятная экологическая обстановка для проживания и отдыха населения, поэтому он относится к «элитным» местам Подмосковья. Ландшафты здесь способны к самовосстановлению при выполнении природоохранных работ и соблюдении режима использования территории особо охраняемых природных и историко-культурных памятников [20]. На картах экологической обстановки районов Московской области Одинцовский район обозначен как «достаточно чистый» [18].

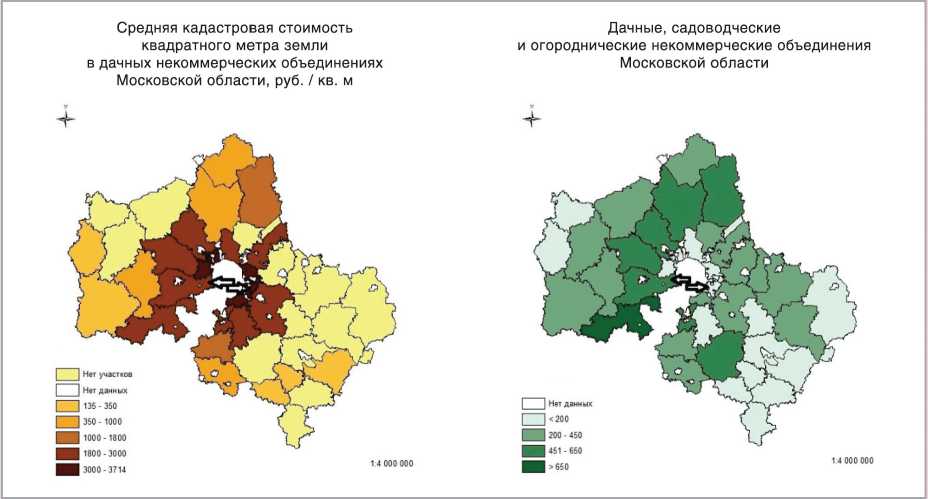

Другой составляющей социально-экологических факторов субурбанизации является привлекательность дачной местности для населения. Исторически дачное освоение Люберецкого и Одинцовского районов началось во второй половине XIХ в., после строительства железных дорог. Через Люберцы в 1860 г. прошла одна из первых российских железнодорожных веток (Рязанское направление), вдоль которой сразу же сформировалось множество дачных местностей с соответствующей инфраструктурой. Часть из них (Вешняки, Выхино и др.) еще в начале ХХ в. вошли в состав Москвы, потеряв дачные функции, более дальние Малаховка и Красково в довоенное время закрепили свой дачный статус, а сейчас относятся к категории стародачных поселков. Летом 2014 г. мини-опрос 20 респондентов, проживающих в таких поселках Люберецкого района, показал, что наибольшее опасение вызывает «наступление города» на традиционные дачные поселения, создающее «мозаику» из малоэтажных и высотных кварталов. Современная массовая застройка меняет внешнюю картину ландшафта, перед дачными домами возводятся типовые многоэтажки, рядом создаются промышленные зоны. Традиционных сельских пейзажей остается все меньше, они с большим трудом «вписываются» в территорию, иногда создавая опасность для жизнедеятельности. В районе практически не осталось сельских жителей, а заметный прирост численности населения происходит за счет новых горожан (см. таблицу; рис. 2).

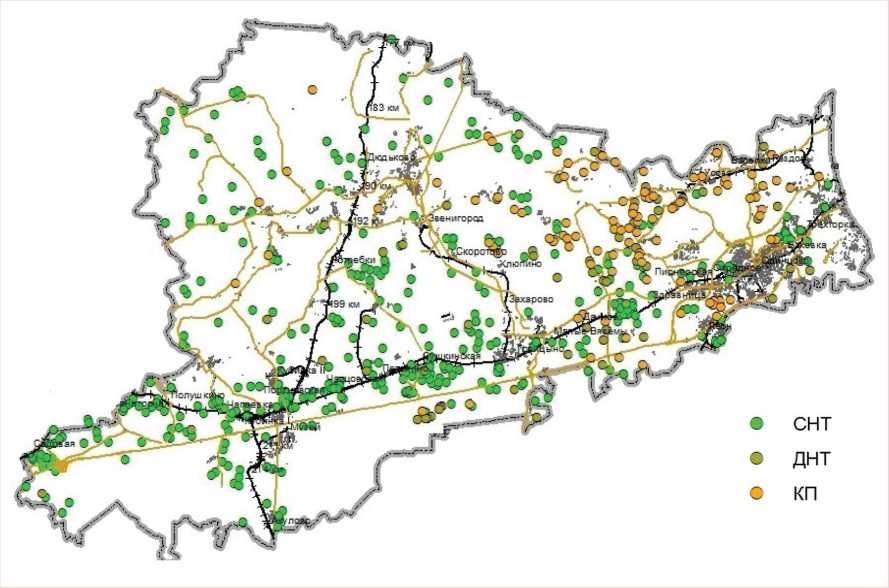

В Одинцовском районе благодаря его природной уникальности «дачный промысел» быстро стал доминировать над другой деятельностью, а местное население – ориентироваться исключительно на дачного потребителя. В результате сегодня СНТ, ДНТ и КП занимают около 10% его суммарной площади, причем их размещение имеет определенные закономерности: КП тяготеют ближе к границам Москвы, их плотность увеличивается вдоль р. Москвы, Можайского и Минского шоссе. Самые дорогие и элитные КП расположены вдоль р. Москвы и Рублево-Успенского шоссе – еще в советский период здесь располагались «кремлевские» дачи и престижные загородные резиденции в Барвихе, Горках, Горках-10, Николиной Горе и окрестностях [10]. ДНТ имеют в целом похожие закономерности размещения, но при этом часть их тяготеет к железной дороге Белорусского направления. СНТ распределены наиболее равномерно, но при этом их концентрация значительно увеличивается в пределах доступности железной дороги.

В сельском поселении Жаворонки летом 2014 г. было проведено 20 проблемно ориентированных интервью с жителями, которые отмечали социальные и территориальные изменения, произошедшие в процессе дачного освоения после 1960-х гг. Все опрошенные говорили, что по мере замещения дачных поселков коттеджными на их территории альтернативой сельскохозяйственному землепользованию становится рекреационное, а природные ландшафты фрагментируются. Сохранившиеся очаги лесов, болот, полян загрязняются, становясь мусорными свалками, а те, что находятся в хорошей транспортной доступности, за-

Рисунок 2. Динамика численности населения Люберецкого района

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 г. .

страиваются, несмотря на опасность пожара. Особенно остро это воспринималось в период аномально жаркого лета: «Перегородили речку по дороге на тридцатый километр, а теперь бывшее болотце перед леском, куда раньше за грибами ходили, вот-вот задымится…» Местные жители и дачники «со стажем» жаловались на невозможность доступа к лесам и водоемам из-за огораживания и запрета прохода по охраняемым КП. На смену традиционному сельскому ландшафту средней полосы России пришла геометрически структурированная картина с высокими заборами вдоль автодорог, за которыми «никто ничего не выращивает – только лужок и беседка…» Обслуживанием обитателей коттеджных поселков занимаются преимущественно мигранты, заселившие окрестные деревни, освободившиеся в результате естественнной убыли или переезда коренных жителей в столицу.

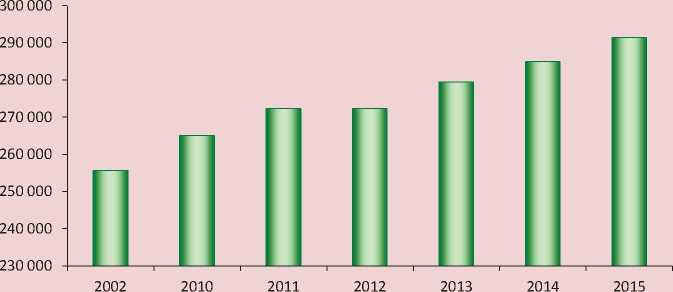

Сложившаяся структура дачных поселений способствует стабилизации численности населения района и сохранению заметной доли сельских жителей в нем (см. таблицу; рис. 3 ).

Влияние экономико-технологических факторов на подмосковную дачную субурбанизацию проявляется прежде всего через транспортную доступность загородного дома. Для обитателей дачных субурбий ближних пригородов стабильная доступность рабочих мест становится едва ли не главным аргументом при решении вопроса о возможности круглогодичного проживания, поскольку это позволяет работать в режиме маятниковой миграции. Важным становится развитие не просто транспорта, а современных видов транспорта общественного, способного сыграть роль, аналогичную роли железной дороги в конце XIX в. Сегодня это метро. Однако в плотнозаселенных районах с «мозаичным» дачным расселением метро может способствовать замещению их массовыми жилыми комплексами, как это и произошло в Люберецком районе. В Одинцовском районе строительство метро в обозримом будущем не предполагается, однако с 1998 г. обсуждается вопрос о ликвидации однорядной железнодорожной ветки Кунцево – Усово для строительства дублера Рублево-Успенского

Рисунок 3. Динамика численности населения Одинцовского района

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 г. .

шоссе, ведущего в самое пафосное предместье столицы. В Подмосковье уже известен пример полного демонтажа железных дорог в связи со строительством коттеджных поселков на бывших путях – в 2008 г. это произошло в Красногорском районе между станциями Нахабино и Павловская слобода.

Как видно из рис. 4 , структура современного дачного расселения Люберецкого района отражает его крайне высокий уровень урбанизированности – под дачными и садоводческими объединениями занято всего 0,13% площади района. Большинство садовых товариществ, имеющих организационно-правовую форму СНТ, располагается в северной части района в некотором отдалении от железной дороги, а традиционные дачные местности вдоль железной дороги

Рязанского направления значительно изменены сплошной многоэтажной застройкой. В стародачных поселках Томилино, Красково, Малаховка, образующих сплошную зону, уходящую дальше на юго-восток, в Раменский район, в настоящее время насчитывается лишь небольшое число СНТ и ДНТ, которые могут соседствовать как с многоэтажными домами, так и с промышленной застройкой. Система дачного расселения района, схожая в начале своего развития с классическими «железнодорожными» субурбиями и пережившая расцвет в довоенное время, в последующие годы была изменена вследствие роста Москвы: традиционные дачные местности стали городскими спальными районами. До настоящего времени лишь Красково сохранил официальный статус дачного поселка, но и

Рисунок 4. Структура дачного расселения Люберецкого района

он уже в значительной степени видоизменен многоэтажной жилой застройкой. Перспективной зоной для появления современных типов дачных поселений – КП – может считаться северная часть района, однако там этот процесс затруднен неблагоприятной экологической обстановкой.

Как видно из рис. 5, система дачного расселения Одинцовского района формируется из большого числа дачных поселений различного типа, которые широко представлены по всей территории. Вследствие этого возникают конфликты не только из-за растущей многоэтажной застройки на территории традиционных дачных местностей, но и из-за появления новых КП, нарушающих традиционный дачный уклад жизни. Перспективным процессом в системе дачного расселения района может стать появление новых относительно недорогих КП эконом-класса, которые в своем размещении, в отличие от более дорогих, четче ориентированы на транспортную доступность железной дороги Белорусского направления.

Проведенное исследование на примере ключевых районов ближайшего Подмосковья показывает, что дачное расселение столичной области представляет собой вариант российской субурбанизации, принци-пальное отличие которой от классического аналога состоит в сезонности пригородного жилья. Факторы дачной субурбанизации обусловливают неоднородность этого процесса, формирование разных типов дачных поселений и разных перспектив даже в районах с общими исходными характеристиками.

Рисунок 5. Структура дачного расселения Одинцовского района

Люберецкий и Одинцовский районы Московской области в этом смысле интересны тем, что оба они являются ближайшими пригородами столицы и в качестве импульса дачного развития имеют дореволюционное железнодорожное строительство. Однако в Люберецком районе доминирование экономико-технологических факторов, т.е. развитие промышленности и соответствующей транспортной инфраструктуры, привело к деградации дачного расселения и постепенному поглощению дачной местности городом. Система дачного расселения здесь, пережившая расцвет в довоенное время, начиная с 1960-х гг. постепенно угасает за счет включения дачных местностей в территорию Москвы и их массовой многоэтажной застройки. Прессинг со стороны столицы продолжается, чему способствует развитие современного скоростного транспорта, однако дачное расселение еще сохраняется в виде нескольких десятков локальных стародачных поселков, мозаично расположенных в северной части района, где не так велико влияние Москвы.

Доминантой системы дачного расселения Одинцовского района являются социально-экологические факторы, т.е. его уникальные природные условиях и рекреационная привлекательность. На обширной территории района расположено более полутысячи дачных поселений различного типа, среди которых хорошо заметны элитные КП, играющие «дачеобразующую» роль для окрестной дачной местности. В силу этого дачные поселения более низкого уровня испытывают давление не только со стороны многоэтажной городской застройки, но и в результате появления новых КП. В настоящее время в районе наблюдается довольно четкое зонирование КП, ДНТ И СНТ, что свидетельствует об их эволюции, но будущее дачного расселения здесь зависит от массовости и локализации коттеджного строительства.

В теоретическом аспекте данная работа может быть использована для анализа проблем пригородного расселения и субурбанизации в российских общественно-экономических условиях исходя из факторов дачного расселения.

Практическая значимость работы определяется ее двояким характером: эмпирическим и прикладным. Эмпирический аспект связан с идентификацией конкретных факторов, детерминирующих дачную субурбанизацию в России на примере Московского региона. В прикладном аспекте работа может быть использована для разработки алгоритма модели универсального характера для моделирования развития произвольных пригородных территорий.

Список литературы Специфика дачной субурбанизации в России на примере Московского региона

- Аксельрод, К.И. Подмосковная дача в советской культуре (на примере поселков творческой и научно-технической интеллигенции)/К.И. Аксельрод: дис.. канд. архитектуры. -М.: НИИТАГ РААСН, 2002.

- Журенков, К. Дачный ренессанс /К. Журенков//Коммерсанть.ru. -Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2539155

- Летягин, Л.Н. Усадебный металандшафт России/Л.Н. Летягин//Русская усадьба. -2003. -№10. -С. 9-18.

- Махрова, А.Г. Особенности стадиального развития Московской агломерации//Вестник МГУ. Сер. 5 География. -2014. -№4. -C. 10-16.

- Нефедова, Т.Г. Российские дачи в разном масштабе пространства и времени /Т.Г. Нефедова, А.Г. Махрова//Демоскоп Weekly. -2015. -№657-658. -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2015/0657/tema07.php

- Нефедова, Т.Г. Второе загородное жилье горожан в России и Украине: эволюция дач и тренды их современных изменений/Т.Г. Нефедова, И.Г. Савчук//Известия РАН. Сер. Географическая. -2014. -№4. -C. 39-49.

- Русанов, А.В. Эволюция дачного расселения Подмосковья как элемент российской субурбанизации//Проблемы региональной экологии. -2014. -№6. -C. 127-134.

- Трейвиш, А.И. Дачная мобильность, дачный менталитет и дачеведение /А.И. Трейвиш//Демоскоп Weekly. -2015. -№655-656. -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2015/0655/tema07.php

- Топорина, В.А. Типология дворянских усадебно-парковых комплексов центральной России по размещению в ландшафте/В.А. Топорина//Экология урбанизированных территорий. -2011. -№1. -C. 60-65.

- Саянов, А.А. Концепция ландшафтно-экологического проектирования коттеджных поселков//Экология урбанизированных территорий. -2013. -№4. -C. 65-69.

- Шаповалов, С.С. Типологическое разнообразие дачных поселений как фактор формирования пригородной зоны /С.С. Шаповалов//Архитектура и современные информационные технологии: Международный электронный научно-образовательный журнал. -2010. -№3(12). -Режим доступа: http://www.marhi.ru/AMIT/2010/3kvart10/shestopalov/abstract1.php

- Ebner, M.H. Creating Chicago’s North Shore. A Suburban History. Chicago-L./M.H. Ebner. -1988. -368 p.

- Gerold, J. Kleingärten zur Armutsminderung -Schrebergärten in Cagayan de Oro/J. Gerold, A.W. Drescher, R. Holmer//Südostasien. -2005. -№21(4) -S. 76-77.

- Hiltunen, Mervi Johanna, Rehunen, Antti. Second home mobility in Finland: Patterns, practices and relations of leisure oriented mobile lifestyle/M. Hiltunen, J. Rehunen, Antti//Fennia 192. -2014. -№1. -P. 1-22.

- Lovell, S. Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000. Cornell University Press. -2003. -275 р.

- Więcław-Michniewska J., Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP UJ, Kraków, 2006.

- Из истории административно-территориального деления Москвы//Сайт Главного архивного управления г. Москвы. -Режим доступа: http://mosarchiv.mos.ru/uslugi/spravochniki_po_fondam/Putevoditel-1/prilozhenie.htm

- Карта экологической обстановки районов Подмосковья . Режим доступа: http://www.zemer.ru/ekologiya-podmoskovya.php

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям//Сайт Федеральной службы государственной статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce

- Экология Москвы и Подмосковья . -Режим доступа: http://www.ecoanaliz.ru/cat-ecomoscow.html

- Информационный портал «Северный дачник» . -Режим доступа: http://sotok.net/