Специфика дифференцирования силовых и временных параметров у квалифицированных тяжелоатлетов

Автор: Бугаец Я.Е., Малука М.В., Гронская А.С., Исаенко Т.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Значительная мощность выполняемых упражнений тяжелоатлетами сопряжена с эффективностью решения скоростно-силовых задач, которые зависят от особенности проявления силовой и временной точности движений. Регуляторные реакции связаны с уровнем развития координационных способностей спортсмена и с его половой принадлежностью. Субъективные ощущения восприятия силовых и временных параметров, лежащих в основе управления движениями тяжелоатлетов, являются индикатором напряженности функционирования организма спортсмена, позволяют контролировать эффективность тренировочного процесса. Недостаточная изученность показателей координационной способности в мужской и женской тяжелой атлетике определила актуальность данного исследования. Целью работы явилось исследование субъективных механизмов восприятия тяжелоатлетами силовых и временных параметров с учетом гендерных различий. Методы. Исследовали 20 квалифицированных тяжелоатлетов мужского и женского пола. Способность спортсменов к восприятию и воспроизведению заданных величин мышечных усилий определяли методом динамометрии. Производили расчет и характер реализации ошибок относительно заданных силовых параметров. Способность к оценке реализации «индивидуальной секунды» исследовали с помощью миорефлексометра. Вычисляли относительную ошибку и характер воспроизведения времени. Статистический анализ проводили с помощью критерия Стьюдента для несвязанных выборок с использованием программы Statistica 10. Результаты. Проведенные исследования точности восприятия силовых параметров обнаружили меньшее количество ошибок, возникающих при воспроизведении небольших силовых нагрузок, и более низкую способность к дифференцированию временных параметров у тяжелоатлеток. Мужчины имели лучшую способность к дифференцированию усилий при реализации больших весов и более точное воспроизведение отрезков времени с меньшим количеством ошибок при его дифференцировке. Заключение. Тяжелоатлеты обнаружили определенное умение правильно и точно распределять силовые возможности. Достаточная степень проявления мышечного чувства и пластичности корковых нервных процессов характеризовали эффективность образования координационных связей. Оценка временных интервалов, которая является результатом интегративной деятельности мозга, выявила наиболее близкий к астрономической секунде индивидуальный временной интервал у тяжелоатлетов, что обусловлено необходимостью точной реализации движения в определенный момент времени.

Дифференцирование силовых и временных параметров, квалифицированные тяжелоатлеты, половые различия

Короткий адрес: https://sciup.org/142236424

IDR: 142236424 | УДК: 796.88+796.015.2 | DOI: 10.53742/1999-6799/3_2022_29_33

Текст научной статьи Специфика дифференцирования силовых и временных параметров у квалифицированных тяжелоатлетов

Актуальность. Совершенствование координационных способностей является перспективным направлением для достижения успехов в спортивной деятельности. Кратковременные усилия в тяжелой атлетике, сопровождающиеся значительной мощностью, зависят от эффективности решения скоростно-силовых задач, рациональной организации взаимодействия сил, сопровождающих одновременные и последовательные движения, обеспечения устойчивости реализации технических действий [7, С. 55]. Высокий уровень квалификации тяжелоатлета сопряжен со значительными нагрузками, превышающими физиологические возможности организма. В результате наблюдается развивающееся утомление, расстройство координационных механизмов и, как следствие, нарушение техники выполнения двигательных действий [5, с. 32].

В литературе, в основном, представлены исследования по оптимизации воздействия силовых нагрузок у мужчин-тяжелоатлетов, тогда как соответствующая информация у женщин, занимающихся данным видом спорта, малочисленна, а половым различиям в отношении координационных способностей, их физиологическим механизмам не уделяется достаточного внимания [1, с. 14; 6, с. 78; 8, с. 234]. Занятия тяжелоатлетическим спортом накладывают определённый отпечаток на развитие двигательного анализатора, способности к дифференцированию мышечных усилий, особенности пространственной, силовой и временной точности движений. Регуляторные реакции, осуществляемые за счет внешних и внутренних сил, зависят от уровня развития координационных способностей спортсмена [2, с. 169]. Возможности тяжелоатлетов развивать и совершенствовать восприятие и самооценку основных параметров спортивной деятельности определяют уровень подготовки мастеров высокого класса.

В связи с этим, представляет интерес восприятие тяжелоатлетами силовых и временных параметров с учетом половых различий, что определило цель нашего исследования.

Методы. До начала тренировочного занятия исследовали 20 квалифицированных тяжелоатлетов 24±5 лет (10 мужчин и 10 женщин) разных весовых категорий, занимающихся в г. Краснодаре. Способность спор- тсменов к восприятию и воспроизведению заданных величин мышечных усилий исследовали методами кистевой и становой динамометрии. Определяли абсолютные и относительные показатели мышечной силы рук и спины, которые принимали за эталон. Далее спортсмены осуществляли нажатия рычага динамометра с силой 25%, 50% и 75% от максимальной. Производили расчет и характер реализации ошибок относительно заданных параметров с учетом положительного и отрицательного знака [4, с. 37].

Для исследования способности тяжелоатлетов оценивать и воспроизводить определенную величину отрезка времени по субъективно отмеренному интервалу 1 с использовали портативный миорефлексометр. После подачи сигнала испытуемый трижды по памяти воспроизводил временной промежуток, останавливая секундомер. Рассчитывали средний показатель, сравнивали с эталонным, вычисляли относительную ошибку и характер воспроизведения времени [4, с. 37].

Сравнение групп по количественным признакам проводили с использованием t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Наблюдаемые различия считались статистически значимыми при Р<0,05 (Statistica 10).

Результаты. В результате проведенных исследований было обнаружено, что средние абсолютные показатели силы мышц кисти у тяжелоатлетов мужского пола составили 81,4±1,5 кг, что было существенно больше, по сравнению с женщинами (38,7±1,2 кг) (р<0,05). При воспроизведении индивидуальных усилий, после расчета от максимальных, наибольшие ошибки самооценки были обнаружены у мужчин при реализации 25% усилия от «эталона» (р<0,05) (таблица 1).

С возрастанием заданных для реализации силовых величин ошибка самооценки снижалась. Обнаруженные значения 50% усилия в группах исследуемых не имели статистически значимых отличий (р > 0,05), тогда как размер ошибки 75% от максимальной силы у мужчин значительно был меньше, по сравнению с данными в группе женщин (р<0,05).

Учитывая, что наиболее информативными показателями ошибки восприятия мышечного усилия являются значения, отнесенные к массе спортсмена, рассчитали соответствующую координационную эффективность в обеих группах тяжелоатлетов. Коэффициент относительной силы у мужчин составил 96,6±2,0%, у женщин – 66,4±1,0%.

Исследование средних ошибок воспроизведения относительной силы мышц кисти заданной величины не имело отличий между мужчинами и женщинами в воспроизведении 25% усилия (р > 0,05). При реализации усилий 50% и 75% от максимальных параметров статистически значимые отличия обнаруживались в группе тяжелоатлеток (р<0,05), которые допускали больше неточностей (таблица 1).

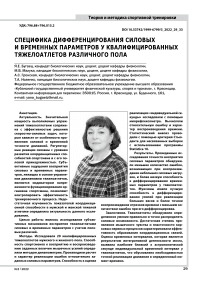

Распределение положительных и отрицательных величин ошибок заданных силовых параметров мышц кисти отражало переоценку и недооценку воспроизведения (рисунок 1).

Таблица 1

Средние величины ошибки восприятия силы мышц кисти в % к заданным параметрам у тяжелоатлетов (M±σ)

|

Тяжелоатлеты |

Заданные величины мышечной силы |

|||||

|

абсолютной |

относительной |

|||||

|

25% |

50% |

75% |

25% |

50% |

75% |

|

|

Мужчины (n=10) |

28,5±3,6 |

18,9±4,6 |

3,8±0,4 |

0,33±0,04 |

0,23±0,05 |

0,05±0,01 |

|

Женщины (n=10) |

15,8±2,5 |

19,9±5,3 |

17,2±2,3 |

0,28±0,05 |

0,44±0,05 |

0,30±0,04 |

|

р |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

*50 О 50

Рисунок 1. Распределение % ошибок восприятия силы мышц кисти у тяжелоатлетов с учетом знака оценки

Реализация 25% усилия у всех мужчин проявлялась с завышением оценки силовых возможностей мышц кисти, тогда как у женщин положительных результатов было меньше (70%), у 30% обнаруживались отрицательные значения. Выполнение 50% усилия также у мужчин характеризовалось преобладанием знака «+» в 90% случаев. Женщины проявляли равные возможности перевыполнения и недовыполнения силы на данном этапе эксперимента. Такая картина сохранялась у тяжелоатлетов при реализации 75% усилия, тогда как в группе тяжелоатлеток недооценка выполняемых параметров наблюдалась в 40% случаев.

Средние абсолютные значения становой силы у мужчин составили 185,0±3,6 кг, что было достоверно больше, чем у женщин (88,0±2,7 кг). Анализ полученных результатов восприятия силы мышц спины к заданным параметрам (25%, 50% и 75% мышечного усилия) у тя- желоатлетов обнаружил закономерности, идентичные распределению ошибок самооценки при реализации кистевой силы (таблица 2).

Коэффициент относительной становой силы у тяжелоатлетов составил 219,2±2,6%, у тяжелоатлеток – 151,1±2,4%. Учет показателей веса мужчин тяжелоатлетов выявил постепенное снижение значений ошибок самооценки при выполнении данных силовых нагрузок. У спортсменок проявлялась противоположная картина. Увеличение процента заданной силовой величины сопровождалось повышением количества неточностей (таблица 2).

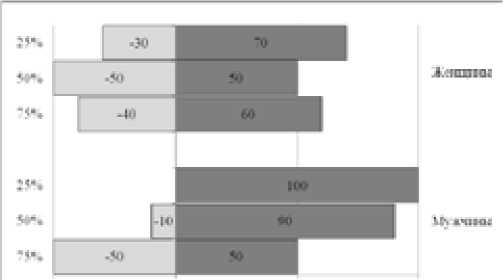

Распределение положительных и отрицательных показателей при реализации параметров становой тяги показало, что у мужчин при выполнении 25% усилия наблюдались равные возможности самооценки (рисунок 2).

Таблица 2

Средние величины ошибки восприятия силы мышц спины в % к заданным параметрам у тяжелоатлетов (M±σ)

|

Тяжелоатлеты |

Заданные величины мышечной силы |

|||||

|

абсолютной |

относительной |

|||||

|

25% |

50% |

75% |

25% |

50% |

75% |

|

|

Мужчины (n=10) |

11,4±3,8 |

10,6±2,5 |

2,6±0,6 |

0,13±0,04 |

0,13±0,03 |

0,03±0,01 |

|

Женщины (n=10) |

8,5±2,2 |

17,3±2,4 |

15,5±3,6 |

0,15±0,04 |

0,30±0,04 |

0,27±0,06 |

|

р |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Рисунок 2. Распределение % ошибок восприятия силы мышц спины у тяжелоатлетов с учетом знака оценки

Однако воспроизведение 50% от максимальной силы в большинстве случаев характеризовалось переоценкой ощущений (80%). Незначительно менялась картина при реализации 75% усилия. Постоянство распределения положительных и отрицательных показателей самооценки становых возможностей наблюдалось у женщин во всех исследуемых случаях: в 40% знак «-», в 60% – знак «+» (рисунок 2).

Управление движениями связано с объективностью восприятия и качественной оценкой получаемой внешней информации. Координационные возможности тяжелоатлета во многом зависят от объективного восприятия и адекватной оценки афферентации, что обеспечивает эффективность эфферентации. Чувство времени включает значительное число ощущений, которые сигнализируют о последовательности и продолжительности выполняемой работы.

В связи с этим, следующим этапом исследования явилось изучение воспроизведения тяжелоатлетами временных отрезков 1с. Средние значения «индивидуальной секунды» у мужчин составили 926,10±17,24 мс. Несмотря на то, что визуально у женщин данный показатель был меньше (845,50±37,68 мс), статистически значимых различий в группах не наблюдалось (р>0,05). Однако при воспроизведении заданной величины временного отрезка количество ошибок у мужчин было существенно меньше и в среднем составило 8,2±1,5%, у женщин – 21,2±4,9% (р<0,05).

Распределение положительных и отрицательных величин, отражающих степень оценки воспроизведения временного интервала, показало проявление недооценки «индивидуальной секунды» у всех мужчин тяжелоатлетов. У тяжелоатлеток в 20% случаев наблюдалась ее переоценка.

Заключение. Таким образом, исследование точности восприятия силовых параметров у женщин обнаружило меньшее количество ошибок, возникающих при воспроизведении небольших силовых нагрузок. Мужчины значительно повышают способность к дифференцированию усилий при реализации больших весов. Проведенные исследования «индивидуальной секунды» обнаружили меньшие способности к дифференцированию временных параметров у тяжелоатлеток. Представители мужского пола отличаются более точным воспроизведением отрезков времени и меньшим количеством ошибок при его дифференцировке, что согласуется с некоторыми литературными данными [4, с. 102].

В целом, можно отметить высокий уровень мастерства у всех представителей данного вида спорта, умение правильно и точно распределять силовые возможности. Достаточная степень проявления мышечного чувства и пластичности корковых нервных процессов определяют эффективность образования координационных связей и степень перехода от одних установок реакций к другим. Чувство времени определяется зна- чительным количеством ощущений, взаимодействием многих анализаторных систем, которые сигнализируют о продолжительности, последовательности и скорости возникновения нервных процессов, реагирующих на внешние и внутренние воздействия. Поэтому оценка временных интервалов является результатом интегративной деятельности мозга. Наиболее близкий к астрономической секунде индивидуальный временной интервал у тяжелоатлетов обусловлен необходимостью точной реализации движения в определенный момент времени, определяется уравновешенностью процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе [3, с. 37].

Деятельность тяжелоатлета в значительной степени связана с субъективными ощущениями, восприятием и тонкой дифференцировкой силовых и временных параметров, лежащих в основе управления движениями. Данные количественные характеристики являются своеобразным индикатором напряженности функционирования организма спортсмена, исследование которых позволяет контролировать эффективность тренировочного процесса.

Список литературы Специфика дифференцирования силовых и временных параметров у квалифицированных тяжелоатлетов

- Альбшлави М. М. Гендерные особенности техники соревновательных упражнений в тяжелой атлетике [Текст] / М.М. Альбшлави, Е.В. Бурцева, В.А. Бурцев // Наука и спорт: современные тенденции. - 2020. - Т. 8, № 2. - С. 14-20.

- Карпеев А.Г. Критерии оценки двигательной координации спортивных действий [Текст] / А.Г. Карпеев // Вестник Томского государственного университета. -2008. - № 312. - С. 169-173.

- Корягина Ю.В. Особенности временных характеристик движений у занимающихся различными видами спорта [Текст] / Ю.В. Корягина, В.В. Вернер // Теория и практика физической культуры. - № 12. - 2004. -С. 37-38.

- Солопов И.Н. Специфические восприятия при спортивной деятельности [Текст] / И.Н. Солопов. - Волгоград:ФГОУВПО "ВГАФК", 2007. - 184 с.

- Черногоров Д.Н. Исследования функции равновесия у тяжелоатлетов различной квалификации в практике тренировочного мезоцикла [Текст] / Д.Н. Черногоров, Ю.А. Матвеев, Ю.Л. Тушер // Педагогические науки. - 2015. - №3 (12). - С. 32-35.

- Черногоров Д.Н. Способность к сохранению функции равновесия тяжелоатлетов различной квалификации [Текст] / Д.Н. Черногоров, В.С. Беляев, Ю.А. Матвеев, Ю.Л. Тушер, А.А. Беззубов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. - 2016. -Т. 1, № 1. - С. 78-83.

- Lloyd Rh. Long-Term Athletic Development and Its Application to Youth Weightlifting [Текст] / Rh. Lloyd, J. Oliver, R. W. Meyers, J. Moody // Strength and Conditioning Journal. - 2012. - V. 34(4), N 1. - Р. 55-66.

- Pfister G. Women in sport - gender relations and future perspectives [Текст] / G. Pfister // Sport in Society. -2010. - V. 13, N. 2. - P. 234-248.