Специфика интерактивных и аффективных стратегий в обучении диалогическому дискурсу на иностранном языке (немецкий язык, языковой вуз)

Автор: Беспалова С.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Методика преподавания иностранных языков

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14719039

IDR: 14719039

Текст статьи Специфика интерактивных и аффективных стратегий в обучении диалогическому дискурсу на иностранном языке (немецкий язык, языковой вуз)

Понятие стратегии входит в инструментарий лингвистики и лингводидактики относительно недавно и определяется по-разному, в зависимости от целей и парадигмы исследования. В лингводидактике употребительно определение стратегии как осознанного плана решения проблемы для достижения определенной коммуникативной цели и «способа достижения цели, как в процессе обучения, так и для решения проблемы» [9, с. 34].

В отношении типологии коммуникативных стратегий на сегодняшний день исследователи не имеют единого мнения. В лингвистике выделяют, например, социокультурные, риторические, стилистические, грамматические и дискурсивные стратегии [1, с. 143]. В содержании обучения диалогическому дискурсу мы предлагаем выделять интерактивные и аффективные стратегии обучения, поскольку они и демонстрируют природу самого типа h^uuat-a ггыАТлт^а R «»н.< wa ап AnurbLiva тяъга- го рода стратегий?

Интерактивные стратегии. Современные исследователи выделяют в содержании коммуникативной компетенции интерактивную компоненту компетенции, которая определяет взаимодействие коммуникантов, организацию совместных действий, координацию совершаемых собеседниками «ходов» в разговоре [4, с. 277]. Организация и координация совместных действий, совершаемых собеседниками, является важной структурной составляющей диалогического дискурса и взаимодействия коммуникантов. Передавая ходы друг другу, коммуниканты достигают желаемого эффекта в общении, что составляет интерактивный аспект коммуникации.

Диалог — это результат совместной деятельности участников дискурса. Структура общения подтверждает, что говорящие сменяются, т. е. выступают то в роли говорящего, то в роли слушающего, и таким образом осуще ствляют передачу речевой инициативы друг другу.

Интерактивное знание представляет собой информацию о правилах и нормах ведения дискурса, его организации, о выборе наиболее эффективных способов достижения целей коммуникации, т. е. перлокутивного эффекта. Эффективность общения предполагает совместную деятельность партнеров в равной степени, которая осуществляется благодаря одинаковому и равноценному вкладу ее участников в процессе коммуникации. Течение разговора, как и любой тип культурного поведения, соотносится и определяется некоторыми универсальными приемами, правилами и стереотипами, определяющими и составляющими линию поведения партнеров по общению, тактику и структуру общения.

Интерактивные стратегии предусматривают характерные способы включения в разго- ТЗАП ПРПРУПЦТЯ Ы ПОПРПаии ПУПРППЫ ынытшяты-Л-Г V^#, Л IX^jJ ЖлЛЬЛЛЛ 1 К Л Ж Д Ж Хл j-f Хл-^ХЖ 111 jL#" X» Л Чл l-V и г ж ж л ж л ж л ж_^ж жы л жж вы и т. д. Они задают и определяют траекторию ведения разговора. Незнание и игнорирование правил и конвенций принципа интерактивности ведет к неудачам в общении и неправильной интерпретации намерений говорящего и слушающего. Чтобы избежать подобных сбоев, следует придерживаться принципов речевого общения.

Таким образом, коммуниканты реализуют свои намерения в дискурсе при помощи интерактивных стратегий. Интерактивные стратегии служат для установления контакта в разных социальных контекстах, обмена информацией, построения отношений между партнерами по общению, связанными единством предмета речевой деятельности.

Мысль о том, что речевое общение можно описать в терминах правил, подчеркивается рядом ученых (В. В. Богданов, Дж. Серль, Дж. Остин). Одним из важнейших принципов, регулирующих речевую деятельность ком- муникантов, является принцип Кооперации Г. П. Грайса, который исходит из предположения, что каждый участник коммуникации, стремящийся к достижению конечных целей общения, должен строить свое высказывание так, чтобы способствовать движению диалога в нужном направлении. «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно прицятая цель этого диалога» [3, с. 222]. Теория Г. Грайса представляется нам приемлемой с той точки зрения, что в ней находят отражение прагматические правила межличностного взаимодействия. Поэтому, обучая интерактивным стратегиям общения, следует обратить внимание на выдвинутый в ней принцип общения, который реализуется в четырех максимах:

-

а) максима количества: «твое высказывание должно содержать не меньше и не больше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)»;

-

б) максима качества: «не говори того, что ты считаешь ложным или для чего у тебя нет достаточных оснований»;

-

в) максима отношения: «не отклоняйся от темы»;

-

г) максима способа: «выражайся ясно», «избегай непонятных выражений, неоднозначности», «будь краток, организован».

Отталкиваясь от идей Г. П. Грайса, Дж. Лич предлагает стройную систему прагматических правил, расширяя их, и называет свои принципы принципом Вежливости, основанном на шести постулатах: такте, великодушии, скромности, согласии и симпатии [8].

Из вышеизложенного следует, что в процессе обучения диалогическому дискурсу необходимо обращать внимание обучающихся на правила и принципы ведения общения, способствовать формированию действий как в роли говорящего, так и в роли слушающего, т. е. соблюдать интерактивный принцип. В этой связи ученые выделяют общие стратегии коммуникантов (в роли говорящего и в роли слушающего), к которым относятся:

-

— анализ ситуации общения (место, время, собеседник, цель контакта);

-

— принятие решения о программе речевого и неречевого поведения, направленного на осуществление коммуникативной цели с учетом ситуации общения и статуса партнера, т. е. разработка стратегии общения;

-

— осознание коммуникативной цели партнера путем анализа ситуации общения речевого и неречевого поведения партнера и определение линии воздействия на него в I собственных интересах;

-

— определение общей тактики общения, т. е. серии конкретных речевых и неречевых действий, направленных на осуществление комплекса коммуникативных намерений, в том числе и таких, которые способствуют созданию благоприятной атмосферы общения;

-

— изменение/перестройка общей линии речевого и неречевого поведения с учетом поведения партнера или сохранение линии поведения;

-

— выработка совместной коммуникативной деятельности, удовлетворяющей обоих партнеров [7, с. 95].

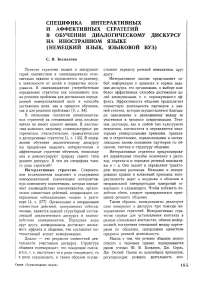

Вся система обучения, начиная с презентации акта общения и заканчивая этапом свободного общения обучаемых в конкретной ситуации, должна принимать во внимание деятельность и говорящего, и слушающего и -быть направлена на формирование у обучаю- | щихся интерактивных стратегий, которые реа- : лизуются через соответствующие действия (табл. 1).

Аффективные стратегии. В качестве следующего типа стратегий обучения в структуре коммуникативно-прагматической модели нам представляется целесообразным выделить i стратегии, связанные с невербальной, а именно j с эмоциональной стороной общения. Прежде всего это обусловлено тем фактом, что дискурс, рассматриваемый в настоящем исследовании, обладает экстралингвистическими характерно- ' тиками, включающими и выражение эмоцио- ; нальности. Процесс общения состоит из вербальных и невербальных компонентов. В процессе коммуникации человек пользуется всей системой средств, как речевых, так и нерече- ; вых. Установлено, что роль неречевого канала коммуникации весьма велика, и порядка i 60—80 % информации передается невербальным языком.

Каждая культура имеет в наличии соб- : ственный набор систематизированных паралингвистических средств, связанный с вер- ; бальным воплощением. «Отношение между вербальными и невербальными элементами общения — это не однонаправленная зависи- • мость, а взаимодействие» [5, с. 485]. Эмоцио-

ТаблицаТ

Реализация интерактивных стратегий

|

Стратегии |

Действия |

|

Определение коммуникативного портрета партнера по общению |

Определять коммуникативный портрет партнера/ов по общению (возраст/пол/ статус/ранг/степень знакомства) Устанавливать речевые контакты с собеседником посредством речевых формул приветствия, представления, выражения благодарности, прощания и т. д. |

|

: Определение социокультурного фона ситуации |

Использовать речевой этикет и коммуникативную тактику общения в зависимости от условий и социокультурного фона ситуации |

|

Последовательная смена перспективы ролей участников дискурса (говорящий— слушающий) |

Подхватывать и дополнять мысль партнера; активно реагировать на реплики партнера по общению; перехватывать речевую инициативу в случае сбоя в общении В случае неполного понимания использовать вопрос, переспрос, уточнение |

|

Структурно-семантическая антиципация и выстраивание речевой стратегии дискурса |

Прогнозировать коммуникативные ходы и выстраивать предположительную стратегию ведения того или иного типа дискурса |

|

Речевая мобильность при смене коммуникативных условий дискурса или его типа |

Варьировать речевое и неречевое поведение в изменяющихся условиях иноязычного общения / при необходимости изменять самому стратегию речевого поведения, используя языковые средства, адекватные ситуации Осуществлять коммуникативную коррекцию неадекватного речевого поведения, находить выход из затруднительных речевых конфликтов, преодолевать их, проявляя вежливость и такт |

|

Учет характера межличностных отношений коммуникантов и выбор языковых средств, соответствующих ситуации общения |

Определять социальные роли и характер взаимоотношений коммуникантов и в соответствии с этим осуществлять выбор языковых средств |

|

Соблюдение необходимой дистанции в общении |

Соблюдать необходимую дистанцию с собеседником, проявляя вежливость и такт |

Таблица 2

Реализация аффективных стратегий

Обучение дискурсу должно осуществляться с позиции параллельного изучения вербальных и сопровождающих их невербальных средств коммуникации, которые являются, безусловно, «индикаторами разнообразных эмоциональных состояний» [2, с. 13].

Аффективные стратегии можно представить как разновидность действий, направлен ных на регуляцию не только собственных эмоций, но и на определение «эмоциональной настроенности» собеседника, его стимуляцию на общение, на создание благоприятной атмосферы, положительного настроя, снижение взволнованности, подбадривание и т. д. (табл. 2).

Необходимость введения аффективных стратегий и действий в содержание коммуникативно-прагматической модели и в целом в процесс обучения иностранному языку продиктована прежде всего невозможностью искусственной изоляции эмотивного аспекта от речи без лишения естественного звучания и утраты доли ее информативности. Названные стратегии, на наш взгляд, применяются для приближения речи обучающегося к речи носителя языка и развития действий языковой реализации эмоций в дискурсе.

Таким образом, интерактивные и аффективные стратегии обучения способствуют комплексному формированию коммуникативно-прагматической компетенции и овладению диалогическим дискурсом. Целью интерактивных стратегий является установление контакта коммуникантов, умение выступать в роли говорящего (адресанта) и слушающе го (адресата), соблюдая правила и нормы ведения дискурса. Данный вид стратегий определяет характер межличностных отношений коммуникантов. Для обучения эмоциональным аспектам дискурса необходимы аффективные стратегии, выступающие регулятором поведения участников дискурса. Эмоции дополняют лингвистические средства общения, определяют и усиливают силу общения, во многом определяя его результат.

Список литературы Специфика интерактивных и аффективных стратегий в обучении диалогическому дискурсу на иностранном языке (немецкий язык, языковой вуз)

- Астафурова Т. Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессионально-значимых ситуациях межкультурного общения: дис.. канд. пед. наук. М., 1997. 324 с.

- Баженова Н. Г. Методика обучения невербальным средствам общения в курсе французского языка: дис.. канд. пед. наук. М., 2000. 182 с.

- Грайс Г. П. Логика и речевое общение//Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып. 16. С. 217-230.

- Павлова Н. Д. Коммуникативная функция речи: интенциональная и интерактивная составляющие: дис.. докт. психол. наук. М., 2000. 295 с.

- Рубинштейн С. JI. Основы общей психологии. М.: Наука, 1989. Т. 1. 485 с.

- Селяев А. В. Сопоставительный анализ лингвистических средств выражения положительных эмоций в британском и американском вариантах английского языка: дис.. канд. филол. наук. Нижний Новгород, 1995. 211 с.

- Тихомирова Е. В. Контроль владения диалогической формой устного официального общения (франц. яз, неяз. вуз): дис.. канд. пед. наук. М., 1999. 258 с.

- Leech J. The Principles of Pragmatics. L.; N. Y.,1983. 250 p.

- Lutjeharms M. Learning strategies. Report on Workshop. Tampere, Finland, 1991. 34 p.