Специфика изготовления образцов из смолы горячего отверждения для возможного использования в условиях открытого космоса

Автор: Ксения Александровна Мохирева, Константин Юрьевич Кузнецов, Ирина Викторовна Осоргина

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Развертываемые надувные конструкции – это новый виток развития в производстве комплектующих элементов (отсеки и модули, системы связи и электроснабжения) для космических аппаратов. Несмотря на все многообразие предложенных инженерных подходов и решений, наиболее перспективной идеей является развертывание в космосе многослойных надувных конструкций на основе композиционного материала (препрега). Препрег представляет собой волокнистый армирующий наполнитель, пропитанный смолой (связующим), которая отверждается в условиях открытого космоса. Это позволяет создавать в космосе легкие и прочные конструкции различных форм. Целью работ, ведущихся в этом направлении, было найти отечественный материал в качестве связующего, который может отвечать ряду необходимых требований. Наиболее важными из них являются высокая температура отверждения материала, низкое газовыделение при отверждении и большой срок хранения в неотвержденном состоянии. В работе предлагается использование специальной смолы ВСТ-1208, отвечающей указанным требованиям, для изготовления препрегов. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) проведен анализ проходящих при отверждении реакций. Ввиду невозможности проведения экспериментов в реальных условиях, требовалось определить оптимальный режим производства образцов из предлагаемой смолы в земных условиях. Для этого необходимо смоделировать и проанализировать процесс нагрева образцов в вакуумном термошкафу. Рассматривались ситуации, когда образец находится в экспериментальных условиях – в вакуумном термошкафу на теплопроводящей подложке, и в условиях, приближенных к космическому пространству, – в вакуумном термошкафу без теплопроводящей подложки (например, на теплоизолирующей подложке). После анализа полученных данных подтвердилась возможность использования данного материала при определенных температурных режимах.

Цианат-эфироное связующее, горячее отверждение, дифференциальная сканирующая калориметрия, численное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147247350

IDR: 147247350 | УДК: 536 | DOI: 10.17072/1993-0550-2025-1-67-78

Текст научной статьи Специфика изготовления образцов из смолы горячего отверждения для возможного использования в условиях открытого космоса

Эта работа © 2025 Мохирева К.А., Кузнецов К.Ю., Осоргина И.В. распространяется под лицензией CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

Перспективным направлением в освоении космоса является использование космических аппаратов, в которых важную роль играют надувные элементы конструкций. Их использование дает важные преимущества перед металлическими элементами конструкций. Они имеют меньшую массу, более высокий коэффициент упаковки, более надежны в процессе перевода из транспортного в рабочее состояние, не ломаются при перегрузках во время вывода космического аппарата на орбиту. Первые исследования по созданию надувных космических конструкций велись еще в конце 1950-х гг. XX века, а в 1960-х гг. уже активно применялись в космосе (американский спутник Echo1 и шлюзовая камера "Волга" для корабля "Восход") [1]. Данные разработки представляли собой оболочки из "мягких" материалов, приобретающих жесткость под давлением, таким образом, устранялись деформации изгиба. Сейчас надувные элементы в космических аппаратах применяют в качестве жилых модулей (модуль BEAM на МКС), рефлекторов (экспериментальный надувной рефлектор на орбите фирмы L’Garde), пневматических тормозных устройств (устройство "Демонстратор-2Р" для спуска из космоса на Землю), солнечных батарей с несущим отверждаемым надувным каркасом (на космическом аппарате IRIS), надувного каркаса у рефлектора и другие. Но основная проблема заключается в продолжительности использования такой конструкции из-за отсутствия возможности поддерживать необходимое внутреннее давление на продолжительный период времени и из-за риска возникновения повреждений. Поэтому для решения ряда задач в условиях открытого космоса остается необходимым наличие жесткого каркаса или создание надувных элементов, которые становятся жесткими после развертывания с течением времени.

Для придания жесткости надувным конструкциям после их развертывания ученые используют различные методы [1, 2], учитывающие наличие протекающих в них химических, физических и механических процессов. На наш взгляд, наиболее перспективным является использование препрега – полуфабриката композиционного материала, состоящего из волокнистого наполнителя и неотвержденной смолы (связующего). Препрег представляет собой гибкие листы материала, который может стать жестким в результате температурного (горячее отверждение) или химического (холодное отверждение) воздействия. Процесс отверждения можно осуществить в космических условиях после разворачивания конструкции (практически любой формы) за счет солнечной радиации.

В научных работах под солнечной радиацией понимают электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. В частности, это излучение Солнцем света и тепла. Солнечной радиации подвергается дневная сторона поверхности Земли. В результате происходит ее нагревание. За счет излучения от Земли в космос происходит остывание. В результате поддерживается тепловое равновесие Земли, если рассматривать интервал времени, равный одному году. Поэтому перспективной кажется данная технология. Нужно изготовлять надувные элементы космических аппаратов из препрегов, которые будут отверждаться в космосе под действием высоких температур в результате нагрева от солнечного и земного излучения.

Несмотря на то, что в данной области активно ведутся исследования [2–7], очень важно выбрать отвечающий требуемым условиям материал в качестве отверждаемого связующего. Как было отмечено в статье [3], не любой препрег применим при создании космических объектов. Необходимо, чтобы материал обладал следующими характеристиками: 1) долгий срок хранения в неотвержденном состоянии; 2) незначительное газо-выделение при отверждении; 3) работоспособность в большом диапазоне температур и при наличии радиационного излучения; 4) высокие удельная прочность и жесткость, и ряд других требований [3, 5]. В результате наличия большого количества заданных критериев, круг поиска подходящих материалов существенно ограничен.

Кроме этого, ввиду невозможности достижения условий космоса в земных лабораториях исследования в значительной степени затруднены и занимают большое количество времени. Но, несмотря на все трудности, производство легких и прочных конструкций произвольных форм в условиях открытого космоса имеет колоссальную востребованность.

1. Свойства материала

В исследованиях рассматривалось связующее ВСТ-1208 производства российской компании ФГУП "ВИАМ", г. Москва. Неотвержденная смола ВСТ-1208 представляет собой однородный высоковязкий продукт на основе арилдицианата, модифицированного термопластом [8–10]. Матрица с полу-взаимопроникающими сетками на основе циановых эфиров и термопластичного полимера сочетает в себе достоинства термореактивных полимеров (термостойкость, газо-, хемо- и влагостойкость, устойчивость к воздействию ионизирующего излучения, высокая жесткость в отвержденном состоянии) и термопластов, которые позволяют улучшить трещиностойкость материала [8–11]. В результате полимерные матрицы на основе связующего ВСТ-1208 отличаются прочностью и пластичностью и имеют температуру стеклования T g до 230ºС [8]. Кроме того, данная смола обладает рядом необходимых характеристик:

– отверждение смолы происходит за счет сшивания полимерных цепей, что позволяет отказаться от применения растворителей. Так как смола находится в твердом состоянии при комнатной температуре, в ней почти нет подвижности молекул отвердителя. При нагревании смола плавится, подвижность молекул становится большой и начинается реакция отверждения;

– в результате отверждения выделение летучих продуктов составляет не более 3 %;

– может храниться в неотвержденном виде (при температуре –18±3°С) до 1 года (при комнатной температуре – до 3 месяцев).

2. Экспериментальные исследования

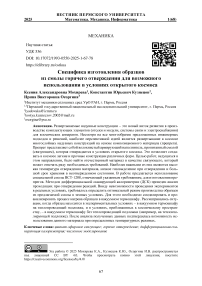

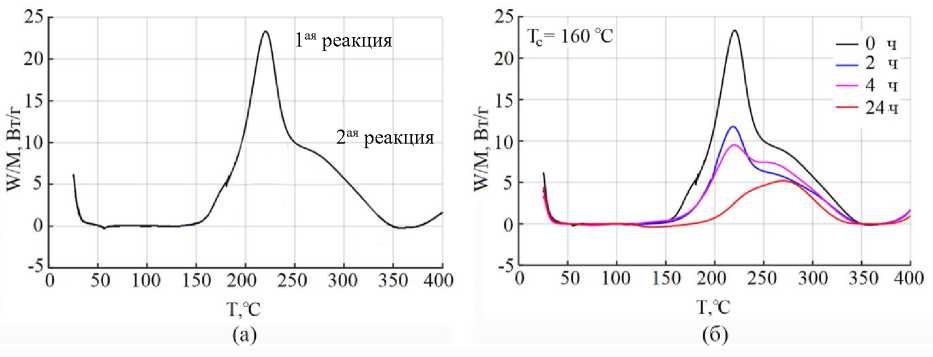

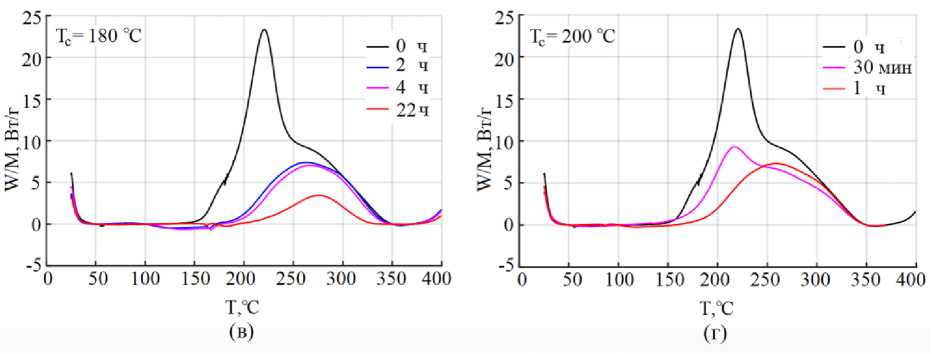

С помощью калориметра фирмы "Mettler-Toledo" были построены ДСК-кривые для связующего ВСТ-1208. Исследуемый материал хранился примерно восемь месяцев при температуре около 18ºС, прежде чем был подвергнут испытаниям. Такие условия наиболее реалистичны для соблюдения на космодроме до отправки материала в открытый космос. На рисунке 1 представлены кривые изменения теплового потока в зависимости от температуры при скорости нагрева 10°С/мин. На рисунке 1а видно проявление двух экзотермических тепловых эффектов, что говорит нам о протекании двух химических реакций при отверждении материала. В целях изучения особенностей отверждения проводилось термостатирование исходного материала при разных температурах T c перед проведением исследования с помощью ДСК. На графиках 1б, 1в, 1г представлены ДСК-кри-вые для связующего ВСТ-1208, проходящего термостатирование при температурах T c =160ºС, 180ºС и 200ºС в течение разных промежутков времени. В диапазоне рассматриваемых температур идет отверждение материала. Однако выбранные значения T с ниже температуры активной стадии второй химической реакции, а самое главное – ниже температуры стеклования T g материала. Согласно рис. 1, видно, что первая химическая реакция частично или полностью реализуется в материале во время термостатирования. При исследовании материала после термостатирования на калориметре видно, что химические реакции проходят с выделением меньшего количества тепла. Это значит, что материал, подвергнутый термостатированию, частично отвержден. Чем дольше будет идти термостатирование, тем больше вероятность, что материал будет полностью отвержден без необходимости последующего нагрева.

При взвешивании материала после его плавления при 80°С в силиконовой формочке и после термостатирования в течение 2–4 часов при температуре T c = 120°С или 160°С было замечено, что отсутствует выделение летучих веществ (от 0 до 0,1 %). Далее при взвешивании после отверждения при T c = 230°С потеря в массе была не более 3 %. Таким образом, в процессе отверждения без продолжительного термостатирования – быстрый прогрев – потеря в массе выше, но не существенна. При частичном отверждении материала во время термостатирования тормозится подвижность молекул реакционной смеси. Смола после плавления переходит в твердое состояние во время реакции отверждения при заданной температуре термостатирования. В результате замедляются массообменные процессы. Меняется условие совместимости среды с молекулами, выделяемыми в ходе реакции. Газ перестает выходить из связующего.

Согласно полученным данным, выдвигалось предположение о целесообразности ограничения максимальной температуры изготовления образцов. Для этого необходимо проводить отверждение материала с помощью длительного термостатирования в диапазоне предложенных температур. В космосе это будет происходить естественным образом за счет инсоляции, на Земле – в вакуумном термошкафу. Отверждение в области предложенных температур позволит приобрести материалу лучшие механические свойства. Иначе в условиях нагрева, превышающих температуру стеклования T g , произойдет размягчение связующего, и это может привести к значительным деформациям формы конструкции.

Рис. 1. Кривые ДСК для полимера ВСТ-1208: а) без предварительного термостатирования; с термостатированием при температурах б) 160°С, в) 180°С и г) 200°С

В результате, в последующих расчетах было интересно рассмотреть следующие температурные режимы – 120ºС, 150ºС и 180ºС – и сделать численную оценку по особенностям нагрева материала для выбранных условий термостатирования. Кроме того, данные расчеты позволят определить время прогрева образца для дальнейшего учета при отверждении образцов материала.

3. Постановка задач

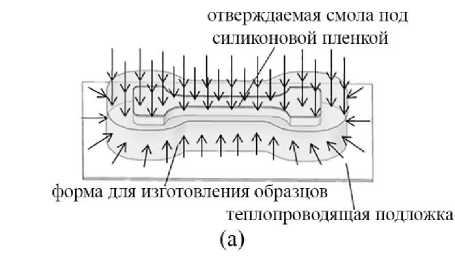

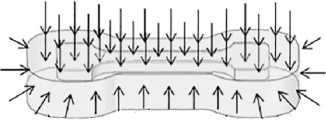

Рассматриваемый при моделировании объект исследования представляет собой силиконовую форму для изготовления образца материала заданных размеров и отверждаемую смолу, залитую в эту форму (рис. 2) и накрытую сверху силиконовой пленкой. Отметим, что в рамках данной работы не ставилась задача получить точные данные по нагреву образцов связующего ВСТ-1208 конкретной геометрии в реальных условиях космоса. Но необходимо было смоделировать эксперимент в условиях Земли при задании простой геометрии образцов материала. И, согласно численному эксперименту, определить, сколько времени прогревается образец до необходимой температуры. Поэтому было сформулировано две задачи. Задача 1 : моделирование прогрева образца в вакуумном термошкафу с теплопроводящей подложкой (за счет излучения от стенок термошкафа и за счет подвода тепла через поверхность, на которой лежит форма с образцом, рис. 2а). Задача 2 : моделирование прогрева образца в вакуумном термошкафу без теплопроводящей подложки (только за счет теплового излучения стенок термошкафа), то есть в условиях, приближенных к открытому космосу. В рамках постановки второй задачи данных требований можно экспериментально добиться, если разместить форму с образцом на теплоизолирующую подложку (т.е. исключить контакт с теплопроводящей подложкой).

Рис. 2. Схематичное представление образца связующего ВСТ-1208, налитого в силиконовую форму, в условиях прогрева: а) в вакуумном термошкафу на теплопроводящей подложке и б) в вакуумном термошкафу без теплопроводящей подложки

(б)

Отметим, что во всех случаях смола, залитая в форму, закрывается сверху тонкой силиконовой пленкой. Таким образом, исследуемый образец материала со всех сторон окружен силиконом и с вакуумом контактирует только силикон. Наличие силиконовой прослойки позволяет смоле не слипаться, находясь в неотвержденном состоянии (в период хранения). Кроме того, силикон незначительно ускоряет процесс прогрева образца, так как он обладает низкой теплоемкостью (табл. 2) и прогревается быстрее.

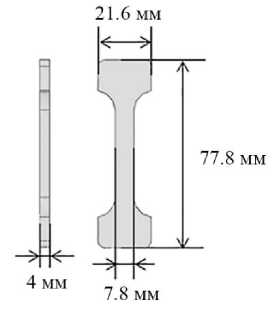

Исходя из поставленных задач, учитывая ограниченность пространства в термошкафу, а также необходимость последующего экспериментального исследования отвержденного материала, была рассмотрена следующая геометрия образца, представленная на рис. 3. Согласно заданным размерам, масса смолы составляла чуть более 5 граммов.

Следует добавить, что все расчеты проводились на образцах единой формы и размера. Чем меньше будет размер образца, тем быстрее он будет прогреваться и, соответственно, наоборот.

Рис. 3. Расчетные размеры исследуемого образца смолы

Таким образом, в работе была рассмотрена конечно-элементная модель, описывающая прогрев образца смолы заданных размеров в силиконовой форме при смешанных граничных условиях (первого и второго рода – задача 1) и при граничных условиях второго рода (задача 2). Образец смолы в силиконовой форме с начальной температурой в 22ºС помещался в среду, нагретую до температуры в 120ºС, 150ºС или 180ºС, на подложку, прогретую до той же температуры (задача 1) или без нее (задача 2). Обе задачи рассматриваются в трехмерной постановке, при разбивке использовались 8-узловые элементы с квадратичным геометрическим порядком. При разбивке для всего объекта исследования обеспечивалась регулярная сетка, и размер элемента не превышал 0.1 мм. Критерием выбора размеров было следующее условие: дальнейшее изменение их значений в два раза давало несущественную разницу в результатах. Во второй задаче дополнительно рассматривалась силиконовая форма с образцом, обернутая по всей поверхности в тонкую алюминиевую фольгу. Наличие фольги можно объяснить тем, что алюминий обладает высокой теплопроводностью, что, вероятно, обеспечит равномерный прогрев изделий малой толщины. Кроме того, фольга может обеспечить в космосе нагрев материала до нужной температуры за счет удачного соотношения коэффициентов отражения и излучения [12].

4. Теоретическая часть

В расчетах на всех поверхностях, которые контактируют с вакуумом, – рассматриваемая силиконовая форма и силиконовая пленка, закрывающая образец смолы – ставится следующее условие: поток тепла q всегда направлен по нормали n к поверхности. Этот поток тепла состоит из двух слагаемых:

q = q i + q 2 . (1)

Первое слагаемое в формуле (4.1) – это излучение по закону Стефана–Больцмана:

q i = V 4 n, (2)

где С ^ = 5,67-10 -8 Вт-м -2 -К -4 - постоянная Стефана-Больцмана, T - температура образца в Кельвинах, n – вектор нормали.

Тепловой поток со стороны стенок термошкафа за счет излучения (задача 1 и задача 2), а также со стороны теплопроводящей подложки за счет теплопередачи (задача 2) принимается постоянным вектором потока тепла, таким образом, второе слагаемое можно задать формулой:

q 2 = q n .

Когда в рассматриваемой силиконовой форме с образцом смолы выравнивается температура, и ее значение станет равной некому значению T0 , то поток через поверх- ность будет равен нулю. То есть, qi + q 2 = cJo'n + qn = 0 • и, как следствие, q = - CT4.

Изменение температуры по всей толщине формы и образца рассчитывалось в соответствии с уравнением теплопроводности:

-p crT ) =?■ (№T ) , (5)

dt где p - плотность материала, cV - теплоемкость среды при постоянном объеме, T -температура, А - коэффициент теплопроводности.

При решении задач использовались следующие данные о материалах, представленные в табл. 1.

Таблица 1 . Физические свойства материалов

|

Материал |

ВСТ-1208 |

Силикон |

Алюминиевая фольга |

|

Плотность, кг/м3 |

1300 |

2330 |

2700 |

|

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) |

0.2 |

0.2 |

235 |

|

Коэффициент теплоемкости, Дж/(кг·К) |

1100 |

0.84 |

920 |

|

Коэффициент отражения |

0.3 |

0.3 |

0.91 |

|

Коэффициент излучения (степень черноты) |

0.7 |

0.7 |

0.04 |

5. Результаты

При решении первой задачи было задано, что силиконовая форма с залитой в нее смолой лежит на основании, которое прогрето до нужной нам температуры Т 0 (120°С, 150°С или 180°С). Эта температура все время поддерживается постоянной. Рассчитаем тепловой поток от поверхности подложки:

q = -s C a T 0 4 = - 0 . 7 • 5 . 67 • 10 - 8 ■ ( T 0 + 273 . 15 ) 4 , (6)

где е - спектральная степень черноты (для абсолютно черного тела е = 1). В термошкафу также поддерживается постоянной заданная температура Т0. Чтобы учесть тепловое излучение от стенок термошкафа, аналогичное значение теплового потока задается и на поверхностях контакта формы с образцом и вакуумом (рис. 2а). Во втором случае учитывалось излучение только от стенок термошкафа.

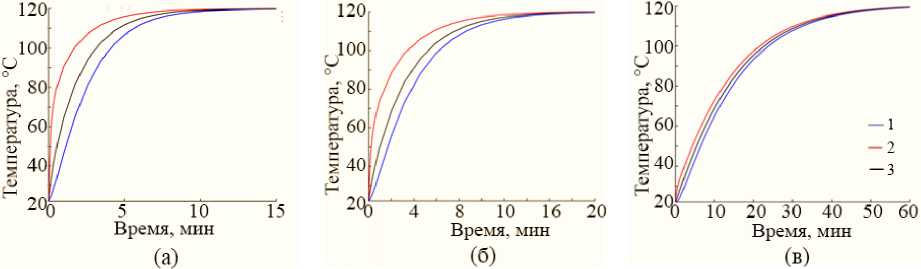

В ходе решения обеих задач были получены следующие температурно-временные зависимости, представленные на рис. 4 и в табл. 2.

Согласно полученным результатам видно, что наличие теплопроводящей подложки незначительно ускоряет процесс прогрева материала. Но при этом изменение температуры происходит достаточно неравномерно по объему образца. Наличие алюминиевой фольги, в которую обернута форма с образцом, увеличивает время прогрева почти в 3.5 раза, но изменение температуры происходит равномерно по всему объему.

Очевидно, что чем выше мощность теплового потока, тем прогрев происходит быстрее. Но в рамках данной геометрии образца время прогрева незначительно меняется, как в случае наличия теплопроводящей подложки, так и без ее учета. Алюминиевая фольга обладает высоким коэффициентом отражения, поэтому время прогрева увеличивается, но возрастает не критически. А высокий коэффициент теплопроводности алюминия позволяет равномерно перераспределять температуру по объему, что пригодится в условиях открытого космоса для конструкций сложной геометрии.

Рис. 4. Графики температурно-временной зависимости для образцов смолы ВСТ-1208 (налитой в форму и со всех сторон закрытой силиконом) в условиях предварительного прогрева до температуры 120°С а) в вакуумном термошкафу с теплопроводящей подложкой; б) в термошкафу без теплопроводящей подложки и в) в термошкафу без теплопроводящей подложки и дополнительно обернутой алюминиевой фольгой. 1– минимальная температура, 2– максимальная температура и 3– средняя температура в образце

Таблица 2. Время нагрева образца смолы ВСТ-1208 до необходимой температуры в вакуумном термошкафу с учетом наличия теплопроводящей подложки и/или алюминиевой фольги, в которую обернута форма со смолой

|

Температура прогрева, °C |

Время, мин |

||

|

теплопроводящая подложка |

без теплоизолирующей подложки |

без теплоизолирующей подложки + фольга |

|

|

120 |

11.97 |

17.83 |

57.43 |

|

150 |

11.68 |

16.83 |

53.10 |

|

180 |

11.35 |

15.28 |

48.10 |

Заключение

В ходе исследований была показана перспективность работы со смолой ВСТ-1208 для создания отверждаемых конструкций в космосе. Экспериментально установлено, что при отверждении в материале протекают две химические реакции.

При этом первая химическая реакция идет в диапазоне температур 120–200°C, другими словами, происходит отверждение. Длительная выдержка при заданных температурах уменьшает влияния второй химической реакции на свойства материала. Отверждение и последующая эксплуатация материала в условиях нагрева, не превышающих температуру стеклования, обеспечивают необходимую жесткость и геометрическую стабильность конструкций.

Благодаря вычислительным экспериментам установлено, что небольшие образцы смолы (весом около 5 граммов), помещенные в специальную силиконовую форму, могут быть успешно прогреты до заданных температур в вакуумном термошкафу за счет теплового излучения. При этом наличие или отсутствие теплопроводящей подложки (вспомогательного прогрева за счет теплопередачи) не оказывает существенного влияния на процесс прогрева. Расчеты также показали, что время прогрева образцов смолы до заданных температур незначительно. Поэтому его можно не учитывать при изготовлении образцов для дальнейших исследований.

Использование алюминиевой фольги в качестве поверхностного слоя с высокой теплопроводностью и удачным соотношением коэффициентов отражения и излучения при создании образцов замедляет процесс прогрева смолы, но позволяет равномернее перераспределять температуру по всему объему образца. Этот подход может быть эффективно применен для достижения однородного отверждения конструкций в условиях неравномерного нагрева. Проведенные нами исследования и публикации в других источниках также подтверждают целесообразность создания многослойных образцов на основе смолы ВСТ-1208 для последующих экспериментальных исследований. Материал демонстрирует хороший потенциал для использования в создании элементов, предназначенных для работы в космических условиях.

Список литературы Специфика изготовления образцов из смолы горячего отверждения для возможного использования в условиях открытого космоса

- Litteken D.A. Inflatable technology: using flexible materials to make large structures // Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) XXI. 2019. Vol. 10966. P. 1096603. DOI: 10.1117/12.2500091.

- Schenk M., Viquerat A.D., Seffen K.A., Guest S.D. Review of Inflatable Booms for Deployable Space Structures: Packing and Rigidization // Journal of Spacecraft and Rockets. 2014. Vol. 51, № 3. P. 762–778. DOI: 10.2514/1.A32598.

- Елисеева А.Ю., Комар Л.А., Кондюрин А.В. Вычислительное моделирование отверждения каркаса надувной антенны спутника на околоземной орбите // Вычислительная механика сплошных сред. 2020. T. 13, № 4. C. 414–423. DOI: 10.7242/1999-6691/2020.13.4.32 EDN: PDFKAL.

- Поморцева Т.Н., Комар Л.А. О возможности создания крупногабаритных конструкций в условиях открытого космоса // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2023. № 3 (62). C. 64–75. DOI: 10.17072/1993-0550-2023-3-64-75 EDN: QHASCC.

- Cadogan D.P., Scarborough S.E. Rigidizable materials for use in gossamer space inflatable structures. Proceedings of 19th AIAA Applied Aerodynamics Conference, Anaheim, CA, USA. 2001. p. 2001–1417. DOI: 10.2514/6.2001-1417.

- Liu T.W., Bai J.B. Folding behavior of a deployable composite cabin for space habitats – part 1: Experimental and numerical investigation // Composite Structures. 2022. Vol. 302. P. 16244. DOI: 10.1016/j.compstruct.2022.116244 EDN: SZRHUJ.

- Pestrenin V.M., Pestrenina I.V., Rusakov S.V., Kondyurin A.V. Curing of large prepreg shell in solar synchronous Low Earth Orbit: Precession flight regimes // Acta Astronautica. 2018. Vol. 151. P. 342–347. DOI: 10.1016/j.actaastro.2018.06.029 EDN: YBODMD.

- Mukhametov R.R., Merkulova Yu.I., Dolgova E.V., Dushin M.I. Synthesis of heat-resistant polymer matrices via polycyclotrimerization of cyanate esters // Polymer Science. Series D. 2015. Vol. 8, № 1. P. 22–26. DOI: 10.1134/S1995421215010104 EDN: WQZZSN.

- Железняк В.Г., Чурсова Л.В., Григорьев М.М., Косарина Е.И. Исследование повышения сопротивляемости ударным нагрузкам полицианурата с модификатором на основе линейных термостойких полимеров // Авиационные материалы и технологии. 2013. № 2 (27). C. 26–28. EDN: QCHAEZ.

- Славин А.В., Старцев О.В. Свойства авиационных стеклопластиков и углепластиков на ранней стадии климатического воздействия // Труды ВИАМ. 2018. №9 (69). C. 71–82. DOI: 10.18577/2307-6046-2018-0-9-71-82 EDN: VAJJYG.

- Гусева М.А. Циановые эфиры – перспективные термореактивные связующие (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 2. C. 45–50. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-2-45-50 EDN: TQKEPZ.

- Фагалов А.Р., Беляев А.Ю. Моделирование стационарного теплового режима цилиндрического элемента каркаса на орбите // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2024. № 4 (67). С. 78–94. DOI: 10.17072/1993-0550-2024-4-78-94 EDN: QZXOIZ.