Специфика этнического стиля в монументальной скульптуре Кабардино-Балкарии Ж. М. Аппаева

Автор: Аппаева Жаухар Мустафаевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: На перекрестках культур

Статья в выпуске: 2 (18), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям монументальной скульптуры Кабардино-Балкарии. Если в 1950-1960-х гг. кабардино-балкарские скульпторы стремились приблизиться к общесоюзной модели искусства, то в 1970-1980-х их устремления изменились и усложнились. Перед местными ваятелями встала задача создания этнического по духу искусства. Эта цель послужила мощным катализатором их творческих поисков. Со временем кабардино-балкарская монументальная скульптура обрела собственное лицо, специфические свойства, отличающие ее от других региональных школ. Отсутствие традиций изобразительного искусства заставляет местных художников присмотреться к древним видам искусства кабардинцев и балкарцев. Они специально занимаются изучением Нартского эпоса, фольклора, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, хореографии, коренных народов республики, материалов археологических раскопок - и стремятся найти изобразительный эквивалент вербальным и иным образам. Не последнюю роль в становлении фигуративного искусства нашего края сыграло и обращение к историческому прошлому, национальной тематике вообще. Были сделаны серьезные попытки отыскать культурные истоки своего народа в далеком прошлом и на их основе создать национальную модель искусства. Этнический характер придают точно найденные типажи, характеры, темперамент горцев, наконец, стилистика произведений, не оставляющая сомнений в принадлежности к определенному народу не только героев, но и авторов этих работ.

Кабардино-балкария, монументальное искусство, этнический стиль, монументальная пластика, национальная культура, идеологическое искусство, ментальность, генезис, еthnic style

Короткий адрес: https://sciup.org/170174846

IDR: 170174846 | УДК: 73.03:39(470.64)

Текст научной статьи Специфика этнического стиля в монументальной скульптуре Кабардино-Балкарии Ж. М. Аппаева

В эпоху глобализации особенно остро стоит вопрос о сохранении национальной идентичности, уникальной самобытности каждого народа. Для решения этой задачи необходимо осознать своеобразие этноса, определить по каким параметрам следует искать его отличия от других.

До 20-х гг. прошлого века художественная культура кабардинцев и балкарцев развивалась естественным путем, эндогенно. Этнически маркированный комплекс художественных координат, ясно обозначенный в устно-поэтическом творчестве, хореографии, песенном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, складывался под влиянием этногеографических условий жизни, которые сформировали психологический облик народов, их этнокультуру. Отсутствие в этой культуре отрасли изобразительного искусства до недавнего времени понималось несколько ограниченно: объяснялось той причиной, что местные народы исповедовали ислам. На самом же деле, причины коренились гораздо глубже, были связаны со спецификой художественного мышления кабардинцев и балкарцев, с особенностями их менталитета. Нельзя не отметить, что из-за отсутствия традиций фигуративного искусства эти народы вовсе не чувствовали себя в чем-то обделенными; культурные потребности компенсировались наличием других видов искусства. Это вполне вписывается в закономерность, установленную испанским философом Х. Ортега-и-Гассетом: «Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое, потому что все сказать невозможно» [4, с. 531].

В годы культурной революции (1920– 1930-е) советские и партийные органы Кабардино-Балкарской автономной области под давлением общесоюзных властей вынуждены были заняться решением сложной, необычной задачи: волевым, административным методом культивировать изобразительное искусство, не считаясь с реальной обстановкой, с отсутствием необходимой культурной базы. К внедрению нового для коренных народов вида искусства местных чиновников толкала и необходимость включиться в общесоюзный художественный процесс. Причем искусство должно было прежде всего служить политическим целям советской власти.

Высказанное культурологом Г. Д. Гачевым в работе «Неминуемое. Ускоренное развитие литературы» замечание о том, что в указанный период «многие народы пробуждаются к новой исторической жизни, включаются в единый мировой исторический процесс и за короткое время стремительно продвигаются вперед, догоняя, а в чем-то перегоняя другие страны, народы и культуры» [2, с. 4], касается и коренных народов Кабардино-Балкарии. Для создания образцов национального изобразительного искусства необходимо было заложить основы собственного этнического стиля, опираясь на достижения мирового искусства и подчиняясь законам национальной образности.

Решить вопрос было невозможно без профессиональных художественных кадров, поэтому параллельно возникла проблема их воспитания. Коренные народы, воспитанные на иных традициях и художественных ценностях, не были подготовлены ни психологически, ни эстетически к восприятию новых для них видов искусства, возникновение которых не вытекало из их собственных культурных запросов. Реализация соответствующего замысла растянулась на долгие три десятилетия, до 50-х гг. прошлого столетия.

Сложность развития изобразительного искусства в КБ АССР заключалась в том, что до середины ХХ в. в республике не было собственной базы для его становления. Необходимо было преломить влияния, полученные извне, заложив тем самым основу местных художественных традиций, создав образы, близкие мировосприятию кабардинского и балкарского народов. Сделать это было нелегко, поскольку в стране господствовала установка к нивелированию национальных черт искусства, идеологическое, а вовсе не «сущностное» (по Г. Гачеву) понимание «национального»: советской культуре было предписано развиваться в строго очерченных рамках соцреализма.

Разговоры о создании искусства национального по форме социалистического по содержанию носили сугубо декларативный характер. Вполне понятно, что местные худож- ники ориентировались в своем творчестве вначале на русское реалистическое искусство — не столько потому, что принципы русской и классической европейской художественной школы специально насаждались, сколько потому, что других ориентиров в те годы все равно не было. Если говорить о таком явлении, как заимствование каких-то формискусстваудругихнародов,вэтомнебыло ничего экстраординарного. «В ходе своей истории каждый народ … вступает на поверхности земли в горизонтальные контакты с другими странами и народами — в торговле, войнах, дипломатии, в культурном обмене, но этот процесс работает не на ассимиляцию народа, а на “стимулирование” собственной энергии организма, … сущностных энергий» [2, с. 239]. Хотя заимствования — вполне естественный процесс, присущий всем народам, вместе с тем, как пишет литературовед и культуролог З. Кучукова, «следует признать наличие в этнической субстанции каждого народа стабильного “ядра”, “нерастворяющейся гранулы”, которая обеспечивает жизнеспособность и самобытность каждой этнической группе» [3, с. 5]. По ее мнению, даже при заимствованиях можно говорить лишь об «этнической смещенности» онтологических констант, а вовсе не об утрате идентичности.

Изначально речь шла о простом подражании стилистике искусства других этносов, лишь позже была поставлена задача приспособить заимствованные формы к менталитету кабардинцев и балкарцев. Располагая одним и тем же с русскими художниками материалом, местные авторы учились использовать стилистические особенности, отвечающие специфике горской ментальности, интуитивно вносили в свои произведения элементы и детали, которые отражают национальный стиль.

Отсутствие традиций изобразительного искусства побудило местных художников присмотреться к древним видам искусства кабардинцев и балкарцев. Они специально занимались изучением Нартского эпоса, устно-поэтического творчества, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, хореографии коренных народов республики, интересовались материалами археологических раскопок — стремились найти изобразительный эквива- лент вербальным и иным образам. Не последнюю роль в становлении фигуративного искусства нашего края сыграло и обращение к историческому прошлому и национальной тематике вообще. Были сделаны и серьезные попытки отыскать в архаическом наследии культурные истоки своего народа и на их основе создать национальную модель искусства. Этнический характер современным произведениям искусства придают точно найденные типажи, характеры, отпечаток темперамента горцев, наконец, стилистика произведений, не оставляющая сомнений в принадлежности к определенному народу не только героев, но и авторов этих работ.

Широко распространенная в мировом искусстве пирамидальная композиция — у горцев она подсказана самим силуэтом гор. Мифообраз горы занимает исключительное место в поэтическом сознании и в национальной модели мира горских народов. Очень оригинальной для кабардино-балкарских ваятелей оказалась и мысль использовать в монументальном искусстве каменную кладку в балкарском стиле (хуна) в качестве постаментов или подпорных стенок. Таких примеров в республике немало (Рис. 1).

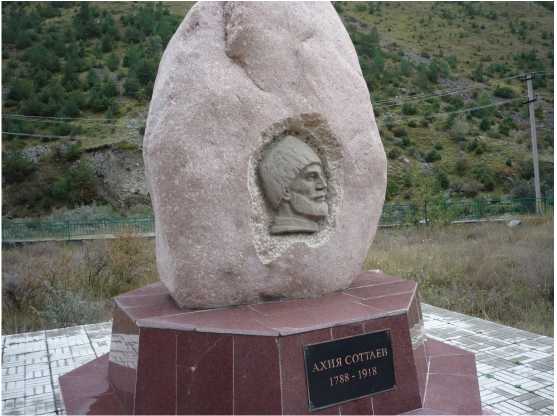

Среди этноонтологических констант центральное место в жизни балкарцев и кабардинцев отведено камню — материалу, применяемому как в бытовом строительстве, так и для создания произведений искусства. Использование валунов, монолитных кусков скал, имитирующих кавказский ландшафт, придает монументальным скульптурам местный колорит. Весьма своеобразны работы скульптора А. Гушапши (памятник Б. Фиапше-ву, памятник М. Ю. Лермонтову), выполненный М. Узденовым памятник первовосходителю на Эльбрус А. Соттаеву (Рис. 2) и другие монументы, в которых применен следующий оригинальный прием. В тело цельных гранитных блоков делаются вставки из другого по цвету материала.

Этот прием также достаточно нов в монументальной скульптуре, однако здесь речь идет не просто о новации, а о том, как в скульптурных произведениях интуитивно отражено мировоззрение горцев. В любой национальной культуре есть миф, объясняющий

Рис. 1. Памятник Кязиму Мечиеву в с. Бабугент Черекского района (1960 г., скульптор Хамзат Крымшамхалов, архитектор Мухарби Каркаев)

происхождение первопредка народа. По представлениям балкарцев и кабардинцев, их прародители родились из чрева камня, поэтому мотив слитности людей с камнем для местных скульпторов вполне естествен.

И тема смерти, ее образное воплощение у разных народов имеет особенности, связанные с историко-культурными, этнопсихологическими факторами. Интерпретация этой темы в созданной скульптором С. Катони монументальной композиции, иллюстрирующей стихотворные строки Кайсына Кулиева «Каждая пуля, выпущенная на войне, попадает в сердце материнское», дана в культурном контексте не балкарского, а русского народа: автор создал образ погибшего воина, как бы вырванного с корнем из земли, что по этно-ментальной обусловленности соответствует представлению европейца о гибели человека.

Рис. 2. Памятник первовосходителю на Эльбрус Ахии Соттаеву в пос. Верхний Баксан Эльбрусского района (1978 г., скульптор Мухтар Узденов)

Для горцев же образ смерти связан чаще всего с камнем, сорвавшимся с утеса. Здесь можно вновь говорить о несовпадении этнических моделей мира европейцев и горцев.

Кабардинские и балкарские ваятели-монументалисты при создании воинских мемориалов обращались к темам, универсальным для всего советского и российского искусства, однако в деталях композиции горских ваятелей обретали этнический оттенок: общероссийский вариант модифицировался посредством обращения к иным символам. В изваяниях кабардино-балкарских скульпторов советская военная атрибутика нередко заменялась на кавказское оружие (кинжалы, мечи, сабли), дополненное буркой, черкеской, папахой, конем.

В последние десятилетия руководители местных администраций непременно хотят, чтобы воздвигаемые на территории их региона монументы имели национальный колорит. К примеру, скульптор Хамид Савкуев изобразил президента КБР В. М. Кокова сидящим на валуне с накинутой на плечи буркой, хотя тот никогда ее не носил (Рис. 3).

История монументально-декоративной пластики Кабардино-Балкарии ведет отсчет с 1936 г., с композиции «Танцующая пара» русского ваятеля Василенко, установленной на аттике кинотеатра «Победа» (Рис. 4). Вместо того чтобы, как ему было заказано, поме-

Рис. 3. Памятник первому президенту КБР В. М. Кокову в г. Нальчик (2007 г., скульптор Хамид Савкуев, архитектор Заур Матуев)

стить скульптуры в нишах на стене, на уровне человеческого роста, скульптор предпочел вознести их вверх. В этом присутствовала определенная логика: пластике скульптур автор придал орнитогенный характер; равнинный житель, он привык смотреть на птиц почтительно, снизу, и вполне закономерно воссоздал в своем произведении соответствующую картину мира.

У ваятелей-горцев иной подход к созданию орнитогенных образов, потому что жизненное пространство горца совпадает с «зоной обитания» птиц: многочисленные придорожные, фонтанные или парковые декоративные скульптуры горных орлов устанавливаются на природных камнях, расположенных довольно низко. В этом наглядно видно несовпадение пространственных моделей жителей гор и равнин — характерный пример того,

Рис. 4. Танцующая пара. Кинотеатр «Победа», г. Нальчик (1936 г., скульптор Василенко)

что образное воплощение у представителей разных народов имеет свои особенности, обусловленные историко-культурными, этнопсихологическими, географическими факторами.

Увлечение орнитогенными образами присуще многим кабардино-балкарским скульпторам. Авторы этих работ порой придают одежде своих героев очертания крыла птицы. Распространенным мотивом становится «летящая бурка», как бы обретающая собственную жизнь после смерти ее владельца (Рис. 5).

Нередки в творчестве местных ваятелей и обелиски, напоминающие по форме антропоморфную надгробную стелу, которая бытовала с языческих времен и не утратила актуальности после исламизации. Архитектурный облик памятников обогащают декоративным убранством — орнаментами с включением символико-знаковых атрибутов. Такие орнаменты подобны украшению традиционных намогильных памятников, несущих информацию о роде занятий, социальном статусе, профессии умерших. Нередко можно встретить эмблематику ислама (звезда и полумесяц), древние солярные и астральные знаки, родовые тамги, зооморфные и растительные орнаменты, предметы бытового и ритуального характера, одежду и ее аксессуары, что теснее связывает памятник с архетипами народного искусства.

Традиционно в русской и советской монументальной скульптуре скорбь народа по погибшим на войне символизирует образ

Рис. 5. Скорбящая мать. с. Шордаково, Зольский район (1993 г., скульптор Станислав Катони, архитектор Владимир Бублик)

Родина-мать. Но Х. Крымшамхалов и М. Карка-ев — авторы памятника «Скорбящий горец» (Рис. 6) отошли от подобной трактовки, создав мужской образ, поскольку по-балкарски Родина — земля отцов, Атажурт (Отечество).

Кавказские горцы, по определению французского философа Гастона Башляра, принадлежат к числу асцензиональных народов, наделенных «комплексом высоты», для них восхождение на гору — занятие обычное; не удивительно, что героям скульпторов Х. Крымшамхалова и М. Тхакумашева («Первовосходители», 1975 г. с. Верхний Баксан) оно не сулит особых страхов и переживаний. Даже с примитивным альпинистским снаряжением они без страха шли покорять высочайшую вершину Европы — Эльбрус. Один из изображенных, Ахия Соттаев, (рис. 7) спокойно и деловито выбирает маршрут восхождения. Другой, альпинист Килар Хаширов, (рис. 8) показан в момент, когда он достиг вершины. В его облике не заметно бурного ликования, которое обычно испытывают покорители гор. Мы видим не предельно уставшего после восхож-

Рис. 6. Скорбящий горец, с. Кенделен Эльбрусского района (1967 г., скульптор Хамзат Крымшамхалов, архитектор Мухарби Каркаев)

Рис. 7. Памятник первовосходителю на Эльбрус Ахии Соттаеву в пос. Верхний Баксан Эльбрусского района (1975 г., скульптор Хамзат Крымшамхалов, архитектор Владислав Асанов)

Рис. 8. Памятник первовосходителю на Эльбрус Килару Хаширову в пос. Верхний Баксан Эльбрусского района (1975 г., скульптор Михаил Тхакумашев, архитектор Владислав Асанов)

дения человека, а спокойного, удовлетворенного, как после обыденного труда: для горцев это не было подвигом или особым достижением. Г. Бжеумыхов и Х. Крымшамхалов создали подлинно новаторские для своего времени произведения, используя, несомненно, этнические по духу средства выразительности. Их произведения интертекстуально связаны с местной культурой и одновременно обнаруживают специфические черты культур иных народов.

Так, Г. Бжеумыхов использует в своем творчестве особенности искусства Передней Азии и Египта. Работая над образом средневе-

Рис. 9. Памятник Жабаги Казаноко в с. Заюково Баксанского района (1980 г., скульптор Гид Бжеумыхов)

кового адыгского мыслителя Жабаги Казаноко, он апеллировал к египетскому канону, но создал истинно национальное произведение (Рис. 9). Тонко чувствуя специфику искусства Древних жителей долины Нила, используя некоторые его формальные особенности, Г. Бжеумыхов сумел от-рефлексировать их в собственной художественной философии.

Нельзя не отметить, что многие образцы кабардино-балкарской скульптуры весьма напоминают известные произведения русского или советского искусства, с оглядкой на которые творили наши ваятели. В то же вре- мя среди работ есть и весьма своеобразные, даже уникальные, отличающиеся и от произведений российских авторов, и творений их коллег из других северокавказских республик, живущих в сходных с ними природных условиях.

Во всем мире сегодня люди начинают ощущать потребность познать свои корни. Активный обмен технологиями, информацией, идеями в глобальных масштабах ведет к стиранию культурных различий между этносами. Тем не менее, у каждого народа есть некие константы, позволяющие сохранить его само- бытность. В последние десятилетия более интенсивным стало осмысление этнических особенностей: культура каждого народа оценивается как в свете являемой ею национальной сущности, так и в плане ценностей мировой цивилизации, органичных для ее духовного наследия. Таким образом, сложившаяся культурная ситуация не способствует унификации, а стимулирует активность национальных культур, повышает интерес к ним, проявляемый со стороны мирового сообщества. Это в полной мере касается и культуры Кабардино-Балкарии.

Zhaukhar M. APPAEVA

The Specificity of the Ethnic Style in the Monumental Sculpture of Kabardino-Balkaria

Список литературы Специфика этнического стиля в монументальной скульптуре Кабардино-Балкарии Ж. М. Аппаева

- Аппаева Ж. M. Монументальная скульптура Кабардино-Балкарии. Нальчик: Тетраграф, 2015.

- Гачев Г. Д. Неминуемое. Ускоренное развитие литературы. Москва: Художественная литература, 1989.

- Кучукова З. A. Онтологический метакод как ядро этнопоэтики. Нальчик, Полиграфсервис, 2005.

- Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.