Специфика социально-экономического пространства города: теоретический аспект

Автор: Данилова Елена Олеговна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предпринята попытка уточнить понятие «социально-экономическое пространство города» как, прежде всего, социальное пространство, включающее экономическое пространство и сконцентрированное на конкретной территории. Автором обосновывается мысль о том, что в социально-экономическом пространстве находятся сферы деятельности актора, которые зависят от реализации его экономических целей, трудовых практик, экономических отношений. В работе представлен сравнительный анализ классических социологических концепций, который позволил определить некоторые особенности и перспективы использования идей структуралистского конструктивизма для выявления специфики социально-экономического пространства города. В результате работы выделены важные элементы социально-экономического пространства города, такие как поля и локальности: места работы и жительства, практики взаимодействия. Подводя итоги, автор приходит к выводу о том, что социально-экономическое пространство города - это, во-первых, пространство взаимодействий, в котором предметом выступают экономические интересы, а во-вторых, это территория, в которой можно выделить центр и периферию, связанные между собой рынком труда, транспортным сообщением, спецификой капитала.

Социальное пространство, экономическое пространство, пространство города, территория, капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/14974992

IDR: 14974992 | УДК: 316.334.2 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.4.21

Текст научной статьи Специфика социально-экономического пространства города: теоретический аспект

DOI:

В силу многоаспектности и сложности понятия «пространство» отсутствует его единое понимание, оно различно в таких дисциплинах, как социология, экономика, философия, география и др. Специфика определения пространства города в социологии заключается, прежде всего, в констатации его социальной обусловленности: например, понятие «общество» у Г. Зиммеля раскрывается через описание взаимодействия акторов в пространстве, что помогает прояснить роль взаимодействия, его характера в определении, демаркации пространства. Кон- кретизируя знание о городском пространстве в работе «Большие города и духовная жизнь», Г. Зиммель говорит о том, что именно в городе, среди давки людей, человек чувствует себя одиноким [4]. Это позволяет охарактеризовать специфику городского пространства как насыщенность формальных актов взаимодействия при дефиците неформального взаимодействия (чувство одиночества испытывает лишь тот, кто обладает знанием о социальном).

Важность взаимодействия подчеркивает Э. Дюркгейм, говоря о взаимосвязи социаль- ного пространства и социальной организации. В основу организации пространства положены представления о социальной группе и ее характеристиках. В группе акторы классифицируются, что сообщается пространству [11]. Социальный статус, предпочтения акторов – все становится важным при описании элементов пространства. Развитие идеи о классификации пространства в полной мере осуществляется в концепции П. Сорокина. Он подчеркивал, что социальная стратификация и социальная мобильность обусловливают место актора в социальном пространстве. Положение, которое занимает актор в пространстве, П. Сорокин характеризовал как совокупность связей актора с группами населения. Но каждое социальное положение предъявляет к актору требования и формирует взаимодействия с другими акторами [8]. Аналитический инструментарий П. Сорокина дает основание для определения позиции индивида в пространстве.

Наложение социальной позиции актора в пространстве на физические характеристики пространства ограничивает область, в рамках которой совершаются повседневные практики, что является важной частью определения социально-экономического пространства города. Т. Парсонс вводит понятие «территориальность», понимая ее как некое свойство, «ego», по аналогии с биологическим организмом [6]. Определить, в каком отношении актор находится к «ego» и к другим объектам, помогают особенности социального действия: мотивации и потребности. Важен также тот факт, что реализация социальных действий и повседневных практик акторов осуществляется в рамках определенной территории.

Теория Э. Гидденса синтезирует черты социального пространства: в ней говорится о структурации, социальных практиках и социальных организациях. Социальная организация выступает как пространственная организация локальностей, что позволяет исследовать социальную организацию в пространственных границах, то есть очертить исследовательские рамки городского пространства. Э. Гидденс делит город на отдельные локальности (части взаимодействий), которые определяют практики актора в пространстве. Подобное описание структуры локальностей называется «зонирование общепринятых социальных практик в пространстве-времени». Внутри локальностей присутствуют центральные и периферийные зоны [2]. В связи с тем, что локальности бывают различными, пространственные особенности и экономическая нестабильность могут вызывать некий дисбаланс между центром и периферией. Подход Э. Гидденса позволяет исследовать взаимодействия акторов в пространстве и пространство города как социально-территориальную систему. Следовательно, значимыми составляющими для исследования пространства города становятся не только размер территории, но и качественные отношения между акторами.

Проблематика социологии пространства Э. Гидденса формировалась параллельно с идеями П. Бурдье в рамках структуралистского конструктивизма. Тема социального пространства лучше всего раскрывается в работе «Социология социального пространства» [1]. Идея о социальном пространстве П. Бурдье согласуется с тезисом Э. Гидденса о непрерывной структурации социальной реальности. П. Бурдье писал о «двойном социальном структурировании» пространства, при этом выделяя как «объективную», так и «субъективную» стороны. С «объективной» стороны пространство структурировано социально, а с «субъективной» все есть продукт предшествующей символической борьбы и состояние распределения символических сил [10].

В структуралистском конструктивизме П. Бурдье пространство выступает как поле и проявляется в отношениях между позициями, «необходимость которых навязывается агентам» [1]. Иными словами, социальное пространство дополняется социальными отношениями акторов. Размещение и близость агентов по отношению друг к другу в социальном пространстве зависят от наличия общих свойств. Габитус (опыт и знания актора) включает в себя свойства, которыми обладает актор. Подобные свойства отражают опыт и знания актора. Более того, чем больше свойств, тем ближе агенты, и наоборот.

По своему воздействию габитус представляет собой тот или иной капитал, который как основа построения социального пространства зависит от области его действия. Предпосылкой эффективного действия капитала является его трансформация. В резуль- тате П. Бурдье видел капитал в трех основных образах: экономический, культурный и социальный капиталы [1]. Однако если какой-либо из этих капиталов имеет особое признание в обществе, то он автоматически становится символическим. Подход П. Бурдье позволяет исследовать пространство города как конструкт пространственных характеристик и взаимодействий, выделяя в нем элементы («позиции»). Таким образом, социальное пространство многомерно и состоит из различных полей, в каждом из которых актор занимает определенную позицию, обладая каким-либо капиталом. Капиталом становится именно тот ресурс, на который существует спрос и который может давать прибыль. Следовательно, поле как социальная действительность является «рынком», благодаря которому формируются капиталы. Важно также отметить, что определенные капиталы приводят к группированию и размещению агентов в той или иной области социального пространства.

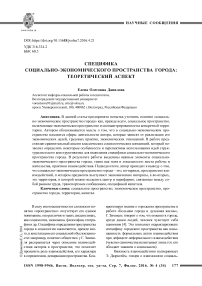

Проведенный анализ социологических подходов к определению пространства позволяет представить город как социально-экономическое пространство, в которое входят следующие элементы: поля и локальности работы, локальности места жительства, локальности практик взаимодействия (см. таблицу).

Таким образом, социально-экономическое пространство города многомерно и территориально демаркировано, в нем осуществляют взаимодействие различные группы, обладающие определенными капиталами, объем которых обусловливает позицию группы в пространстве, ее близость к основным ресурсам. Внутри группы и между группами осуществляются формальные и неформальные акты взаимодействия, предметом которых являются экономические интересы. На институциональном уровне экономические интересы – распределение финансовых потоков в городе, его бюджет, ресурсы и т. д.; на индивидуальном уровне – высокая заработная плата, оптимальное рабочее место, обеспечение материального благополу-

Сравнительный анализ классических концепций в осмыслении понятия социально-экономического пространства города

|

Автор |

Социальное пространство |

Экономическое пространство |

Территория |

Город |

|

Г. Зиммель [4] |

Пространство как система взаимодействий |

Пространство, которое регулируется внешними правилами |

Территория как частный случай |

Социальное пространство, где территория включается в социальное взаимодействие |

|

Э. Дюркгейм [11] |

Социальная организация |

Пространство, которое регулируется нормами и правилами, пространство выбора |

Территория включает величину общества и плотность |

Организованная часть социальной структуры общества, где актор характеризуется коллективным поведением |

|

П. Сорокин [8] |

Социальная стратификация и социальная мобильность, положение индивида в пространстве |

Экономическая стратификация определяет положение индивида в пространстве |

– |

Социокультурное пространство |

|

Т. Парсонс [6] |

Социальное взаимодействие |

Включает в себя ценности, институты, процессы адаптации |

Территория, в рамках которой совершаются повседневные практики |

Социально-территориальная система |

|

Э. Гидденс [2] |

Социальная организация неразрывна от пространственных границ |

Аллокативные (материальные, распределительные средства) и авторитетные (нематериальные средства) ресурсы |

Территории локальности |

Социально-территориальная система |

|

П. Бурдье [1] |

Социальное взаимодействие, габитусы |

Экономический капитал |

Взаимодействия и деятельность связываются с территорией |

Сочетание пространства и взаимодействия |

чия семьи и т. д. Экономическое пространство отличается концентрацией производительных сил, распределением, обменом и потреблением материальных благ на конкретной территории. Крупные города становятся экономическими центрами, где реализуется экономическая активность акторов.

Индивидуальные экономические интересы начинают реализовываться с выходом актора на рынок труда. По мнению Е.Г. Теличе-вой, в пространстве города рынок труда составляет базисный социальный процесс, который лежит в основе разделения рангов социальных субъектов в обществе и интеграции общества в солидарное целое [9]. Развитие города связано с развитием рынка, но изменение экономики города оказывает серьезное влияние на характер рыночных взаимоотношений. Рынок труда является полем взаимодействия, где актор вступает в борьбу, подчиняется правилам, использует капитал. Например, поиск работы предполагает наличие определенного капитала и опыта, что отражает конкурентоспособность на рынке труда. Это означает, что социально-экономическое пространство изменяется под воздействием рыночных механизмов. Рынок труда выступает как критерий изменения пространства города, как система социальных действий, что затрагивает социальные отношения и экономические интересы.

Для определения совокупности экономических интересов как фактора конструирования пространства города, необходимо обратиться к работам экономистов. Как отмечают О.В. Иншаков и Д.П. Фролов, институция пространства дает акторам специфический статус, социально типизируя их на внутреннее и приграничное население, горожан и селян, а также россиян и американцев и т. д. [5]. Социально-экономические характеристики пространства города можно найти в работах социологов. В монографии «Регион: пространство смыслов и содержание» отмечается, что на освоение пространства города повлияли такие особенности как открытость миру, пересечения миграционных и торговых путей [7]. В статье Н.В. Дулиной и Н.А. Овчар говорится о том, что город должен развиваться по формуле «человек – для него город» [3]. Мы обращаем внимание на то, что актор в социально-экономическом пространстве города стремится принять условия и предпринять усилия, чтобы достичь поставленной цели. Попадая в то или иное социально-экономическое пространство, актор вступает во взаимодействие с другими акторами и тем самым преобразовывает пространство.

Таким образом, социально-экономическое пространство города выступает как система социально-экономических отношений, выстроенная для реализации экономических интересов акторов на конкретной территории. В социально-экономическом пространстве города реализуются экономические интересы актора, их описание целесообразно соотносить с описанием следующих элементов: поля и локальности мест работы и жительства, практик взаимодействия, которые позволяют охарактеризовать положение актора на рынке труда, жилищном рынке, в центре или на периферии города. Соответственно, экономические практики актора будут различаться в зависимости от того, в какую локальность социально-экономического пространства города он входит.

Список литературы Специфика социально-экономического пространства города: теоретический аспект

- Бурдье, П. Социология социального пространства/П. Бурдье; пер. с фр., общ. ред. Н. А. Шматко. -СПб.: Алетейя, 2005. -288 с.

- Гидденс, Э. Устроение общества: очерки теории структурации/Э. Гидденс. -М.: Акад. проект, 2005. -528 с.

- Дулина, Н. В. Экономическая социология одного города: пространство Волгограда: (исторические штрихи к портрету города)/Н. В. Дулина, Н. А. Овчар//Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания». -2013. -№ 16. -С. 41-45.

- Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь/Г. Зиммель//Логос: журнал по философии и прагматике культуры. -2002. -№ 3-4. -С. 1-12.

- Иншаков, О. В. Институциональность пространства в концепции пространственной экономики/О. В. Иншаков, Д. П. Фролов//Пространственная экономика. -2007. -№ 1. -С. 5-21.

- Парсонс, Т. Системы действия и социальные системы. Система современных обществ/Т. Парсонс; пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева; под ред. М. С. Ковалевой. -М.: Аспект-Пресс, 1998. -270 с.

- Регион: пространство смыслов и содержание/Н. В. Дулина, Е. В. Каргаполова, Д. П. Ануфриев ; под ред. Н. В. Дулиной, Е. В. Каргаполовой. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2013. -293 с.

- Сорокин, П. Социальная и культурная мобильность/П. Сорокин//Человек, цивилизация, общество/под ред. А. Ю. Согомонова. -М.: Политиздат, 1992. -С. 297-307.

- Теличева, Е. Г. Формирование рынка труда как социального института в условиях трансформирующегося российского общества: автореф. дис.... канд. социол. наук/Теличева Елена Геннадьевна. -М., 2003. -24 с.

- Bourdieu, P. Espace social et genese des «classes»/P. Bourdieu//Actes de la recherche en sciences sociales. -1984. -№ 52 (1). -P. 3-14.

- Durkheim, Е. Les formes elementaires de la vie religieuse. Le systeme totemique en Australie/Е. Durkheim. -Paris: PUF, 1960. -659 р.