Специфика стратегического развития крупных городских агломераций

Автор: Деребизова М.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Социально-экономическое развитие государства во многом зависит от уровня социально-экономического развития на каждом из уровней бюджетов бюджетной системы, в особенности на уровне муниципальных образований как базовых единиц административно-территориального устройства. Целью настоящего исследования является определение и систематизация специфических черт стратегического развития крупных городских агломераций. В процессе исследования использованы методы сравнения, анализа, синтеза, метод индукции. Проанализированы академический и нормативный подходы к использованию терминов «стратегическое планирование», «стратегическое управление», «стратегическое развитие», отражена система документов, посвященных стратегическому развитию на каждом из уровней бюджетной системы. В результате анализа выявлена проблематика отождествления понятий «стратегическое управление» и «стратегическое развитие». Автором конкретизировано понятие «стратегическое развитие и установлена структура взаимосвязи между понятиями. Систематизирован комплекс факторов, влияющих на социально-экономическое развитие крупной городской агломерации, обосновано наличие взаимосвязи между факторами внутреннего и внешнего воздействия, проанализированы основные стратегические документы, действующие на территории городских агломераций с численностью населения свыше 1 млн чел., определены основные направления стратегического управления и развития. Отмечена роль муниципального бюджета в социально-экономическом развитии, изучены тенденции в экономическом развитии, уровне финансовой независимости крупных городов, взаимосвязи между экономическим и стратегическим развитием. В работе исследованы основные характеристики и тенденции развития крупных городских агломераций, выделены характерные черты развития, обозначены сильные и слабые стороны, сформулированы меры, направленные на повышение качества управления социально-экономическим развитием в крупных городских агломерациях. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов органами местного самоуправления крупных городских агломераций в решении вопросов стратегического развития.

Социально-экономическое развитие, стратегическое управление, городская агломерация, экономическое развитие городской агломерации, муниципальный бюджет

Короткий адрес: https://sciup.org/149143847

IDR: 149143847 | УДК: 332.145 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.2.6

Текст научной статьи Специфика стратегического развития крупных городских агломераций

DOI:

Основные векторы развития экономики и общества обнаруживают тенденцию к аккумулированию в больших городах базовых ресурсных источников, таких как экономические, административные, информационные и человеческие ресурсы. Именно на основе крупного города формируется направляющая экономического роста, создаются объекты индустриального развития, производственные кластеры. В городах с большей численностью населения сосредоточиваются также научные ресурсы, развивается система образования, социального обеспечения, что дополнительно привлекает новые ресурсы.

С другой стороны, текущая экономическая ситуация, высокая актуальность наращивания импортозамещения и развития локальных производственных предприятий привлекает внимание к стратегическому управлению развитием крупных городских округов, с точки зрения как экономики, так и управления.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения осуществляется местное самоуправление. На территории Российской Федерации муниципальные образования представлены городскими, сельскими поселениями, муниципальными районами, городскими и муниципальными округами, внутри- городскими территориями городов федерального значения [Об общих принципах ... , 2014]. По состоянию на 01.01.2021 г. в России зафиксировано 20 303 муниципальных образования, из которых 16 – города с численностью населения более миллиона человек. При этом специфическим признаком городов-миллионников является отсутствие монопрофильности, наличие сложной системы связанных между собой социально-экономических компонентов [Богомолова, 2016].

Система стратегического развития городских округов

В целях исследования стратегического развития городских округов, обратимся к формулировкам, максимально характеризующим понятие «стратегия». С точки зрения Р. Фалмера, стратегия представляет собой «фокус действий, представляющих собой «лучшую догадку» относительно того, что необходимо сделать для обеспечения долговременного процветания» [Фалмер, 1992: 10]. А. Томпсон определяет стратегию как конкретный набор действий, направленный на достижение предопределенных показателей деятельности [Томпсон, Стрикленд, 2007: 49]. М. Портером понятие «стратегия» характеризуется как способ реакции на внешние угрозы и возможности, слабые и сильные стороны, предпочитая компромиссное решение [Портер, 2000: 69].

В целях настоящего исследования предложено определить дефиницию понятия «стратегия» как комплекс мероприятий органов государственной власти, нацеленный на решение задач разви- тия при наличии внешних и внутренних факторов воздействия в условиях оптимизации использования материальной и нематериальной ресурсной базы.

Реализация органами государственной власти стратегии осуществляется во взаимосвязи таких направлений как стратегическое планирование и стратегическое управление. В соответствии с научным подходом к определению понятия стратегического планирования, под данным термином определяют «процесс определения целей и приоритетов, а также значений экономических показателей по основным, наиболее важным направлениям социально-экономического развития страны (региона) на длительную перспективу или на средний срок с одновременным формированием основ механизма их реализации» [Кузык, Кушлин, Яковец, 2011: 95].

В процессе осуществления стратегического планирования реализуется определение направлений экономической трансформации, рост уровня конкурентоспособности экономики, наращивания импортозамещения, повышения уровня жизни и благосостояния населения в зависимости от потребностей развития городского округа на текущем этапе.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегическим планированием признается «деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации» [О стратегическом планировании ... , 2014].

Среди задач стратегического планирования, определенных Федеральным законом № 172-ФЗ, автором выделены:

-

1) конкретизация основных направлений, цели и задач социально-экономического развития на каждом уровне бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также отдельных сфер управления, отраслей экономики;

-

2) установление методов, направленных на достижение цели и решение задач, сформулированных в документах социально-экономического развития в условиях максимально эффективного использования ресурсов;

-

3) разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение установленных документами социально-экономического развития задач [О стратегическом планировании ... , 2014].

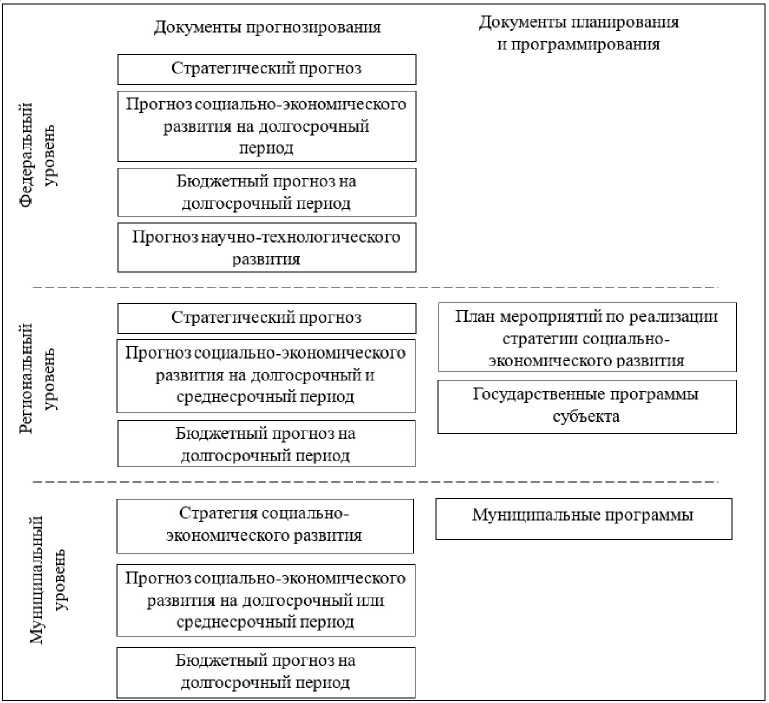

Для формирования системы социально-экономического развития и определения места крупного муниципального образования в системе, автором предложена схема основных документов стратегического планирования по уровням бюджетов бюджетной системы (см. рис. 1).

На основе проведенной систематизации, автором сделан вывод о наличии практического приложения стратегических планов развития на уровнях субъектов федерации и муниципальных образований, в связи с чем вопрос стратегического управления является актуальным на каждом из уровней.

При использовании термина «стратегическое развитие» в области государственного муниципального управления существует проблема ограниченности понятийного аппарата, поскольку данное понятие в большей степени исследуется и применяется в отношении процессов коммерческих предприятий, вследствие чего увеличивается риск недостижения плановых показателей в области государственного управления. При этом, рядом авторов в научных исследованиях осуществляется отождествление терминов «стратегическое управление» и «стратегическое развитие» [Лапыгин, 2015; Лобынцева, 2018]. Данная проблематика формирует объективную необходимость в выделении характерных черт, обособляющих рассматриваемые понятия.

В коммерческой сфере стратегическое развитие представляет собой реализацию изменений в процессе реализации миссии предприятия, достижения основной цели функционирования компании. В данном случае целью может выступать обеспечение высокого уровня деятельности бизнеса на каждом этапе жизненного цикла производства. Основой стратегического развития выступает стратегия, ее определение и реализация.

Автором отмечается, что в отличие от терминов «стратегическое планирование» и «стратегическое управление», определяющих установочную часть процесса, термин «стратегическое

Рис. 1. Схема основных документов, устанавливающих положения стратегического планирования Примечание . Составлено автором по: [Об общих принципах ... , 2014].

развитие» обращен к конкретным действиям в области поставленных на этапе стратегического планирования целей. Таким образом, можно определить, что стратегическое развитие аккумулирует в себе понятия стратегического планирования и стратегического управления, являясь результатом планирования и управления. Стратегическое развитие представляется процессом, определяющим комплекс действий по формированию и осуществлению стратегии. Данный процесс представляет собой постановку цели и определение задач, разработку стратегии, определение необходимых для ее реализации ресурсов, выявления факторов внутреннего и внешнего воздействия. Помимо деления факторов стратегического развития на внутренние и внешние, факторы можно обобщенно сгруппировать по отраслям: экономические, социальные, политические и территориальные (см. табл. 1).

Между факторами внутреннего и внешнего воздействия существует устойчивая взаимосвязь, которая заключается в том, что для осуществления воздействия на определенный фактор внешнего воздействия используя фактор внутреннего воздействия необходимо использование экономических ресурсов. В то же время устойчивое социально-экономическое развитие муниципалитетов зависит в большей степени от уровня финансовой самостоятельности.

Наделение муниципалитетов характеристикой самостоятельности, определение собственных финансовых источников позволяют определить положение муниципалитетов в системе общественных отношений, характеристика муниципального образования, заключенного в реализации собственных полномочий за счет средств муниципального бюджета позволяет непосредственно оказывать воздействие на уровень жизни населения.

Качественное и быстрое социально-экономическое развитие возможно в рамках крупных городских образований, на территории которых сосредоточение высокоинтеллектуальных трудовых ресурсов создает возможность для производства инновационных продуктов, что приводит к росту доходов и сопутствующих производств в условиях высокой конкуренции.

В целях определения приоритетов социально-экономического развития крупных городских

Систематизация факторов, влияющих на стратегическое развитие

Таблица 1

|

Отрасли |

Примеры факторов внутреннего воздействия |

Примеры факторов внешнего воздействия |

|

Экономические |

– уровень бюджетной обеспеченности; – программы экономического развития; – государственная поддержка реализации коммерческих проектов; – развитие и распространение инновационных технологий; – развитие кадрового обеспечения |

– рентабельность коммерческих предприятий; – инвестиционный климат и инвестиционная активность; – развитие инновационных процессов; – объем теневого сектора экономики; – тенденции в оттоке квалифицированных кадров и активного бизнес-сообщества |

|

Социальные |

– социально-направленные муниципальные программы в области образования, здравоохранения и иных; – проведение культурно-массовых мероприятий |

– численность и половозрастной состав населения; – уровень трудовых ресурсов; – уровень благосостояния населения |

|

Политические |

– формирование спокойной общественнополитической ситуации; – вовлечение населения в деятельность органов местного самоуправления |

– геополитические тенденции; – гражданская позиция общественных объединений и групп граждан по приоритетным вопросам |

|

Территориальные |

– программы улучшения городской среды; – развитие туристического потенциала |

– экономико-географическое положение; – культурно-историческое наследие; – экологическая обстановка; – транспортная инфраструктура |

Примечание. Составлено автором.

агломераций обратимся к документам стратегического развития и управления городов-миллионников РФ.

В соответствии со ст. 39 Федерального закона № 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, в связи с чем следует отметить, что хотя для муниципальных образований формирование стратегии социально-экономического образования не обязательно, органами местного самоуправления крупных городских агломераций формируются документы стратегического планирования, что говорит о высоком уровне актуальности вопросов стратегического управления на уровне крупнейших муниципалитетов [Об общих принципах ... , 2014].

Анализ документов, определяющих основополагающие характеристики стратегического развития городов с численностью населения более 1 млн чел., продемонстрировал, что базовым фактором реализации является экономическое содержание стратегического управления. В процессе развития крупных городских округов важную роль играет повышение привлекатель- ности муниципалитета для населения, как субъекта деятельности, непосредственно влияющего на уровень социально-экономического развития. Для достижения высокого уровня привлекательности городского округа для жителей следует определять такие направления стратегического развития, как: развитие и формирование новых конкурентоспособных производств как центров притяжения трудовых ресурсов; модернизация и формирование современной инфраструктуры как основы для комфортного проживания, обеспечивающего баланс между трудовой занятостью и отдыхом; совершенствование эмоционально-интеллектуальной базы посредством формирования и поддержки на высоком уровне сфер культуры и образования.

В свою очередь, учитывая наличие взаимосвязи между перечисленными направлениями стратегического управления, комплекс мероприятий повлечет за собой возникновение синергетического эффекта, повышающего уровень социально-экономического развития в совокупности мероприятий. При этом основным положением стратегического планирования развития крупного городского образования является определение приоритетов развития с учетом максимизации эффективности использования имеющихся ресурсов при реализации принципов местного самоуправления.

Так как базовым экономическим инструментом решения задач стратегического управления на уровне городских округов является бюджет муниципального образования, в рамках исследования автором отмечена особая роль муниципального бюджета. Финансовой основой обеспечения принципа самостоятельности местного самоуправления является экономический потенциал муниципального образования, который позволяет органами местного самоуправления наиболее качественно осуществлять реализацию собственных полномочий. В то же время развитие муниципального образования, являющегося базовой административно-территориальной единицей, непосредственно влияет на экономическое развитие государства.

Актуальность муниципального уровня бюджетной системы отмечается также рядом современных ученых. Согласно исследованию Л.П. Ворониной, эффективное управление территорией обеспечивается достаточным объемом финансовых ресурсов, доступных органам власти [Воронина, 2016].

По мнению С.В. Мишиной, назначение местных бюджетов демонстрирует их экономическую сущность. К функциям местных бюджетов С.В. Мишина относит: формирование фондов денежных средств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; перераспределение и реализация фондов денежных средств в соответствии с приоритетными направлениями; осуществление контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности организаций, являющихся получателями средств бюджета [Мишина, 2011].

Следовательно, экономическое содержание стратегического управления в крупных городских округах автором определяется как формирование методов и инструментов стратегического управления в соответствии с целями, сформулированными в документах стратегического планирования, в условиях максимизации использования ограниченного объема ресурсов при воздействии внешних и внутренних факторов. Особенность стратегического управления на территории крупных городских округов проявляется в конкурентной специфике развития муниципального образования, направленной на привлечение финансовых, трудовых, интеллектуальных ресурсов для экономического развития территории.

Согласно данным Росстата, в течение 2018– 2022 гг. доля городского населения увеличилась на 4,4 %, составив 78,4 %, что свидетельствует о наличии тенденции к урбанизации населения. На 1 января 2022 г. в крупных городских округах с численностью населения более миллиона человек было зарегистрировано 33,5 млн чел. или 23 % населения Российской Федерации.

К тенденциям стратегического развития крупных городских округов относится: глобализация и рост конкурентной борьбы за интеллектуальные ресурсы; нацеленность органов местного управления на повышение уровня комфорта городских территорий; потребность в реализации муниципальных проектов по повышению инвестиционной привлекательности; существование объективной необходимости в комплексной цифровизации городской среды; рост бюджетных расходов на здравоохранение, вызванный старением населения; рост населения влечет за собой повышение уровня преступности и вызывает необходимость совершенствования систем правоохранительных органов.

Особенности развития городских агломераций

Несмотря на существующий интерес ученых к вопросу стратегического развития городских агломераций, общий подход к дефиниции понятия «городская агломерация» не определен.

Согласно взглядам Е.Н. Перцика, городская агломерация представляет собой «быстро развивающиеся во всем мире скопления населенных мест», для определения которых не имеется общей терминологии, «систему территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, общей социальной и технической инфраструктурой» [Перцик, 1999: 32].

По мнению В.А. Колясникова, городская агломерация представляет собой «компактную пространственную группировку поселений, обладающую объектами инновационной, производственной, социальной, экологической, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, а также объединенную маятниковыми функциональными и композиционными связями в динамическую и экономически эффективную систему» [Колясников, 2015: 15].

Н.Ю. Власова и др. отмечают, что городская агломерация – это «компактная и относительно развитая совокупность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких городов- ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями; пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельных жизненный цикл большинства жителей города и его спутниковой зоны» [Власова, Антипин, 2010: 107].

Современная городская агломерация характеризуется взаимосвязью рынков труда, земли, капитала, недвижимости, степенью взаимосвязанности отдельных элементов [Бозе, 2007]. В научных исследованиях под агломерационным эффектом понимают свойство увеличения эффективности развития территориального образования, применения трудовых и материальных ресурсов, когда населенный пункт или группа населенных пунктов сконцентрированы вокруг непосредственного центра притяжения, обеспечивающего население ресурсами, при этом населенные пункты взаимосвязаны через экономические, территориальные, социальные связи [Сапожников, 2015].

Следует отметить наличие у агломерационного эффекта характера синергетичности, связанного с тем, что при усилении действия одного процесса, происходит усиление сопутствующих. Как результат, повышается качество жизни населения, происходит экономическое развитие территории, впоследствии происходит приток населения, материальных и экономических ресурсов.

В то же время у агломерационного эффекта наблюдается негативное воздействие. В муниципалитетах, подверженных влиянию агломерационного эффекта, происходит возникновение таких проблем как рост потребности в совершенствовании муниципальной инфраструктуры, перегруженности, системы здравоохранения и транспортной системы, возникновение социальной напряженности, рост цен на земельные участки и недвижимость, повышение стоимости коммунальных услуг, увеличение стоимости рабочей силы и снижения качества экологии.

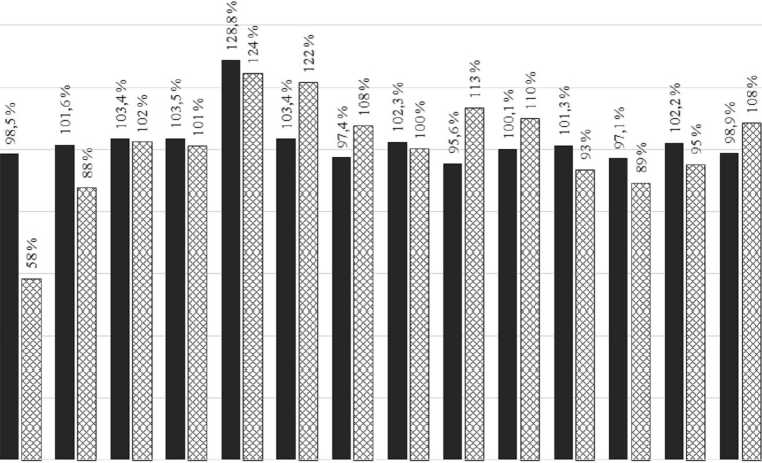

Для оценки происходящих агломерационных процессов в городах-миллионниках, автором проведен анализ темпа роста численности населения и темпа роста собственных доходов за 2021 г. к 2015 г. в сопоставимых ценах 2015 г. (рис. 2). Указанный временной промежуток выбран в соответствии с принятием Федерального закона № 136-ФЗ уси-

■ Население В Налоговые и неналоговые доходы

Рис. 2. Темп роста численности и собственных доходов 2021 г. к 2015 году

Примечание. Рисунки 2–3 и таблицы 2–3 составлены на основе отчетных данных финансовых органов городов-миллионников.

ливающим роль органов государственной власти субъекта Российской Федерации в организации местного самоуправления на территории муниципалитета [Федеральный закон ... , 2023].

Проведенный анализ демонстрирует рост численности населения в 9 из 14 городов-миллионников, при этом также для 9 муниципалитетов темп роста численности превышает темп роста реальных доходов, соответственно, динамика уровня финансового обеспечения большей части рассматриваемых городов-миллионников отстает от динамики увеличения населения в данных муниципалитетах. Данный факт влечет за собой сокращение уровня среднедушевых расходов бюджета муниципального образования при возрастании нагрузки на бюджет.

Показателем, характеризующим вклад муниципального образования в экономическое развитие государства, выступает валовой продукт. По итогам 2017 г. вклад крупных городских агломераций с численностью жителей более 1 млн чел. в валовой внутренний продукт государства составил 32 %, из которых треть обеспечена городами-миллионниками за исключением городов федерального значения [Экономика городов-миллионников … , 2019].

В свою очередь, средняя доля объема бюджета города-миллионника в объеме консолидированного бюджета субъекта федерации составляет около 17 %, что в 2 раза меньше, чем доля вклада города-миллионника в производимом валовом продукте субъекта, из чего можно сделать вывод о том, что в доход бюджета крупных городских агломераций поступает меньшая часть из создаваемого на его территории объема валового продукта. Большая же часть перераспределяется на уровень субъекта федерации и федеральный уровень, вследствие чего органы муниципальной власти имеют низкий уровень мотивированности в наращивании экономического потенциала. Однако следует отметить, что мероприятия, направленные на экономическое развитие наиболее результативны на уровне муниципального образования, так как именно органы местного самоуправления вовлечены в специфику развития экономики конкретной территории.

По мнению Е.М. Бухвальда, для активизации функции муниципального звена управления в целях экономического развития России требуется выделение группы муниципалитетов, которые на практике будут осуществлять мероприятия в рамках непосредственного участия органов местного самоуправления в стимулировании инно- вационной деятельности и в отношении которых стимулирующие мероприятия могут иметь эко-номически-значимый эффект. К данной категории муниципальных образований следует отнести наукограды, особые экономические зоны федерального и регионального уровней, технопарки, индустриальные точки и иные муниципалитеты, являющиеся базисами социально-экономического развития. Имеющийся опыт демонстрирует, что стандартные меры бюджетно-налогового регулирования и объемы полномочий недостаточны для данной категории муниципальных образований, что требует особого порядка определения полномочий и регулирующих мероприятий [Бухвальд, 2013].

Автор предполагает, что в качестве данной группы муниципальных образований могут выступать города с численностью населения свыше миллиона человек за исключением городов федерального значения по причине наличия уникальных характеристик, не позволяющих сравнивать темпы и уровень социально-экономического развития с нестоличными городами-миллионниками. В рамках определения системы мер поддержки городов-миллионников автором проведен анализ состояния финансовой системы, характерной для данной категории муниципалитетов. Выделение в отдельную категорию вышеуказанных городов-миллионников также может стать базисом для более гибкого регулирования полномочий местного самоуправления, условий формирования ресурсной базы.

Экономическим результатом деятельности муниципальных органов власти являются доходы бюджета муниципального образования. При этом с увеличением численности проживающих на территории муниципалитета граждан, увеличивается финансовая нагрузка на муниципальный бюджет, являющийся источником финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг.

Темпы экономического развития муниципалитета и уровень финансовой самостоятельности демонстрирует показатель бюджетной автономии – доли налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета в общей сумме собственных доходов. При этом показатель доли собственных доходов в общем объеме доходов муниципалитета не отражает степень финансовой независимости, поскольку в соответствии с бюджетным законодательством, в объем собственных доходов включают также дотации и субсидии.

Представленный в таблице анализ уровня финансовой автономии городов-миллионников за период 2015–2021 гг. демонстрирует снижение показателя в большинстве городских агломераций, средний показатель сократился с 76,5 % до 69,2 % в рассматриваемом периоде (табл. 2).

Из результатов проведенного анализа следует, что обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований, что являлось одной из задач при принятии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, не была достигнута, при этом особое внимание следует уделить тому, что города-миллионники являются более финансово обеспеченными, чем иные муниципальные образования.

Оценивая уровень финансовой самостоятельности автором также проведен анализ структуры доходов городских агломераций с числен- ностью населения более 1 млн чел. в 2015 и 2021 гг. (табл. 3).

Представленный в таблице 3 анализ фиксирует изменение структуры доходов в направлении увеличения доли суммы межбюджетных трансфертов практически во всех городах-миллионниках, за исключением бюджета Ростова-на-Дону. Так увеличение доли безвозмездных поступлений составило от 1,7 процентных пунктов (далее – п. п.) в Красноярске до 21,8 п. п. в Волгограде. В среднем данный показатель вырос на 6,6 п. п. Обращая внимание на структуру безвозмездных поступлений в бюджеты городов-миллионников, автором отмечено, что рост доли межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципальных бюджетов связан с увеличением объема поступления субвенций и субсидий. В связи с тем, что на-

Таблица 2

Уровень финансовой автономии городов-миллионников России в период 2015–2021 гг., %

|

Город |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

|

Волгоград |

79,3 |

69,1 |

61,4 |

58,4 |

55,5 |

41,6 |

41,7 |

|

Воронеж |

79,5 |

67,7 |

63,4 |

54,8 |

56,5 |

64,9 |

61,7 |

|

Екатеринбург |

79,5 |

79,1 |

70,1 |

70,1 |

77,0 |

75,9 |

70,3 |

|

Казань |

72,2 |

83,9 |

89,8 |

82,6 |

84,7 |

94,9 |

84,6 |

|

Краснодар |

87,1 |

87,5 |

71,0 |

71,0 |

79,8 |

66,6 |

73,9 |

|

Красноярск |

77,6 |

86,4 |

75,6 |

60,3 |

68,9 |

64,5 |

74,2 |

|

Н.Новгород |

76,4 |

66,5 |

61,7 |

69,2 |

70,3 |

64,8 |

60,6 |

|

Новосибирск |

84,7 |

90,6 |

83,6 |

81,0 |

75,3 |

74,8 |

77,6 |

|

Омск |

73,9 |

69,9 |

83,3 |

74,9 |

73,2 |

74,2 |

74,5 |

|

Пермь |

91,3 |

87,9 |

88,9 |

81,3 |

76,8 |

75,1 |

77,5 |

|

Ростов-на-Дону |

56,6 |

49,3 |

58,9 |

65,0 |

72,9 |

71,9 |

71,7 |

|

Самара |

81,9 |

75,5 |

70,9 |

77,1 |

73,8 |

69,2 |

71,8 |

|

Уфа |

65,8 |

55,5 |

57,2 |

58,8 |

59,3 |

64,7 |

67,8 |

|

Челябинск |

64,6 |

61,5 |

64,9 |

58,2 |

56,5 |

47,9 |

60,8 |

|

Среднее значение |

76,5 |

73,6 |

71,5 |

68,8 |

70,0 |

67,9 |

69,2 |

Структура доходов бюджетов городов-миллионников России, %

Таблица 3

|

Город |

2015 г.: доля в общем объеме доходов, % |

2021 г.: доля в общем объеме доходов, % |

||||

|

налоговых доходов |

неналоговых доходов |

безвозмездных поступлений |

налоговых доходов |

неналоговых доходов |

безвозмездных поступлений |

|

|

Волгоград |

35,3 |

14,6 |

50,2 |

21,7 |

6,3 |

72,0 |

|

Воронеж |

40,2 |

12,8 |

47,0 |

34,7 |

6,0 |

59,3 |

|

Екатеринбург |

37,4 |

19,0 |

43,6 |

38,4 |

8,1 |

53,6 |

|

Казань |

44,3 |

14,9 |

40,8 |

43,3 |

8,2 |

48,5 |

|

Краснодар |

46,1 |

11,2 |

42,7 |

47,2 |

5,0 |

47,8 |

|

Красноярск |

42,3 |

12,4 |

45,2 |

48,8 |

4,3 |

46,9 |

|

Нижний Новгород |

34,3 |

12,7 |

53,0 |

32,5 |

8,3 |

59,3 |

|

Новосибирск |

42,5 |

17,2 |

40,3 |

42,1 |

9,4 |

48,5 |

|

Омск |

37,4 |

12,5 |

50,0 |

36,4 |

11,9 |

51,8 |

|

Пермь |

53,2 |

8,0 |

38,8 |

39,4 |

11,9 |

48,7 |

|

Ростов-на-Дону |

30,8 |

6,0 |

63,2 |

36,9 |

5,7 |

57,4 |

|

Самара |

49,7 |

7,4 |

42,9 |

48,9 |

3,6 |

47,6 |

|

Уфа |

31,0 |

20,1 |

48,9 |

34,1 |

9,6 |

56,4 |

|

Челябинск |

27,0 |

5,8 |

67,2 |

27,5 |

3,4 |

69,1 |

правлением расходования субвенций является реализация переданных полномочий, самостоятельность органов местного самоуправления в части распоряжения данными средствами отсутствует. Увеличение доли субсидий также негативно влияет на уровень финансовой автономии, демонстрирует недостаточный уровень собственных доходов бюджета муниципалитета, которые должны обеспечивать реализацию полномочий органов местного самоуправления и качественное оказание муниципальных услуг населению.

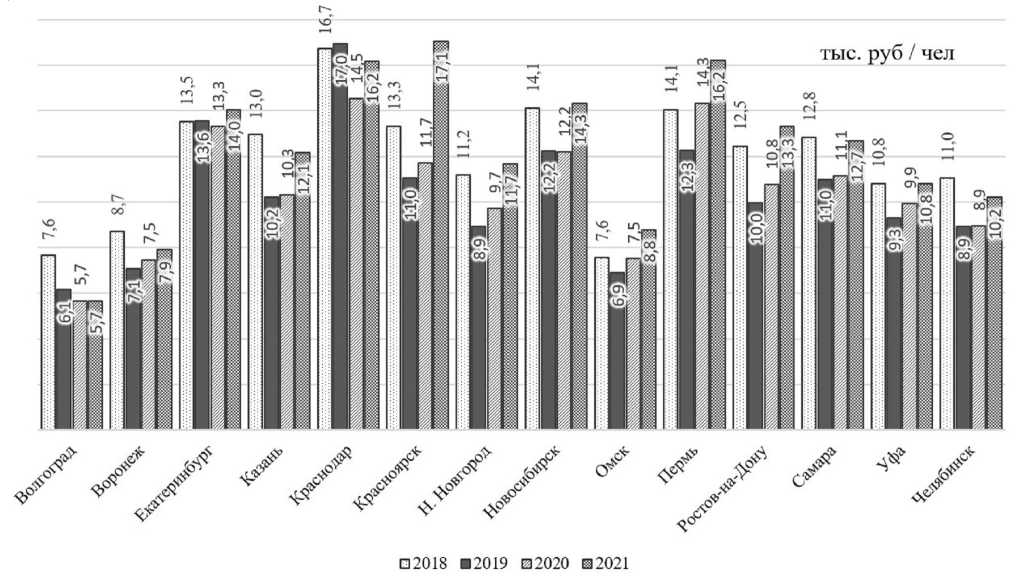

Для оценки финансовой возможности муниципалитета качественного исполнения собственных полномочий по обеспечению базовых потребностей жителей при условиях влияния агломерационного эффекта, автором сформирован график, который характеризует динамику бюджетной самообеспеченности в сопоставимых ценах. Данный показатель рассчитывается как отношение налоговых и неналоговых доходов к численности населения и отражает объем средств, приходящихся на одного жителя муниципального образования (рис. 3).

Демонстрируемая динамика бюджетной самообеспеченности для большинства крупных городских агломераций с численностью жителей более 1 млн чел. отражает сохранение показателя на относительно неизменном уровне.

Так как на размер объема доходов оказывает влияние показатель «индекс потребительских цен», автором проведена оценка темпа роста бюджетной самообеспеченности в сопоставимых ценах 2018 года.

Рассмотренные показатели, характеризующие исполнение бюджета муниципальных образований крупных городских агломераций, отражают фактическое сокращение объема реальных налоговых и неналоговых поступлений при увеличении численности населения. Результатом является рост зависимости городских агломераций от объемов предоставляемых из вышестоящих бюджетов межбюджетных трансфертов. Совокупность рассмотренных характеристик свидетельствует о риске снижения уровня заинтересованности крупных городских агломераций к наращиванию собственного экономического потенциала. Учитывая изложенное, высокую актуальность принимает стимулирование органов власти муниципальных образований к наращиванию экономического потенциала городских агломераций. Агломерационный эффект, оказывающий воздействие на развитие городов-миллионников, выступает значимой характеристикой, требующей разработки индивидуальных решений в области бюджетного регулирования, в отличие от прочих видов муниципальных образований.

Рис. 3. Динамика бюджетной самообеспеченности городов-миллионников России (в сопоставимых ценах)

Выводы

Исходя из изложенного, следует выделить специфические факторы развития крупных городских агломераций, как катализаторов социально-экономического развития государства:

– крупные городские агломерации являются естественными центрами притяжения различных типов ресурсов;

– на территории крупных городских агломераций высокая доступность качественного образования;

– наличие развитой современной инфраструктуры, в том числе используемой для наращивания экономического потенциала;

– наличие высокого экономического, инновационного и промышленного потенциала.

Автором предложены следующие меры, направленные на решение задач по повышению качества стратегического развития крупных городских агломераций:

-

1) закрепление в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отдельного вида муниципалитетов – города-миллионники;

-

2) формирование государственной программы по развитию городов-миллионников, на базе софинансирования проектов по развитию инфраструктуры, инноваций и инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета;

-

3) подготовка и применение стимулирующих мер на основе решения органами местного самоуправления вопросов, приоритетных для органов федеральной власти и органов государственной власти субъектов федерации, в виде межбюджетных трансфертов, доступных к расходованию на цели, первостепенные для муниципальных органов власти.

Таким образом, планомерное качественное социально-экономическое развитие городов с численностью населения более 1 млн чел., как крупных муниципальных образований, имеющих высокую важность в вопросах развития государства, возможно при применении специфических мер, направленных на повышение уровня финансовой независимости, увеличение собственной доходной базы, стимулирование органов власти муниципального образования к повышению качества реализуемой деятельности.

Список литературы Специфика стратегического развития крупных городских агломераций

- Богомолова И. В., 2016. Стратегическое планирование устойчивого развития крупных городов индикативным методом: опыт и перспективы модернизации. Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ. 251 с.

- Бозе Э., 2007. Городская агломерация: старое название – новое содержание // Российское экспертное обозрение: сетевой журнал. № 4-5. URL: http://www. demoscope.ru/weekly/2010/0407/analit04.php#1

- Бухвальд Е. М., 2013. Муниципальная реформа в России: мифы и реальность // Общество: политика, экономика, право. № 1. С. 60–69.

- Власова Н. Ю., Антипин И. А., 2010. Городские агломерации: история, современность, стратегические ориентиры // Известия Уральского государственного экономического университета. № 3 (29). С. 106–113.

- Воронина Л. П., 2016. Особенности формирования доходов местных бюджетов и их роль в эффективном управлении территорией муниципального образования // Муниципалитет: экономика и управление. № 2 (15). С. 16–21.

- Колясников В. А., 2015. Развитие понятия «Городская агломерация» // Академический вестник Урал-НИИпроект РААСН. № 2. С. 10–15.

- Кузык Б. Н., Кушлин В. И., Яковец Ю. В., 2011. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование. М.: Экономика. 604 с.

- Лапыгин Д. Ю., 2015. Стратегическое развитие региона с позиций системного подхода // Современные проблемы науки и образования: сетевое издание. № 1-1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19265

- Лобынцева И. И., 2018. Стратегическое развитие организации // Политика, экономика и инновации. № 2 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-razvitie-organizatsii

- Мишина С. В., 2011. Местные бюджеты – финансовая основа самоуправления // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. № 15. С. 30–34.

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023), 2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2023), 2003. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Перцик Е. Н., 1999. Города мира. География мировой урбанизации. М.: Междунар. отношения. 384 с.

- Портер М. Э., 2000. Конкуренция. М.: Вильямс. 495 с.

- Сапожников Г. Н., 2015. Агломерации в экономике, их назначение и развитие // Дискуссия. № 11 (63). С. 38–45.

- Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж., 2007. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. М.: Вильямс. 928 с.

- Фалмер Р. М., 1992. Энциклопедия современного управления: в 5 т. Т. 1 / под ред. Х. А. Бекова, Н. П. Володиной. М.: ВИПКэнерго. 120 с.

- Федеральный закон от 27.04.2023 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 342-6 и 343-2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3-1

- Закона Российской Федерации “О таможенном тарифе”, 2023. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304270012

- Экономика городов-миллионников: право на развитие, 2019. URL: https://media.strelka-kb.com/gdpcities