Специфика восприятия россиянами жилищных условий и жилищного неравенства: динамика и факторы

Автор: Коленникова Нина Дмитриевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются динамика и специфика восприятия россиянами своих жилищных условий, жилищного неравенства, а также оценки общей жилищной ситуации в стране. На данных общероссийских репрезентативных исследований, проведенных Институтом социологии ФНИСЦ РАН методом face-to-face при поквартирном опросе, показано, что для большинства россиян жилищное неравенство сегодня в большей мере связано с проблемой не наличия жилья, а скорее его количества и качества. В связи с этим жилищное неравенство не теряет своей актуальности, а его болезненность варьируется для разных групп. Ключевыми факторами, предопределяющими специфику субъективных оценок жилищных условий и болезненность переживаемого жилищного неравенства в современных условиях, становятся этап жизненного цикла человека и его ресурсная база, включающая не только доходы, но и нематериальные характеристики, связанные с занятостью, образованием и количеством переживаемых проблем. Показано, что наибольшее соответствие жилищных условий субъективному запросу фиксируется в наиболее благополучных группах, а наименьшее, соответственно, в относительно неблагополучных. Акцентировано внимание на весьма скудном перечне используемых россиянами инструментов улучшения жилищных условий, наиболее распространенным из которых является покупка жилья, и высокой значимости в этом контексте поселенческих неравенств. Несмотря на позитивное восприятие большинством россиян проводимой жилищной политики, она в высокой степени ориентирована на решение вопросов с наличием жилья, но не полностью учитывает вопросы неравенства в качестве жилищных условий.

Жилищное неравенство, жилищные условия, удовлетворенность жильем, жилищная ситуация, социальная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147244555

IDR: 147244555 | УДК: 316.472.3 | DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.14

Текст научной статьи Специфика восприятия россиянами жилищных условий и жилищного неравенства: динамика и факторы

Наличие жилья относится к базовым потребностям человека, а жилищные условия являются одним из ключевых параметров качества жизни населения России1. За последние 15 лет государству удалось добиться значительных успехов в жилищной сфере. В частности, были существенно увеличены объемы строительства, а также сделаны серьезные шаги по повышению доступности для населения такого инструмента улучшения жилищных условий, как ипотека. При этом речь идет скорее о работе над повышением доступности улучшения качества жилищных условий, поскольку проблема наличия жилья для большинства представителей массовых слоев российского населения не характерна. Так, по данным переписи 2021 года, 68% россиян проживали в отдельных квартирах, еще 28,6% – в индивидуальных домах2. Схожая ситуация наблюдается в странах Евросоюза (в среднем по ЕС 52% населения стран живут в домах и 47,5% – в квартирах)3, для граждан которых не столь актуальна проблема наличия жилья, сколько параметры его качества.

При этом в РФ, несмотря на существенное увеличение средней площади жилья на одного человека (с 22,6 кв. м в 2010 году до 28,2 кв. м в 2022 году)4, она все еще ниже, чем в ряде стран, например Германии и Франции (по 39 кв. м), США (70 кв. м) и Канаде (76 кв. м)5. Соответственно, количество комнат на одного человека в России меньше. При этом уровень заселен- ности жилья и другие параметры его качества, как показывают данные зарубежных исследований, являются одними из ключевых факторов субъективного благополучия человека (Swope, Hernandez, 2019; Ruiz-Tagle, Urria, 2022; Zhu, Holden, 2023), в особенности для детей, растущих в относительно комфортных условиях или же в условиях перенаселенности жилья (Clair, 2019).

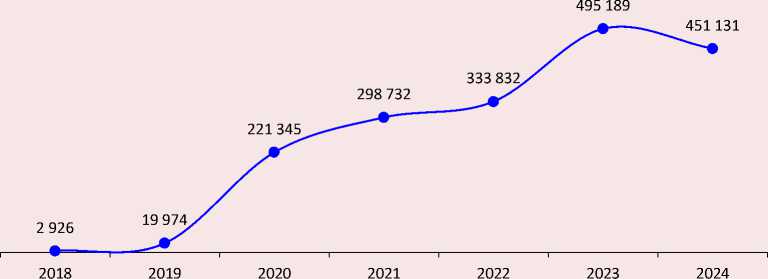

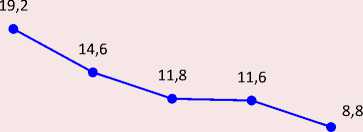

На этом фоне ключевым драйвером улучшения жилищных условий в России остаются действующие программы льготной ипотеки. По итогам 2023 года объемы кредитов с господдержкой достигли пиковых значений6. Впрочем, вследствие отмены льготной ипотеки и сокращения господдержки в части семейной ипотеки по итогам 8 месяцев 2024 года заметно снизилось количество выданных ипотечных кредитов, хотя и не резко, особенно если учитывать аналогичные показатели за предыдущие годы (рис. 1) .

Тем не менее большинство россиян в силу разных причин не использует даже льготные программы в качестве эффективного инструмента по улучшению жилищных условий, ипотеку имеет не более 10% взрослого населения России7.

Это прежде всего связано с нестабильной социально-экономической ситуацией последних лет и высокими территориальными неравенствами. К примеру, в июне 2024 г. топ-3 регионов на рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Соответственно, в регионах объем ИЖК гораздо ниже, а его минимум зафиксирован среди заемщиков из Республики Ингушетия8. Те же тенденции отмечаются при рассмотрении статистики о вводе жилищных площадей – в одних регио-

Рис. 1. Реализация льготных ипотечных программ («Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «IT ипотека») с января по август 2018–2024 гг., количество выданных кредитов

Источник: расчеты автора; Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию // URL: https://дом. рф/programmy-gosudarstvennoj-podderzhki/operational-reporting/ (дата обращения 10.08.2024).

нах фиксировался многократный прирост введенного в эксплуатацию жилья, а в некоторых значимое снижение. К примеру, наибольшие объемы жилья в расчете на 1000 человек в 2022 году введены в Ленинградской (в 2,8 раза выше среднероссийского уровня), Московской, Тюменской, Калининградской и Сахалинской областях, Краснодарском крае, Чеченской Республике и Республике Адыгея, а также в Севастополе. Значительное сокращение объемов строительства отмечалось в сравнении с 2021 годом в Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Ульяновской, Томской, Саратовской областях и Еврейской автономной области.

Ограничивают использование ипотеки как инструмента по улучшению жилищных условий и причины субъективно толка, обусловленные общим негативным восприятием россиянами таких кредитов, корни которого могут быть наследием советского «права на жилье» (Zavisca, 2013). Актуальны на этом фоне вызовы, связанные с качеством жилищного фонда и жилой среды в целом9. Не теряет своей остроты и жилищное неравенство, которое по крайней мере на протяжении последних двух десятилетий, согласно данным мониторинга Института социологии ФНИСЦ РАН, традиционно входит в тройку наиболее острых неравенств как для общества в целом, так и для отдельных индивидов в частности. В кризисные же периоды возрастают риски расширения его масштабов, поскольку адаптация к новым условиям в жилищной сфере подразумевает поиск оптимального соотношения рыночных и раздаточных институтов (Бессонова, 2012). В особенности это соотношение важно учитывать в современных условиях, когда жилье переходит в перечень экономических ресурсов, способных быть источником выгоды (Wind, Hedman, 2017; Dewilde, Ronald, 2017). При этом далеко не всегда индивид имеет возможность действовать в отношении своего жилья как свободный рациональный агент, стремящийся максимизировать полезность (Beer et al., 2011), поскольку отдельные факторы могут служить барьером к такому действию. Это может быть как позиция человека в системе производственных отношений и его место в общей социальной иерархии, так и влияние общественной ситуации, исторического контекста (Forrest, Izuhara, 2012; Dol, Boumeester, 2018).

Кроме того, жилищное неравенство зачастую напрямую не связано с материальным положением индивида или домохозяйства, хотя косвенно эта составляющая отражается в качестве занимаемого жилья (Кротов и др., 2003). При этом, как справедливо отмечают российские исследователи, имеющиеся работы по изучению жилищного неравенства с применением структурного подхода акцентируют внимание на актуальности вопроса и во многом сосредоточены на выстраивании жилищной стратификации по тем или иным объективным показателям, а вопросам восприятия этой формы неравенства и специфики жилищных условий уделяется гораздо меньше внимания (Старикова, 2018; Кобыща и др., 2022).

Методология, методы и эмпирическая база исследования

С учетом вышеобозначенных предпосылок по актуализации в российском обществе вопросов качества жилищных условий на фоне растущих количественных показателей обеспеченности населения квадратными метрами важно учитывать то, как разные группы россиян воспринимают свои жилищные условия, где локализовано наиболее болезненное восприятие жилищного неравенства и каковы в связи с этим оценки жилищной политики в стране в целом, т. к. значимость жилищной проблемы и острота жилищного неравенства в зависимости от объема и характера других экономических и нематериальных ресурсов способны изменяться у представителей разных групп населения. В этом смысле с точки зрения научной значимости мы попробуем хотя бы частично дополнить субъективную картину восприятия жилищных условий и жилищного неравенства. В практическом смысле выявление тенденций локализации субъективных представлений значимо с точки зрения расстановки приоритетов при разработке льготных жилищных программ и постановки задач развития дополнительных инструментов по улучшению жилищных условий, кроме покупки жилья.

Цель проведенного исследования заключалась в выявлении специфики восприятия аспектов жизни, связанных с жильем, и взаимосвязанных с этими субъективными оценками факторов. В частности, задачи исследования предполагали рассмотрение оценок субъективных аспектов восприятия гражданами своих жилищных условий10, субъективной значимости для россиян жилищного неравенства применительно к обществу в целом и для себя лично11, оценок россиянами жилищной ситуации в стране в целом12. Объективные параметры при этом полностью не игнорировались.

Эмпирическую базу исследования составили результаты 14-й и 15-й волн поквартирного мониторингового опроса13, проведенного методом face-to-face Институтом социологии ФНИСЦ РАН в июне 2023 и апреле 2024 г. по общероссийской районированной квотной выборке (N = 2000 для каждого из указанных опросов), репрезентирующей взрослое (18 лет и старше) население РФ по полу, социально-профессиональному статусу, образованию и типу населенного пункта. Для анализа динамики отдельных показателей использовались данные многолетних мониторинговых опросов Института социологии ФНИСЦ РАН, осуществленных по аналогичной модели выборки14.

Динамика оценок жилищных условий россиянами

Роль наличия собственного жилья для абсолютного большинства россиян традиционно очень велика. Большинство россиян включало в число основных жизненных целей приобретение собственного жилья с 2001 по 2024 год, а доля тех, кто к этому не стремился, являлась минимальной (рис. 2) . Важно также, что пространство возможностей для покупки собственного жилья постепенно расширяется и растет уверенность граждан в своих возможностях в данной сфере. Так, с 2015 года наметилась тенденция к умеренному снижению общей численности тех, кто не имеет своего жилья, и с этого же момента значительно сократилась доля неуверенных в собственном успехе в части покупки отдельной квартиры или дома.

На наличие собственного жилья, а также уверенность в достижении такой цели оказывают воздействие несколько факторов. Ключевым из них является возраст. По мере взросления люди так или иначе находят возможности по обеспечению постоянной «крыши над головой» и актуальность данного вопроса для них если и не исчезает вовсе, то, по крайней мере, снижается. Если в группе молодых людей от 18 до 24 лет собственного жилья не имеют 87,4%, то среди тех, кому от 55 до 65 лет, уже 9,1%, и 5,9% – в самой старшей группе. Причем россиянам чаще всего удается обзавестись собственной квартирой или домом только к 30–35 годам, поскольку именно с этого возраста численность имеющих свое жилье начинает доминировать над теми, у кого его пока еще нет (54,3% против 45,6 соответственно).

С другой стороны, если человеку к 35 годам жильем обзавестись не удалось, то снижается его уверенность в собственной способности достичь рассматриваемой цели. Среди тех, кто пока не имеет своего жилья, но декларирует уверенность в достижении этой цели, большинство составляют россияне в возрасте до 35 лет (62,8%). Напротив, в группе тех, кто не имеет своего дома или квартиры и сомневается в том, что ему удастся их приобрести, 75,3% находятся в возрасте старше 35 лет. Это подтверждает тезис о «переломном» в жилищном вопросе возрасте в 30–35 лет, после наступления которого при отсутствии собственного жилья значимо снижается мотивация к его приобретению.

Рис. 2. Динамика оценок населением собственных перспектив по возможности иметь свою отдельную квартиру или дом*, 2001–2024 гг., %

□ Уже добились □ Пока не добились, но считают, что это им по силам

□ Хотели бы, но вряд ли смогут этого добиться □ В жизненных планах этого не было

* Формулировка вопроса в анкете выглядела следующим образом: «К чему Вы стремились в своей жизни и в каких сферах уже добились желаемого (иметь отдельную квартиру / дом)?». Ответ включал варианты: «Уже добились этого», «Пока не добились, но считают, что еще добьются», «Хотели бы, но вряд ли добьются», «В планах этого не было» и «Затрудняюсь ответить». Здесь и далее на рисунках и в таблицах численность затруднившихся с ответом не указана, поскольку в большинстве случаев она составляла меньшинство. По этой причине сумма ответов в вопросах с одним выбором может не равняться 100%.

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Значимыми в этом вопросе оказываются и социально-статусные характеристики индивида. Так, в низкодоходных слоях (доходы ниже 0,75 медианы по отношению к типу поселения, в котором проживает индивид) общества выше численность не имеющих собственного жилья (30,3% против 23,4 среди представителей высокодоходных слоев, чьи доходы превышают 2 медианы), а также тех, кто не уверен в том, что ему удастся приобрести свою квартиру или дом (7,4% против 0,7 в группе высокодоходных)15. Относительно чаще не имеют собственного жилья, но ставят перед собой такую цель рабочие низкой или средней квалификации, рядовые работники сферы торговли и услуг, а также служащие на должностях, не предполагающих наличия высшего образования (43,7, 38,1 и 35,1% соответственно). Однако это вовсе не означает, что занятость на таких позициях заведомо снижает шансы на приобретение собственного жилья. Ключевую роль в этом вопросе играет скорее набор имеющихся специфических навыков, нежели уровень образования, хотя и его значимость полностью отрицать нельзя. Наиболее же высоки возможности в части приобретения собственного жилья в группе руководителей разного уровня, хотя и среди них не имеют своего жилья 18,1%.

Таким образом, динамику оценок россиянами своих возможностей по приобретению собственного жилья в целом можно охарактеризовать как позитивную, однако более трети россиян пока не смогли достигнуть этой цели. И хотя ее достижение по большей мере предопределено этапом жизненного цикла человека, другие факторы материального и нематериального свойства также способны оказывать на перспективы ее реализации значимое влияние.

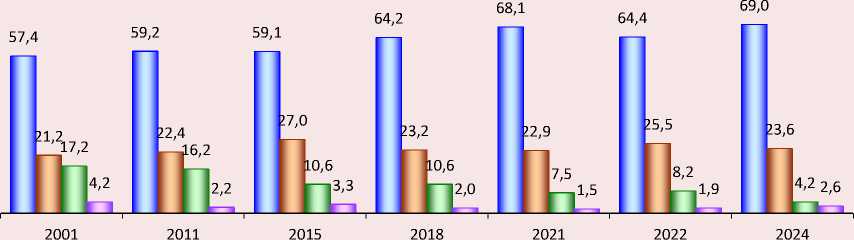

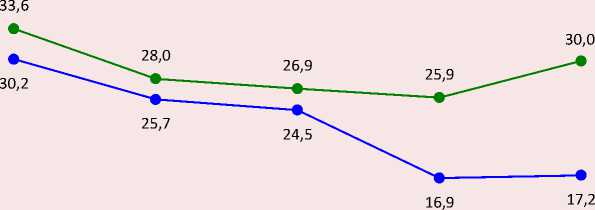

В связи с этим важно учитывать, как сказывается ситуация с наличием у человека собственного жилья на его общей удовлетворенности жилищными условиями, в которых он проживает. Согласно данным исследования, в течение последних двух десятилетий в этом отношении фиксировалась устойчивая восходящая тенденция. Россиян, не просто удовлетворенных своими жилищными условиями, но и оценивающих их как хорошие, стало в полтора раза больше – 43,9% против 27,7% в 2001 г., а доля неудовлетворенных снизилась более чем в 2 раза (рис. 3) . Однако говорить о полном решении жилищного вопроса хотя бы в субъективном измерении пока рано, поскольку доминирующей остается оценка жилищных условий как удовлетворительных.

Рис. 3. Динамика оценок россиянами своих жилищных условий, 2001–2024 гг., %

15 Классификация населения по доходам использовалась в версии, предложенной в монографии (Модель доходной…, 2018), которая базируется на относительном подходе, связанном с использованием медианного дохода как типичного стандарта жизни. Такой подход позволяет учесть региональное и поселенческое доходное неравенство, что актуально в российских условиях неравномерного социально-экономического развития разных территорий.

Во многом субъективные ожидания предопределяются системными факторами или аскриптивными характеристиками, на которые сам индивид зачастую не способен повлиять. Так, например, наиболее высокая доля неудовлетворенных своими жилищными условиями отмечается в группе тех, кому от 30 до 35 лет, когда решение жилищного вопроса откладывать уже сложно (11,3%), т. к. большинство представителей этой группы уже имеют собственные семьи16, в связи с чем требования к жилью неизбежно возрастают. При этом возможности для улучшения жилищных условий наиболее ограничены в группах населения, имеющих высокую иждивенческую нагрузку в виде несовершеннолетних детей, и даже меры по поддержке рождаемости имеют очень разный потенциал с точки зрения их влияния на создание возможностей улучшения жилищных условий (Бурдяк, 2015). Кроме того, на неудов- летворенность жилищными условиями может накладывать отпечаток более масштабная социальная проблема, описанная и в зарубежных исследованиях, связанная со снижением шансов более молодого поколения на то, чтобы владеть собственным жильем, по сравнению с шансами, которые были у поколения их родителей, когда жилье еще так четко не позиционировалось как форма экономического капитала (Solari, Mare, 2012; Green, 2017; Nichols, Braimoh, 2018).

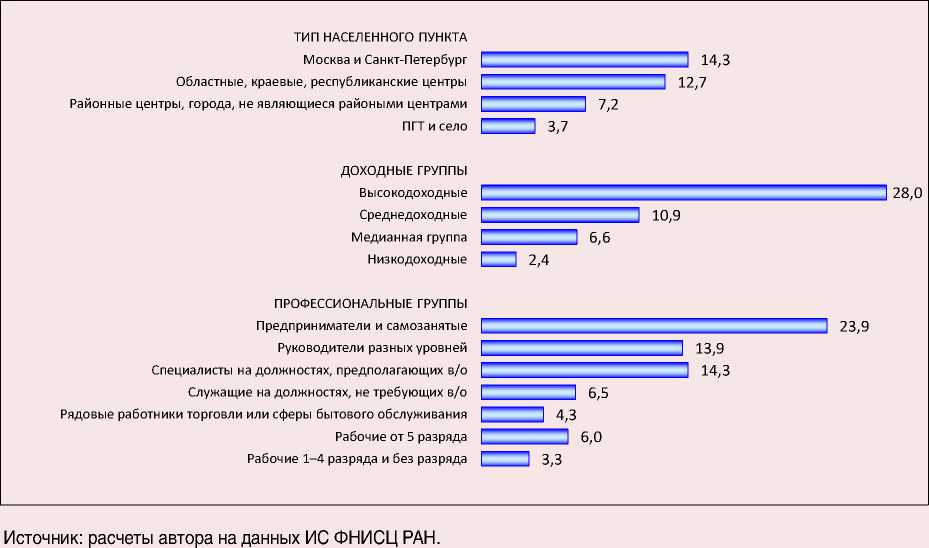

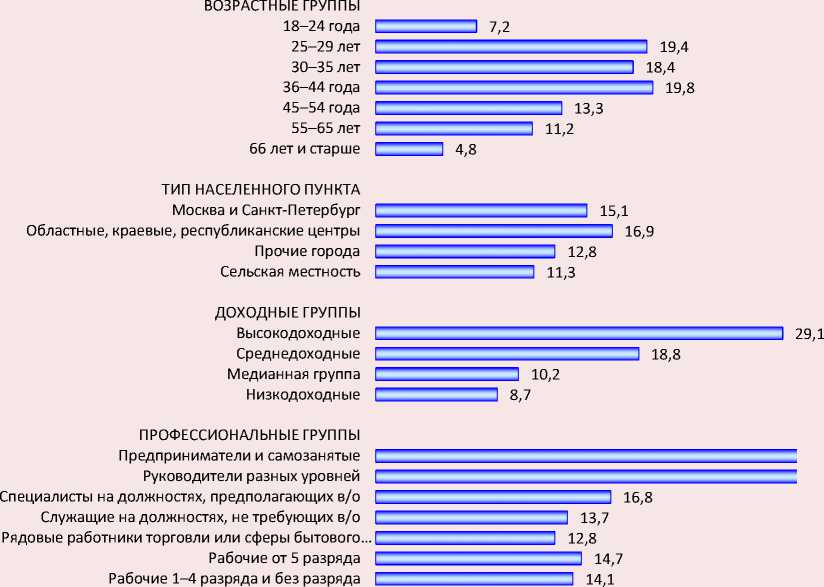

Сказываются на оценках жилищных условий также доходы человека, его профессиональный статус и образование. Наибольшее соответствие между субъективным запросом и реальными жилищными условиями фиксируется в наиболее благополучных с точки зрения указанных критериев группах, а наименьшее, соответственно, в менее благополучных (рис. 4) . Таким образом, удовлетворенность жилищ-

Рис. 4. Оценки жилищных условий в различных социальных группах населения, 2024 г., %

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

ными условиями связана с целым комплексом факторов, который даже если не вполне осознается самим человеком, уже сам по себе свидетельствует о сохранении жилищного неравенства и комплексном характере проблемы даже на фоне ряда существенных положительных сдвигов в данном вопросе. Рассмотрим подробнее динамику и специфику восприятия россиянами жилищного неравенства.

Специфика восприятия жилищного неравенства

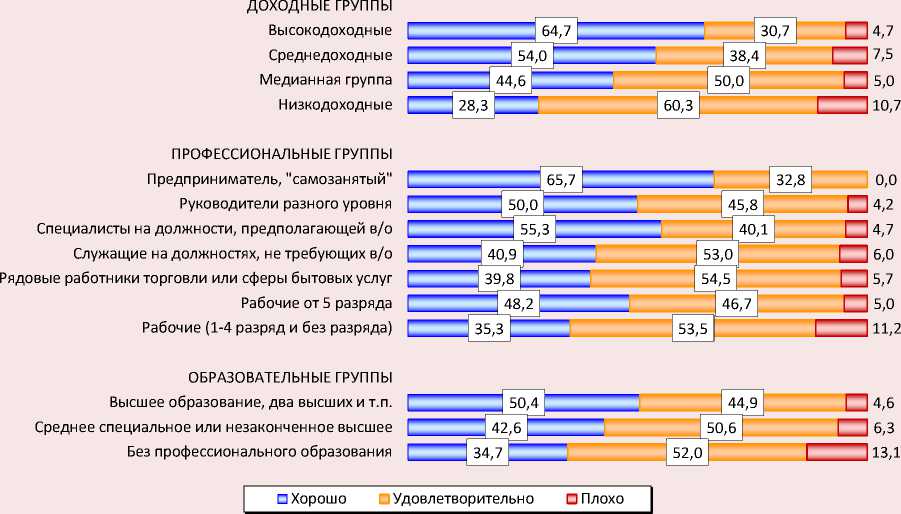

Динамика субъективной значимости жилищного неравенства, согласно результатам исследования, носит нелинейный характер, что говорит об особой чувствительности данного типа неравенства к внешним условиям (рис. 5). Так, на фоне заметных улучшений за последние 4 года на личностном уровне оно стало восприниматься не так болезненно. Тем не менее жилищное неравенство традиционно входит в список ключевых. По итогам опроса 2024 года оно вошло с тройку наиболее острых неравенств для российского общества в целом (45,0%) вместе с неравенством доходов (75,4%) и доступом к необходимой медицинской помощи (44,6%). При этом личная значимость жилищного неравенства на фоне улучшений последних лет существенно снизилась, о чем свидетельствуют данные, представленные на рисунке 4. Однако практически каждый пятый болезненно переживает жилищное неравенство, что указывает на сохранение роли качества жилищных условий как критерия социального благополучия человека, его принадлежности к тому или иному социальному слою.

Важно отметить, что ключевые факторы, обусловливающие остроту переживания жилищного неравенства, связаны с этапом жизненного цикла человека17 и количеством проблем, с которыми ему приходилось сталкиваться за последний год18. Так, численность россиян, включивших данный тип неравенства

Рис. 6. Динамика ответов россиян на вопрос «С какими значимыми для Вас проблемами Вы сталкиваетесь в своей жизни?», 2001–2024 гг., %

Проблемы с жильем

Рис. 5. Динамика ответов россиян на вопрос «От каких социальных неравенств сильнее всего страдаете лично Вы?», 2013–2024 гг., %

Неравенство жилищных условий

2013 2015 2018 2020 2024

2001 2006 2015 2018 2024

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

в число наиболее болезненных для себя лично, максимальна среди тех, кому от 18 до 24 лет (38,1%), и далее уменьшается по мере увеличения возрастного порога. К примеру, в группе россиян в возрасте от 45 до 54 лет таких уже 11,6%, а в самой старшей возрастной группе (от 66 лет и старше) и вовсе 7,8%. Также высока численность отмечающих остроту жилищного неравенства в группе россиян, характеризующихся множественностью переживаемых ими проблем (от трех и более) за последний год перед опросом (25,2% против 11,9 среди тех, кто не упомянул о каких-либо значимых для него проблемах).

Логично, что о проблемах с жильем также чаще упоминает молодежь в возрасте до 35 лет (17,3% против 5,7 среди тех, кто старше 35 лет) и обремененная множеством проблем часть российского населения (18% против 4,5 среди тех, кто отметил для себя не более одной актуальной проблемы). Кроме того, если в вопросе остроты жилищного неравенства только два фактора демонстрируют существенную значимость, то в отношении наличия проблем с жильем их уже больше, даже несмотря на то, что в последние годы фиксируется снижение распространенности жилищной проблемы (рис. 6) .

Так, оказывается значимым поселенческое неравенство, в контексте которого проблемы с жильем относительно чаще распространены среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (12,3%) и центров субъектов РФ (10,8%) в сравнении с населением городов меньшего масштаба (8,6%) и в особенности сельской местности (5,6%). Демонстрирует значимость также уровень образования индивида, в группе тех, кто не имеет профессионального образования, проблемы с жильем встречаются гораздо чаще (16,1%) в сравнении с теми, кто имеет дипломы о среднем специальном (7,5%) и в особенности высшем образовании (7,0%). Примечательно, что проблемы с жильем и болезненность жилищного неравенства не коррелируют значимым образом с материальным положением индивида.

Таким образом, отмеченные позитивные сдвиги, как объективной ситуации в жилищной сфере, так и субъективного восприятия ситуации с жильем, не отменяют болезненности переживания жилищного неравенства для отдельных групп и слоев населения. Несмотря на рост объемов строительства и положительную динамику по объему ввода жилья в эксплуатацию с начала 2010-х гг., а также рекордные показатели количества выданных ипотечных кредитов в последние годы и пока еще сохраняющуюся активность на рынке ипотечных жилищных программ преимущественно за счет льготной ипотеки19, сохраняются риски расширения масштабов жилищного неравенства по крайней мере в среднесрочной перспективе. В особенности если учитывать, что жилищное неравенство по большей части связано не только с качеством занимаемого жилья, но и жильем как дополнительным ресурсом, которым можно распоряжаться и в случае необходимости улучшить свою жизненную ситуацию или даже формировать качественно иной образ жизни. Резонно в связи с этим оценить специфику распределения иных видов недвижимого имущества среди россиян, помимо занимаемого жилья.

Специфика распределения дополнительного недвижимого имущества среди россиян

Наличие дополнительного жилья может служить не только «запасом прочности» или источником дополнительных доходов (например, квартира в другом городе и т. п.), но и определенным образом характеризовать социальный статус индивида, свидетельствовать о его привилегированности (Общество неравных..., 2022). Но, во-первых, наличие дополнительного жилья характерно для меньшинства россиян (8,5%), и уже даже по этой причине оно выступает значимым основанием социального неравенства. Во-вторых, если посмотреть на источники доходов россиян в контексте владения ими различными видами недвижимости, то данные опроса 2024 года свидетельствуют о том, что доходы от находящейся в собственности недвижимости имеют чаще всего владельцы второго жилья (21,8% против, к примеру, 8,7% среди владельцев гаражей или стоянок и 7,7% среди владельцев дач), но и среди них это не большинство. То есть чаще всего этот ресурс не используют как источник дополнительных доходов или просто для этого нет возможностей в силу разных причин.

Сказывается и возрастной фактор. К примеру, среди лиц, получающих доходы от собственности на жилье, 83,3% занимают россияне в возрасте от 36 лет и старше. Молодежь в этом отношении составляет меньшинство (16,7%), и большая ее часть находится в возрасте 30–35 лет (7,7%). То есть, формально являясь сособ-ственником, к примеру, родительской квартиры или дома, молодые россияне не всегда могут воспользоваться этой недвижимостью как источником дохода. А учитывая длительный цикл приобретения первого жилья, о массовом наличии второго жилья и тем более доходов от него в молодежной среде говорить не приходится. Стоит обратить внимание также на пожилых людей в возрасте от 65 лет, среди которых доля владельцев второго жилья, которое могло бы служить им хорошим подспорьем, относительно невелика и составляет 9,8%. Свыше трети в группе 65+ к тому же имеют низкие доходы (36,6%).

В целом же, как видно из данных, наличие квартиры или дома в собственности у россиян чаще всего нельзя расценивать в качестве потенциального источника дополнительных доходов, поскольку у большей части даже имеющих его отсутствует возможность для получения от такой недвижимости дополнительных доходов. Даже те, кто по разным причинам проживает не в имеющемся у него в собственности жилье, относительно редко используют его как источник дополнительного дохода. Отчасти это объясняется тем, что в этих домах и квартирах может проживать кто-то из родственников, а отчасти низким качеством этого жилья, его местонахождением и отсутствием спроса на него. Данные исследований о межпоколенных контрактах в жилищном вопросе, к примеру, иллюстрируют нивелирование ценности передаваемого в наследство недвижимого имущества в случае его неудовлетворительного качества, а также говорят об ограниченной доступности относительно нового жилья для разных групп россиян (Птичникова, 2012; Бурдяк, 2015; Старикова, 2015).

Это же относится и к наличию второго жилья, которое имеет довольно сильную территориальную и социальную дифференциацию (рис. 7). Экономисты пишут о том, что жилье в России, хотя и составляет основу общей структуры нефинансовых активов домохозяйств, выступать в качестве ресурса в большинстве слу-

Рис. 7. Наличие в собственности второго жилья в различных социальных группах россиян, 2024 г., %

чаев не может, поскольку зачастую является единственным и основным активом домохозяйства (Богомолова, Черкашина, 2020), что еще раз указывает на высокий потенциал расширения масштабов жилищного неравенства в условиях ограниченных возможностей его использования как ресурса семьей или конкретным индивидом.

Примечательна динамика числа собственников иной недвижимости помимо занимаемого или второго жилья, которая демонстрировала до 2018 года тенденцию к заметному их сокращению (рис. 8). Это свидетельствует о значимых изменениях в повседневной жизни россиян. Снижение числа владельцев дач и прилагающихся к ним участков можно было бы рассматривать как следствие постепенного отказа от традиционных способов обеспечения «запаса прочности», однако последние 5 лет социально-экономических пертурбаций показали, что эти способы остаются для какой-то части населения востребованными, как минимум, в качестве адаптационной стратегии к новым условиям. То есть динамика владения этими видами недвижимости в значительной мере зависит от социально-экономической ситуации.

Кроме того, накладывает свой отпечаток на ситуацию с этими видами недвижимости и поселенческое неравенство. Согласно данным таблицы , рост числа владельцев различных видов недвижимости происходил преимущественно в городской местности, в особенности за счет населения Москвы и Санкт-Петербурга.

Рис. 8. Динамика наличия в собственности у россиян пригодной для сезонного проживания недвижимости, гаражей или машиномест, 2003–2024 гг., %

2003 2006 2013 2018 2024

—•—Дача или садово-огородный участок с домом

—•— Гараж или место на коллективной стоянке

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Динамика численности собственников различных видов недвижимости в зависимости от места проживания человека*, 2006/2024 гг., %

|

Тип населенного пункта |

Квартира или пригодный для круглогодичного проживания дом |

Дача или садово-огородный участок с домом |

Гараж или место на коллективной стоянке |

|||

|

2006 |

2024 |

2006 |

2024 |

2006 |

2024 |

|

|

Москва, Санкт-Петербург |

73,3 |

88,1 |

37,9 |

42,1 |

12,4 |

19,0 |

|

Центры субъектов РФ |

78,2 |

87,9 |

33,6 |

34,6 |

22,9 |

19,3 |

|

Прочие города |

74,5 |

64,7 |

26,7 |

23,7 |

24,6 |

17,4 |

|

ПГТ и села |

72,6 |

69,3 |

22,4 |

27,0 |

27,2 |

14,5 |

* Розовым фоном выделены показатели, которые снизились по отношению к 2006 году, а голубым – те, которые выросли. Составлено по: данные ИС ФНИСЦ РАН

Сокращение числа собственников не только дач и участков, но и собственников основного жилья (квартиры или дома), а также гаражей и мест на стоянках происходит преимущественно в регионах России. Таким образом, на фоне относительного улучшения жилищных условий в столицах для их жителей в большей мере сохраняются потенциальные возможности для самостоятельного улучшения жилищных условий за счет получения первоначального взноса для покупки жилья от продажи иной недвижимости. В регионах же, в особенности для жителей небольших городов, сел и ПГТ, за последние 15–20 лет эти возможности существенно сократились.

Важно также отметить, что снижение численности владельцев гаражей и стоянок в условной «малой России», не имеющей такой развитой инфраструктуры, как столицы, происходило на фоне взрывного роста количества автомобилей в домохозяйствах россиян. К примеру, с 2003 по 2024 год доля россиян, имеющих в собственности автомобиль, выросла почти в 2 раза – с 34,0 до 55,6%.

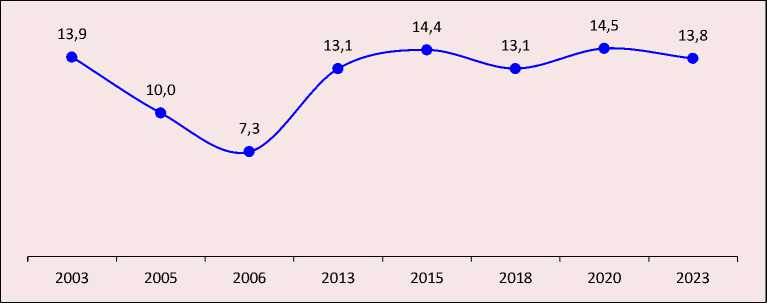

Что же касается улучшения жилищных условий, то, хотя до 2013 года в этом отношении фиксировались определенные колебания (рис. 9), после наблюдается в целом стабильная динамика, сохраняющаяся в силу прежде всего масштабных мер по обеспечению доступности ипотеки даже на фоне пандемии и санкцион- ной политики стран Запада. Это частично подтверждается данными о наиболее популярной стратегии улучшения жилищных условий – его покупке. Из 13,8% заявивших об улучшении жилищных условий за последние 3 года перед опросом около половины сделали это именно за счет его покупки (49,8%). В числе остальных способов – строительство собственного дома, наследство, получение жилья от государства или работы и т. д. Причем существенным образом повысить численность сумевших улучшить свои жилищные условия пока не удалось.

Кроме того, большими возможностями для улучшения жилищных условий обладают наиболее ресурсные и благополучные группы россиян (рис. 10). Видна и сложная ситуация с возможностью улучшить свои жилищные условия у молодежи. Реальные возможности для реализации указанной задачи появляются чаще всего, как уже отмечалось выше, к 30–35 годам, но для значительной части этот процесс затягивается даже до 36–44 лет. А этот возраст уже не подходит для получения льгот по программе «Молодая семья», для которой оба супруга должны находиться в возрасте до 35 лет, не говоря уже о других ее условиях и существующей очереди на получение субсидии по данной программе20. Если же речь идет о семейной ипотеке, то далеко не у всех россиян в возрасте 30–46 лет хотя бы один из детей родился исключительно во временной период, указанный

Рис. 9. Динамика численности россиян, заявляющих об улучшении жилищных условий, 2003–2023 гг., %

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Рис. 10. Численность россиян, улучшивших за последние 3 года перед опросом свои жилищные условия, в зависимости от принадлежности к различным социальным и демографическим группам, 2023 г., %

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

в этой программе в качестве одного из ключевых требований, не говоря уже об ограничениях на стоимость выбираемого жилья21.

На рисунке 10 видно, что улучшать жилищные условия относительно чаще получается в крупных областных центрах, нежели в столицах. Это во многом связано с ценами на жилье в Москве и Санкт-Петербурге, т. к. даже в них каждый четвертый житель принадлежит к низкодоходным слоям населения (25,0%), а еще почти половина не попадает в группу среднеобеспеченных, получая доходы в диапазоне 0,75–1,25 медианы в своих типах поселения (46,3%). Цены же на жилье в столицах, особенно в Москве, намного выше, чем в центрах субъектов РФ, не говоря уже о прочих городах.

Важно обратить внимание и на то, что среди россиян мало распространены иные стратегии улучшения своих жилищных условий, помимо покупки жилья. И дело здесь скорее не в желаниях россиян, судя по выше представленным данным, вполне очевидных, а в доступности иных стратегий. Так, например, за последние 3 года улучшили свои жилищные условия за счет самостоятельного строительства собственного дома лишь 3,6% россиян, еще 2,9% получили жилье по наследству. Также очень редки случаи получения жилья от государства или предприятия. Поэтому проявляется еще одна проблема, которая в последнее время упоминается все чаще, но эффективное решение которой пока, видимо, не найдено. Она связана с ограниченным предложением социального жилья. И здесь важно подчеркнуть два момента. С одной стороны, существует проблема очеред- ников. Так, свыше 4 млн россиян претендуют на получение государственного или муниципального жилья, а средний срок ожидания такого жилья составляет 20 лет22. С другой стороны, в России не очень развит рынок арендного жилья, и эта проблема сохраняется не одно десятилетие (Тихонова и др., 2007). Как уже отмечалось выше, относительно невелика среди россиян доля тех, кто имеет второе жилье, которое можно было бы сдавать в наем, но даже среди имеющих таковое лишь каждый пятый сдает его в аренду.

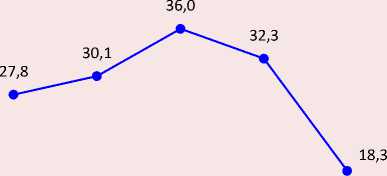

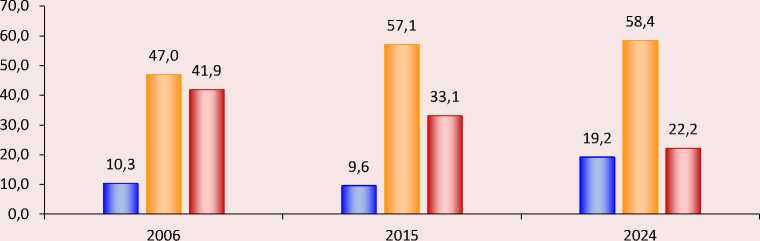

Динамика восприятия жилищной политики

В свете вышесказанного интересно, как россияне оценивают то, что делается государством в сфере жилищной политики. За последние полтора десятилетия значимо снизилась численность видящих ухудшение жилищной ситуации (рис. 11). В то же время численность заявляющих о ее существенных улучшениях выросла почти в полтора раза, хотя все еще невелика. Это свидетельствует, что россияне замечают позитивные сдвиги в исследуемой сфере, однако сдвиги не такие масштабные, какими бы их хотелось видеть.

Причем на восприятии общей жилищной ситуации практически не сказывается возраст, образование или профессиональная принадлежность индивида. Наиболее значимыми в этом вопросе оказываются количество проблем, которыми обременен индивид, а также размеры его доходов. Так, в группе тех, кто столкнулся за последний год со множественными проблемами, более трети (32%) видят ухудшения в общей жилищной ситуации, в то время как среди россиян, не назвавших ни одной значимой для них проблемы, с которой бы пришлось в последнее время столкнуться, таких более чем вдвое меньше (13,9%), а число видящих позитивные сдвиги относительно выше (21,7%). Также в низкодоходных слоях почти каждый четвертый заявил об ухудшении общей жилищной ситуации (23%), а положительные сдвиги отметили 16,7%.

Таким образом, с одной стороны, мы видим постепенное изменение отношения россиян к жилищной ситуации в лучшую сторону, с другой стороны, некоторую поляризацию мнений об улучшении или ухудшении этой ситуации. Ключевыми триггерами поляризации выступают такие факторы социального неравенства, как тип поселения, в котором проживает респондент, профессиональный статус, уровень доходов и в отдельных случаях образование и

Рис. 11. Динамика оценок россиянами изменений в последние 10 лет перед опросом жилищной ситуации в России*, 2006–2024 гг., %

□ Ситуация улучшилась □ Ситуация осталась прежней □ Ситуация ухудшилась

* В опросах 2006 и 2015 гг. обозначалась перспектива в 5–7 лет.

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

возраст. Поскольку в России большая часть населения уже проживает в отдельных квартирах или домах, то значимыми становятся связанные с этими факторами объективные барьеры, мешающие людям самостоятельно улучшить жилищные условия, например относительно невысокие заработки на первых этапах взрослой жизни, иждивенческая нагрузка в виде детей, малая стоимость уже имеющегося имущества и т. д.

Выводы

Субъективная ценность жилища для россиян очень высока, поэтому неравенства в данной сфере традиционно воспринимаются довольно остро как на общестрановом, так и на индивидуальном уровне. Однако при этом в большинстве случаев население не считает жилищную проблему одной из наиболее острых жизненных проблем. За последние два десятилетия россиян, не сумевших приобрести собственное жилье, стало меньше, при этом среди тех, у кого его пока нет, повысилась уверенность в своих способностях достичь этой цели. Тем не менее сохраняется действие целого комплекса факторов, обостряющих жилищное неравенство и значимость жилищной проблемы для отдельных групп россиян. Косвенно об этом свидетельствует высокий запрос населения на улучшение своих жилищных условий.

Значимость жилищной проблемы в России во многом предопределяется этапом жизненного цикла индивидов. Наиболее высока она для молодежи, обычно только к 35–40 годам удается приобрести собственное жилье. В целом наибольшее соответствие жилищных условий субъективному запросу фиксируется в наиболее благополучных группах, а наименьшее, соответственно, в относительно неблагополучных. Распространено это соответствие также среди жителей крупных городов, жилищному фонду которых уделяется гораздо больше внимания и средств, нежели в небольших городах и селах.

Относительность перечисленных положительных тенденций, связанных с качеством жилищных условий, заключается в весьма ограниченных финансовых возможностях россиян для самостоятельного решения жилищной проблемы. Приобретение собственного жилья в нынешних условиях без долгов, в особенности молодежью, скорее исключение, нежели правило. Непроста в этом отношении ситуация для рос- сиян 30–35 лет, поскольку именно они имеют серьезную иждивенческую нагрузку. Преодолевая порог в 35 лет, многие из членов этой группы уже не могут претендовать на жилищные льготы и программы, рассчитанные на молодежную аудиторию.

Перечень используемых инструментов решения жилищных проблем у россиян довольно узок, наиболее популярным инструментом в настоящее время является покупка жилья. Другие способы самостоятельного улучшения жилищных условий встречаются в разы реже. При этом представители относительно благополучных групп чаще проживают в столицах, а улучшать жилищные условия чаще удается жителям центров субъектов РФ. Такая ситуация, вероятнее всего, является следствием специфики ценообразования в столицах и регионах, существенно ограничивающей аудиторию потенциальных покупателей жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Реализуемая жилищная политика, в целом довольно успешная, что осознается и самими россиянами, недостаточно учитывает вопросы неравенства в жилищных условиях.

Обсуждение

Проблема доступности жилья в настоящее время касается не наличия у большинства россиян «крыши над головой», а скорее его качества. Поэтому поиск эффективных решений в данной плоскости возможен лишь с учетом ограниченности ресурсной базы большинства россиян, особенно в свете текущей общественной ситуации. В связи с этим наибольшую востребованность приобретают льготные программы по приобретению жилья и облегчению доступа к социальному или доступному арендному жилью.

Повышенное внимание требуется уделить молодежи, в особенности старшей ее группе (30–35 лет), для которой сохраняются серьезные проблемы, связанные как с довольно длительным циклом приобретения первого жилья, так и с весьма ограниченными возможностями в плане накопления сбережений или других ресурсов, способных послужить стартовым капиталом при возникновении намерения купить отдельную квартиру или построить дом. Реализуемая молодежная жилищная программа хотя и предоставляет определенные льготы для покупки жилья, но не позволяет воспользоваться ими многим нуждающимся в улучшении жилищных условий, поскольку имеет жесткие ограничения по возрасту, не говоря об иных условиях. При этом сложная жилищная ситуация характерна не столько для самой младшей части молодежи, сколько для тех, кто уже преодолел порог в 30 лет, обзавелся семьей и у кого подрастают дети. Часть этой группы не может воспользоваться «молодежными» льготами по возрастным причинам, а другая часть – в силу размера доходов, которые не дают признать человека малообеспеченным, но и не позволяют ему самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Важным представляется учет территориального признака. Для основной массы жителей столиц сегодня, несмотря на довольно широкое предложение нового жилья, характерна проблема ограниченности возможностей по его приобретению. Для жителей регионов наиболее распространенной является проблема устаревшего жилищного фонда и в целом качества жилья. Особняком стоят проблемы сел, где необходимы программы содействия строительству собственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми.

Список литературы Специфика восприятия россиянами жилищных условий и жилищного неравенства: динамика и факторы

- Бессонова О.Э. (2012). Жилищная модель в структуре институциональной матрицы: логика трансформаций // Общество и экономика. № 2. С. 59–78.

- Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. (2020). Стратификация по нефинансовому богатству российских домохозяйств: высота, профиль, детерминанты // Мир России. Т. 29. № 4. С. 6–33. DOI: 10.17323/1811-038X-2020-29-4-6-33

- Бурдяк А.Я. (2015). Обеспеченность жильем в постсоветской России: неравенство и проблема поколений // Журнал исследований социальной политики. Т. 13. № 2. С. 273–288.

- Кобыща В.В., Новокрещенов М.В., Шепетина К.Ю. (2022). Жилищные траектории. Обзор зарубежных и российских исследований // Мониторингобщественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1. С. 348–383. DOI: 10.14515/monitoring.2022.1.1857

- Кротов П.П., Буравой М., Лыткина Т.С. (2003). Жилищная стратификация города: рыночная эволюция советской модели / отв. ред. С.С. Ярошенко. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. 120 с.

- Модель доходной стратификации российского общества: динамика, факторы, межстрановые сравнения (2018) / под ред. Н.Е. Тихоновой. М.; СПб.: Нестор-История. 368 с.

- Общество неравных возможностей: социальная структура современной России (2022) / под ред. Н.Е. Тихоновой. Москва: Весь Мир. 424 с.

- Птичникова Г.А. (2012). «Несправедливый город»: городское пространство как отражение общественных отношений // Социология города. № 3. С. 47–55.

- Российское общество и вызовы времени. Книга седьмая (2024) / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир. 352 с.

- Старикова М.М. (2015). Жилищный вопрос в межпоколенном контракте // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 6. С. 105–117. DOI:10.14515/monitoring.2015.6.06

- Старикова М.М. (2018). Жилищное неравенство в городах как форма социального расслоения: критерии выделения жилищных классов и страт // Урбанистика. № 3. С. 71–98. DOI: 10.7256/2310-8673.2018.3.27955

- Тихонова Н.Е., Акатнова А.М., Седова Н.Н. (2007). Жилищная политика в современной России. Ситуация в обеспечении населения жильем и коммунальными услугами. Реформирование ЖКХ // Социологические исследования. № 1. С. 1–25.

- Beer A., Faulkner D., Paris C., Clower T. (2011). Housing Transitions through the Life Course: Aspirations, Needs and Policy. Bristol: Bristol University Press.

- Clair A. (2019). Housing: An under-explored influence on children’s well-being and becoming. Child Ind Res,12, 609–626 DOI: 10.1007/s12187-018-9550-7

- Dewilde C., Ronald R. (2017). Housing Wealth and Welfare. Cheltenham, UK; Northamp¬ton. MA: Edward Elgar Pub.

- Dol K., Boumeester H. (2018). Home ownership under changing labour and housing market conditions: Tenure preferences and outcomes among freelancers and flex workers. International Journal of Housing Policy, 18(3), 355–382. DOI: 10.1080/19491247.2017.1331594

- Forrest R., Izuhara M. (2012). The shaping of housing histories in Shanghai. Housing Studies, 27(1). 27–44. DOI: 10.1080/02673037.2012.629292

- Green A. (2017). The Crisis for Young People: Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare. Cham: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-58547-5

- Nichols N., Braimoh J. (2018). Community safety, housing precariousness and processes of exclusion: An institutional ethnography from the standpoints of youth in an “unsafe” urban neighbourhood. Critical Sociology, 44(1), 157–172.

- Ruiz-Tagle J., Urria I. (2022). Household overcrowding trajectories and mental well-being. Social Science & Medicine, 296, 114051. DOI: 10.1016/j.socscimed.2021.114051

- Solari C.D., Mare R.D. (2012). Housing crowding effects on children’s wellbeing. Social Science Research, 41(2), 464–476.

- Swope C.B., Hernandez D. (2019). Housing as a determinant of health equity: A conceptual model. Social Science Medicine, 243, 112571. DOI: 10.1016/j.socscimed.2019.112571

- Wind B., Hedman L. (2017). The uneven distribution of capital gains in times of socio-spatial inequality: Evidence from Swedish housing pathways between 1995 and 2010. Urban Studies, 55(12), 2721–2742. DOI: 10.1177/0042098017730520

- Zavisca J.R. (2012). Housing the New Russia. Ithaca, London: Cornell University Press.

- Zhu Y., Holden M. (2023). Housing and psychosocial well-being during the COVID-19 pandemic. Habitat International, 135, 102812. DOI: 10.1016/j.habitatint.2023.102812