Спиральная компьютерная томография в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии немелкоклеточного рака легкого

Автор: Величко С.А., Миллер С.В., Тузиков С.А., Фролова И.Г., Завьялов А.А., Самцов Е.Н., Добродеев А.Ю.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (27), 2008 года.

Бесплатный доступ

В работе проведена оценка диагностической эффективности спиральной компьютерной томографии в определении степени опухолевого ответа на неоадъювантную химиотерапию у больных немелкоклеточным раком легкого III стадии. Диагностическая эффективность СКТ в определении частичной или полной регрессии опухолевого процесса терапии составила 94 %, что подтверждено результатами морфологического исследования.

Рак легкого, неоадъювантная химиотерапия, спиральная компьютерная томография, оценка эффективности лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/14054866

IDR: 14054866 | УДК: 616.24-006.6-073.48

Текст научной статьи Спиральная компьютерная томография в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии немелкоклеточного рака легкого

Рак лёгкого (РЛ) находится на первом месте среди злокачественных опухолей у мужчин, причем более 75 % всех случаев составляет немелкоклеточный рак (НМРЛ) [4, 6]. При этом в большинстве стран мира 5-летняя выживаемость при НМРЛ не превышает 20–30 % [7]. В целом эпидемиологические и статистические данные свидетельствуют о том, что рак лёгкого остается острейшей медицинской и социальной проблемой [1, 5].

Хирургическое вмешательство является стандартом в радикальном лечении НМРЛ. Вследствие биологической особенности опухолевого роста и отсутствия программ раннего выявления во многих странах наиболее многочисленный контингент онкологических торакальных клиник – это больные НМРЛ III стадии. Несмотря на постоянное совершенствование хирургического метода, заметной тенденции к улучшению данных выживаемости за последние три десятилетия не наблюдается. Неудовлетворительные результаты хирургического лечения, связанные как с местным рецидивированием, так и с появлением отдалённых метастазов, говорят о целесообразности дополнительного химиолучевого лечения операбельных больных. М.И. Давыдов в одной из своих работ заключает, что «резервы улучшения 5-летней выживаемости при НМРЛ лежат на пути широкого использования методов комбинированного лечения» [2].

Применение современных методов предоперационного лечения больных раком легкого предъявляет повышенные требования к правильной оценке распространенности опухоли, ее регрессии и контролю после завершения лечения. В связи с этим важным является оценка диагностической эффективности спиральной компьютерной томографии в определении степени опухолевого ответа на неоадъювантную химиотерапию в режиме у больных местнораспространенным НМРЛ.

С 2002 г. в ГУ «НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН» разработан и используется способ комбинированного лечения больных местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого III стадии, включающий 2–3 курса предоперационной химиотерапии, радикальную операцию с интраоперационной лучевой терапией в разовой дозе 15 Гр. Лечение по предлагаемому способу проведено 108 больным НМРЛ III стадии. Предоперационная химиотерапия проводилась с использованием гемцитабина и цисплатина у 37 больных, доцетаксела и карбоплатина – у 29, паклитаксела и цисплатина – у 42 пациентов. Возраст больных колебался от 40 до 65 лет. Мужчин было 87,9 %, женщин – 12,1 %. Центральный рак наблюдался в 59,3 %, периферический рак легкого – в 40,7 % случаях, в т.ч. в 10,1 % доросший до центрального. При центральной локализации опухоли поражение ограничивалось долевыми бронхами у 16,7 % больных, у 83,3 % больных опухоль располагалась в долевом бронхе и распространялась на главный. Гистологически в 75,9 % наблюдениях диагностирован эпидермоидный рак, в 24,1% – аденокарцинома различной степени дифференцировки. По стадиям процесса больные распределились следующим образом: IIIА – у 82,4 % пациентов, IIlB - у 17,1 %, соответственно по классификации TNM: T2N2M0 -36,1 % случаев, T3N1 2M0 - 47,2 %, T4N0 1M0 -16,7 %.

Эффективность химиотерапии оценивалась по результатам рентгенографии, СКТ, ФБС с использованием шкалы RECIST. При наличии регрессии опухоли или стабилизации процесса после двух курсов химиотерапии проводился третий курс. В общей сложности всего было проведено 284 курса химиотерапии 108 пациентам. Через 3-4 нед после завершения химиотерапии выполнялось радикальное хирургическое вмешательство. Широкая лимфодиссекция являлась обязательным компонентом хирургического вмешательства. Для интраоперационного облучения использовался малогабаритный импульсный бетатрон МИБ-6Э с выведенным электронным пучком с постоянной энергией электронов 6 МэВ.

При оценке эффективности предоперационной цитостатической терапии рентгенографию грудной клетки выполняли в прямой и боковой проекциях на стороне поражения на стационарном рентгеновском аппарате Compact Diagnost. Компьютерно-томографическое исследование проводилось на компьютерном томографе «So-matom Sensation-4» фирмы Siemens в режиме спирального сканирования с толщиной среза 1-2,5 мм, pitch - 1,5. Для более четкой визуализации изображения сосудистых структур легкого исследование выполнялось в условиях болюсного контрастного усиления изображения путем внутривенного введения 100 мл омнипака со скоростью 3 мл в сек. Спиральная компьютерная томография выполнялась при первичном поступлении больного и после проведения курсов химиотерапии. При повторных исследованиях в сравнительном аспекте оценивались размеры первичной опухоли, протяженность опухолевой инфильтрации стенки бронхиального дерева в проксимальном направлении, проходимость бронха в области поражения, степень пневматизации легкого, количество, размеры и плотность лимфатических узлов корня легкого и средостения.

До начала лечения метастазирование опухоли в лимфатические узлы корня легкого и средостения было выявлено у 52,3 % больных, метастазирование в другое легкое – у 6,2 %, ателектаз легкого или его части – у 12,7 %. Инвазия в грудную стенку диагностирована у 2,9 % пациентов, плевральный выпот – у 3 %, опухолевая инвазия средостения – у 5–7 %.

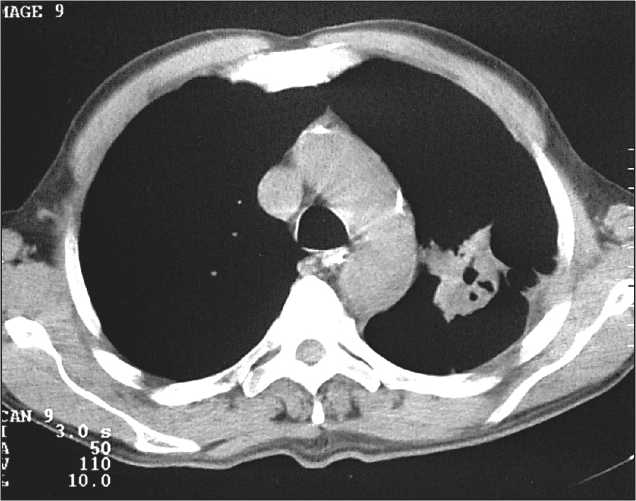

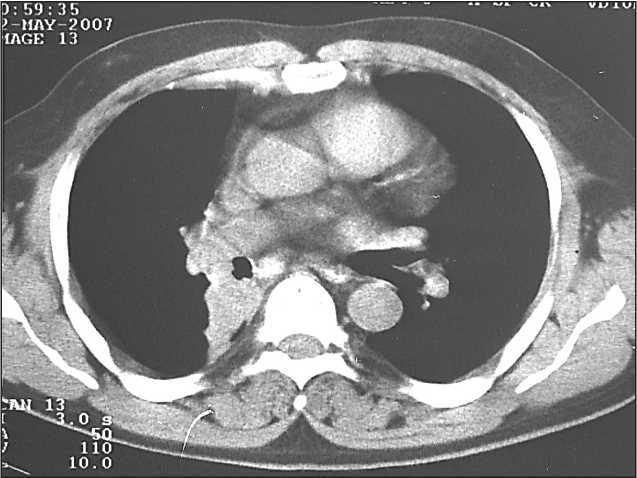

При контрольном КТ-обследовании установлено, что наиболее ранним критерием реакции опухолевой ткани на воздействие химиопрепаратов является динамика изменений плотности опухоли, которая выявляется раньше, чем ее объем. Денситометрические программы обработки КТ-изображений позволили наблюдать ряд особенностей для рака легкого. У большей части больных – 92,4 % отмечалось локальное компактное скопление плотных элементов по периферии новообразования в интервале от 40 до 70 ед. Под воздействием лечения денситоме-трические показатели теряли мозаичность распределения, становились более равномерными, теряли плотность на 10–15 %. Отмечена также определенная закономерность структурных изменений опухоли в процессе лечения, происходило уменьшение ее размеров, степени васкуляризации, снижение относительной плотности за счет участков отека и некроза опухоли, и позднее выявлялась частичная либо полная ее регрессия (рис. 1–2). Необходимо отметить, что при традиционной рентгенографии невозможно

С.А. ВЕЛИЧКО, С.В. МИЛЛЕР, С.А. ТУЗИКОВ И ДР.

Рис. 1. Компьютерная томограмма. Периферический рак после 3 курсов предоперационной химиотерапии. На месте опухоли определяется участок уплотнения неправильной формы с полостями распада в центральных отделах

Рис. 2. Компьютерная томограмма. Центральный рак нижнедолевого бронха с полной обтурацией просвета, после 3 курсов предоперационной химиотерапии. Просвет нижнедолевого бронха восстановился полностью. Отмечается инфильтрация его латеральной стенки было точно измерить размеры опухоли, определить контуры, оценить степень регрессии [3].

После удаления макропрепарата материал подвергался стандартному гистологическому исследованию с морфологической оценкой реакции опухолевых тканей на воздействие противоопухолевых лекарственных препаратов. Лекарственный патоморфоз изучен у 64 больных с центральной формой рака легкого, у 19 больных – с периферической. Для оценки степе- ни лекарственного патоморфоза использовались общепринятые критерии: митотический индекс, соотношение нормальных и патологических митозов, анализ типов патологических митозов, определение индекса жизнеспособности опухолевых клеток. Анализируя полученные данные, следует отметить, что регрессия первичной опухоли с IV степенью лекарственного патоморфоза была достигнута у 6 из 83 больных (7,2 %), III степень лечебного патоморфоза – у 28 (33,8 %) пациентов. У 37 больных (44,6 %) выявлен па-томорфоз II степени, у 12 (14,4 %) – I степени. В целом, при использовании предоперационной химиотерапии эффективность проведенного лечения по критерию – лечебный патоморфоз III–IV степени – составила 40,9 % (у 34 из 83 больных).

Результаты анализа лекарственного патомор-фоза опухоли были сопоставлены с уровнем объективных ответов опухоли (по данным СКТ) на химиотерапию. Отмечено, что при полной регрессии опухоли зафиксированной при СКТ – у 8 из 83 больных, в 2 случаях при плановой гистологической проводке были найдены остаточные опухоли в виде рубца вокруг бронхов и одиночные раковые клетки (с III степенью лекарственного патоморфоза). При ретроспективном пересмотре спиральных компьютерных томограмм у этих пациентов выявлено небольшое утолщение стенок бронхов. При частичном эффекте химиотерапии (75 больных) результаты послеоперационного морфологического исследования и СКТ совпали в 72 случаях (86,7 %). У 3 больных с наличием плотной тени, размером до 2 см, зарегистрированной при СКТ, при морфологическом исследовании диагностированы только участки фиброзно-рубцовой ткани с очагами некроза и IV степенью лекарственного патоморфоза.

Таким образом, только у 5 (6,0 %) из 83 больных, у которых изучался лекарственный патоморфоз, результаты СКТ не совпали с данными морфологического исследования послеоперационного материала. Следовательно, СКТ может быть использована в качестве контроля за эффектом консервативной терапии. Однако говорить о полном эффекте проводимого лечения при раке легкого можно только на основании комплексной оценки результатов терапии с обязательным включением морфологических критериев регрессии опухоли.