Способ хирургического лечения пациентов с болезнью Фрайберга-Кёлера с помощью укорачивающей остеотомии, микрофрактурирования костно-хрящевого дефекта и его замещением коллагеновой мембраной Chondro-scaffold

Автор: Шахул Х.А., Айрапетов Г.А., Мальчевский В.А., Карпович Н.И., Салманханов А.А., Джоджуа А.В., Молдамырзаев Ч.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Болезнь Фрайберга-Кёлера в большинстве случаев поражает головку второй плюсневой кости. Этиология заболевания в настоящее время изучена не полностью, также отсутствуют единые подходы к тактике лечения. Представлено клиническое наблюдение успешного хирургического лечения пациентов с болезнью Фрайберга-Кёлера с помощью укорачивающей остеотомии плюсневой кости, микрофрактурирования головки и замещения хрящевого дефекта с помощью аллографта из коллагеновой мембраны.

Болезнь фрайбергакёлера, асептический некроз, коллагеновая матрица

Короткий адрес: https://sciup.org/140309997

IDR: 140309997 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_149

Текст научной статьи Способ хирургического лечения пациентов с болезнью Фрайберга-Кёлера с помощью укорачивающей остеотомии, микрофрактурирования костно-хрящевого дефекта и его замещением коллагеновой мембраной Chondro-scaffold

Остеохондропатия головок малых плюсневых костей в медицинской среде более известна как болезнь Фрайберга-Кёлера. Заболевание получило название в честь хирургов, которые внесли большой вклад в его изучение. А. Фрайберг первым описал клиническую картину заболевания, при этом он полагал, что основной причиной патологии является травма [1]. Позже Кёлер доказал, что в этиологии заболевания играют роль другие факторы, например, нарушение биомеханики и анатомии стопы [2]. Болезнь чаще всего поражает головки второй и третьей плюсневых костей, которые являются наиболее длинными и малоподвижными по сравнению с остальными, в связи с чем они подвержены большим нагрузкам [3].

В настоящее время считается, что в основе патогенеза болезни Фрайберга-

Кёлера лежит перегрузка головки плюсневой кости, которая вызывает микроповреждения трабекулярной кости. В свою очередь, повреждение трабекулярной структуры нарушает кровоснабжение субхондральной кости, разрушение и коллапс суставной поверхности головки. Патологический процесс чаще всего начинается в дорсальной части сустава, плантарный отдел вовлекается по мере прогрессирования заболевания [4]. Заболеванию чаще подвержены женщины, чем мужчины, соотношение полов составляет 5:1 [5].

Клинические проявления и скорость прогрессирования дегенеративных изменений достаточно вариабельны. Некоторые пациенты отмечают значительный регресс симптомов на фоне консервативного лечения. В других случаях боль в области головки плюсневой кости приводит к значительному нарушению функции стопы. Чаще всего пациенты предъявляют жалобы на боль, отек и ограничение движений в области плюс-не-фалангового сустава [6].

В настоящее время предложено много способов хирургического лечения болезни Фрайберга-Кёлера [7]. Среди них широко используются различные виды остотеотомий плюсневой кости [8], де-бридемент сустава и декомпрессия очага некроза [9], интерпозиционная артропластика мягкотканными аутографтами [10], замещение дефекта плюсневой кости с помощью костных трансплантатов [11] или искусственных имплантатов [12].

Учитывая патогенез болезни Фрай-берга-Кёлера, мы предложили усовершенствованный способ хирургического лечения, который заключается в ком-

Шахул Х.А., Айрапетов Г.А., Мальчевский В.А. и др.

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ФРАЙБЕРГА-КЁЛЕРА С ПОМОЩЬЮ УКОРАЧИВАЮЩЕЙ ОСТЕОТОМИИ, МИКРОФРАКТУРИРОВАНИЯ КОСТНО-ХРЯЩЕВОГО ДЕФЕКТА И ЕГО ЗАМЕЩЕНИЕМ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНОЙ CHONDRO-SCAFFOLD бинации укорачивающей остеотомии плюсневой кости, микрофрактуриро-вания хрящевого дефекта головки и его замещении аллографтом из коллагеновой мембраны Chondro-Scaffold.

Клиническое наблюдение

Представлен успешный результат применения предложенного метода у 41-летней пациентки с болезнью Фрай-берга-Кёлера.

Пациентка предъявляла жалобы на боли в левой стопе, продолжающиеся на протяжении последних трех лет. Наличие травм левой стопы пациентка отрицала, была соматически здорова.

При осмотре не было отмечено деформаций в области голеностопного сустава и заднего отдела стопы. В области второго плюсне-фалангового сустава выявлен отек мягких тканей, а также незначительная вальгусная деформация второго плюсне-фалангового сустава. В сравнении с контралатеральной стопой, объем движений во втором плюсне-фа-ланговом суставе был снижен. Признаков нестабильности в области первого плюсне-клиновидного сустава отмечено не было. Пациентка жаловалась на боль при пальпации второго плюсне-фалан-гового сустава, тест выдвижного ящика приводил к усилению симптомов.

На рентгенограммах стоп, выполненных под нагрузкой, вторая плюсневая кость имела избыточную длину, тогда как первая плюсневая кость была укорочена за счет ранее выполненной остеотомии. Во втором плюсне-фаланговом суставе были выраженные дегенеративные изменения, сопровождавшиеся формированием кист (Рис. 1).

Пациентка получала консервативное лечение, которое заключалось в приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, иммобилизации сустава, ношении ортопедических стелек, также была модифицирована ее двигательная активность. Консервативные методы лечения не привели к уменьшению симптоматики, в связи с чем было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Во время операции пациентка находилась в положении лежа на спине, на дистальную треть левой голени был наложен жгут. Линейный доступ выполняли по дорсальной поверхности стопы в проекции второго плюсне-фалангового сустава. Сухожилия короткого и длинного разгибателей пальца были выделены и отведены в сторону. Далее выполняли капсулотомию второго плюсне-фаланго-вого сустава в продольном направлении.

Рис. 1. Рентгенограмма стопы пациентки, выполненная под нагрузкой. Вторая плюсневая кость имеет избыточную длину, в области второго плюсне-фалангового сустава изменения, характерные для болезни Фрайберга-Кёлера.

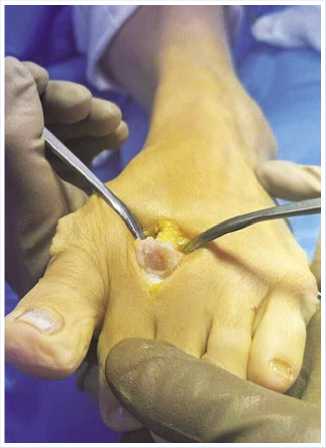

Рис. 2. Дефект хрящевой ткани в области суставной поверхности второй плюсневой кости.

В суставе была отмечена гипертрофия синовиальной оболочки, которая была иссечена. В центральной части суставной поверхности головки плюсневой кости был выявлен хрящевой дефект с обнажением субхондральной кости (Рис. 2).

Нестабильные участки хряща в области дефекта были удалены, таким образом, на краях дефекта располагался

Рис. 3. Вторая плюсневая кость после остеотомии Weil, дебридемента и микрофракту-рирования хрящевого дефекта.

только стабильный, здоровый хрящ. Далее выполнили стандартную остеотомию Weil, с плоскостью опила, расположенной под углом 60 градусов к диафизу плюсневой кости, параллельно опорной поверхности стопы. Дистальный остеотомиро-ванный фрагмент был смещен так, чтобы головки второй и третьей плюсневых костей располагались на одном уровне. Положение фрагментов подтверждали с помощью ЭОП. Зону остеотомии плюсневой кости фиксировали с помощью винта Барука, диаметром 2 мм. Далее с помощью спицы Киршнера, диаметром 1 мм выполнили микрофрактурирование зоны дефекта, с целью стимуляции выхода в полость сустава прогениторных мезенхимальных клеток (Рис. 3).

Таким образом, головка плюсневой кости была подготовлена к следующем этапу операции – применению коллагеновой мембраны Chondro-Scaffold. Мембрану Ch-ondro-Scaffold помещали в раствор хлорида натрия для гидратации и прошивали рассасывающимися нитями. В диафизе второй плюсневой кости просверливали канал в дорсо-плантарном направлении, на расстоянии 3–5 мм от суставной поверхности головки. Мембрану размещали на плантарной поверхности сустава, фиксированные к ней нити выводили через костный канал и с помощью них фиксировали мембрану к дорсальной поверхности плюсневой кости. Таким образом, мембрана закрывала область дефекта, далее с помощью острых ножниц подгоняли размер мембраны под размер дефекта (Рис. 4).

Рис. 4. Мембрана фиксирована к дефекту в области головки плюсневой кости.

Рис. 5. Рентгенограмма стопы пациентки через 6 недель после операции.

Для проверки надежности фиксации выполняли сгибание и разгибание в суставе. Далее рану ушили стандартным способом. Пациентке была рекомендована ходьба в обуви Барука на следующий день после операции и далее в течение 6 недель. Рана зажила первичным натяжением, швы были сняты на 14 сутки. Осложнений в раннем послеоперационном периоде отмечено не было. Контрольные рентгенограммы стопы были выполнены через 6 недель после операции (Рис. 5).

На рентгенограммах в области остеотомии была отмечена консолидация, головка второй плюсневой кости имела округлую форму, суставная щель была симметричной без признаков дегенеративных изменений. На последнем контрольном осмотре, через два года после операции, пациентка отметила полное отсутствие боли, она вернулась к привычной физической активности и занятиям спортом. На рентгенограммах через 2 года после операции, головка плюсневой кости сохраняла округлую форму, также не было признаков сужения суставной щели или дегенеративных изменений, характерных для болезни Фрай-берга-Кёлера.

Обсуждение

Болезнь Фрайберга-Кёлера была впервые описана в 1914 г. A. Freiberg. Автор представил серию случаев из 6 пациентов, у которых было выявлено дегенеративное разрушение головки второй плюсневой кости. Freiberg полагал, что заболевание вызвано травматическим воздействием, а также указывал на связь между ним и длиной плюсневой кости [1]. Впоследствии были предложены другие теории развития заболевания, большинство из них склонялось к сосудистой или травматической причине поражения головки плюсневой кости.

Leung и Wong исследовали анатомию сосудистого русла первого межплюсневого промежутка в ходе 70 диссекций, авторы описали 7 типов артериального кровоснабжения головки 2 плюсневой кости и 3 типа расположения венозных сосудов [13]. Wiley и Thurston отметили, что в некоторых случаях вторая межплюсневая артерия практически не отдает ветвей к эпифизу второй плюсневой кости, и ее головка кровоснабжается за счет ветвей первой и третьей межплюсневых артерий. Авторы предположили, что такой тип кровоснабжения может способствовать формированию асептического некроза [14].

Развитие болезни Фрайберга-Кё-лера может быть обусловлено острой травмой, но чаще, к его формированию приводит повторяющаяся микротравма-тизация сегмента на фоне повышенных нагрузок. Stanley и соавт. проанализировали истории болезни пациентов с болезнью Фрайберга-Кёлера и пришли к выводу, что только у 5% из них в анамнезе была травма стопы, при этом у 85% пораженная плюсневая кость была самой длинной по сравнению с остальными. В ходе подобарографического исследова- ния авторы продемонстрировали, что в 48% случаев, давление под головкой удлиненной плюсневой кости было выше, чем под головками остальных плюсневых костей [15].

Этиология болезни Фрайберга-Кё-лера во многих случаях мультифактор-ная.

В представленном клиническом примере, у пациентки в анамнезе была остеотомия первой плюсневой кости, что теоретически могло привести к нарушению кровоснабжения головки второй плюсневой кости. Помимо этого, оперативное лечение привело к укорочению первой плюсневой кости и относительному удлинению второй, что способствовало увеличению нагрузки на второй луч. Подобное перераспределение нагрузки также является фактором риска развития болезни Фрайберга-Кёлера.

В медицинской литературе наибольшее распространение приобрела классификация болезни Фрайберга-Кёлера по Smillie, созданная с учетом рентгенологической картины. Smillie выделил 5 стадий заболевания. На первой стадии изменения головки в виде отека костной ткани визуализируются только на МРТ; вторая стадия характеризуется центральным вдавлением суставной поверхности; на третьей стадии формируются медиальный и латеральный экзостозы, за счет еще большей импрессии суставной поверхности головки; для четвертой стадии характерна потеря связи суставной поверхности и диафизом и формирование из нее свободного хрящевого тела; на 5 стадии происходит полное разрушение сустава с уплощением суставной поверхности и ее деформацией. Smillie предлагал использовать декомпрессию сустава и замещение дефекта костным графтом при 1–3 стадиях болезни. В представленном клиническом случае у пациентки была диагностирована 5 стадия заболевания [15].

Среди предложенных способов оперативного лечения этой патологии, наиболее часто применяются дебри-демент, костная пластика, остеотомии плюсневой кости, замещение дефекта различными трансплантатами и артропластика [7–12].

Erdil и соавт. представил результаты 14 пациентов с 4 и 5 стадиями болезни Фрайберга-Кёлера, которым он выполнил ремоделирование головки и дебридемент сустава. У всех пациентов было отмечено улучшение показателей по шкалам AOFAS и SF-36 в ходе периода наблюдения длительность 40,2 месяца [2].

Шахул Х.А., Айрапетов Г.А., Мальчевский В.А. и др.

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ФРАЙБЕРГА-КЁЛЕРА С ПОМОЩЬЮ УКОРАЧИВАЮЩЕЙ ОСТЕОТОМИИ, МИКРОФРАКТУРИРОВАНИЯ КОСТНО-ХРЯЩЕВОГО ДЕФЕКТА И ЕГО ЗАМЕЩЕНИЕМ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНОЙ CHONDRO-SCAFFOLD

Укорачивающие остеотомии плюсневой кости способствуют снижению нагрузки на головку второй плюсневой кости и плюсне-фаланговый сустав. Наиболее часто применяют дорсальную закрытоугольную остеотомию или укорачивающую остеотомию. Gauthier и Elbaz получили отличные результаты у 53 пациентов после выполнения закрытоугольной дорсальной остеотомии. Многие другие авторы также представили хорошие результаты этой операции [16]. Smith и соавт. Также описали хорошие результаты после укорачивающей остеотомии у 55 пациентов, при этом в 5 случаях авторы отметили формирование тугоподвижности в суставе [17].

В медицинской литературе представлены результаты интерпозиционной артропластики, эндопротезирования и костной пластики при болезни Фрайбер-га-Кёлера. Ozkan представил результаты 43 пациентов, которым была выполнена интерпозиционная артропластика сухожилием короткого разгибателя пальца. У 96% пациентов были получены хорошие результаты через 24,6 месяцев [18]. Другие авторы также публиковали результаты этой методики, при этом они указывали на высокую частоту тугоподвижности сустава и возможность формирования вторичных деформаций. По их мнению, интерпозиционная артропластика плюс-не-фалангового сустава с помощью графтов или имплантов не позволяет добиваться стабильных хороших результатов операции и имеет менее предсказуемый исход по сравнению с другими методиками [10; 19].

Эндопротезирование плюсне-фа-лангового сустава при болезни Фрайбер-га-Кёлера применяется достаточно редко, поскольку имеет высокий риск расшатывания имплантата [20].

Miyamota представил результаты 4 пациентов, которым выполнил тра-сплантацию остеохондрального графта при поздней стадии болезни Фрайбер-га-Кёлера. Через 52 месяца пациенты демонстрировали отличные показатели по шкале AOFAS. Хотя автор получил отличные результаты, количество выполненных вмешательств слишком мало для того, чтобы рекомендовать данный метод к широкому использованию [21].

На данный момент, в хирургическом лечении болезни Фрайберга-Кёлера наибольшее распространение имеют остеотомии плюсневой кости, поскольку имеют наименьшее количество осложнений и прогнозируемые результаты.

По мере развития технологий, методы восстановления хрящевой ткани, в частности коллагеновые мембраны для аутохондрогенеза, стали шире использоваться в хирургии стопы и голеностопного сустава [22]. Коллагеновая мембрана Chondro-Scaffold представляет собой материал на основе коллагена I/III типа, полученный из обработанной оболочки тонкой кишки свиньи. Ее строение аналогично внеклеточному матриксу хрящевой ткани. За счет своей структуры, мембрана может обеспечивать прикрепление, рост и дифференцировку мезенхимальных стволовых клеток, то есть играет роль объемной матрицы, которая позволяет этим клеткам формировать гиалиноподобную ткань. Выход стволовых клеток и их фиксация на мембране обеспечивается за счет микрофрактурирования зоны дефекта. Способность коллагеновых мембран обеспечивать хондральную дифференциацию прогениторных клеток была продемонстрирована в ходе микробиологических исследований [23].

В литературе продемонстрированы хорошие результаты применения коллагеновых мембран при замещении дефектов коленного, голеностопного и первого плюсне-фалангового суставов [24; 25].

Исследований, посвященных применению мембраны Chondro-Scaffold в хирургическом лечении болезни Фрай-берга-Кёлера, в настоящий момент не проводилось. По нашим сведениям, это первый описанный случай использования коллагеновой мембраны Chondro-Scaffold в качестве графта при хирургическом лечении болезни Фрайберга-Кёлера.

Заключение

В клиническом наблюдении, представлен результат хирургического лечения болезни Фрайберга-Кёлера предложенным нами методом, который заключается в комбинации укорачивающей остеотомии плюсневой кости, микро-фрактурирования хрящевого дефекта и его замещения коллагеновой мембраной Chondro-Scaffold. Преимуществом разработанного метода является обеспечение идеальных условий для замещения хрящевого дефекта гиалиноподобной тканью: укорачивающая остеотомия способствует снижению нагрузки на головку плюсневой кости, а коллагеновая мембрана Chondro-Scaffold обеспечивает аутохондрогенез в области дефекта. В данном клиническом примере, продемонстрирован отличный результат разработанной хирургической техники. Через 2 года после операции пациентка не испытывала боли в области левой стопы при ходьбе и в покое, на рентгенограммах суставные поверхности имели правильную форму, признаки дегенеративных изменений в плюсне-фаланговом суставе отсутствовали.

Планируется проведение дальнейших исследований результатов оперативного лечения болезни Фрайберга-Кёлера предложенным способом, направленных на оценку его эффективности в сравнении со стандартными методиками и разработке показаний к его применению.