Способ хирургического лечения рака кардиоэзофагеальной зоны у пожилых и больных с сопутствующей патологией

Автор: Нечунаев В.П., Шойхет Я.Н., Лазарев А.Ф., Агеев А.Г., Панасьян А.У.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (25), 2008 года.

Бесплатный доступ

Разработан простой, нетравматичный способ оперативного лечения кардиоэзофагеального рака, который обеспечивает оптимальный доступ к органам брюшной и плевральной полости слева, в сочетании с сохранением принципов радикальности операции и технической простотой наложения внутриплевральных пищеводных соустий, что делает его эффективным при использовании у пожилых и ослабленных больных с сопутствующей кардиореспираторной патологией.

Кардиоэзофагеальный рак, хирургическое лечение, диафрагмотомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14054830

IDR: 14054830 | УДК: 616.329/33-006.6-089-053.9

Текст научной статьи Способ хирургического лечения рака кардиоэзофагеальной зоны у пожилых и больных с сопутствующей патологией

Для выполнения радикальных оперативных вмешательств при раке кардии предложен ряд доступов, из которых в нашей стране наибольшее распространение получила левосторонняя торакофренолапаротомия [4, 5, 7]. Однако указанный доступ из-за его травматичности не может быть применен у многих больных пожилого возраста и у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца и легких. Значительно менее травматичен доступ, предложенный А.Г. Савиных (лапаротомия с широкой сагиттальной диафрагмокруротомией) [6], но в этом случае не исключается возможность таких осложнений, как кровотечение и пневмоторакс.

Данные обстоятельства побудили нас модифицировать доступ А.Г. Савиных (патент № 2288646 «Способ оперативного лечения кар-диоэзофагеального рака»), недостатком которого являются значительные трудности в формировании высокого соустья в заднем средостении при резекции нижней трети пищевода, а также при прорастании опухолью медиастинальной плевры, а в ряде наблюдений и легкого, невоз- можность соблюдения основных принципов радикальности операции. В группе больных, оперированных из доступа по Савиных, частота обнаружения элементов опухоли по линии резекции пищевода оказалась наиболее высокой [3].

Сущность модификации состоит в том, что после лапаротомии, мобилизации левой доли печени выполняется диафрагмотомия со вскрытием плевральной полости слева под углом 70о, причем диафрагму вскрывают от диафрагмального отверстия пищевода до сухожильного центра диафрагмы по направлению к VII межреберью, обеспечивая тем самым оптимальный доступ к органам брюшной и плевральной полости слева. Это обеспечивает возможность более широкого манипулирования в выполнении двухзональной абдомино-медиастинальной лимфодиссекции (D2 2S) и наложении эзофагогастро- или еюно-анастомоза. Особенно это важно при сердечной патологии, так как исключается травматизация сердца пардиальными крючками.

В связи с тем, что реберную дугу не пересекают и истинную торакотомию в VII межреберье не проводят, обеспечивается меньшая травматичность способа, который позволяет свободно формировать пищеводные соустья в заднем средостении до дуги аорты, не используя специальный инструментарий, как при доступе по А.Г. Савиных.

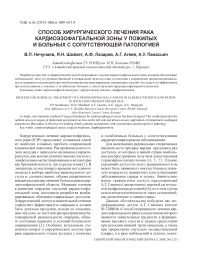

Разработанная нами методика состоит в следующем: больного кладут на операционный стол. Стол наклоняют в сторону оперирующего хирурга под углом 20°, под спину на уровне мечевидного отростка подкладывают валик. После обработки операционного поля, под общим наркозом выполняют верхнесрединную лапаротомию, ревизию брюшной полости, затем производят мобилизацию абдоминального отрезка пищевода и ревизию задненижнего средостения. В случае резектабельности процесса производят диафрагмотомию от диафрагмального отверстия пищевода с пересечением левой ножки диафрагмы в косом направлении под углом 70° по направлению к реберной дуге слева к VII межреберью до сухожильного центра диафрагмы (рис. 1).

Рис. 1. Схема трансдиафрагмальной медиастинотомии: 1 – аорта, 2 – пищевод, 3 – нижняя полая вена, 4 – левая ножка диафрагмы, 5 – разрез под углом 70º по направлению к реберной дуге

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ ...

Для анатомо-физиологического обоснования оперативного лечения КЭР по заявляемому способу в анатомическом эксперименте в 10 наблюдениях выполнены антропометрические измерения с изучением параметров доступа. Выявлены оптимальные параметры: глубина раны – 16,2 см, наклонение операционного действия – 65°, угол операционного действия – 40°.

По данной методике прооперирован 51 пациент в возрасте 58–81 год, в среднем – 67 лет. Распределение по полу: мужчин – 20 (39,2 %), женщин – 31 (60,8 %) больная. Сопутствующая кардиальная патология диагностирована у 26 пациентов (50,9 %), ХОБЛ – у 14 (27,5 %), сочетание этих патологий – у 11 пациентов (21,6 %). По распространенности процесса больные распределились следующим образом: I–II стадии – у 3 (5,9 %), III стадия – у 32 (62,7 %), IV стадия без отдаленных метастазов – у 16 (31,4 %) пациентов. Преимущественно наблюдались различные варианты аденокарцином, которые составили 84,3 % (43 случая), плоскоклеточный рак – 15,7 % (8 случаев). КЭР отмечен в 28 случаях (54,9 %), гастроэзофагеальный – в 23 случаях (45,1 %)

Всем пациентам была выполнена радикальная операция с одномоментной внутриплевральной пластикой пищевода в левой плевральной полости с двухзональной абдоминомедиасти-нальной лимфодиссекцией (табл. 1). Комбинированные операции проведены в 25 случаях, что составило 49 %. По линии резекции при срочном гистологическом исследовании и в плановом порядке опухолевого роста в препаратах не выявлено.

Таблица 1

Характер и исход оперативных вмешательств при кардиоэзофагеальном раке

Таблица 2

|

Вид послеоперационных осложнений |

Количество |

Умерло |

|

ТЭЛА |

1 |

1 |

|

Пневмония |

2 |

- |

|

Медиастинит |

1 |

- |

|

Несостоятельность швов анастомоза, перитонит |

1 |

1 |

|

Пилороспазм |

1 |

- |

|

Хилезный асцит |

1 |

- |

|

Поддиафрагмальный абсцесс, перитонит |

1 |

1 |

|

ИТОГО |

8 (15,7 %) |

3 (5,9 %) |

Характер послеоперационных осложнений

Низкий уровень послеоперационных осложнений (15,7 %) и летальности (5,9 %) у крайне тяжелого контингента больных, страдающих КЭР с выраженной сопутствующей сердечнолегочной патологией, обусловлен малотравматичным доступом к пищеводу и эффективным лечением больных в раннем послеоперационном периоде с использованием внутривенной лазерной терапии, плазмафереза, гипербарической оксигенации и др. (табл. 2).

Таким образом, модифицированный доступ обеспечивает наиболее оптимальный объем операции, особенно при местно-распространенных кардиоэзофагеальных раках, с выполнением двухзональной абдомино-медиастинальной лимфодиссекции (D2 2S), техническую простоту выполнения более высоких пищеводных внутриплевральных соустий слева. Особенно актуально применение модифицированного спо- соба у пожилых и ослабленных больных с сопутствующей сердечно-легочной патологией.