Способ получения культуры аутологичных клеток из стромы лимфатических узлов у больных вторичной лимфедемой нижних конечностей

Автор: Волова Л.Т., Россинская В.В., Яровенко Г.В.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Методы исследования

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сравнительного изучения структуры двух групп поверхностных со- матических лимфатических узлов (паховых и верх- них шейных) у пациентов 54-65 лет с вторичной лимфедемой нижних конечностей и без этой па- тологии. Показано, что у больных вторичной лим- федемой происходит полное замещение паховых лимфатических узлов рубцовой и жировой тканью. В шейных лимфатических узлах улюдей этого воз- раста наблюдаются инволюционные процессы, но сохраняется не менее 30 % лимфоидной ткани. На основании полученных результатов обоснована возможность и разработан способ получения культур фибробластоподобных клеток из стромы неизмененного поверхностного лимфатического узла человека. Выращенная культура клеток мо- жет быть использована для аутотрансплантации в область интереса у пациентов с периферическими хроническими лимфатическими отеками конеч- ностей с целью их купирования.

Строма, культура клеток, лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/143176974

IDR: 143176974

Текст научной статьи Способ получения культуры аутологичных клеток из стромы лимфатических узлов у больных вторичной лимфедемой нижних конечностей

Лечение хронических лимфатических отеков нижних конечностей человека представляет собой чрезвычайно трудную задачу. Используемые в настоящее время методы консервативного и оперативного лечения этой патологии приносят таким пациентам лишь временное облегчение [1, 2, 3].

Нами предложен новый радикальный способ коррекции вторичной лимфедемы с помощью клеточных биотехнологий (патент РФ на изобретение № 2280461, зарегистрирован 17.07.06). Эффективность его обоснована в эксперименте на животных [4].

Целью настоящего исследования явилась разработка способа получения культуры клеток из стромы лимфатических узлов человека у больных вторичной лимфедемой нижних конечностей для последующей аутологичной трансплантации.

В соответствии с целью данной работы были поставлены следующие задачи:

-

1. провести патоморфологическое исследование регионарных (паховых) лимфатических узлов у пациентов с хроническими лимфатическими отеками нижних конечностей;

-

2. с помощью топографо-анатомического и гистологического анализов установить наиболее подходящие источники лимфоидной ткани для

-

3. отработать методику выделения и выращивания в культуре клеток из стромы лимфатических узлов человека.

получения стромальных клеток;

Объектом исследования стали паховые и шейные лимфатические узлы человека. Биопсийный материал забирали стерильно у больных, возраст которых составлял 54 – 65 лет, во время операции каротидной эндартериоэктомии при стенозе сонных артерий, либо во время выполнении коррекции лимфооттока на нижних конечностях при хронической лимфедеме. От всех пациентов (n=24) получили в письменной форме добровольное информированное согласие на данное вмешательство и использование полученных результатов в научных публикациях. Для сравнительного анализа использовали секционный материал. Изучены паховые и шейные лимфатические узлы 18 кадаверов (той же возрастной группы) без признаков хронического лимфатического отека нижних конечностей.

Работа выполнена на макро- и микроскопическом уровне. Фиксированные в формалине лимфатические узлы после проводки заливали в парафин. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводили морфометрию. Выполняли цитологические исследования мазков-отпечатков со срезов нативных лимфатических узлов.

Выращенные из стромы лимфатических узлов культуры клеток оценивали на жизнеспособность, пролиферативную активность, проводили окраску монослоя по Романовскому-Гимза, выявляли жировые включения суданом IV, определяли СДГ по Нахласу. С помощью моноклональных антител осуществляли фенотипирование клеточного материала.

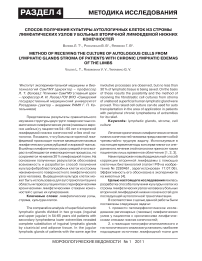

При интраоперационном макроскопическом исследовании нами зафиксировано увеличение поперечных размеров паховых лимфатических узлов у пациентов с хроническим отеком нижних конечностей 3-4 степени. Узлы достигали в диаметре 25-40 мм, что значительно больше нормы (14 — 24 мм). Изучение гистологических препаратов свидетельствовало о полном отсутствии в структуре лимфатического узла лимфоидных компонентов. Мозговой слой и паракортикальная зоны не определялись. Имело место тотальное замещение лимфоидной ткани соединительной. Наблюдались поля грубоволокнистой соединительной ткани, разрастание жировой, формирование кист (рис.1.)

При гистологическом изучении кадаверного материала (группа сравнения) установлено, что в паховых лимфатических узлах у людей 60-летнего возраста без лимфедемы четко прослежи-

Рис. 1. Паховый лимфатический узел больной С., 78 лет. История болезни 17635/1591. Диагноз: вторичная лимфедема правой нижней конечности III IV степени. Склероз и расширение синусов в мозговом веществе лимфатического узла. Граница между корковым и мозговым слоями размыта. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 56.

вались все структурные компоненты лимфатического узла. Капсула составляла 6,9-8,6 % от его общей площади, но в ней определялось уменьшение количества клеточных элементов, вплоть до полного их исчезновения; преобладали грубые коллагеновые волокна, в отдельных случаях имел место гиалиноз. Доля лимфоидной ткани была в два раза меньше (31,2-33,9 %) доли соединительной ткани, которая составила 59,7-60,2 %. Количественное уменьшение лимфоидной ткани сопровождалось значительным истончением как коркового, так и мозгового вещества лимфатического узла. Разрастанием на их месте жировой, рыхлой и грубоволокнистой соединительной ткани. В корковом веществе обнаруживались единичные «классические»

лимфоидныее узелки. Паракортикальная зона состояла в основном из лимфоцитов, немногочисленных ретикулярных клеток, иммунобластов, макрофагов и различного числа плазмоцитов, визуализирующихся около узелков. Медуллярная часть состояла из тяжей лимфоцитов, рыхло расположенных в виде колонок. Среди них нередко обнаруживались и плазмоциты. Практически во всех изученных нами препаратах процесс возрастной инволюции начинался с центральной части лимфатического узла, то есть с мозгового слоя. Здесь лимфатические синусы в большей части были расширены, лимфоциты в основном разрежены за счет отека. Соответственно происходило количественное снижение клеточного состава: как истинных клеток лимфоидной ткани (больших и малых лимфоцитов, лимфобластов, плазмоцитов – менее 55 % в цитологическом препарате), так и макрофагов и эндотелиальных клеток (менее 35 %).

Такая морфологическая картина паховых лимфатических узлов на стороне тяжелой лимфологической патологии свидетельствует о полном замещении ретикулярной ткани стромы узла тканью соединительной. Склерозирование лимфоидного органа, как исход хронического воспаления, вызывает блокаду его дренажной функции, нарушение лимфаоттока, развитие и прогрес- является регионарной особенностью строения соматических лимфатических узлов, к которым относятся поверхностные лимфатические узлы: шейные, подмышечные и паховые [6, 7].

Теоретический анализ и собственные морфологические исследования показали, что шейная область является наилучшей для получения исходного материала клеточных культур. Поверхностные шейные лимфатические узлы не являются основными, сохраняют архитектонику до преклонного возраста и при микробиологическом исследовании – стерильны.

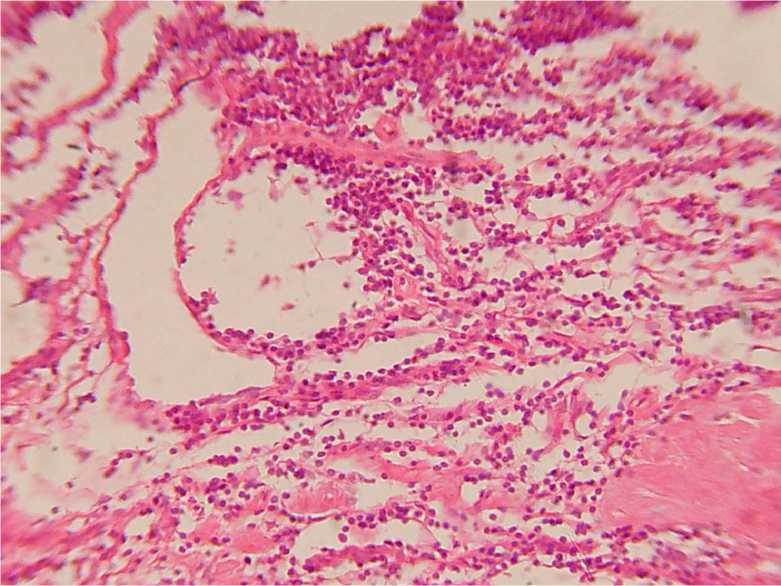

Нами изучено состояние 36 шейных лимфатических узлов. Макроскопически шейные лимфатические узлы очень вариабельны в размерах (от 8х13мм до 15х23мм). Гистологически в исследованных шейных узлах определялись следующие основные структуры: капсула и трабекулы, кора и паракортикальная зона, медуллярная часть, лимфатические синусы, кровеносные сосуды. Даже при наличии в них инволюционных изменений в виде липидосклероза в этой группе узлов сохраняется достаточное количество лимфоидной ткани (более 30 %) — источника региональнальных стромальных стволовых клеток в культуре (рис.2).

Для получения таких клеток использовали корковую и медуллярную зоны лимфатического узла, капсулу в процессе получения стромальных сирование лимфедемы. Известно, что в анамнезе у таких пациентов в 78 % наблюдений было рожистое воспаление [5].

Попытки выделения стромальных клеток из таких патологически измененных лимфатических узлов не увенчались успехом. В 70 % случаев происходил проростание материала (эндогенное микробное загрязнение), что косвенно подтверждает этиопатогенез данного заболевания. Естественно, что получить полноценный клеточный материал из узла, в котором отсутствует ретикулярная ткань, невозможно. Поэтому возникла необходимость найти альтернативный источник стромальных клеток в пределах одного организма.

Известно, что сильно развитая корковая часть

Рис. 2. Шейный лимфатический узлел больного Л., 60 лет. Диагноз: Стеноз левой височно-сонной артерии. Склероз капсулы узла, грубые коллагеновые волокна в мозговом веществе, разрежение мозгового вещества. Окраска пикрофуксином по ван Гизону. Ув. 200.

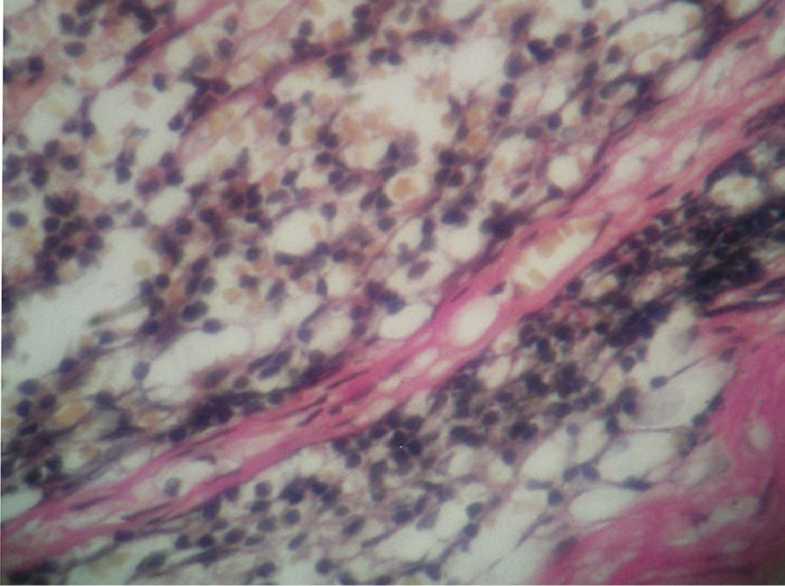

Рис. 3. Фибробластоподобные клетки из стромы лимфатического узла человека, эксперимент «Р». Отсутствие экспрессии CD34 в цитоплазме. Двухэтапный непрямой пероксидазный метод. Ув. 200.

клеток удаляли.

Для клеток, выделенных из стромы периферических лимфатических узлов, характерна их высокая адгезия, прямолинейный рост в моно- слое довольно плотных пластов клеток без образования колоний. Клетки имеют вытянутую форму, центрально расположенное ядро, два и более отростков. По форме они напоминают фибробласты, но являются более крупными: длина клетки 67,5±3,1 мкм, поперечный размер 29±1,9 мкм. Они способны индуцировать образование лимфоидной ткани при трансплантации в паховую область [8].

Иммуногистохимическое исследование выращенных клеток с использованием моноклональных антител показало, что они являются СD34 отрицательными и СD105 положительными (рис. 3,4).

Так как CD34 является специфическим маркером гемопоэтических стволовых клеток, отсутствие экспрессии СD34 и экспрессия CD105 подтверждает принадлежность клеток к стромальным. При окраске cуданом IV

Рис. 4. Фибробластоподобные клетки из стромы лимфатического узла человека, эксперимент «Р». Экспрессия CD105 в цитоплазме. Двухэтапный непрямой пероксидазный метод. Ув. 200.

выявлено, что жировые включения в цитоплазме таких клеток в культуре отсутствуют. Реакция с нитросиним тетразоли-ем по Нахласу показала высокую активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в выращенных ретикулярных клетках: мелкие зерна формазана темнофиолетового цвета густо и диффузно расположены в цитоплазме. Это свидетельствует о высоком уровне аэробного дыхания в выращенных клетках [9].

Получение чистой культуры клеток из стромы лимфатических узлов до 4 пассажа занимает временной интервал до 2 месяцев. За это время может быть выращено 4х106 и более клеток. Это вполне достаточно для однократной трансплантации пациенту

и продолжения наращивания культуры.

Таким образом, нами разработан способ получения культур фибробластоподобных клеток из стромы неизмененного поверхностного лимфатического узла человека. Выращенная культура клеток может быть использована для аутотрансплантации в область интереса у пациентов с периферическими хроническими лимфатическими отеками конечностей с целью их купирования.

Список литературы Способ получения культуры аутологичных клеток из стромы лимфатических узлов у больных вторичной лимфедемой нижних конечностей

- Поташов Л. В., Бубнова Н. А., Орлов Р. С., Борисов А. В., Борисова Р. П., Петров С. В. Хирур гическая лимфология. //Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ». - СПб., 2002. - 272 С.

- Clement O., Luciani A. Imaging the lymphatic system: possibilities and clinical applications. Eur Radiol. 2004 Aug;14(8):1498507.

- Rockson S. G. Lymphedema. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2006; 8:129-136.

- Volova L. T., Rossinskaya V. V., Yarovenko G. V. Cellular technologies in the correction of lymphatic edema of the limbs. // Abstracts: 4th World Congress on Tissue Banking - 46 May, 2005. - Rio de Janeiro Brazil. - p. 111.

- Carr I., Hancock B. W., Hanry L., Milford Ward A. Лимфоретикулярные болезни. - М., Медицина, 1980. - 278 С.

- Вылков И. Н. Патология лимфатических узлов. // Медицина и физкультура. - София, 1980. - 246 С.

- Петренко В. М. Лимфатический узел как слож ный, комплексный лимфангион. // Материалы II съезда лимфологов России. - Санкт-Петербург, 2005. - C. 229230.

- Яровенко Г. В. Новый подход к коррекции лим фооттока у больных с лимфатическим отеком нижних конечностей. //Технологии живых систем. - 2009. - № 1. - С. 3641.

- Эллиниди В. Н., Аникеева Н. В., Максимова Н. А. Практическая иммуногистохимия. - Санкт Петербург, 2002. - 35 С.