Способ протезирования встречных концевых дефектов зубных рядов

Автор: Пчелин И.Ю., Тимачева Т.Б., Буянов Е.А., Дьяков И.П.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 4 (28), 2010 года.

Бесплатный доступ

В основу концепции функциональной окклюзии, которая определяет прямую зависимость между анатомией окклюзионных поверхностей зубных рядов, строением височно-нижнечелюстного сустава, положением зубов при смыкании, мышечно-суставным аппаратом, положено адекватное построение протетической плоскости с учетом билатеральной асимметричности строения зубочелюстной системы пациентов при протезировании. Авторы предлагают метод определения протетической плоскости у пациентов с встречными дефектами I класса по Кеннеди, используя данные телерентгенографии.

Боковая телерентгенография, протетическая плоскость

Короткий адрес: https://sciup.org/142148864

IDR: 142148864 | УДК: 616.314-089.23

Текст научной статьи Способ протезирования встречных концевых дефектов зубных рядов

В основу работы современной ортопедической стоматологии положена концепция функциональной окклюзии, которая определяет прямую зависимость между анатомией окклюзионных поверхностей зубных рядов, строением височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС), положением зубов при смыкании. В связи с развитием и внедрением в стоматологическую практику новых методов детальной диагностики и лечения взгляды на концепцию функциональной окклюзии претерпевают значительные изменения. Следует отметить, что достаточно редко окклюзионные поверхности зубных рядов ориентированы в соответствии с какой-либо плоскостью, что связано с индивидуальными особенностями строения зубочелюстной системы каждого человека, видом прикуса, а также правосторонним или левосторонним типом жевания [4, 5].

В настоящее время предложено множество методов реконструкции зубных рядов, основным из которых является метод с использованием по-лурегулируемых или полностью регулируемых артикуляторов и лицевой дуги. Недостатки данного метода заключаются в том, что в результате асимметрии лица и положения слуховых каналов определение окклюзионной плоскости носит субъективный характер. Также при дисфункции ВНЧС из-за смещения диска положение слухового канала на пораженной стороне может отличаться от положения одноименного канала на здоровой стороне. Использование Камперовской горизонтали, проходящей от середины козелка уха до нижней границы крыльев носа, тоже проблематично, поскольку мягкие ткани подвержены сильным изменениям [7]. В связи с этим проблема определения протетической плоскости во время протезирования остается актуальной и требует дальнейшего решения [1].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Нахождение оптимальной проекции протетичес-кой плоскости в дистальных отделах зубных рядов при двусторонних встречных концевых дефектах и ее совмещение с индивидуальными настройками суставных механизмов артикулятора.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

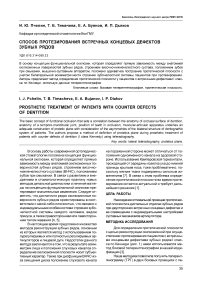

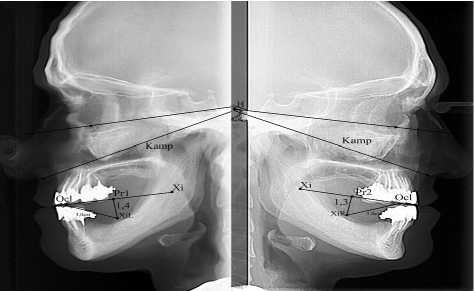

Для определения протетической плоскости с целью реконструкции окклюзионной при осуществлении протезирования пациентов с встречными концевыми дефектами зубных рядов I класса по Кеннеди (рис. 1) нами использовался метод боковой телерентгенографии в нашей модификации [3].

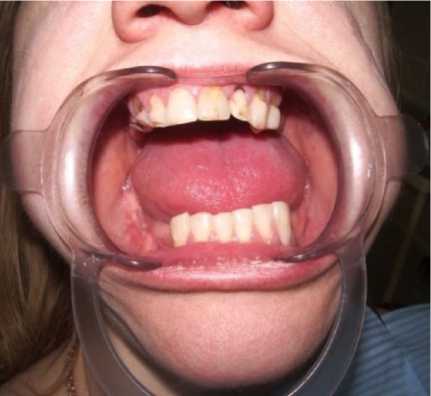

Наша методика позволила получить телерентгенограмму (ТРГ) в двух боковых проекциях с ле- вой и правой стороны в отдельности. На полученную ТРГ наносилась линия, соединяющая межрезцовую точку и место входа в нижнечелюстной канал (точка Xi) на ветви нижней челюсти (рис. 2).

Рис. 1. Двусторонние встречные концевые дефекты зубных рядов

Рис. 2. Проекция протетической плоскости: ТРГ в правой и левой боковых проекциях

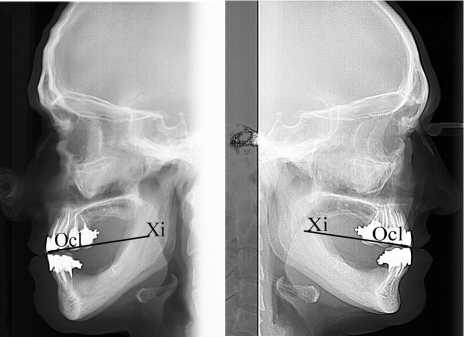

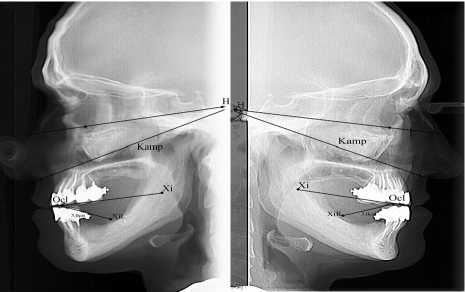

После получения двух боковых ТРГ, для определения уровня протетической плоскости относительно протезного ложа наносились отрезки длиной три сантиметра дистально от вершин рвущих бугров клыков нижней челюсти до уровня слизистой оболочки на вершине альвеолярного гребня. Полученные точки на вершине альвеолярного гребня обозначались как XiL — на левой ТРГ, XiR — на правой ТРГ. В зависимости от индивидуальных размеров челюстей возможно использование проецируемых отрезков большей или меньшей длины, исходя из того, что чем ближе точки XiL и XiR к точке Xi на ТРГ, тем точнее получаемая проекция про-тетической плоскости (рис. 3).

Для измерения расстояния от слизистой на вершине альвеолярного гребня до протетической плоскости проводили перпендикуляры к протетичекой плоскости из точек XiL и XiR. Полученные точки обо- значались как Pr1 — на левой ТРГ, Pr2 — на правой ТРГ. После чего производили измерение полученных отрезков XiL — Pr1, XiR — Pr2 (рис. 4).

Рис. 3. Нанесение точек XiL и XiR на боковые ТРГ

Рис. 4. Определение проекции протетической плоскости на правой и левой ТРГ

Для того чтобы использовать полученные данные боковых ТРГ при изготовлении ортопедических конструкций, нами предложен способ их переноса в пространство артикулятора.

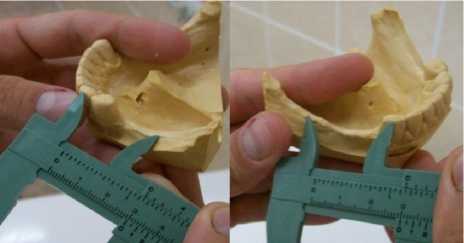

На начальном этапе получали анатомические оттиски с обеих челюстей. Затем изготавливали модели из супергипса и прикусные валики. На модели нижней челюсти с помощью штангенциркуля или линейки отмечали одноименные точки XiL и XiR (рис. 5).

Рис. 5. Нанесение на модели точек XiL, XiR

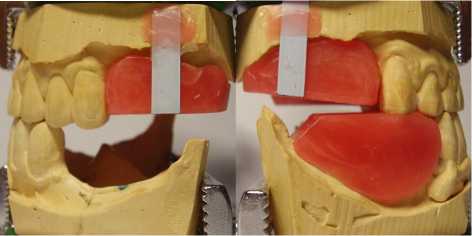

Здесь при помощи липкого воска горизонтально устанавливали металлические штифты перпен- дикулярно вершине альвеолярного гребня. Далее в прикусном валике на нижнюю челюсть освобождали места для зафиксированных штифтов (рис. 6).

Рис. 6. Прикусные валики с подготовленными местами для штифтов

После установки полученного валика на модели нижней челюсти производили заливку освобожденного пространства расплавленным воском, получая при этом монолитный валик на нижнюю челюсть с зафиксированными штифтами (рис. 7).

Рис. 7. Подготовленные прикусные валики для переноса данных с ТРГ

Для переноса полученных данных с боковых ТРГ на прикусные валики с левой и правой стороны фиксировались линейки, с их помощью ориентировали протетическую плоскость с левой и правой стороны от межрезцовой точки до точек нижней поверхности зафиксированных штифтов (рис. 8).

Рис. 8. Ориентация окклюзионной плоскости с левой и правой стороны по данным боковых ТРГ

Затем на модель верхней челюсти, с учетом данных ТРГ, изготавливался «трансферный валик» (рис. 9).

Затем постановку искусственных зубов и дальнейшее изготовление зубных протезов проводили по традиционной технологии (рис. 10).

Рис. 9. «Трансферный валик» для постановки зубов

Рис. 10. Изготовленные бюгельные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По предлагаемому нами способу было проведено лечение 30 пациентов 60 бюгельными протезами. Оценку эффективности лечения проводили при помощи метода окклюзографии с использованием программного обеспечения Adobe Photoshop и Universal Desktop Ruler, оценивая характер, величину и количество контактных точек на окклюзионнной поверхности [2, 6]. Эффективность лечения также оценивалась на основании объективных ощущений пациентов по предъявлению жалоб в процессе адаптации к изготовленным ортопедическим конструкциям. В большинстве клинических случаев коррекций протезов не производилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования нами было установлено, что использование предлагаемого метода при проведении ортопедического лечения пациентов с встречными концевыми дефектами зубных рядов I класса по Кеннеди позволяет:

-

• учитывать билатеральную асимметричность строения зубочелюстной системы при протезировании;

-

• учитывать индивидуальные особенности пациента (размеры челюстей, степень атрофии костной ткани);

-

• совмещать рентгенологические данные с индивидуальными параметрами артикулятора, предупреждая возможные артикуляционные нарушения.