Способ замещения дефектов костей

Автор: Клюшин Н.М., Лапынин А.И., Дьячков А.Н., Чиркова А.М., Дегтярев В.Е., Лапынина Е.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

Представлен способ замещения дефектов трубчатых и плоских костей, предусматривающий изоляцию зоны дефекта от окружающих тканей инертным материалом, формирование костного фрагмента от отломка или края дефекта, его дозированное перемещение с помощью компрессионно-дистракционного аппарата до контакта с противоположным краем и заполнение дефекта костным регенератом.

Дефект трубчатых костей, дефект плоских костей, способ замещения, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142120730

IDR: 142120730

Текст научной статьи Способ замещения дефектов костей

Известные способы замещения дефектов костей предусматривают применение ауто-, алло-, ксентотрансплантатов, а также эксплантатов. Однако использование их сопряжено, как правило, с необходимостью выполнения достаточно травматичного оперативного вмешательства. При этом трансплантаты в ряде случаев отторгаются, рассасываются, либо процесс их перестройки протекает длительное время, что в значительной степени удлиняет сроки лечения или приводит к неудовлетворительным результатам.

Более эффективен, на наш взгляд, способ замещения дефектов костей, предусматривающий формирование костного фрагмента от одного из отломков или от края дефекта, например, черепа, его дозированное перемещение с помощью компрессионно-дистракционного аппарата до контакта с противоположным краем и заполнение дефекта костным регенератом. Тем не менее, при этом также отмечаются довольно значительная травматизация мягких тканей и образование между ними и перемещаемым фрагментом рубцовых спаек, что, с одной стороны, препятствует свободному перемещению костного лоскута, а с другой - служит причиной различных осложнений.

Нами предложен способ, предусматриваю- щий формирование фрагмента кости и его дозированное перемещение до контакта с концом противолежащего отломка или противолежащим краем дефекта и заполнение его костным регенератом. Новым в предложенном способе является то, что зону дефекта изолируют от окружающих мягких тканей биологически инертным материалом, который удаляют по мере перемещения фрагмента и замещения дефекта. При этом предусматривается, что при замещении, например, дефектов костей свода черепа, сформированный от одной из кромок кости фрагмент укладывают на пленку из инертного материала, покрывающую твердую мозговую оболочку или головной мозг. При замещении дефектов длинных трубчатых костей выделенный фрагмент устанавливают внутрь муфты из инертного материала и перемещают в область диастаза, а при наличии гнойной инфекции в полость дефекта вводят емкость из биологически инертного материала, которую заполняют охлажденным антисептиком, а поверхность емкости покрывают бактерицидной мазью.

Применимость способа подтверждена экспериментальными исследованиями по замещению дефектов костей черепа и фактом его успешного использования при лечении больных с дефектами костной ткани, в том числе, осложненных хроническим остеомиелитом (12 больных).

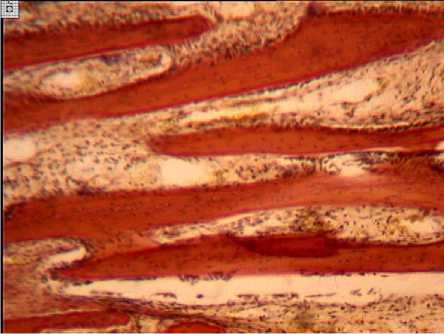

В частности, экспериментальными исследованиями было установлено, что формирование дистракционного регенерата в дефекте костей черепа происходит по тем же принципам, что и без тефлоновой пленки (именно она была использована для изоляции твердой мозговой оболочки от костного фрагмента). В диастазе между краями дефекта и фрагмента формировался регенерат, имевший зональную структуру (рис. 1). Однако этот процесс более длителен по сравнению с опытами, где твердая мозговая оболочка не была изолирована.

Рис. 1. Костный регенерат, отходящий от края дефекта на 21-й день дистракции. Собака № 1707, гист. № 5768. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 6,3; ок. 10

В срок 30 дней фиксации диастаз заполняла преимущественно костная ткань (рис. 2).

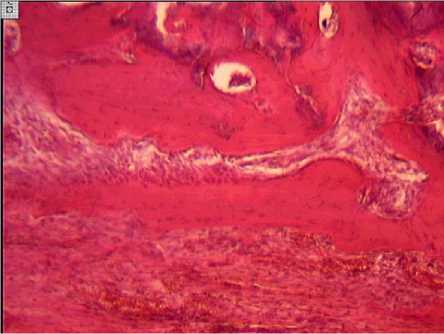

Рис. 2. Гистотопограмма костей свода черепа собаки № 8410 (гист. № 4654) в срок 63 дня эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение лупное

Через 60 дней после снятия аппарата во всех случаях рентгенологически между костными отделами регенерата сохранялась различная по протяженности зона просветления. Морфологически в перемещенном фрагменте происходили выраженные в разной степени процессы замещения старой кости новообразованной. Вентральная часть дефекта была заполнена соединительной тканью, в которой имелась полость с кусочками тефлоновой пленки.

В более поздний срок (278 дней эксперимента) дефект заместился костной тканью фрагмента и регенерата, в центре которого сохранялись островки волокнистой соединительной ткани. Регенерат состоял из компактной костной ткани (рис. 3) с мелкими полостями, заполненными жировым мозгом. В промежутке между регене- ратом и твердой мозговой оболочкой находилась соединительная ткань.

Рис. 3. Участок костного регенерата в срок 278 дней эксперимента. Собака № 5510, гист. № 4636. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 6,3. Ок. 10

Приводим клиническое наблюдение.

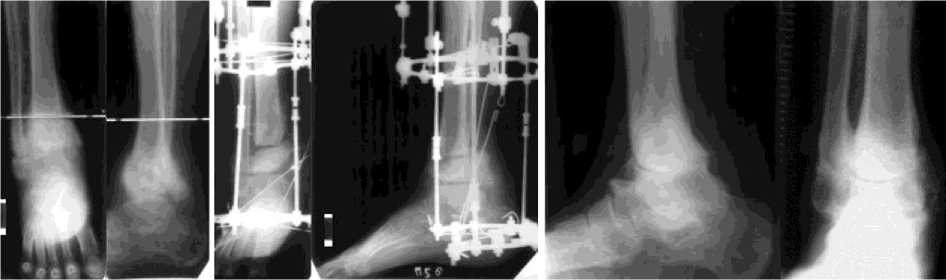

Больной М., 22 лет, история болезни № 23486. Диагноз: хронический посттравматический остеомиелит дистального суставного конца правой большеберцовой кости свищевой формы.

Операция: секвестрнекрэктомия дистального суставного конца правой большеберцовой кости, остеотомия верхней трети большеберцовой и нижней трети малоберцовой костей, остеосинтез аппаратом Илизарова. Образовавшийся диастаз временно замещен эластической емкостью, заполненной охлажденным антисептиком. Благодаря этому сохранилась форма голеностопного сустава, отсутствовали ангиотрофические расстройства и обострение гнойного процесса.

На пятый день после операции начата компрессия в зоне диастаза и дистракция - в области остеотомии в верхней трети большеберцовой кости по 0,25 мм 4 раза в день. Антисептик из эластической емкости удаляли через трубку по 2,0 мл один раз в три дня. Через две недели после начала дистракции емкость одномоментно окончательно опорожнили и удалили.

Общий срок дистракции - 42 дня, фиксации - 98 дней.

В итоге замещен дефект дистального суставного конца большеберцовой кости с реконструкцией голеностопного сустава (патент РФ № 2049441).

Больной вернулся к прежней профессии механизатора.

Таким образом, предлагаемый способ устранения дефектов костей, по нашему мнению, имеет преимущества перед общеизвестными методиками, так как в силу малой травматичности и функциональности при его применении сочетается решение лечебных и реабилитационных задач.

а б в

Рис. 4. Рентгенограммы больного М., 22 лет: а - фистулограммы до лечения; б - после операции, дефект кости временно замещен емкостью с антисептиком; в - результат лечения