Способность смектитовой компоненты бентонитовой глины к интеркаляции глицина

Автор: Рязанова А.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Доступность, экологичность и уникальные свойства бентонитовых глин определяют их применение в различных отраслях промышленности, а механизмы взаимодействия органического вещества с глинистыми минералами вызывают всё больший интерес учёных. В данной статье приведены результаты изучения возможности проникновения глицина в межслоевое пространство смектитовой компоненты бентонитовой глины на основании рентгендифракционного и термического анализов.

Смектит, глицин, аминокислоты, интеркаляция, межслоевое пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/147246177

IDR: 147246177 | УДК: 553.611.6 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.1.44

Текст научной статьи Способность смектитовой компоненты бентонитовой глины к интеркаляции глицина

Минералы группы монтмориллонита обладают высокими сорбционными свойствами благодаря особенностям строения кристаллической решетки. Представители этой группы склонны не только к поверхностной, но и к межпакетной сорбции как различных катионов, так и органических соединений (Schol-tzová,2013; Sarier, 2010; Трофимов, 2007).

Органические соединения взаимодействуют с глинистыми минералами посредством водородных связей, лигандного и ионного обмена, катионных мостиков и ван-дер-ваальсовых взаимодействий (Arnarson and Keil, 2000; Keil and Mayer, 2014). Такие низкоэнергетические связи, как водородная, ван-дер-ваальсовые взаимодействия, являются обратимыми (Plante et al., 2005; Lutzow et al., 2006). При лигандном и ионном обмене катионные мостики считаются более стабильными в процессе органоминеральных взаимодействий (Arnarson and Keil, 2000; Drouin, 2007).

Строение и химический состав минералов группы монтмориллонита позволяют использовать их в создании новых материалов с заданными свойствами путем химического преобразования, например, при получении органоминеральных композитов (Бортников, 2018).

Исследователи отмечают, что получение и применение органомодифицированных глин изучается начиная с 80-х гг. 20-го века. По мнению ученых, одним из подходящих материалов для модификаций, может быть бентонит, в котором содержание монтмориллонита близко к 100% (Vazquez, 2008; Borisover, 2015; Боева, 2013).

Бентонит является сравнительно недорогим и экологичным материалом для использования. По этой причине многие ученые, занимающиеся исследованием осадочных пород, а именно смектитов, смектитсодер-жащих пород и их модификаций, считают глинистые минералы материалом 21-го века (Bergaya, 2006).

Следовательно, изучение свойств смектитов, их взаимодействия с органическими веществами актуально в современной науке. Цель натоящей работы – исследование способности смектитовой компоненты бентонита к интеркаляции глицина.

Объекты и методы

В качестве объекта исследований была выбрана бентонитовая глина двух месторождений: Огланлинского (Туркмения) и Саригюхского (Армения). Содержание смектита в образце Огланлинского бентонита составило 71%, из второстепенных минералов обнаружены кристобалит – 24%, цеолит – 5%. Содержание смектита в образце Саригюхского бентонита составило 80%, образец также содержал примесные минералы - 8% кристобалита, 7% полевых шпатов, 4% кварца и 1% кальцита. Основным критерием выбора объектов исследования послужило наличие высокого содержания основного компонента бентонитовых глин – смектита. Химический состав образца Огланлин-ского месторождения предоставлен в табл. 1, Саригюхского месторождения – в табл. 2.

Таблица 1. Химический состав бентонитовой глины Огланлинского месторождения

|

Наименование компонента |

Содержание, % |

|

SiO 2 |

72,65 |

|

TiO 2 |

0,17 |

|

Al 2 O |

12,26 |

|

Fe 2 O 3 |

1,10 |

|

MnO |

0,02 |

|

CaO |

1,35 |

|

MgO |

2,56 |

|

Na 2 O |

1,90 |

|

K 2 O |

0,21 |

|

P 2 O 5 |

0,03 |

|

ППП |

6,61 |

Таблица 2. Химический состав бентонитовой глины Саригюхского месторождения

|

Компонент |

Содержание, % |

|

SiO 2 |

63,86 |

|

TiO 2 |

0,75 |

|

Al 2 O |

14,85 |

|

Fe 2 O 3 |

4,66 |

|

MnO |

0,05 |

|

CaO |

2,49 |

|

MgO |

3,22 |

|

Na 2 O |

2,25 |

|

K 2 O |

0,90 |

|

P 2 O 5 |

0,16 |

|

ППП |

6,71 |

Процесс интеркаляции проводился следующим образом. Образцы бентонитовых глин обрабатывались водным раствором глицина при интенсивном перемешивании в течение 1 часа. Затем полученная суспензия термостатировалась в течение 24 часов при температуре 45°С. Далее надосадочная жидкость отделялась центрифугированием. Осадок промывался дистиллированной водой для удаления остаточного количества глицина. После этого полученные образцы просушивались в шкафу с принудительной вентиляцией в течение 4 часов.

Полученные образцы исследовались методом рентгеновской дифракции на порошковом дифрактометре Bruker D8-Advance, диапазон углов 2θ=3-60°, CuKα-излучение. Также были проведены исследования методом термического анализа на термоанализаторе STA 409 PC Luxx производства Netzsch. Количество органического углерода в образцах до и после обработок глицином определено оксидометрическим методом (ГОСТ 23740-79).

Результаты и обсуждение

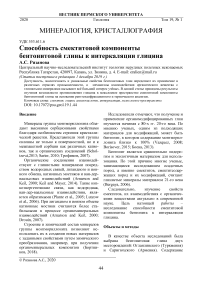

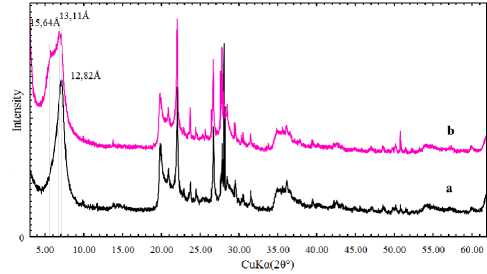

На рис. 1 представлены дифрактограммы исходного образца бентонитовой глины Огланлинского месторождения и того же образца, обработанного раствором глицина.

Рис. 1. Дифракционные спектры базальных отражений исходного бентонита Огланлинского месторождения (а) и бентонита, обработанного раствором глицина (b)

Анализ дифракционных спектров показывает, что рефлекс в области 2θ=7,0° (d001=12,54Å), характеризующий базальное расстояние между кремнекислородными слоями в исходном образце бентонита, после его обработки глицином сместился в сторону малоугловой области. Таким образом, обра- зец, обработанный раствором глицина, имеет рефлекс, расположенный при 2θ=5,3°, что соответствует межслоевому расстоянию 16,2Å. На основании вышеизложенного можно предположить, что интеркаляция глицина в межслоевое пространство смектитовой компоненты бентонита прошла успешно.

Для подтверждения выводов, сделанных на основе рентгеновского структурного анализа, было проведено определение содержания органического углерода и сделан термический анализ.

В результате определения содержания органического углерода оксидометрическим методом выявлено, что содержание углерода в обработанном глицином образце увеличилось на 2,16%. Полученный результат может служить подтверждением ранее сделанного вывода.

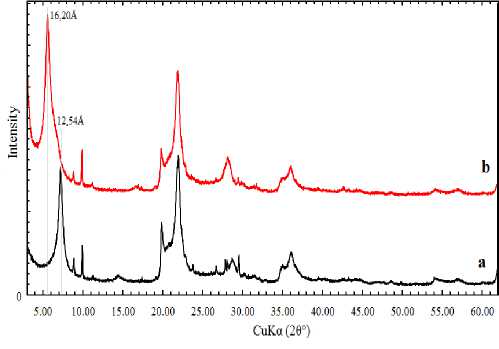

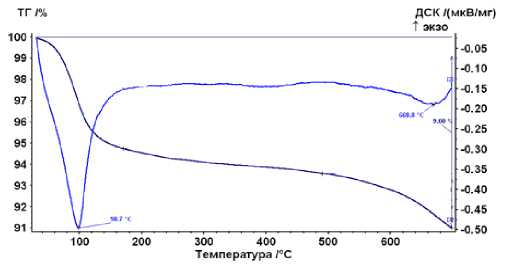

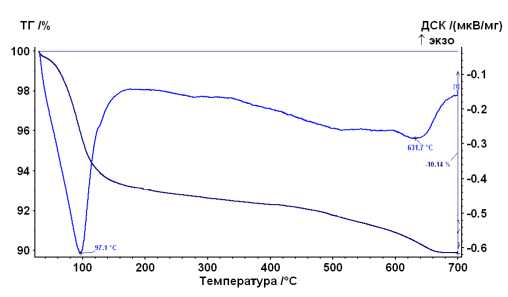

На рис. 2 и 3 представлены кривые ТГ и ДСК исходного образца бентонитовой глины Огланлинского месторождения и того же образца, обработанного раствором глицина.

Рис. 2. Кривые ТГ и ДСК образца бентонитовой глины Огланлинского месторождения

Рассмотрим подробнее рис. 3. Первые два эндотермических эффекта при температуре 83 и 221°С свидетельствуют об удалении адсорбированной и межпакетной воды соответственно. Потеря массы в данном интервале составила 7,14%. Далее наблюдаются экзотермические эффекты в диапазоне температур 300–530°С, которые образовались в связи с разрушением органических веществ (Горбунов, 1952).

В отличие от результатов термического анализа исходного образца на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии образца, обработанного глицином, проявляются четкие экзотермические эффекты в ин- тервале температур 300–530°С. Потеря массы в приведенном интервале составила 8,16%. Описанные экзотермические эффекты и потеря массы свидетельствуют об удалении органических веществ, а именно глици- на.

Рис. 3. Кривые ТГ и ДСК образца бентонитовой глины Огланлинского месторождения, обработанного раствором глицина

Рассмотрим результаты исследования второго месторождения, Саригюхского.

На рис. 4 представлены дифрактограммы исходного образца саригюхского бентонита и образца того же месторождения, насыщенного раствором глицина.

Рис. 4. Дифракционные спектры базальных отражений исходного бентонита Саригюхского месторождения (а) и бентонита, обработанного раствором глицина (b)

На дифракционных спектрах наблюдается смещение рефлекса в области 2θ=6,89° (d001=12,82Å) исходного образца в сторону малоугловой области. Однако обнаруживается разделение пика и образуются два рефлекса: первый - в области 2θ=6,74° (d001=13,11Å), второй - в области 2θ=5,65° (d001=15,64Å). Такое разделение пика можно объяснить присутствием в исследуемом образце смектита с переменным катионообменным составом, т.е. в составе бентонита Саригюхского месторождения имеется смектит с щелочным обменным катионом в структуре и смектит с щелочно-земельными катионами в структуре. Как известно, в отличие от щелочно-земельных, щелочные бентониты склонны к набуханию в большей степени (Лыгина, 2005). Следовательно, это может объяснять смещение рефлекса в область 2θ = 5,65° (d001 = 15,64Å) для щелочного смектита и смещение в область 2θ = 6,74° (d001 = 13,11Å) для щелочно-земельного. Оба смещения рефлексов свидетельствуют об интеркаляции глицина в межслоевое пространство смектита.

В результате определения содержания органического углерода оксидометрическим методом выявлено, что содержание углерода в обработанном глицином образце увеличилось на 1,45%, что подтверждает ранее сделанный вывод.

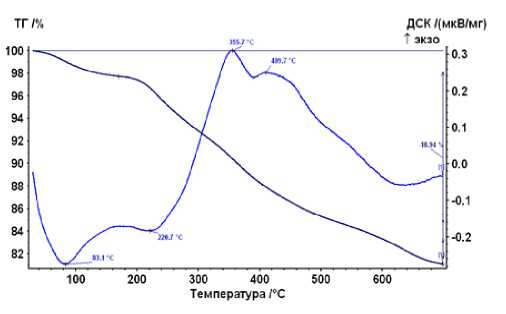

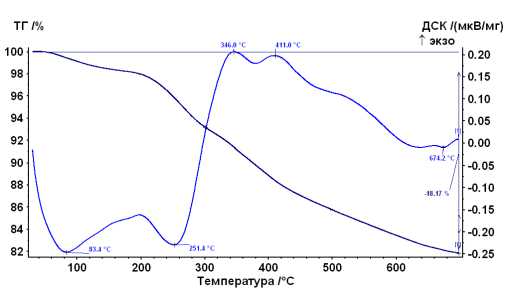

На рис. 5 и 6 отображены кривые ТГ и ДСК исходного образца бентонитовой глины Саригюхского месторождения и того же образца, обработанного раствором глицина.

Рис. 5. Кривые ТГ и ДСК образца бентонитовой глины Саригюхского месторождения

На рис. 6 два эндотермических эффекта при температуре 83 и 251°С свидетельствуют об удалении адсорбированной и межпакетной воды соответственно. Далее наблюдаются экзотермические эффекты в диапазоне температур 300–500°С, которые образовались в связи с разрушением органических веществ (Горбунов, 1952).

По сравнению с результатами термического анализа исходного образца на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии образца, обработанного глицином, проявляются четкие экзотермические эффекты в интервале температур 300–530°С. Потеря массы в приведенном интервале составила 7,45%. Описанные экзотермические эффекты и потеря массы свидетельствуют об удалении органических веществ, а именно глицина.

Рис. 6. Кривые ТГ и ДСК образца бентонитовой глины Саригюхского месторождения, обрабо- танного раствором глицина

Заключение

Проведенные исследования органоминеральных взаимодействий на примере глицина и бентонитовой глины Огланлинского и Саригюхского месторождений позволили выявить, что глицин способен к проникновению в межслоевое пространство смектита. Процесс интеркаляции проходит интенсивнее при наличии в структуре смектита щелочных обменных катионов.

В результате исследования получен органоминеральный образец бентонитовой глины Огланлинского месторождения с содержанием органического углерода 3,67%, что на 2,16% выше по сравнению с исходным образцом. Межплоскостное расстояние насыщенного образца увеличилось на 3,66Å по сравнению с исходной бентонитовой глиной.

Также получен органоминеральный образец бентонитовой глины Саригюхского месторождения с содержанием органического углерода 2,12%, что на 1,45% выше по сравнению с исходным образцом. Межплоскостное расстояние насыщенного образца по сравнению с исходной бентонитовой глиной увеличилось на 0,29Å в случае щелочноземельной компоненты бентонита и на 2,82 Å в случае щелочной компоненты.

Автор выражает благодарность Аналитикотехнологической службе ФГУП «ЦНИИгеолне-руд» за помощь в проведении исследований.

Список литературы Способность смектитовой компоненты бентонитовой глины к интеркаляции глицина

- Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. М.: Высш. шк., 2002. 512 с.

- Бентониты и бентонитоподобные глины. Классификация, особенности состава, физико-химические и технологические свойства / гл.ред. Е.М Аксенов; ФГУП "ЦНИИгеолнеруд". Казань, 2005. 72с.

- Боева Н.М., Бочарникова Ю.И., Наседкин В.В., Белоусов П.Е., Демиденок К.В. Термический анализ - экспресс-метод оценки качественных и количественных характеристик природных и синтезированных органоглин // Российские нанотехнологии. 2013. Т.8, №3-4. С. 54-57.

- Бортников С.В., Горенкова Г.А. Получение органомодифицированного бентонита при взаимодействии с азотсодержащими соединениями. // Успехи современного естествознания. Химические науки. 2018. № 8. С.12-17.

- Горбунов Н.И., Цюрупа И.Г., Шурыгина Е.А. Рентгенограммы, термограммы и кривые обезвоживания минералов, встречающихся в почвах и глинах. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. 185 с.