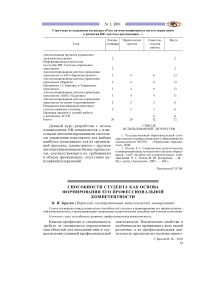

Способности студента как основа формирования его профессиональной компетентности

Автор: Брагин Виктор Яковлевич

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 1 (58), 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению роли способностей студента в формировании его профессиональной компетентности, а также выявлению специальных педагогических способностей учителя технологии.

Профессиональная компетент, способностиность

Короткий адрес: https://sciup.org/147136626

IDR: 147136626

Текст научной статьи Способности студента как основа формирования его профессиональной компетентности

рых типовых качеств для каждого работника. Возникает противоречие между требованиями производства к работнику и его возможностями их удовлетворения. Отсюда появляется необходимость отбора лиц, у которых уже есть либо природные личные качества, подходящие для осваиваемого вида труда, либо способности к их развитию в процессе профессионального обучения и практической деятельности. Снятие противоречий между требованиями профессии к человеку и его возможностями — одна из основных проблем профессионального образования.

Профессиональные способности — это совокупность достаточно стойких, хотя, конечно, и изменяющихся под влиянием обучения и воспитания индивидуально-психологических качеств человека, которая определяет успешность обучения определенной трудовой деятельности, ее выполнения и возможность развития в ней личности.

В сфере образования от педагогических способностей учителя, от его личностных качеств зависит достижение им высокого мастерства в обучении и воспитании детей.

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены В. А. Крутецким, который дал им соответствующие определения:

-

— дидактические — способности передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль;

-

— академические — способности к соответствующей области наук (математике, физике, биологии, литературе и т. д.);

-

— перцептивные — способности проникать во внутренний мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний;

— речевые — способности ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики;

-

— организаторские — это, во-первых, способность организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способность правильно организовать свою собственную работу;

-

— авторитарные — способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета;

-

— коммуникативные — способность к общению с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, наличие педагогического такта;

-

— педагогическое воображение (или прогностические способности) — специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося, связанном с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника;

— способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности [5].

На основании изучения общих педагогических способностей рядом ученых были выделены специальные педагогические способности учителей разных предметов. Например, А. В. Андриенко изучала способности учителя математики, Л. Н. Лаврова — учителя истории.

Специальные педагогические способности учителя технологии пока остаются неисследованными. Рассмотрим, какими же характеристиками должен обладать учитель технологии, формирование каких важных свойств личности должно быть обеспечено в вузе при обучении по этой специальности. На наш взгляд, прежде всего это совокупность знаний, умений, навыков. Наиболее емко для данной сферы деятельности они отражены в стандарте общего образования по направлению «Технология. Технический труд» [4] и в ГОС ВПО по специ- альности «Технология и предпринимательство» [3]:

— представления о многообразии видов преобразовательной деятельности, их результатах и последствиях влияния на личность, культуру, природу и общество; об эволюции технологической среды; о зависимости процессов, способов и средств деятельности от развития науки; о влиянии результатов преобразовательной деятельности на развитие самой науки; о конкуренции в социально-трудовой деятельности; о внешних и внутренних факторах, влияющих на процесс и результат труда; об экономических характеристиках производства; о предпринимательской деятельности и условиях ее успешности;

— знания о сущности и общих закономерностях процессов и методов преобразования исходных ресурсов в конечный (или промежуточный) результат; об обеспечивающих эти процессы средствах и организационных формах; о принципах действия, функциях, способах управления технологическими средствами; о законах Российской Федерации, в том числе законе «Об образовании»; о решениях Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; об основах общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности; об основных направлениях и перспективах развития образования и педагогической науки; о школьных программах и учебниках; о средствах обучения и их дидактических возможностях; о требованиях к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; о санитарных правилах и нормах, правилах техники безопасности и противопожарной защиты;

— умения и навыки прогнозировать и проектировать процессы, конструировать объекты и средства преобразования; выполнять разнообразные технологические операции; управлять, обслуживать, эксплуатировать, ремонтировать распространенные технические объекты; решать типовые задачи профессиональ ной деятельности, соответствующие его квалификации;

— способности к оценке состояния социально-производственной среды; к ориентации в этой среде; к профессиональному самоопределению и перемене деятельности; к прогнозированию и осуществлению собственной технологической деятельности и стремлению избежать ее отрицательных последствий для природы, человека и общества; к следованию нормам и правилам технологической культуры и культуры труда.

Существенную роль технологическая подготовка будущего специалиста и приобретаемый в ней опыт играют и в развитии психических качеств личности: внимательности, глазомера, зрительной памяти, пространственного воображения и мышления, технического и творческого мышления, имеющих важнейшее значение во многих областях профессиональной деятельности, в том числе для будущих учителей технологии общеобразовательной школы.

Внимательность, по мнению Ю. 3. Гильбуха, — это свойство психической индивидуальности человека [2], которое характеризуется степенью сфор-мированности навыков, связанных с работой внимания (концентрации, распределения и переключения внимания). Уровень внимания в значительной степени обусловлен особенностями темперамента. Распределение и переключение внешнего и внутреннего внимания — важнейшие механизмы регуляции деятельности во многих профессиях. Внимание и внимательность не существуют в изоляции от других психических процессов и свойств, они могут функционировать и проявлять себя только во взаимодействии с восприятием, памятью, воображением, мышлением. Ведущую роль в этом взаимодействии играет мышление. Материал для его работы (так же как и для работы внимания) обеспечивает память. Следовательно, воспитание внимательности студентов во многом должно заключаться в организации и рационализации их памяти.

Глазомер. Как показывает сам термин, глазомер — это измерение на глаз, без каких-либо искусственных средств, инструментов, контрольно-измерительных приборов. При этом в качестве объектов выступают пространственные величины: протяженность, площадь, объем, форма и удаленность различных предметов, их расположение в пространстве, характеризуемое угловыми мерами.

Выделяют глазомер, связанный с оценкой одномерных (линейный), двумерных (оценка площадей) и трехмерных (оценка объемов) объектов. Особенно важную роль в психическом развитии и практической деятельности человека играет линейный глазомер, ведь линия является образующей и двумерных, и трехмерных объектов. Кроме того, величина линии служит мерой при кодировании многих пространственных величин: скорости, давления, температуры и т. д.

Как отмечает Ю. 3. Гильбух, «в труде представителей многих ведущих профессий современного производства глазомеру принадлежит весьма существенная роль. Более того, он выступает в качестве одного из важнейших политехнических (даже общетрудовых) навыков, т. е. является необходимым компонентом сенсорно-перцептивной (от лат. perceptio —воспринимаю) культуры всесторонне развитой индивидуальности. Ввиду этого овладение данными навыками, их непрерывное совершенствование должны составлять неотъемлемый атрибут трудового и профессионального обучения» [5].

Зрительная намять . Человеческая память — очень сложная система, включающая в себя различные ее виды: зрительную, слуховую, кинетическую, осязательную и др. Все они взаимосвязаны, как взаимосвязана работа анализаторов, результаты которой фиксируются их физиологическими механизмами. При этом стержневую, систематизирующую роль играет зрительная память, в «кладовых» которой хранится около 90 % всей информации, полученной человеком. Тренировка зрительной памяти очень важна, так как на ее основе формируются представления.

Пространственное нредставле-ние . Развитие пространственного представления имеет большое педагогическое значение. О наличии у студента знаний (а представления вместе с соответствующими понятиями как раз и составляют их содержание) преподаватель судит прежде всего по тому, что он может выразить с помощью слов, рисунков, чертежей, тех или иных символов. Однако любое выражение требует соответствующих умений, и нередко именно из-за их плохой сформированности студент, обладающий достаточными знаниями, попадает в разряд «незнающих», «невыучивших» и т. д. Кроме того, развитые зрительные представления, и в первую очередь пространственные, относятся к необходимым профессиональным способностям во многих областях деятельности. Целенаправленное развитие пространственного представления служит предпосылкой развития не менее важной способности — воображения.

Пространственное воображение . То обстоятельство, что корнем слова «воображение» является «образ», очень точно отражает соотношение понятий, которые обозначаются этими двумя терминами. Ведь воображение — это всегда конструктивное оперирование психическими (в основном зрительными) образами: либо перцептами (непосредственными восприятиями), либо актуализированными представлениями, либо тем и другим одновременно. Чтение и составление чертежей, проектирование новых изделий, выполнение изделий по готовым изображениям, создание произведений литературы и искусства и другие виды деятельности были бы невозможны без воображения, и в первую очередь пространственного.

Воображение бывает двух видов: репродуктивное и творческое. В том и другом принято выделять особый тип имажинативных (от лат. imagination — воображение) действий, которые связаны с оперированием пространственными образами. Оперирование образами пространственных объектов, их трансформирование и перекомбинирование составля- ют содержание процесса, именуемого пространственным воображением.

Наблюдения автора, сделанные в работе со студентами, свидетельствуют, что низкий уровень развития пространственного представления и воображения у них является препятствием в овладении общетрудовыми приемами и навыками творческой деятельности. Так, например, демонстрация приемов выполнения технологических операций, как правило, проводится фронтально. При этом студенты наблюдают за действиями преподавателя с одной стороны, а придя на свое рабочее место, пытаются образ действия мысленно «перевернуть» в голове и увидеть его с другой. Для многих эта процедура бывает крайне затруднительна, и педагогу приходится повторять демонстрацию приема «из рук в руки» (становясь за спиной студента и управляя его руками) либо ставить его рядом с собой, что в работе с большой группой невозможно. При этом возникает противоречие: практические действия студентов должны развивать у них воображение, однако выполнить их можно только при наличии воображения.

Пространственное мышление . В основе пространственного мышления лежит пространственное воображение. Для решения поставленной задачи часто требуется целая цепочка умозаключений, своего рода развернутое рассуждение. При этом используются следующие умственные действия: сравнение, измерение, счет, сложение, вычитание. На «выходе» деятельности могут быть как преобразованные образы, так и необразная информация (например, числовая). Особенностью пространственного мышления является то, что при решении технических задач оно играет ведущую роль по отношению к пространственному воображению, используя его в качестве вспомогательного процесса. В своем взаимодействии они оба выступают в качестве элементов более широкого понятия «техническое мышление».

Техническое мышление. Оно является системообразующим фактором, координирующим работу всех перечисленных психических процессов. Внимание, глазомер, зрительная память как бы обслуживают этот центральный психический процесс, снабжая его исходной информацией, подлежащей обработке. Оперативная память, пространственное воображение и пространственное мышление по сути являются его компонентами. Роль системообразующего фактора выполняет логическое мышление (различные виды умозаключений). Оно как бы берет на себя, компенсирует функции тех психических процессов, которые в силу различных причин оказались не развитыми в достаточной мере.

Не менее важны для успешного функционирования личности в технологической среде нравственные качества, такие как добросовестность, ответственность, самоуправление, самодисциплина, активность, инициативность, предприимчивость, трудолюбие и т. д.

На наш взгляд, основными компонентами профессионального технологического образования должны быть технологически важные качества личности (технологические знания и умения), психические особенности и нравственные качества, которые, в свою очередь, в совокупности и составляют компетентность специалиста. Формирование данных качеств личности осуществляется в той или иной мере всем содержанием высшего образования по специальности «Технология и предпринимательство», но ведущую, системообразующую роль в нем для учителей технологии играют дисциплины блока «Основы производства»: материаловедение, технология обработки материалов, технология обработки древесины, технология обработки металлов, декоративно-прикладное творчество и др.

Дополнительный положительный эффект может быть достигнут включением в основную образовательную программу соответствующих курсов, а также организацией внеаудиторной работы. Например, на кафедре технологии и методики преподавания технологии Пермского государственного педагогического университета в качестве одного из многих дополнений к федеральному компоненту стандарта по специальности «Тех- нология и предпринимательство» введен вузовский компонент — факультативный курс «Лепка» [1]. В процессе его изучения у студентов формируются профессиональные способности, необходимые как для успешного освоения профессии, так и для совершенствования навыков в ней.

Работая с материалами для скульптуры, студенты расширяют круг знаний о свойствах глины, пластилина, гипса и технологиях их обработки; развивают пространственное мышление, моторные навыки и художественный вкус. Таким образом, курс «Лепка» становится логическим дополнением к учебным дисциплинам «Материаловедение», «Технология обработки материалов», «Основы декоративно-прикладного творчества» и др.

В разделах «Основы изобразительной грамоты», «Материалы, инструменты и технология скульптурных работ» большое внимание уделено теории изобразительного искусства, технике выполнения вспомогательного рисунка, теории создания декоративной композиции, теоретическим сведениям о матералах для скульптурных работ, а также об инструментах и технологиях изготовления изделий из них. Такой подход оправдан тем, что обеспечивает логическую связь между творческой деятельностью и технологией воплощения ее результатов в материале, которая является основой в декоративно-прикладном творчестве.

При изучения разделов «Лепка» и «Скульптурное литье» осваиваются приемы работы над плоскорельефной композицией, барельефом, горельефом и круглой скульптурой преимущественно декоративно-прикладного назначения, в пластических материалах: пластилине и глине; способы копирования пластических форм с помощью литья из гипса и глины. Уделяется внимание технологии обжига глиняных изделий, а также приемам декоративной отделки скульптурных изделий.

Общий для всех практических занятий принцип работы — последовательное решение задач от вспомогательного рисунка к выполнению законченного скульптурного изделия. Такой подход обеспечивает возможность формирования технологической культуры, образного пространственного представления и мышления, художественного вкуса, специальных технологических знаний и умений, компетенций в сфере целеполагания и решения проблем, связанных с реализацией творческих планов.