Способы и средства выражения времени в предложно-падежной системе русского языка

Автор: Глазунова Ольга Игоревна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен системный анализ способов и средств выражения времени предложно-падежными формами существительных. Рассматриваются закрепленные за падежами функционально-семантические варианты временных значений с точки зрения их практической целесообразности и соответствия падежной семантике. Родитель́ныйпадеж указывает на принадлежность действия или события календарным единицам времени. С творительным падежом, предназначенным для выражения обстоятельств совершения действия, соотносятся средства обозначения времени года или суток. Переход от форм винительного падежа, свойственного существительным с точными количественно-временны́ми значениями, к формам предложного падежа, предназначенным для обозначения комплексного временно́го пространства, связан с переходом от количественных показателей к качественным. С помощью предложно-падежных форм существительных в позиции обстоятельств или детерминантов времени говорящий получает возможность описывать характер распространения действий в пределах обозначенного временно́гоотрезка с указанием на порядок вхождения этого отрезка в состав единиц более высокого уровня.

Категория времени, предложно-падежная система русского языка, функционально-семантические варианты временных значений

Короткий адрес: https://sciup.org/147219905

IDR: 147219905 | УДК: 81''366.54 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-28-38

Текст научной статьи Способы и средства выражения времени в предложно-падежной системе русского языка

Представления о времени реализуются в языке на уровне морфологических, лексических и грамматических средств выражения. В данной работе мы остановимся на анализе широкого спектра предложно-падежных форм со значением времени, потому что именно в этой сфере чаще всего возникают вопросы: какой падеж использовать в позиции обстоятельственного детерминанта, винительный ( в этот год ) или предложный ( в этом году ); почему в случае употребления несогласованного определения ( в годы войны ) существительное может принимать форму только одного из них; в чем состоит разница между нормативным словосочетанием во время отпуска и ненормативным * во время старости и т. д.?

Неопределенность понятия времени на теоретическом уровне компенсируется его востребованностью в языковой практике. В качестве формы существования пространства время обозначает длительность бытия и задает последовательность смены процессов и состояний материальных систем. Человек – часть природы, следовательно, цикличность протекающих вокруг него процессов определяет и его существование.

Существительные секунда , минута , час , день (сутки), которые исторически рассматривались в качестве единиц для измерения «ближних», непосредственно сопровождающих событие, интервалов времени, в предложении обычно употребляются в винительном падеже, предназначенном для выражения точных количественных показателей: В эту минуту невдалеке из лесу послышался голос Талагаева (И. Тургенев); В тот день , когда окончилась

Глазунова О. И. Способы и средства выражения времени в предложно-падежной системе русского языка // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 2: Филология. С. 28–38.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 2: Филология © О. И. Глазунова, 2018

война / И все стволы палили в счет салюта, / В тот час на торжестве была одна / Особая для наших душ минута (А. Твардовский).

Формы винительного падежа со значением времени служат для описания того, что происходит в действительности, а потому лексемы в винительном падеже используются для указания на время наступления событий и осуществления действий на временной оси с привязкой к моменту речи или к другому сопровождающему его событию. Принимая во внимание тот факт, что винительный падеж в языке связан с выражением направления, а временная ось имеет направленность, использование винительного падежа как базовой структуры для обозначения времени в языке более чем оправданно.

Существительные неделя, месяц, год, которые служат для измерения более продолжительных - «дальних» по отношению к событию - интервалов времени, в предложении могут принимать форму винительного или предложного падежа. В отличие от основного «изъяснительного» значения предложного падежа, так называемый «второй предложный» падеж предназначен для выражения местонахождения объекта. Перенос свойственных предложному падежу локативных функций на значение времени ( встретиться когда? в детстве -по аналогии с встретиться где? в городе ) формирует представление о временном пространстве - периоде жизни человека или событии, которые используются в качестве показателя времени: В старости не хочется болеть ( Когда наступает старость , не хочется болеть ); Он не сказал ни слова при нашем расставании ( Когда мы расставались , он не сказал ни слова ); По завершении конференции мы подвели итоги ( Когда конференция завершилась , мы подвели итоги ) 1 .

Сходство сложившихся в сознании и языке представлений об организации материального и временного пространств подразумевает возможность включения объектов в соответствующую систему координат с указанием на их положение в тех единицах, которые традиционно служат для измерения данного категориального признака. При использовании существительных со значением места пространство рассматривается как территория, на которой происходят события и разворачиваются действия. В случае употребления в предложном падеже лексем со значением времени соотносящиеся с пространством понятийные характеристики распространяются на временной отрезок, который включает определенные действия или состояния: в то время - в том времени , в тот год - в том году , в ту неделю - на той неделе , в тот месяц - в том месяце , в то тысячелетие - в том тысячелетии : В тот месяц май , в тот месяц мой во мне была такая лёгкость, и, расстилаясь над землёй, влекла меня погоды лётность (Б. Ахмадулина) - Тремя годами позже умерла мама. И тоже весной, в марте, в том месяце , в котором когда-то произвела на свет меня (Л. Миллер); В тот год осенняя погода. Стояла долго па дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе (А. Пушкин) - В благодатную Киргизию мы заезжали, но в том году переселение туда было закрыто (Л. Толстой).

Формы винительного падежа существительных неделя , месяц , год выражают время как целостный объект: Я увидел Ялту в тот год , когда её покинул Чехов (для отправителя речи весь тот год ознаменовался этим событием). Формы предложного падежа указывают на дробное временное пространство, в рамках которого совершаются единичные действия: Я увидел Ялту в том году , когда её покинул Чехов (два события происходят в один и тот же год, но не пересекаются).

На особый статус отрезка времени, выраженного формой винительного падежа, может указывать зависимая лексема в родительном падеже с определительным значением. «В отличие от препозитивных определений, которые допускают замену предложным падежом, родительный падеж в постпозиции однозначно мотивирует употребление винительного падежа и замены на предложный падеж не допускает. Данные нашей корпусной выборки подтверждают это наблюдение: Мог ли он думать, что в год войны , горя, бездомности, в казанской

1 «Временные контексты, которые требуют предложного падежа, по своим морфологическим свойствам аналогичны пространственным. <...> Применительно к конструкциям с предлогами в / на и формами предложного падежа можно говорить о двух крупных семантических классах контекстов: пространственных (в широком смысле, т. е. включая и временные употребления) и непространственных» [Плунгян, 2002. C. 231].

эвакуации ему удастся сделать свою самую большую, главную работу [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (I960)]» [Несет, Макарова, 2015. С. 404].

Кроме сопутствующего значения, родительный падеж в русском языке используется в качестве непосредственного средства выражения временных значений, указывая на принадлежность действия или события календарным единицам времени. Глагольные словосочетания с формами родительного падежа со значением времени во многом строятся по аналогии с именными конструкциями, которые включают формы родительного падежа с указанием на дату события или документа, включая число, месяц или год: Пушкин умер десятого февраля тысяча восемьсот тридцать седьмого года . - События десятого февраля тысяча восемьсот тридцать седьмого года .

Выбор родительного падежа для обозначения даты обусловлен свойственными ему определительной функцией и функцией принадлежности: Это случилось двадцатого января двухтысячного года . - Это случилось в день (какой?), который входит в состав января , который входит в состав двухтысячного года 2. Если в дате отсутствует число, указывающее на порядковый номер, родительный падеж утрачивает свое значение; вместо него используются формы именительного (при указании даты на документе), винительного или предложного падежей: май двухтысячного , умер в тот год , умер в феврале . Данный факт подтверждает наше предположение о принципиально важном значении существительного день , имплицитно представленного в составе конструкции с родительным даты.

Изменение падежной формы лексемы в составе словосочетания влечет за собой изменение его содержания и наоборот. Пространственно-временное значение предлога на в сочетании с существительным неделя в предложном падеже ( на этой / той / прошлой / следующей неделе ) указывает на то, что действие произошло или произойдет в пределах обозначенного существительным отрезка времени. Сравните: лежал на столе (в пределах какой-то части стола) - случилось на той неделе (в какой-то части или точке временного отрезка, который входит в состав недели). Предлог в ( в эту / ту / следующую неделю ) с формой винительного падежа выражает целостно-направленное значение - действие распространяется на весь обозначенный существительным период времени: В ту неделю , последнюю перед нашим отпуском, Генка работал во вторую смену (К. Воробьёв).

Словосочетания с формами винительного падежа на следующий год ( месяц ), в следующее столетие ( тысячелетие ) употребляются, если значение главной лексемы распространяется на весь обозначенный существительным отрезок времени: принять бюджет на следующий год ; пригласить на следующий год - пригласить (на какое время?) на ( весь ) следующий год . Форма предложного падежа используется в том случае, если действие осуществляется в какой-то промежуток времени в составе выраженного существительным временного отрезка: поехать на Карибы в следующем месяце ; пригласить на конференцию в следующем году .

Даже в случае использования глагола совершенного вида в сочетании с формой винительного падежа ( На следующий год я поеду в Канаду ) обозначенный временной отрезок имплицитно или эксплицитно соотносится с продолжением связанного с ним действия: На следующий год я поеду в Канаду , ( чтобы читать лекции в университете ). Как только значение распространения утрачивается, лексема со значением времени меняет падеж на предложный: пригласить в следующем году , на следующей неделе (т. е. в какой-то из дней).

Распространяться во времени могут не только непрерывные, но и повторяемые в случайной или определенной последовательности действия: Люди, которые рождаются в этот год , справедливы и умны ( о рождённых в год Собаки ). Форма винительного падежа в этот год в сочетании с глаголом несовершенного вида устраняет связь предложения с моментом речи, наделяя действие значением повторяемости во времени.

Дальнейшая градация в языке представлений о времени обусловлена исторической и практической целесообразностью. Существительные десятилетие, век, столетие, тысячелетие обозначают единицы времени, которые соотносятся с историей окружающего мира, человека и общества. Другие лексемы используются для обозначения времени с точки зрения осуществления какой-либо деятельности, указывая на законченность в развитии чего-либо (период ), на целостность присущих продолжительному временному отрезку особенностей развития (эпоха), на особую значимость для человека короткого, точечного, промежутка времени (миг, мгновение). Практические соображения оказали воздействие на формирование и использование в языке существительных декада, квартал (в значении ‘одна четвёртая часть года’), десятилетие.

Существительное мгновение , как секунда , обладает точечным временным значением и не соотносится с формами предложного падежа3, предназначенными для обозначения сложных в структурном отношении промежутков времени: Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь . Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель (Ф. Достоевский). Другие существительные: десятилетие , век , столетие , тысячелетие , период , эпоха , как и существительные неделя , месяц и год , при выражении времени могут стоять и в винительном, и в предложном падеже.

Таким образом, в процессе обозначения времени с помощью существительных произошел переход от форм винительного падежа, соответствующих непродолжительным в количественном отношении единицам времени ( мгновение , секунда , минута , час , день ), к формам винительного и предложного падежей у существительных со значением более объемных, имеющих ментальную природу образования, отрезков времени ( неделя , месяц , год , десятилетие , век , столетие , тысячелетие ).

В последнем случае выбор падежной формы существительного зависит от способа восприятия временного отрезка. Если единица времени обладает внутренним единством в отношении какого-то признака, используется винительный падеж; если отрезок времени воспринимается в качестве структуры, раздробленной на составные части, - предложный. Представление о раздробленности может складываться за счет дополнительных языковых структур.

Например, в предложении Так мала в этом веке пока что человеческой жизни цена!. . (Е. Евтушенко) наречие времени пока что указывает на изменения, которые могут произойти в отношении цены человеческой жизни в оставшейся части указанного периода времени. А в предложении Отрадно спать - отрадней камнем быть. О, в этот век - преступный и постыдный - Не жить, не чувствовать - удел завидный (Микеланджело, пер. Ф. Тютчева) форма винительного падежа свидетельствует о том, что никаких изменений в оставшееся время не предвидится, этот век воспринимается автором целиком, включая и его остаток в будущем.

В качестве универсального контекстуального синонима существующих в языке единиц времени выступает существительное время . При замене «кратких» по продолжительности отрезков времени ( мгновение , секунда , минута , час , день ) оно употребляется в винительном падеже в соответствии с предложно-падежным статусом исходных существительных: В ту минуту у меня перед глазами промелькнула вся жизнь . = В то время у меня перед глазами промелькнула вся жизнь ; В тот час в доме никого не было . = В то время в доме никого не было .

Если существительное время замещает обозначения более длительных отрезков, таких как неделя , месяц , год , десятилетие , век , столетие , тысячелетие , оно, как правило, употребляется в той же падежной форме, что и исходное существительное: Сказать, что если и здесь, я и вы, мы потерпим несчастие, как потерпели пророки, мы будем вознаграждены в том веке , после воскресения (Л. Толстой) - мы будем вознаграждены в том времени , после воскресения; Мы не в том веке живём, чтобы за тысячу рублёв можно было нанять одну токмо честность; в поваре же, сверх сей потерянной добродетели, нужно: Гений, которой ниже опытностию не обретается (Ф. Толстой) - Мы не в том времени живём, чтобы...

В случае отсутствия в предложении характеристик, уточняющих длительность временного отрезка, существительное время употребляется в винительном падеже. Рассмотрим предложения В тот год я был в Бразилии и В том году я был в Бразилии. При замене суще- ствительного год существительным время и в первом и во втором случае необходимо использовать форму винительного падежа: В то время я был в Бразилии. В сочетании с указательным местоимением слово время выражает тот период, который целиком соотносится с обозначенным действием, а потому разница между непрерывно-продолженным и точечным, однократным, способами его синтаксического выражения теряет смысл.

Отсутствие в предложении эксплицитных уточняющих характеристик существительного время компенсируются имплицитными формами его идентификации, которые обусловливают форму винительного падежа: В то время ( о котором идёт речь ) я был в Бразилии. Такого рода конструкции соотносятся со всем отрезком времени, имеющим отношение к моменту речи, поэтому в них следует употреблять форму винительного падежа. Предложный падеж существительного время может использоваться по аналогии, в ряду однородных членов, один из которых способен принимать форму только этого падежа: Просто они любят не в том времени и не в том месте (В. Никифорова); И у меня так было - в том возрасте и в том времени сравнивать было не с чем (В. Ступишин).

Использование лексем со значением времени в винительном или в предложном падеже приводит к тому, что местоимение который , соотносящееся с ними в придаточном определительном предложении, тоже может принимать различные формы в зависимости от того, каким образом отправитель речи воспринимает ситуацию: Ему захотелось вернуться в то время, в которое он был счастлив (Вин. п.). - Ему захотелось вернуться в то время, в котором он был счастлив (Предл. п.).

Переход от форм винительного падежа, свойственного существительным с точными ко-личественно-временньши значениями, к формам предложного падежа, предназначенным для обозначения комплексного временного пространства, связан с переходом от количественных показателей к качественным. Разница между единицами времени ( секунда , минута , час , день ‘сутки’) определяется количественными показателями (в минуте содержится 60 секунд, в часе - 60 минут и 360 секунд и т. д.), которые актуализируются при выражении времени осуществления конкретного действия: когда? В два часа пятнадцать минут тридцать секунд .

При обозначении недели, месяца, года, века к количественным добавляются показатели, определяющие порядок следования образующих их единиц. Хотя существительное день тоже можно рассматривать как упорядоченную структуру, обусловленную порядком следования составляющих её единиц, в этом качестве оно не употребляется, так как, в отличие от дней недели и месяцев, за которыми закреплены названия, соответствующие определенным производственным или природным циклам, образующие день единицы дополнительными характеристиками не обладают.

Неделя и месяц состоят из дней, которые различаются между собой не только порядком наступления (понедельник, вторник, среда и т. д.; первое число месяца, второе число месяца, третье число месяца и т. д.), но и особенностями осуществления производственного процесса: рабочая неделя начинается в понедельник ; зарплата на фабрике выплачивается в первых числах каждого месяца. Данный способ исчисления отражает традиции маркирования дней в процессе трудовой деятельности человека, поэтому его можно назвать количественно-производственным.

Если в сознании носителей языка существительные понедельник , вторник , среда и т. д. выступают как единые образования (по аналогии с существительным день ) и употребляются в форме винительного падежа при обозначении времени, то к восприятию названий месяцев ( январь , февраль , март и т. д.) подключается не только значение порядка следования, но и сущностные различия между ними, поэтому названия дней недели при выражении времени используются в винительном падеже, а название месяцев - в предложном.

Усложнение системы координат, введение в нее нового параметра - качественного, указывающего на порядок следования, оказывает воздействие на содержание единицы времени, что обусловливает необходимость использования новой падежной формы, и винительный падеж (когда? в эту секунду ( минуту ); в этот час ( день )) уступает место падежу предложному (когда? на этой неделе , в прошлом месяце , в две тысячи пятом году , во втором веке до н. э. , в будущем тысячелетии и т. д.).

Если предложно-падежные формы в прошлый месяц, в этот год, в тот век выступают как целостные временные образования, соотносящиеся с количественными показателями, то формы предложного падежа в прошлом месяце, в две тысячи пятом году, во втором веке до н. э. обозначают совокупность образующих их единиц (отрезков времени), в рамках которой происходит действие. В речи они используются чаще, чем формы винительного падежа, что свидетельствует о приоритетном значении точечных событий для человека.

Язык - это кодовая система, и среди правил, по которым в нем устанавливаются соответствия между единицами разных множеств, порядок следования занимает особое место. Чтобы наглядно представить себе его роль в семантике лексем, выражающих время, рассмотрим процесс презентации какой-либо информации с помощью слайдов. Каждый слайд содержит определенный объем информации, т. е. в количественном отношении все слайды равны, однако, если изменить порядок их следования, информационное сообщение вряд ли будет воспринято.

В разговорном языке часто используются слова и словосочетания, предназначенные для обозначения удобных в количественно-структурном отношении частей минуты, часа, дня. При этом четверть часа , полчаса , первая половина дня , вторая половина ночи употребляются в форме винительного или предложного падежа; существительные полдень , полночь , как и час , - в форме винительного падежа. Существительные декада , квартал , десятилетие , которые обозначают части месяца, года и века, используются в винительном или предложном падеже в соответствии с правилами, которые обусловливают падеж у определяющих их лексем: Вступление Турции в Европейский союз не произойдет в это десятилетие , возможно, оно не произойдет и в следующее десятилетие ; Искусственные почки могут начать пересаживать уже в этом десятилетии (из газет).

Как результат наблюдений за суточным вращением земного шара вокруг своей оси и движением Земли вокруг Солнца параллельно с единицами времени ( секунда , минута , день , неделя , месяц , год , век , тысячелетие ) в языке сложились представления о частях суток ( утро , день , вечер , ночь ) и временах года ( зима , весна , лето , осень ).

Существительные зима , лето , день , ночь и т. д. обозначают природные процессы, которые, с одной стороны, повторяются в природе и доступны визуальной идентификации, а с другой - различаются по продолжительности и по календарному графику наступления в разных частях земного шара. Отсюда следует, что в предложении существительные со значением частей суток и времен года указывают не столько на время (для этого используются единицы, соотносящиеся с количественными показателями), сколько на природные условия, которые сопровождают описываемое событие: наличие освещения, погоду, температуру окружающей среды, состояние растительного покрова и т. д. В позиции обстоятельств данные лексемы употребляются в творительном падеже, который в падежной системе соотносится со способом осуществления действия: когда? - этой зимой , этим летом , этим днём , этой ночью и т. д.

Ориентация на обстоятельственные значения в системе средств выражения времени способствовала тому, что в лингвистике формы творительного падежа без зависимых слов со значением частей суток и времен года стали причислять к разряду наречий. Правомерность этого шага вызывает сомнение, ведь даже в качестве наречия такого рода лексемы сохраняют способность присоединять к себе определяемое слово: утром - ранним утром .

Функциональное значение определения в составе словосочетания и влияние, которое оно оказывает на главное слово, до сих пор не изучены. Наличие определения может изменить не только принадлежность лексемы к лексико-грамматическому разряду или форму существительного в составе словосочетания ( кусок сыру / сыра - кусок российского сыра ), но и падеж. Например, существительные год , век в сочетании с порядковыми числительными имеют форму предложного падежа: в двухтысячном ( следующем ) году ; во втором веке до н. э. , обозначая «вместилище» 4, а при использовании несогласованных определений сохраняют форму традиционного винительного падежа: в год его рождения , в лето 5 от Рождества

Христова 988 ; в век технического прогресса 6, который указывает на одномерность определяющих их признаков.

То же самое наблюдается у существительных, которые при обозначении времени используются в форме творительного падежа. Существительные день, ночь, осень, весна и т. д. в сочетании с определительными словами принимают форму винительного падежа - традиционного для выражения значений времени: в это утро ( этим утром ), в слякотную осень прошлого года ( слякотной осенью прошлого года ), в вечер перед Рождеством (рождественским вечером ).

Данный факт объясняется тем, что в словосочетаниях такого рода указание на время (т. е. на положение, которое интервал занимает на временной оси) содержится в зависимых лексемах. Количественные показатели времени традиционно связаны с винительным падежом; они и определяют падежную форму существительного. Если форма днём указывает на часть суток, то словосочетания на следующий день , в тот день , в день его рождения передают информацию о положении события на оси времени по отношению к другому событию или моменту речи, т. е. соотносят содержание языковой единицы с отрезком действительности.

Слово день в сознании носителей языка имеет два значения: 1) обозначает светлое время суток между утром и вечером; 2) является синонимом существительного сутки , которое при обозначении времени практически не используется. Форма творительного падежа, который служит для выражения способа осуществления действия, соответствует первому его значению ( жарким солнечным днём ); форма винительного падежа, который используется для выражения количественных показателей, - второму ( в дни юности ).

Существительные время , момент , эпоха , значения которых не связаны с определенными количественными показателями, могут выступать в нескольких падежных позициях, соответствующих их содержанию: В то время (Вин. п.) жизнь была нелёгкой ; Тем временем (Тв. п.) на улице стемнело ; Никто о нём не помнит и в будущем времени (Предл. п.) помнить не будет . Форма предложного падежа существительного время в большей степени соотносится с пространством, которое ограничивается контекстуальными временными рамками: Ничего хорошего в том времени не было ; В том времени , где и злодей - лишь заурядный житель улиц, как грозно хрупок иудей, в ком Русь и музыка очнулись (Б. Ахмадулина).

Кроме слов, обозначающих традиционные единицы времени, в языке используется целый ряд существительных, которые предназначены для его контекстуального выражения. Это существительные, обозначающие расстояние от момента речи до описываемых событий ( настоящее , прошлое , будущее ; старина , древность ) - так называемое «пространство жизни»; периоды физического и психологического состояния человека ( бред , болезнь , здравие , сумасшествие ) - «пространство состояния человека»; периоды состояний природы ( дождь , гроза , шторм , мороз , буря ) - «пространство погодных явлений»; время, связанное с осуществлением трудовой деятельности ( праздник , будни , Рождество , Пасха , каникулы , отпуск ) -«производственное пространство»; разного рода события в жизни природы, человека и общества ( извержение вулкана , гражданская война , рождение , смерть , поступление в вуз , увольнение , революция , военный коммунизм , пир и т. д.) - «социально-общественное пространство».

При контекстуальном обозначении времени существительные используются в формах винительного или предложного падежа с предлогами в , на , при . Предлог при служит для передачи времени действия или события при существительных, которые в сочетании с предлогами в и на выражают другие, невременные, значения: В Петре Первом (в ком?) было много загадочного . - При Петре Первом (когда?) Россия получила выход к Балтийскому морю .

Существительные настоящее, прошлое, будущее, детство, юность и др., значение которых имеет непосредственное отношение ко времени, употребляются с предлогом в в предложном падеже, указывающем на временное пространство. Для существительных, значение которых лишь косвенным образом соотносится со временем (например, в случае обозначения процесса или состояния), возможны варианты: в мороз, в бреду. Однако подобное существительное, даже в винительном падеже, имеет соотносительную форму предложного падежа, которая в контексте предложения указывает не только на временные, но и на про- странственные характеристики ситуации: В мороз (когда?) трудно дышать. - На морозе (где?; когда?) бельё долго сохнет; В праздник (когда?) мы планируем поехать за город. -На празднике (где?; когда?) ничего особенного не случилось. В ряде случаев на выбор предложно-падежной формы оказывает влияние свойственное винительному падежу значение направления: Дети отправятся в Москву на каникулы (На каникулах мы остались дома); Не знаю, куда отправиться в отпуск (В отпуске обычно забываешь обо всех проблемах).

Если существительное напрямую со значением времени не связано, но употребляется в позиции обстоятельства времени, ему часто предшествует лексема время , которая усиливает его временной аспект: во время праздника ( дождя , болезни , рождения , смерти , отпуска , Пасхи , гражданской войны ). С существительными, значение которых включает сему времени, такая трансформация невозможна: во время будущего , во время старости .

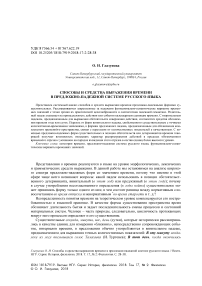

В таблице (см. далее) способы обозначения времени в русском языке соотнесены со средствами их выражения на лексическом и грамматическом уровне.

Система предложно-падежных средств выражения времени начинается с родительного падежа и заканчивается предложным падежом, в которых задействованы порядковые числительные. Определительный способ представления времени с помощью форм родительного падежа без предлога и порядково-временной - с помощью форм предложного падежа имеют существенные различия. Определительный способ предполагает порядок следования, обозначая событие, которое в ряду подобных отличается временем наступления. Порядкововременной способ обозначения времени с помощью форм предложного падежа указывает на место события на временной оси. Так, используя словосочетание репрессии тридцать седьмого года , мы подразумеваем существование репрессий, которые относятся к другим периодам истории, в то время как форма предложного падежа репрессии в тридцать седьмом году , кроме времени, не несет в себе никаких других смысловых значений.

Существительные, которые служат для приблизительного обозначения времени, обычно имеют форму винительного падежа. И это не случайно. Полдень и полночь соотносятся с количественными показателями времени суток: в двенадцать часов дня - в полдень , а миг , мгновение , четверть часа , полчаса , половина дня , половина ночи содержат инкорпорированное в них значение количества, поэтому, как и словосочетания весом пять тонн , отпуск тридцать дней , они используются в винительном падеже. К средствам выражения «ближних» временных значений относится и предлог через ( через год / месяц / день / минуту / секунду ), указывающий на наличие временного промежутка, равного количественному значению существительного, который отдаляет время наступления описываемого события.

В сочетании с прилагательными следующий , будущий , прошлый , настоящий , обозначающими ещё более отвлеченный круг временных значений, существительные неделя , месяц , год , десятилетие , век ( столетие ), тысячелетие , эпоха , декада , квартал и словосочетания четверть часа , половина дня , половина ночи могут стоять в винительном или предложном падеже. Однако если в позиции определения используются порядковые числительные, то возможна только форма предложного падежа.

Итак, к основным средствам выражения времени в предложно-падежной системе русского языка относятся формы винительного и предложного падежей, за которыми закреплены определенные сферы обозначения временных значений. От количественных показателей времени, связанных с количественными и количественно-целостными значениями, которые обозначаются с помощью форм винительного падежа, язык переходит к выражению временного пространства, соответствующего формам предложного падежа. При этом свойственная винительному падежу целостность восприятия отрезка времени уступает место порядку следования единиц в рамках более объемного образования, который закреплен за формами предложного падежа.

Если при указании на время существительные со значением дней недели еще сохраняют форму винительного падежа по аналогии с существительным день ( в четверг ), то названия месяцев в той же позиции употребляются в предложном падеже ( в апреле ), указывая на соответствие природным циклам, т. е. временам года. Таким образом, в процессе выделения единиц времени, обусловленных практическими нуждами человека, к порядку следования, который можно отнести к количественно-качественным показателям, добавляются значения, связанные с астрономическими, атмосферными, производственными и другими качественными характеристиками.

Лексические и грамматические способы обозначения времени в русском языке

|

Способ выражения времени |

Средства выражения времени |

Падеж и его значения |

Примеры |

|

Определительный |

порядковые числительные в сочетании с названиями месяцев и существительными год , век , тысячелетие |

родительный падеж (значение принадлежности календарным единицам времени) |

встреча двадцатого декабря ; документ второго века н. э. ; закон две тысячи третьего года ; зарубежная литература второго тысячелетия ; мальчик пяти лет |

Количественный

|

1. Количественночисловой |

количественные числительные ( один , два , три , четыре и т. д.) |

винительный падеж (значение количества в пределах часа , значение количества при обозначении возраста) ТОЧНОЕ ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ |

в четыре часа десять минут двадцать пять секунд ; в пять лет ; в сорок два года |

|

2. Целостнообъёмный (визуальнонаблюдаемый) |

секунда ( миг , мгновение ), минута , час , полдень , полночь , день + четверть часа , полчаса , половина дня , половина ночи |

винительный падеж (значение кратковременной временной целостности + в пределах дня ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ |

в первую секунду ; в следующее мгновение ; в тот день ; в полдень ; в полночь ; в первую четверть часа ; во вторую половину ночи |

|

3. Целостнонаправленный |

неделя , месяц , год , десятилетие , век ( столетие ), тысячелетие , эпоха |

винительный падеж (значение ограниченного и целостного временного пространства на оси времени) РАМОЧНОЕ ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ |

в тот месяц ; всю неделю, когда ...; в год, который ..; в тот век , о кото ром ^ |

|

4. Производственный |

понедельник , вторник , среда , четверг , пятница , суббота , воскресенье ; декада , квартал |

винительный падеж (значение производственного временного пространства в пределах недели, месяца, года) |

в понедельник , во вторник , в среду , в четверг , в пятницу ; в следующий квартал ; в эту эпоху |

|

Обстоятельственный |

утро , день , вечер ; зима , весна , лето , осень |

творительный падеж (значение устойчивых атмосферных и астрономических явлений в пределах дня и астрономического года) |

сегодня днём ; прийти вечером ; прогулка осенью ; мороз зимой |

Окончание таблицы

|

Способ выражения времени |

Средства выражения времени |

Падеж и его значения |

Примеры |

Пространственный

|

1. Пространственно-временно́ й |

неделя , месяц , год , десятилетие , век ( столетие ), тысячелетие , эпоха , декада , квартал ; четверть часа , половина дня , половина ночи |

предложный падеж (значение ограниченного и структурированного вре-менно́ го пространства на оси времени) |

на этой неделе ; в том году ; в следующем десятилетии ; в предыдущем квартале ; в первой четверти часа ; в первой половине дня; во второй половине дня |

|

2. Пространственнокалендарный |

январь , февраль , март , апрель и т. д. |

предложный падеж (значение календарного временно́ го пространства в переделах года) |

в январе ; в феврале ; в марте ; в июне ; в октябре |

|

3. Порядково-временно́ й |

порядковые числительные в сочетании с существительными год , век , тысячелетие |

предложный падеж (значение порядка в ряду однотипных отрезков времени в пределах века, тысячелетия) |

в тридцать пятом году; в тысяча девятьсот третьем году; в седьмом веке нашей эры ; во втором тысячелетии до н. э. |

Дополнительные значения оказывают влияние на характер интерпретации временны́ х значений: от количественных показателей язык переходит к обозначению отношений, которые устанавливаются между единицами времени в ходе осуществления человеком различных видов его трудовой, социальной и общественной деятельности.

Список литературы Способы и средства выражения времени в предложно-падежной системе русского языка

- Несет Т., Макарова А. Б. Пространство или время? Асимметрия предлога в в пространственных и временных структурах // Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика / Сост. А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев; ред. А. А. Кибрик и др. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 388-410

- Плунгян В. А. К семантике русского локатива («второго предложного» падежа) // Семиотикаи информатика. М.: ВИНИТИ РАН, 2002. Вып. 37. С. 229-254