Спрос на образование в России: оценка текущего состояния и прогноз

Автор: Федорец Е.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 12-2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные современные проблемы образования, которые прямо или косвенно имеют влияние на спрос. Иными словами, рассмотрена оценка текущего состояния сферы образования и прогноз. Также представленные возможные пути решения и оптимизации самых актуальных тезисов.

Образование, выпускники, спрос, рынок труда, высшее образование, специалист

Короткий адрес: https://sciup.org/140117423

IDR: 140117423

Текст научной статьи Спрос на образование в России: оценка текущего состояния и прогноз

Существует несколько основных проблем в сфере высшего образования, а именно: качество высшего образования падает, выпускники ВУЗов не работают по полученной специальности, слишком много студентов

получающих высшее образование, и слишком мало специалистов со средним профессиональным образованием - вот основные тезисы, которые будут рассмотрены в статье.

В целом в масштабах страны обеспечен высокий уровень доступности образования на всех уровнях. В преддверии Дня студента Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, как россияне оценивают состояние российской системы образования и сегодня и 25 лет назад, о каком образовании мечтают для своих детей.

Доступность высшего образования, по мнению половины россиян (53%), в наши дни ниже, чем в советское время. При этом только 20% опрошенных сегодня оценивают состояние системы образования как «плохое» или «очень плохое» - эта доля ниже показателя 25-летней давности (27%), тогда как 33% считают его «хорошим» или «отличным» (против 8% в 1991 г.).

Качество высшего образования падает.

Проблема ясна, работодателя не удовлетворяет подготовка молодых специалистов, а следовательно им приходится доучивать их , либо вовсе не брать на работу. Структура подготовки кадров не отвечает строению экономики России как качественно, так и количественно, то есть переизбыток несоответствующих кадров не является хорошим показателем системы образования.

Современный этап технологического развития обусловил беспрецедентные возможности для создания принципиально новых и более эффективных методик и способов обучения. Вместе с этим оригинальные подходы имеют место и в научной среде, где активно используются последние разработки, однако далеко не всегда внедрение новых концепций и программ, способствующих развитию и охотно принимается ответственными лицами[1]. Но не только этим объясняются проблемы современного образования и науки, которые делают невозможным дальнейшее развитие. Стагнации педагогической деятельности, к примеру, способствует несколько факторов, виновниками которых являются и учителя, и сами учащиеся, и малоэффективный государственный аппарат.

Все меньше преподавателей практиков остается в ВУЗах, и все больше теоретиков, рассуждающих о хороших временах молодости. Преподаватели должны ставить перед собой четкие задачи, связанные с будущими знаниями студентов, а именно: что они должны знать и с чем должны уметь работать после окончания курса.

Конечно, невозможно рассмотреть снижение качества образования без бюрократической составляющей. Преподаватель проводит больше времени с канцелярскими принадлежностями, чем со своими студентами. Заполняя всевозможные формы и отчеты, у них физически не хватает времени на проработку занятий и качественной обратной связи студентам.

Люди стремятся получить высшее образование и готовы инвестировать время, силы и деньги в свое будущее, но видимо этого не достаточно…

Выпускники ВУЗов не работают по полученной специальности .

Здесь может быть несколько подводных камней у данного вопроса:

-

1. А правильную ли специальность выбрал выпускник? Выбор родителей или ребенка?

-

2. Качественный персонал в ВУЗе.

-

3. Рынок перегружен.

Под словом «правильная» понимается специальность, которая подходит ему по профессиональной ориентации, которая нравится и интересует его. С этим вопросом должна помочь разобраться школьная система образования, а точнее профессиональной работа в школе (изучение профессий).

Многим перестают нравиться специальности, потому что во время обучения профильный предмет скучно и не интересно преподнесли, а следовательно «не зацепили». Форма подачи предмета – это качество, которое играет решающую роль в восприятии знаний. Скучные, нудные лекции, прочитанные монотонным тихим или чрезмерно громким голосом, не могут быть восприняты должным образом. Лекции не должны быть сухим изложением фактов, материал должен уметь заинтересовать слушателей.

Вакансий меньше, чем хотелось бы. Требования к кандидату базируется на уровне - высшее образование и стаж работы минимум 3 года. Вытекает разумный вопрос, где студенту очного отделения взять стаж работы от 3 лет после окончания ВУЗа. Поэтому требования на работе, за редким исключением, не соответствуют знаниям и опыту современных выпускников.

Слишком много студентов получающих высшее образование, и слишком мало специалистов со средним профессиональным образованием .

В связи со спецификой развития Российской экономики во многих сферах ощущается определенный дисбаланс который неминуемо будет накладываться и на сферу образования. Меняется время, а вместе с ним и профессиональные ориентиры. Сейчас курс будущих студентов падает на престижные профессии, с заработками выше среднего и с соответствующим социальным статусом .

Например, такие направления, как «транспорт», «сельское хозяйство», «лесное дело» у абитуриентов не популярны. На этих направлениях -тревожная ситуация, туда идут абитуриенты со средним баллом около 55, при этом выделяется много бюджетных мест (почти 12 тыс. мест -«Транспортные средства», почти 15 тыс. - «Сельское и рыбное хозяйство»). Сокращением бюджетных мест проблему не решить, так как эти отрасли нуждаются в кадрах. Очевидно, нужны государственные меры по повышению привлекательности карьеры в этих отраслях.

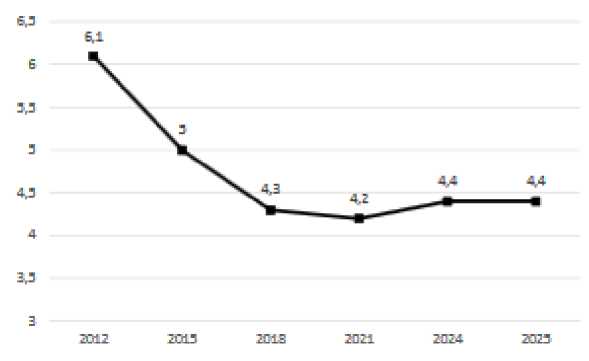

Рис.1. Прогноз числа студентов российских вузов до 2025 г., млн.человек.

Подводя итог можно сделать вывод, что спрос на образование в России есть, и он растет, тем самым предъявляя все больше требований, как к будущему учебному заведению, так и к поступающим. Однако существует ряд проблем, с которыми можно и нужно работать.

В заключении можно отметить, что все проблемы могут быть решены, если наше общество будет постепенно переводить их в категорию «задачи» и преодолевать новые трудности. Также, необходимо пересмотреть бюрократическую составляющую образования, так как именно личное общение преподавателя и студента, является условием для развития функциональной грамотности и диалога культур.

Список литературы Спрос на образование в России: оценка текущего состояния и прогноз

- Максимова В.Ф., Горяинова Л.В. Микроэкономика. Учебно-методический комплекс/Москва, 2009.

- Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня.-М.: ГУ ВШЭ, 2008

- Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень.-М.: ИНФРА -М, 2008

- Розанова Н.М.Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. -М.: Юрайт, 2012