Сравнение изотопных данных, полученных Sm-Nd и Re-Os методами для минералов и пород рудопроявления Озерное Салла-Куолаярвинской зоны

Автор: Калинин А. А., Каулина Т. В., Серов П. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Sm-Nd изохрона, построенная по породообразующим и сульфидным минералам рудопроявления Озерного, определяет возраст альбититов Салла-Куолаярвинской зоны 1 759±11 млн лет. Это говорит о синхронности образования альбититов и сульфидной минерализации в них и хорошо согласуется с полученными ранее значениями – U-Pb возрастом рутила 1 757 ± 7 млн лет (n = 3, СКВО = 0,2), и Rb-Sr изохроной 1 754 ± 39 млн лет по биотиту, апатиту, альбиту и породе в целом. В то же время опубликованные по рудопроявлению Озерному данные Re-Os датирования молибденита 1 872 ± 23 млн лет и халькопирита 1 891 ± 230 млн лет указывают на существенно более древний возраст сульфидной минерализации, что противоречит определенному нами Sm-Nd и Rb-Sr методами возрасту породообразующих минералов. Рассматривается возможность использования молибденита для датирования рудопроявлений Салла-Куолаярвинской зоны. Показана низкая достоверность данных, полученных Re-Os методом, что связано, во-первых, с весьма неоднородным распределением рения в молибдените, когда вариации его содержания могут превышать 1 мас.% даже в пределах одного зерна, и, во-вторых, с открытостью системы в отношении Re после кристаллизации молибденита: рений выносится из минерала в гипергенных условиях. Вынос рения из молибденита способствует кажущемуся "удревнению" возраста. Исходя из уравнения радиоактивного распада и периода полураспада рения, для кажущегося увеличения возраста на 110–130 млн лет должно быть потеряно примерно 5–6 % рения. Прежде чем использовать молибденит для датирования, необходимо убедиться, что минерал не изменен поздними процессами. В противном случае полученные значения возраста окажутся недостоверными

Салла-Куолаярвинская зона, альбититы, молибденит, рений, Sm-Nd метод, Rb-Sr метод, Re-Os метод, датирование, Salla-Kuolajarvi belt, albitite, molybdenite, rhenium, Sm-Nd method, Rb-Sr method, Re-Os method, dating

Короткий адрес: https://sciup.org/142226551

IDR: 142226551 | УДК: 553.22+550.42 | DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-1-5-13

Текст статьи Сравнение изотопных данных, полученных Sm-Nd и Re-Os методами для минералов и пород рудопроявления Озерное Салла-Куолаярвинской зоны

Калинин А. А. и др. Сравнение изотопных данных, полученных Sm-Nd и Re-Os методами для минералов и пород рудопроявления Озерное Салла-Куолаярвинской зоны. Вестник МГТУ. 2021. Т. 24, № 1. С. 5–13. DOI:

Arkadiy A. Kalinin*, Tat'yana V. Kaulina, Pavel A. Serov *Geological Institute KSC RAS, Apatity, Murmansk region, Russia; , ORCID:

Kalinin, A. A. et al. 2021. Comparison of isotope data obtained with Sm-Nd and Re-Os methods for minerals and rocks from the Ozernoe ore occurrence, Salla-Kuolajarvi belt. Vestnik of MSTU, 24(1), pp. 5–13. (In Russ.) DOI:

Салла-Куолаярвинская структура располагается в центральной части Лапландской системы раннепротерозойских зеленокаменных поясов, прослеживающейся от северной части Норвегии и Швеции через территорию Финляндии до Заонежья в Республике Карелия. Восточная часть Салла-Куолаярвиской структуры находится на территории России, западная – в Финляндии, где ее именуют Salla belt (пояс Салла). Супракрустальные толщи в пределах российской части структуры имеют возраст от ятулия до людиковия (2,3–1,92 млрд лет) ( Воинов и др., 1985 ).

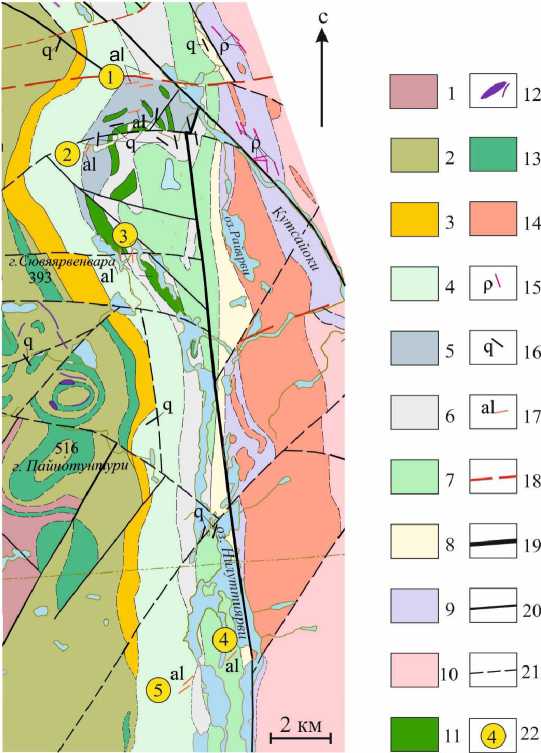

На восточном фланге раннепротерозойской Салла-Куолаярвинской зоны установлена серия урановых рудопроявлений, связанных со щелочно-карбонатными метасоматитами (альбититами) ( Калинин, 2018 ) (рис. 1). Некоторые из них содержат минерализацию молибденита, золота, теллуридов и селенидов, наиболее богатая минерализация обнаружена в рудопроявлении Озерном.

Альбититы рудопроявления Озерного были датированы U-Pb и Rb-Sr методами ( Калинин и др., 2015а ). Для рутила из альбититов был получен U-Pb возраст 1 757 ± 7 млн лет ( n = 3, СКВО = 0,2); Rb-Sr изохрона для биотита, апатита, альбита и породы в целом определила возраст альбититов в 1 754 ± 39 млн лет. Близкий возраст (1 728 ± 39 млн лет) был получен Sm-Nd методом для амфибол-карбонат-альбит-кварцевых метасоматитов рудопроявления Алим-Курсуярви, расположенного в 12 км к северу от Озерного ( Калинин и др., 2015а ) (рис. 1). Согласованность данных, полученных разными методами, говорит о том, что полученные значения возраста отражают время образования метасоматических пород, формировавшихся при низкой температуре, не выше 300–350 ºС ( Калинин и др., 2015а ). Совпадающий в пределах ошибки U-Pb возраст даек гранитов из Салла-Куолаярвинской зоны 1,75 млрд лет ( Колядина, 2017 ) позволяет предположить, что именно эти граниты служили магматическим источником метасоматических растворов.

Более поздние данные ( Коваль и др., 2019 ), полученные Re-Os методом по молибдениту и халькопириту 1 872 ± 23 и 1 891 ± 230 млн лет соответственно, указывают на существенно более древний возраст сульфидной минерализации рудопроявления Озерного, что противоречит возрасту породообразующих минералов, полученных Sm-Nd и Rb-Sr методами, и требует разъяснения. Цель статьи – сравнение достоверности Re-Os и Sm-Nd данных.

Материалы и методы

Определение содержания и изотопных составов Sm и Nd выполнено в Геологическом институте КНЦ РАН (г. Апатиты) по методике, рассмотренной в монографии Т. Б. Баяновой ( 2004 ). Среднее значение отношения 143 Nd/ 144 Nd в стандарте JNdi-1 за период измерений составило 0,512090 ± 13 ( ^ = 9). Ошибка в 147 Sm/ 144 Nd отношениях составляет 0,4 % (2σ) – среднее значение из 7 измерений в стандарте BCR-2 ( Raczek et al., 2003 ). Погрешность измерения изотопного состава Nd в индивидуальном анализе – до 0,005 %. При расчете изохрон использовались реальные ошибки измерения изотопного состава Nd, но не ниже уровня воспроизводимости измерения изотопного состава Nd (0,004 %). Холостое внутрилабораторное загрязнение по Nd равно 0,3 нг, по Sm — 0,06 нг. Точность определения концентраций Sm и Nd ± 0,5 %, для минералов с низкими содержаниями (доли ppm) – до ±10 %. Изотопные отношения были нормализованы по отношению 146 Nd/ 144 Nd = 0,7219, а затем пересчитаны на отношение 143 Nd/ 144 Nd в стандарте JNdi-1 = 0,512115 ( Tanaka et al., 2000 ). Вычисление параметров изохрон проводилось с помощью программного комплекса ISOPLOT (Ludwig, 2008). При расчете величин e Nd (T) и модельных возрастов T (dm) использованы современные значения CHUR по ( Bouvier et al., 2008 ) 143 Nd/ 144 Nd = 0,512630, 147 Sm/ 144 Nd = 0,1960 и DM по ( Goldstein et al., 1988 ) 143 Nd/ 144 Nd = 0,513151, 147 Sm/ 144 Nd = 0,2136. Для учета возможного фракционирования Sm и Nd во внутрикоровых процессах для исследованных пород были рассчитаны двустадийные Nd модельные возрасты TNd(DM-2st) ( Keto et al., 1987 ) с использованием среднекорового отношения 147 Sm/ 144 Nd = 0,12 ( Taylor et al., 1985 ).

Геологическое положение рудоносных альбититов

На восточном фланге Салла-Куолаярвинской зоны (рис. 1) альбититы развиваются по метаосадочным и по основным метавулканическим породам (апосланцевые и апобазитовые метасоматиты соответственно) кясиярвинской, куонаярвинской, юрхямяярвинской и нилуттиярвинской свит ятулия ( Калинин, 2018; Коваль и др., 2019 ). Минерализованные карбонат-альбитовые метасоматиты связаны с системой разломов, секущих супракрустальные толщи в северо-восточном – субширотном направлении. Наиболее богатая золототеллуридная и молибденовая минерализация установлена в урановом рудопроявлении Озерном, расположенном в пределах толщи амфиболитов нилуттиярвинской свиты (метавулканиты основного состава и габбродолериты) ( Калинин, 2018; Калинин и др., 2014a; b ). Карбонат-альбитовые метасоматиты приурочены к тектонической зоне, секущей амфиболиты под углом около 50° к простиранию толщи. Метасоматиты образуют кулисообразную серию линз размером до 90 х 10 м с простиранием 30°СВ. Общая мощность зоны альбитизации до 30 м, она прослеживается в северо-восточном направлении на 270 м ( Калинин и др., 2014b ).

Рис. 1. Схема геологического строения восточного фланга Салла-Куолаярвинской зоны (Калинин, 2018). Условные обозначения: 1 – кайларская свита (кварцитопесчаники, туфопесчаники, доломиты);

-

2 – апаярвинская свита (метабазальты, метамандельштейны); 3 – ноукаярвинская свита (кварцевые песчаники, полимиктовые конгломераты, эпидот-биотит-кварцевые сланцы); 4 – кясиярвинская свита (метабазальты, метаандезиты); 5 – куонаярвинская свита (флишоидная толща – алевролиты, аркозовые песчаники, доломиты, углеродистые сланцы); 6 – юрхямярвинская свита (кварцитопесчаники, доломиты, известняки, прослои филлитов);

-

7 – нилуттиярвинская свита (плагиосланцы по метабазальтам и метаандезитам, амфиболиты);

-

8 – ниваярвинская свита (кварциты, кварцитопесчаники, филлитовидные сланцы, конгломераты);

-

9 – челозерская свита (сланцеватые амфиболиты, гранат-биотит-амфиболовые

и ставролит-биотитовые сланцы, слюдистые сланцы, кварциты); 10 – беломорский метаморфический комплекс (плагиогнейсы и амфиболиты, в разной степени гранитизированные); 11–12 – куолаярвинский комплекс габбро-перидотитов: 11 – габбро, пироксениты; 12 – перидотиты, оливиниты пироксеновые;

-

13 – панаярвинский комплекс лейкократовых габбро; 14 – гнейсограниты, мигматит-граниты;

15 – пегматитовые жилы; 16 – жилы кварцевые; 17 – альбититы; 18–21 – тектонические нарушения (разломы):

18 – активизированные в палеозое; 19 – главные; 20 – прочие достоверные;

21 – прочие, предполагаемые; 22 – участки альбититов с минерализацией урана:

-

1 – Алим-Курсуярви; 2 – Илим-Курсуярви; 3 – Алакурти; 4 – Озерное; 5 – Лагерное. Штрих-пунктирная линия – граница Мурманской области и Республики Карелии Fig. 1. Schematic geological map of the eastern flank of the Salla-Kuolajarvi belt (Kalinin, 2018). Legend: 1 – the Kailarskaya unit (quartz sandstone, tuffaceous sandstone, dolomite); 2 – the Apajarvinskaya unit (metabasalt, metamandelstein); 3 – the Noukajarvinskaya unit (quartz sandstone, polymictic conglomerate, quartz-biotite-epidote schist);

-

4 – the Kyasijarvinskaya unit (metabasalt, metaandesite); 5 – the Kuonajarvinskaya unit (flysch rocks – siltstone, arcose sandstone, dolomite, carbonaceous schist); 6 – the Jurhyamyajarvinskaya unit (quartz sandstone, dolomite, limestone, phyllite); 7 – the Niluttijarvinskaya unit (plagioschist after metabasalt and metaandesite, amphibolite);

-

8 – the Nivajarvinskaya unit (quartzite, quartz sandstone, phyllite, conglomerate); 9 – the Chelozerskaya unit (schistose amphibolite, amphibole-biotite-garnet and biotite-staurolite schists, micaceous schist, quartzite); 10 – the Belomorian metamorphic complex (granitizated plagiogneiss and amphibolite); 11–12 – the Kuolajarvi complex of gabbro-peridotite: 11 – gabbro, pyroxenite; 12 – peridotite, pyroxene olivinite; 13 – the Panajarvi complex of leucocratic gabbro; 14 – gneissgranite, migmatitic granite; 15 – pegmatite veins; 16 – quartz veins; 17 – albitite; 18–21 – faults: 18 – activizated in the Paleozoic; 19 – main faults; 20 – other plausible faults; 21 – other supposed faults; 22 – uranium occurrenses in albitite:

-

1 – Alim-Kursujarvi; 2 – Ilim-Kursujarvi; 3 – Alakurti; 4 – Ozernoe; 5 – Lagernoe. The dash-dotted line – the boundary of the Murmansk region and Karelia

Тела метасоматитов – зональные. Во внешней зоне амфиболиты интенсивно эпидотизированы. Следующая зона – зона актинолитизации, хлоритизации и биотитизации амфиболитов. Центральная часть сложена альбитовыми и альбит-доломитовыми метасоматитами. Последние образуют в альбититах гнезда неправильной формы и прожилки мощностью до 20 см. По контакту альбит-доломитовых метасоматитов с альбититами прослеживается тонкая (до 2 мм) кайма хлорит-биотитового состава с урановыми минералами. Тыловая зона, сложенная карбонат-кварцевыми и кварцевыми метасоматитами, выявлена на рудопроявлении только в одной из линз альбититов.

В составе сульфидной минерализации рудопроявления Озерного установлены (в порядке уменьшения частоты встречаемости) пирит, халькопирит, молибденит, марказит, мелонит, алтаит, фробергит, клаусталит, маттагамит, минералы ряда кавацулит – скиппенит, в качестве минералогических редкостей отмечены раклиджит, цумоит, сильванит, колорадоит, богдановичит, поубаит, бамболлаит ( Калинин и др., 2015б ). В самородном виде встречаются золото и теллур. Среди минералов-оксидов в измененных амфиболитах внешних зон преобладают магнетит и ильменит, а в центральных частях тел метасоматитов – гематит и рутил. Минералы урана представлены уранинитом, уранофаном, давидитом и браннеритом.

Результаты и обсуждение

Авторами было продолжено датирование пород и рудной минерализации рудопроявления Озерного с прямым датированием сульфидных минералов Sm-Nd методом. Подход с применением сульфидных минералов в качестве Sm-Nd геохронометров уже был успешно использован для ряда рудных объектов и позволил установить на них главные рубежи рудообразования ( Екимова и др., 2011; Серов и др., 2009; Чащин и др., 2016 ). Для Sm-Nd датирования из альбититов рудопроявления Озерного выделены породообразующие (альбит, доломит, хлорит) и сульфидные (халькопирит, молибденит) минералы.

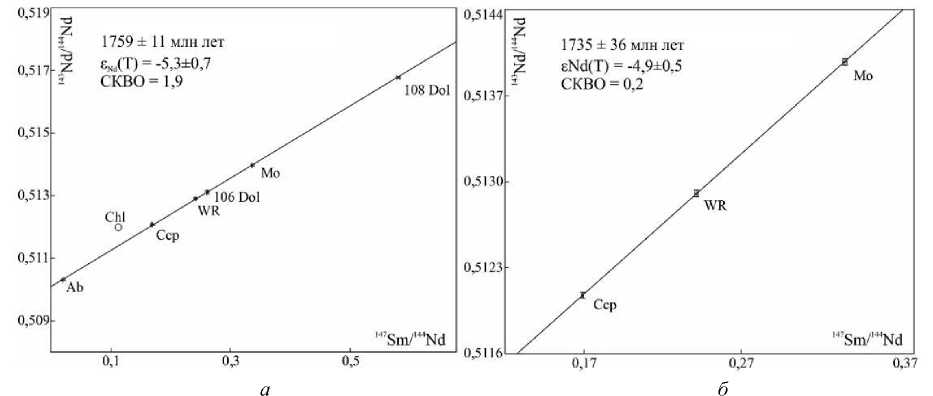

Результаты Sm-Nd датирования альбититов приведены на рис. 2, а , б и в таблице. Изохрона, построенная по породообразующим и сульфидным минералам, определяет возраст 1 759± 11 млн лет, что, во-первых, полностью согласуется с полученным ранее возрастом альбититов, во-вторых, говорит о синхронности образовании альбититов и сульфидной минерализации. Аналитическая точка хлорита не лежит на изохроне, подтверждая наложенный характер процессов хлоритизации ( Калинин и др., 2015а ). Рассчитанный отдельно возраст сульфидных минералов (рис. 2, б ) полностью согласуется с возрастом породообразующих минералов, хотя и отличается большей ошибкой в связи с меньшим количеством точек на изохроне.

Рис. 2. Sm-Nd изохроны для альбититов рудопроявления Озерное: а – изохрона по породе (WR), породообразующим минералам (альбит – Ab, доломит – Dol, хлорит – Chl) и сульфидным минералам (халькопирит – Ccp, молибденит – Mo); б – изохрона по породе и сульфидным минералам

Fig. 2. Sm-Nd isochrones for albitite of the Ozernoe ore occurrence: a – isochrone for the rock (WR), rock-forming (albite – Ab, dolomite – Dol, chlorite – Chl) and sulfide (chalcopyrite – Ccp, molybdenite – Mo) minerals; б – isochrone for the rock and sulfide minerals

Высокая достоверность полученных Sm-Nd методом данных определяется относительно высоким содержанием Sm и Nd в породах и минералах и малой мобильностью редких земель при наложенных процессах (Фор, 1989). Кроме того, температуры закрытия Sm-Nd системы в большинстве минералов достаточно высокие – до 700 °С (Kaulina, 2012), что позволяет датировать даже высокотемпературные метаморфические процессы. В этом отношении можно сомневаться в данных датирования Rb-Sr методом, поскольку температура закрытия этой изотопной системы низкая, а крупноионные элементы Rb и Sr мобильны при метасоматических процессах. Но в данном случае Rb-Sr система подходит для датирования процессов метасоматоза, так как температура формирования метасоматических пород была относительно низкой – не выше 300–350 °С (Калинин и др., 2015а). Совпадение U-Pb, Rb-Sr и Sm-Nd данных говорит о кристаллизации пород и минералов при температуре ниже температуры закрытия изотопных систем (Kaulina, 2012). Таким образом, время формирования альбититов и минерализации в них, равное 1 759 ± 11 млн лет, не вызывает сомнения.

Таблица. Изотопные Sm-Nd данные для альбититов рудопроявления Озерное Table. Isotope Sm-Nd data for albitite of the Ozernoe ore occurrence

|

Фракция |

Концентрация, мкг/г |

Изотопные отношения |

T DM , млн лет |

ε Nd (T) |

||

|

Sm |

Nd |

147 Sm/ 144 Nd |

143 Nd/ 144 Nd |

|||

|

WR |

2,66 |

6,01 |

0,2416 |

0,512905 ± 11 |

2677 |

–5,0 |

|

Ccp |

0,762 |

2,72 |

0,1693 |

0,512072 ± 12 |

||

|

Мо |

5,85 |

10,52 |

0,3360 |

0,513974 ± 9 |

||

|

106 Dol |

0,995 |

2,30 |

0,2614 |

0,513110 ± 9 |

||

|

108 Dol |

7,14 |

7,44 |

0,5797 |

0,516781 ± 7 |

||

|

Ab |

0,267 |

7,98 |

0,0202 |

0,510307 ± 22 |

||

|

Chl |

0,104 |

1,035 |

0,1112 |

0,511985 ± 24 |

||

Если считать, что определение возраста сульфидных минералов Sm-Nd методом ошибочно, и Re-Os возраст более подходит для определения времени формирования сульфидной минерализации, то мы сразу наталкиваемся на противоречие: возраст молибденита и халькопирита рудопроявления Озерного оказывается древнее возраста вмещающей породы, что не согласуется с геологическими и минералогическими данными.

Молибденит рудопроявления Озерного отличается высоким содержанием примесей селена (до 16 мас.%) и рения (до 1,2 мас.%), причем примеси в минерале распределены неравномерно ( Калинин и др., 2013 ). Сходный по составу молибденит с высоким содержанием Se и Re выявлен также на рудопроявлении Алакуртти. Предполагается наличие такого же молибденита на рудопроявлении Алим-Курсуярви, где в породе установлено повышенное содержание селена и молибдена ( Калинин, 2018 ), отмечен селенсодержащий повеллит ( Карпов и др., 2012 ), но состав молибденита пока не изучен.

Содержание примеси рения в пределах зерен молибденита рудопроявления Озерного может колебаться более чем на 1 мас.%, и каких-либо закономерностей в его распределении не выявлено ( Калинин и др., 2013 ). Установлена тенденция, что повышенное содержание рения характерно для молибденитов с преобладанием 3R политипа, и это соответствует данным R.J.J. Newberry ( 1979а; б ) для молибденитовых месторождений мира.

Вариации содержания рения в навесках молибденита отмечены и в работе Коваля А. В. с соавторами ( Коваль и др., 2019 ), где сказано: "в молибдените содержание рения варьирует от 7–10 до 480–560 ppm, что приводит к вариациям модельного возраста от 1 673 до 1 943 млн лет".

Известно, что молибденит может перекристаллизовываться при поздних гидротермальнометасоматических процессах: метастабильный политип 3R сменяется стабильным политипом 2H, и при этом происходит вынос из минерала рения ( ^ewberry, 1979а; б ). Кроме того, молибденит изменяется в условиях гипергенеза, что также приводит к выносу рения и к нарушению Re-Os системы, хотя при этом перекристаллизации молибденита не происходит ( ^ewberry, 1979а; б ; McCandless et al., 1993 ). На порфировых месторождениях Чили отмечалось увеличение содержания рения в молибдените с глубиной ( ^ewberry, 1979а; b ), аналогичная тенденция выявлена на молибден-порфировом месторождении Лобаш в Центральной Карелии ( Богачев и др., 2013 ). Это тоже может указывать на вынос рения из молибденитов в приповерхностных условиях. На подвижность рения в экзогенных условиях в окислительной обстановке (вне связи с молибденитом) указывал также Н. К. Чертко ( Чертко, 2008 ).

В гипергенных условиях молибденит замещается повеллитом. Повеллит обнаружен на рудопроявлениях Алим-Курсуярви, Алакурти и Озерное. Выявлено две морфологические разновидности повеллита ( Карпов и др., 2012 ). Первая – сноповидные агрегаты темно-зеленого цвета размером 1–2 мм, которые содержат реликты молибденита. Вторая представляет собой тонкочешуйчатые агрегаты светло-зеленой окраски либо землистую массу. Вторая разновидность развивается по трещинам в породе. Повеллит наследует (частично) от исходного молибденита повышенное содержание селена: 6,8 мас.% в молибдените и 2,4 мас.% в развивающемся по нему повеллите ( Калинин, 2018; Карпов и др., 2012 ). При окислении селенсодержащего молибденита селен переходит в позицию Mo 6+ . Примесь рения в повеллите, развивающемся по молибдениту с содержанием Re 0,14 мас.%, оказалась ниже чувствительности микрозондового анализа, т. е. рений при замещении молибденита повеллитом также выносится.

Важным требованием к геохронологическим исследованиям является закрытый характер системы в отношении изучаемых изотопов со времени кристаллизации минерала (Фор, 1989). Молибденит в Mo-U рудопроявлениях Салла-Куолаярвинской зоны, очевидно, изменен в низкотемпературных гидротермальных и в приповерхностных условиях, при этом есть признаки выноса из минерала элементов-примесей (селена и рения).

Вынос рения "воспринимается" Re-Os системой как более длительное существование минерала, поскольку остается меньше родительского элемента. В нашем случае вынос рения отражается в получении древнего возраста 1,87–1,89 млрд лет ( Коваль и др., 2019 ) по сравнению с более реальным, на наш взгляд, значением – 1,75–1,76 млрд лет. Исходя из уравнения радиоактивного распада и периода полураспада рения, для кажущегося увеличения возраста на 110–130 млн лет (как в нашем случае) должно быть потеряно примерно 5–6 % рения.

Статистика Re-Os данных по молибдениту не столь значительна, чтобы делать "глобальные" выводы о достоверности метода для данного минерала. В мировой литературе идет активная дискуссия по этому вопросу ( McCandless et al., 1993; Suzuki et al., 2000; Stein et al., 2001; Barra et al., 2017; Hogmalm et al., 2019 и др. ). Но для примера можно привести данные, полученные по молибденитам Карелии ( Богачев и др., 2013 ). На молибден-порфировом месторождении Лобаш изохронный возраст молибденита составил 2 726±36 млн лет, возраст лейкогранитов равен 2715 ± 13 млн лет, а гранодиоритов – 2704± 10 млн лет. На Ялонваарском золото-медно-молибденовом месторождении Re-Os возраст молибденита из кварцевых жил 2 760±38 млн лет, а U-Pb возраст гранитов рудоносного комплекса 2746±9 млн лет. На золото-порфировом рудопроявлении Алату Re-Os возраст молибденита из кварцевожильной зоны равен 1 914±34 млн лет, при этом U-Pb возраст пород продуктивной габбро-плагиогранитной ассоциации 1 884,8 ± 3,3–1 872± 13 млн лет ( Богачев и др., 2013 ). Мы видим, что на всех месторождениях Re-Os возраст молибденитов в пределах ошибок соответствует U-Pb цирконовым возрастам рудоносных гранитов. Но при этом Re-Os значения более древние, чем те, что получены для вмещающих минерализацию гранитоидов. Поскольку нередко формирование минерализации по времени оторвано от процессов кристаллизации магматического очага, то следовало бы ожидать не более "древние", а более "молодые" значения возраста рудных минералов.

Заключение

Возможность использования молибденита из рудопроявлений Салла-Куолаярвинской зоны для датирования Re-Os методом вызывает сомнение по следующим причинам:

-

– во-первых, в связи с весьма неоднородным распределением рения в молибдените, когда вариации содержания рения в некоторых случаях превышают 1 мас.% даже в пределах одного зерна;

-

– во-вторых, в связи с выносом рения из молибденита при его изменении в приповерхностных условиях;

-

– в-третьих, из-за замещения молибденита повеллитом в гипергенных условиях, что также сопровождается выносом рения.

Как видно из приведенных выше результатов сравнения, вынос рения из молибденита способствует "удревнению" возраста, определяемого Re-Os методом. В связи с этим перед использованием молибденита для датирования необходимо убедиться, что минерал не изменен поздними процессами, в противном случае полученные значения возраста окажутся недостоверными.

Работа выполнена в рамках тем НИР № 0226-2019-0053 и 0226-2019-0052.

Авторы благодарны всем сотрудникам группы сепарации вещества Геологическог о института КНЦ РАН и инженерам лаборатории золота и других высоколиквидных полезных ископаемых В. И. Басалаевой и А. Б. Калачевой за помощь в подготовке монофракций минералов для исследования.

Конфликт интересов