Сравнение экспериментальных коллекций нуклеусного и бифасиального дебитажа в контексте сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

Автор: Харевич А.В., Харевич В.М., Колобова К.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сопоставления продуктов расщепления, полученных в рамках плоско-выпуклой бифасиальной технологии и радиального и ортогонального методов получения сколов-заготовок. Сравнительный анализ проводился на основе экспериментальных данных, полученных в результате реконструкции системы первичного расщепления и процесса производства бифасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры - ключевого памятника сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая. Эксперименты проводились на местном галечном сырье. Основу системы расщепления сибирячихинских индустрий составляет получение отщепов в рамках ортогонального и радиального методов расщепления, а также производство асимметричных плоско-выпуклых бифасиальных орудий. Сочетание различных методов в индустрии порождает ряд проблем, связанных с идентификацией продуктов того или иного расщепления в коллекции. Проведенный анализ экспериментальных данных позволил выявить ряд характерных признаков, позволяющих отличить одно расщепление от другого. В первую очередь это размеры сколов, которые при бифасиальном расщеплении не превышают 4 см в наибольшем измерении, наличие типологически определимых сколов утончения бифасиальных орудий в коллекции, доля сколов с галечной коркой в категории сколов размером до 4 см, а также ряд характеристик проксимальных зон и общей морфологии сколов. К ним относятся изогнутый латеральный профиль, тупой, больше 120°, угол между вентральной плоскостью и остаточной ударной площадкой, наличие вентрального карниза, мелких негативов сколов, приуроченных к краю ударной площадки, миниатюрная ударная площадка. В основном все эти признаки характерны только для стадии ретуширования бифасиальных орудий. Также важным параметром при оценке доли нуклеусного и бифасиального расщепления является наличие первичных сколов до 4 см, доля которых при нуклеусном расщеплении крайне мала (1 %). Проведенный анализ показал, что высокие показатели по каждому из этих характерных признаков в коллекции сибирячихинских комплексов свидетельствуют о процессах оформления бифасиальных орудий непосредственно на стоянке.

Средний палеолит, сибирячихинский индустриальный вариант, эксперименты, бифасиальная технология, первичное расщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/145146432

IDR: 145146432 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0351-0358

Текст научной статьи Сравнение экспериментальных коллекций нуклеусного и бифасиального дебитажа в контексте сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

Комплексы сибирячихинского индустриального варианта, который находит свои ближайшие параллели в микокском технокомплексе Восточной Европы, значительно выделяется на фоне других индустрий среднего палеолита Алт ая. Отличия проявляются как в технологии первичного расщепления, так и в орудийном наборе [Kolobova et al., 2019]. Важной особенностью данных индустрий является сочетание нуклеусного расщепления и бифасиального производства, которое оказало значительное влияние на формирование облика индустрии.

Доля нуклевидных изделий в сибирячихинских комплексах зачастую соотносима с долей бифаси-альных орудий. В Чагырской пещере, опорном памятнике сибирячихинской фации, на некоторых участках их доля практически одинакова и может достигать 1 % коллекции без учета отходов производства [Там же]. В другом ключевом памятнике – пещере Окладникова, количество бифасиаль-ных орудий меньше, чем нуклеусов, тем не менее их доли близки по значениям, 0,4 и 0,7 % соответственно (от коллекции без учета отходов производства) [Деревянко, Маркин, 1992].

Как показали проведенные эксперименты по реконструкции бифасиального производства в Ча-гырской пещере, реализация плоско-выпуклой технологии на галечном сырье на первых этапах нередко напоминает нуклеусное расщепление [Шалагина и др., 2020]. При этом сколы бифаси-ального утончения (bifacial thinning flakes) наряду с целевыми сколами-заготовками могли также использоваться для изготовления односторонних орудий в индустрии Чагырской пещеры [Колобова и др., 2019б]. Соответственно, метрические параметры и каче ственные характеристики би-фасиальных и нуклеусных сколов пересекаются, и в ходе анализа археологического материала возникают трудности с идентификацией того или иного расщепления среди продуктов дебитажа. Целью данной статьи было сопоставление экспериментальных коллекций нуклеусного и бифаси-ального дебитажа и выявление признаков, отли- чающих одно расщепление от другого в контексте индустрий сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая.

Материалы и методы

Первичное расщепление в сибирячихинских комплексах было направлено на получение от-щепов в рамках ортогонального и радиального методов расщепления. Об этом свидетельствует наличие в коллекции радиальных и ортогональных нуклеусов, а также характерных технических сколов, среди которых преобладают круто-латеральные краевые сколы, краевые сколы, покрытые галечной коркой, и краевые сколы с радиальных нуклеусов [Деревянко, Маркин, 1992; Kolobova et al., 2019]. Бифасиальное производство было направлено на получение плоско-выпуклых двусторонне обработанных орудий трапециевидной, листовидной, сегментовидной формы с одним или двумя лезвиями и предусматривало три основных стадии: фасоннаж пло ской стороны, фасоннаж выпуклой стороны и ретуширование. Зачастую на одном из продольных краев изделий создавался обушок.

В качестве первичного сырья для нуклеусно-го и бифасиального производства древние мастера использовали галечник (эффузивы, песчаники, роговики, яшмоиды и т.д) из ме стного аллювия рек Чарыш, Сибирячиха, Ануй, в долинах которых расположены стоянки [Kolobova et al., 2019; Кулик, Маркин, 2003]. Как правило, для изготовления би-фасиальных орудий использовались наиболее качественные яшмоиды и халцедонолиты [Колобова и др., 2019а].

Одним из основных инструментов данного исследования является экспериментальный метод, который предусматривает проведение серии экспериментов и атрибутивный анализ полученной коллекции. Проведенные эксперименты были основаны на представлениях о процессе расщепления, сформированных в результате технико-типологического анализа коллекции Чагырской пещеры [Kolobova et al., 2019] и опубликованных данных по пещере Окладникова [Деревянко, Маркин, 1992].

В качестве первичного сырья использовались гальки из руслового аллювия р. Чарыш. Расщепление производилось в технике прямого удара твердым отбойником.

Исходя из анализа продуктов бифасиального расщепления [Шалагина и др., 2019] и опираясь на исследовательскую литературу [Демиденко, 2003; Bourguignon, 1997], было установлено, что сколы меньше 1 см не демонстрируют устойчивого сочетания признаков, и все полученные бифасиаль-ные сколы не превышают 4 см [Шалагина и др., 2019]. Соответственно основное внимание в рамках данной работы было сосредоточено на сколах до 4 см. Для анализа основных атрибутивных признаков была составлена выборка сколов, полученных при расщеплении семи нуклеусов, с параметрами от 1 до 4 см. Количество экспериментальной коллекции составило 365 экз. Результаты атрибутивного анализа были сопо ставлены с результатами анализа бифасиальной экспериментальной коллекции, полученной в ходе оформления восьми орудий (480 экз. сколов) [Там же]. Сопоставление производилось как со всей коллекцией в целом, так и с отдельными стадиями производства бифасиаль-ных орудий.

Результаты

Атрибутивный анализ показал, что типологический состав продуктов нуклеусного и бифасиально-го расщепления в целом совпадает. В выборке от 1 до 4 см представлены отщепы, первичные сколы, технические краевые сколы, определимые чешуйки и бифасиальные сколы (см. таблицу ). Незначительные отличия фиксируются в соотношении количества отщепов и первичных сколов. Доля от-щепов при нуклеусном расщеплении несколько выше (17 %), чем при бифасиальном (12 %), а доля первичных сколов, наоборот, выше при бифасиаль-ном (5 %), а не при нуклеусном (1 %) расщеплении (см. таблицу ).

Доля типологически определимых бифасиаль-ных сколов/чешуек крайне мала при нуклеусном расщеплении и составляет 8 %, в то время как даже при плоском фасоннаже бифасиальных орудий их доля составляет 16 %, а на стадии ретуширования и подновления лезвия достигает 61 и 90 % соответственно (см. таблицу ). Очевидные отличия фиксируются в соотношении бифасильных сколов/ чешуек и всех остальных определимых чешуек. При нуклеусном расщеплении доля определимых чешуек составляет 89 %, а бифасиальных типов – 11 %, в то время как при бифасиальном расщеплении доля определимых чешуек – 58 %, а бифаси-альных – 42 %.

|

9 « * н >1 о И 5 |

о? |

ч? |

с-1г |

4ОГ |

40 |

г-1 |

о |

о |

г-1 |

о_ |

|||

|

<т> |

чо |

^ |

СЧ СЧ |

СП |

я |

ОО |

’—1 |

о |

m |

||||

|

о? |

с-1 |

СП |

Г- |

’—1 |

^ |

’—1 |

чг |

40 |

о |

о |

|||

|

я я я 0> 4 я o> V я a о о я V >> o> 4 я s |

о о m |

ОО |

я |

с-1 |

СП |

с-1 |

% |

й |

Ох СЧ |

С1 |

й |

||

|

о? |

с-1 |

с-1 |

с-1 |

с-1 |

ОО 40 |

Ох |

40 |

Ох |

о |

||||

|

я V ч ^ Я К н о U я |

’—1 |

m |

'Я |

m |

'Я |

^ |

|||||||

|

00 Я ё я м м О со §ё К |

о? |

о |

Й |

о |

о |

о |

о |

||||||

|

о о я я ч « я и я -e-я Ю ffl s - o> - ч о H и 3 я я ч я я o> S я a o> Я V m я я :-V о V )Я Я й V 0> Я Я о ч о я я н |

О Я Я о Е^ Я о о д О Я я t^ Я Я О Я Я И |

’—1 |

с-1 |

’—1 |

СП |

о |

|||||||

|

я м о & 00 а § н оо Рн |

о? |

Ох |

й |

СП |

2 |

СЧ СЧ |

о |

||||||

|

00 |

’—1 |

9 |

СЧ СЧ |

40 |

СП |

я |

|||||||

|

S * Я д « * К О m -^ |

о? |

Ох |

ОО |

|> |

с-1 |

^ |

’—1 |

^ |

^ |

ОО |

о |

||

|

ОО |

40 |

СП |

с-1 |

m |

S |

Ох |

1> |

ОО |

СП |

Ох |

|||

|

)Я § s я о Я О о с^. |

о? |

m |

’—1 |

о |

о |

40 |

СП |

СЧ |

m |

о |

|||

|

ОО |

5 |

с-1 |

m |

СП |

|> |

40 |

СЧ |

^ |

40 с-1 |

||||

|

8 « св СУ Он я |

о? |

40 ОО |

2 |

1 |

о |

||||||||

|

ОО |

40 |

’—1 |

1 |

1> |

|||||||||

|

сЗ Е^ О X О Я Н |

3 к о £ н О |

3 Ч О W о о> К я я м о с |

3 ч о W о о> м о сЗ W 0> Я W о о я я я X н |

я X я я н о сЗ ч ^я я я н о сЗ ч с |

я X )Я В о я 0> Я Я о п: о Я О |

я я Н я" X )Я В о |

Я я н я" X )Я в о F |

СЧ я я н я" >Я В о F |

я я н я" X )Я в |

О ср |

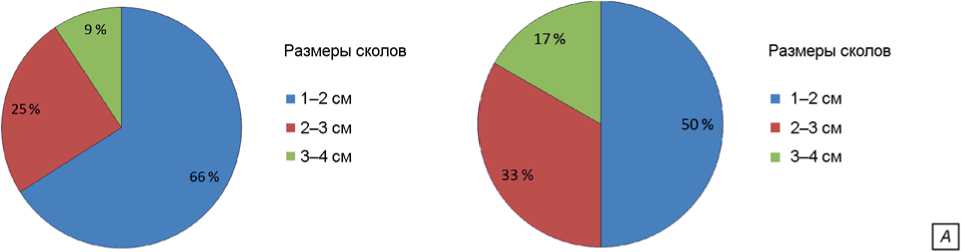

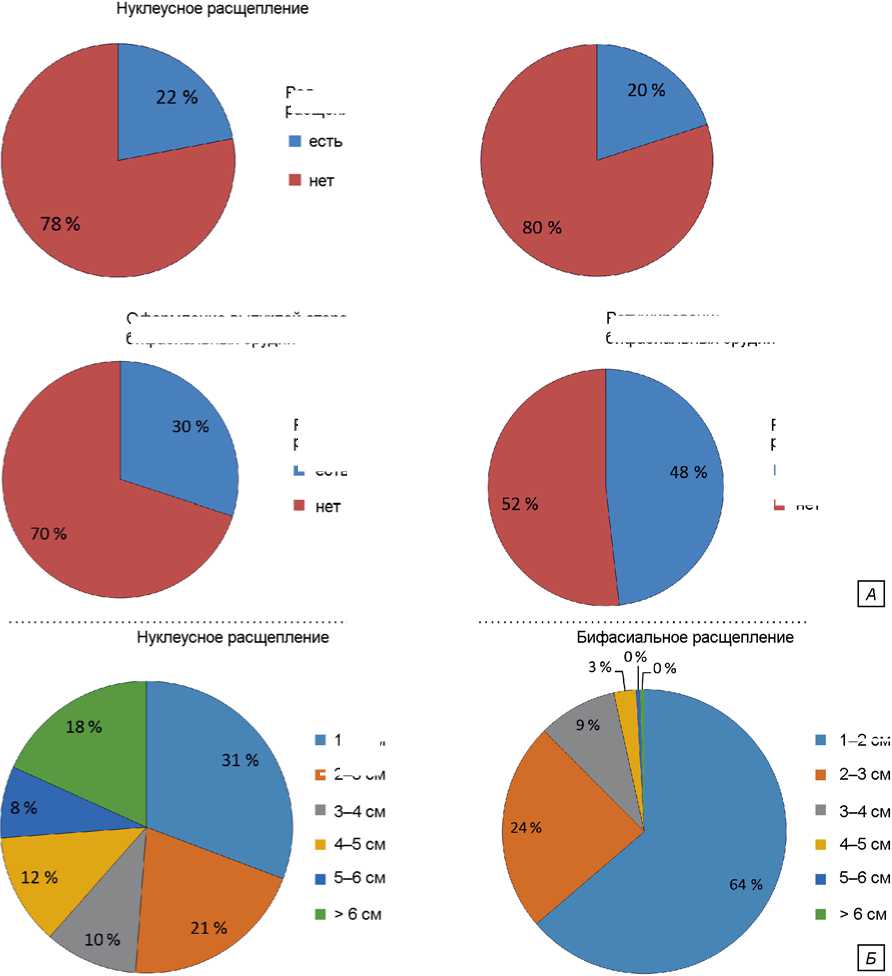

|||

Также фиксируются различия в распределении сколов по размерам в выборках от 1 до 4 см. В среднем сколы, полученные при бифаси-альном расщеплении, меньше по наиболее длинной оси, чем полученные в результате расщепления нуклеусов. Доля сколов от 1 до 2 см составляет 66 % при бифасиальном расщеплении и 50 % при нуклеусном, соответствующие различия фиксируются и в группах от 2 до 3 см и от 3 до 4 см (рис. 1, а ).

Наиболее показательным оказалось сопоставление основных характеристик проксимальной зоны продуктов нуклеусного и бифасиального расщепления. При этом сопоставление с общей коллекцией бифасиального дебитажа показало незначительные отличия двух выборок. Более эффективным оказалось сравнение нуклеусного расщепления с отдельными стадиями производства бифасиальных орудий.

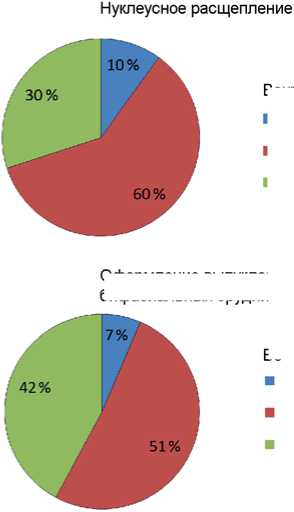

По значению угла между вентральной поверхностью и ударной площадкой нуклеусный деби-таж сильно отличается от стадии ретуширования бифасиальных изделий, а также и от стадии выпуклого фасоннажа. Вентральный угол большинства сколов, полученных при расщеплении нуклеусов, не превышает 120° (70 %). Подобный показатель характерен только для стадии плоского фасоннажа (69 %). На стадии выпуклого фа-соннажа и стадии ретуширования доля сколов c вентральным углом >120° выше, 42 и 65 % соответственно (рис. 1, б ).

При описании ударных бугорков использовались такие морфологические признаки как выраженный, расплывчатый и отсутствующий. В исследовательской литературе часто этот признак рассматривается как отражение типа используемого отбойника [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2013; Inizan et al., 1999]. Для фасоннажа бифасиальных

Бифасиальное расщепление Нуклеусное расщепление

Оформление плоской стороны бифасиальных орудий

■ 100-120

больше 120

100-120

больше 120

Оформление выпуклой стороны бифасиальных орудий

Вентральный угол ■ до 100

Вентральный угол до 100

Вентральный угол ■ до 100

100-120

больше 120

Ретуширование лезвий бифасиальных орудий

100-120

больше 120

Вентральный угол ■ до 100

Рис. 1. Атрибутивные признаки экспериментальных сколов от 1 до 4 см нуклеусного и бифасиального расщепления. А – распределение сколов в соответствии с размерами; Б – распределение сколов в соответствии со значениями вентрального угла.

орудий и нуклеусного расщепления применялся мягкий каменный отбойник, а для ретуширования бифасиальных орудий – мягкий органический (костяной ретушер) [Baumann et al., 2020; Kolobova et al., 2020]. Характеристика ударного бугорка на сколах с нуклеусов и бифасиальных орудий в целом совпадает. На большинстве сколов фиксируется расплывчатый или отсутствующий ударный бугорок. Каких-то принципиальных отличий между нуклеусным расщеплением, выполнявшимся каменными отбойниками, и стадией ретуширования бифасиальных орудий костяными ретушерами выявлено не было. Данный факт, вероятнее всего, объясняется тем, что на образование ударного бугорка прежде всего влияет сила и концентрация удара, а не тип отбойника.

Напротив, определенная зависимость, связанная, по всей видимости, с используемыми отбойниками, наблюдается в наличии или отсутствии вентрального карниза. По данному признаку сколы с нуклеусов лучше всего соотносятся со сколами фасоннажа бифасиальных изделий. На сколах с нуклеусов (77 %), как и на сколах фасоннажа (84 %) вентральный карниз чаще всего отсутствует. В то время как на половине (48 %) сколов ретуширования бифасиальных орудий слабо выраженный и выраженный вентральный карниз фиксируется, что соответствует использованию мягкого костяного ретушера.

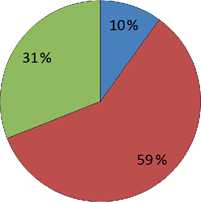

Важной характеристикой является наличие мелких негативов сколов, приуроченных к краю ударной площадки (overhang trimming). По доле таких сколов (22 %) коллекция нуклеусного расщепления больше всего соответствует стадии плоского фасон-нажа (20 %) бифасиальных изделий и сильно отличается от стадии ретуширования и подживления, где они составляют половину коллекции (рис. 2, а ).

По метрическим параметрам ударных площадок сколы с нуклеусов соотносятся со сколами фасоннажа. Размеры ударных площадок фасеток ретуши значительно меньше по ширине и толщине. Их значения находятся в диапазоне от 3 до 17 мм для ширины и от 1 до 6 мм для толщины. В то время как для нуклеусного дебитажа и бифасиального фасоннажа эти значения достигают 40 и 15 мм соответственно. По форме и типу ударной площадки сколы, полученные при нукле-усном расщеплении, практически не отличаются от бифасиального дебитажа.

Определенные различия фиксируются в профиле полученных сколов. У продуктов нуклеусного расщепления абсолютно преобладает прямой профиль (56 %), что свойственно только продуктам плоского фасоннажа (61 %) бифасиальных изделий. Также по сравнению с продуктами бифасиаль- ного расщепления (5 %) у нуклеусного дебитажа чаще фиксируется выпуклый (12 %) профиль. При этом изогнутый профиль фиксируется гораздо реже (26 %), чем на различных стадиях бифасиального (32–54 %) расщепления.

Обсуждение

На первый взгляд сколы, полученные в результате нуклеусного расщепления, во многом схожи со сколами, полученными в результате оформления бифасиальных орудий. Это связано с тем, что процесс оформления нуклеуса и подготовительный процесс оформления бифасиального изделия во многом повторяют друг друга. В ходе сопоставительного анализа были выявлены признаки, по которым данные коллекции отличаются.

В первую очередь нуклеусная и бифасиальная коллекции отличаются по количеству типологически определимых сколов бифасиального расщепления. В бифасиальной коллекции они составляют как минимум третью часть, а в нуклеусной не превышают 8 %. Еще одним отличием является доля сколов, на которых присутствует галечная корка. Среди нуклеусного дебитажа до 4 см доля таких сколов невелика (18 %), а сколы, полностью покрытые галечной коркой, почти отсутствуют (1 %). При этом в коллекции бифасиального расщепления доля сколов с галечной коркой до сти-гает 30 %.

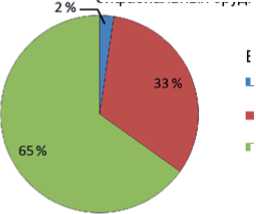

Помимо этого продукты нуклеусного и бифа-сиального дебитажа отличаются по размерам. Основную часть бифасиальной коллекции составляют сколы от 1 до 2 см (66 %). В коллекции нуклеусно-го расщепления до 4 см на такие сколы приходится 50 %, при этом сколов 3–4 см почти в два раза больше, чем в бифасиальной коллекции. Данные по общему составу сколов (в т.ч. > 4 см) нуклеус-ного и бифасиального дебитажей показывают, что 97 % сколов бифасиальной коллекции укладывается в диапазон до 4 см, в свою очередь при нукле-усном расщеплении 40 % коллекции больше 4 см (рис. 2, б ).

Сопоставление продуктов нуклеусного дебита-жа до 4 см с различными стадиями оформления би-фасиальных орудий показало, что по основным параметрам, характеризующим ту или иную стадию, продукты нуклеусного расщепления больше всего соответствуют стадии плоского фасоннажа. Близкое сходство со стадией плоского фасоннажа может объясняться тем, что при сопоставлении двух выборок до 4 см в случае с нуклеусным расщеплением мы имеем дело не с целевыми сколами, а зачастую со сколами оформления и подправки ударной площадки, что соответствует принципам оформления

■ есть

■ нет

■ есть

■ нет

Редукция зоны расщепления

Редукция зоны расщепления

Оформление плоской стороны бифасиальных орудий

1-2 см с 2-3 см

Рис. 2. Атрибутивные признаки экспериментальных сколов нуклеусного и бифасиального расщепления.

А – распределение сколов от 1 до 4 см в соответствии с наличием редукции зоны расщепления; Б – распределение общей коллекции экспериментальных сколов в соответствии с размерами.

Редукция зоны расщепления

Оформление выпуклой стороны бифасиальных орудий

Ретуширование лезвий бифасиальных орудий

Редукция зоны расщепления

■ есть

1-2 см

плоского фаса, который служит ударной площадкой для снятий на выпуклую сторону.

Сколы, полученные на стадии ретуширования бифасиальных орудий, значительно от них отличаются. Как показывает анализ экспериментальной коллекции бифасиального дебитажа [Шала-гина и др., 2019], такие сколы являются наиболее характерными и наиболее опознаваемыми. Как правило, они характеризуются признаками сколов оформления или утончения бифасов (bifacial thinning flakes), описанными в исследовательской литературе [Chabai, Demidenko, 1998; Демиден- ко, 2003]. В основном эти признаки сосредоточены в проксимальной зоне и могут проявляться либо самостоятельно, либо одновременно на одном сколе.

Все основные параметры сколов ретуширования, такие как изогнутый профиль, тупой, больше 120°, угол между вентральной плоскостью и ударной площадкой, наличие вентрального карниза, мелких негативов сколов, приуроченных к краю ударной площадки, миниатюрная ударная площадка, очень редко фиксируются на сколах от 1 до 4 см, полученных при нуклеусном расщеплении.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ показал, что, несмотря на тесную взаимосвязь продуктов нуклеусного и бифасиального расщепления в си-бирячихинских индустриях, существует ряд параметров, позволяющих отличить их друг от друга. В первую очередь это размеры сколов, наличие типологически определимых бифасиальных сколов в коллекции, размеры сколов, покрытых галечной коркой, а также ряд характеристик проксимальной зоны. Наиболее отличительными признаками являются те, которые характерны для стадии ретуширования бифасиальных орудий, поскольку они практически не проявляются на нуклеусном деби-таже. К ним относятся изогнутый профиль, тупой, больше 120°, угол между вентральной пло скостью и ударной площадкой, наличие вентрального карниза, мелких негативов сколов, приуроченных к краю ударной площадки, миниатюрная ударная площадка. Также важной характеристикой при оценке доли нуклеусного и бифасиального расщепления является наличие первичных сколов до 4 см, доля которых при нуклеусном расщеплении крайне мала. Высокие показатели по каждому из этих параметров в коллекциях сибирячихинских индустрий указывают на процессы оформления бифасиальных орудий непосредственно на стоянке.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009.

Список литературы Сравнение экспериментальных коллекций нуклеусного и бифасиального дебитажа в контексте сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

- Демиденко Ю.Э. Сколы обработки орудий как индикатор особенностей и интенсивности процессов кремнеобработки и жизнедеятельности коллективов неандертальцев на стоянках среднего палеолита в контексте вариабельности индустрий крымской микокской традиции // Археологический альманах. – 2003. – № 13. – С. 128–157.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). – Новосибирск: Наука, 1992. – 224 с.

- Колобова К.А., Маркин С.В., Шалагина А.В., Шнайдер С.В., Кривошапкин А.И. Основные принципы отбора каменного сырья при производстве орудий в индустрии Чагырской пещеры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019а. – Т. 18, № 3. – С. 53–61.

- Колобова К.А., Шалагина А.В., Маркин С.В., Кривошапкин А.И. Определение бифасиального компонента в среднепалеолитических комплексах (по материалам Чагырской пещеры) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019б. – Т. 18, № 7. – С. 53–61.

- Кулик Н.А., Маркин С.В. Петрография индустрии пещеры им. Окладникова (Северо-Западный Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд–во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. 9 – С. 148–153.

- Павленок Г.Д., Павленок К.К. Ударные техники скола в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2013. – Т. 12, № 7. – С. 28–37.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Экспериментальное моделирование бифасиального расщепления в сибирячихинском варианте среднего палеолита Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 4. – С. 97–108.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция технологических цепочек производства бифасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры // Сибирские исторические исследования. – 2020. – № 3. – С. 130–151.

- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoshapkin A. The Neandertal bone industry at Chagyrskaya Cave, Altai region, Russia // Quaternary International. – 2020. – Vol. 559. – P. 68–88.

- Bourguignon L. Le Moustérien de type Quina: nouvelle defi nition d’une entité technique. PhD dissertation. – Paris X–Nanterre, 1997. – 672 р.

- Chabai V.P., Demidenko Yu.E. The Classifi cation of Flint Artifacts. // The Middle Paleolithic of Western Crimea 1. Eds. A.E. Marks, V.P. Chabai. – Liège, ERAUL, 1998. – №. 84. – P. 31–51.

- Inizan M.-L., Reduron–Ballinger M., Roche H., Tixier J. Technology and Terminology of Knapped Stone. – Nanterre: C.R.E.P., 1999. – 191 p.

- Kolobova K., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Koliasnikova A., Krivoshapkin A., Rendu W., Baumann M. The Application of Geometric-Morphometric Shape Analysis to Middle Paleolithic Bone Retouchers from the Altai Mountains, Russia // Quatern. Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 89–96.

- Kolobova K.A., Chabai V.P., Shalagina A.V., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W., Vasiliev S.K., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Exploitation of the natural environment by Neanderthals from Chagyrskaya Cave (Altai) // Quartär, 2019. – Vol. 66. – P. 7–31.