Сравнение общих закономерностей, характерных для структур поверхностных трещин и для напряжений в окрестности вершин пространственных трещин

Автор: Федоров А.Ю., Галкина Е.Б.

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 3 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

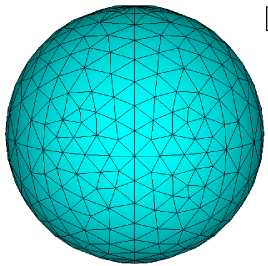

Проведено численное моделирование трещин с целью поиска возможной взаимосвязи между параметрами сингулярного поведения напряжений вблизи общей вершины фронтов нескольких трещин разных конфигураций и частотой появления таких конфигураций в картинах, образуемых трещинами на поверхности реальных объектов. С помощью метода конечных элементов построена численная модель расчёта напряжённо-деформированного состояния вблизи пространственных трещин, учитывающая пересечение двух, трёх и четырёх клиновидных трещин, имеющих угол раствора 90°. Описывается разработанный численный алгоритм оценки характера сингулярности напряжений в окрестности особых точек, основанный на выделении из численного решения асимптотики напряжений вблизи этих точек. Алгоритм апробирован на различных типах особых точек в двумерных задачах и на трёхмерной задаче, связанной с определением поведения напряжений в точке выхода на поверхность фронта одиночной пространственной трещины. Продемонстрировано, что предлагаемый алгоритм позволяет рассчитать показатели сингулярности напряжений в общей вершине пересекающихся пространственных трещин. Приводятся результаты расчёта. Для дополнительного сравнения разных модельных конфигураций пересекающихся трещин по значениям средней плотности энергии деформаций вводится малая сфера с центром в общей вершине. Построены зависимости средней плотности энергии деформаций от углов, задающих геометрию пересекающихся пространственных трещин. Отмечаются общие признаки картин, которые образуют трещины на поверхности тел, и зависимостей поведения напряжений в окрестности вершин рассматриваемых конфигураций пространственных трещин.

Сингулярность напряжений, концентрация напряжений, конечно-элементный анализ, клиновидные трещины, поверхностные трещины

Короткий адрес: https://sciup.org/143180528

IDR: 143180528 | УДК: 539.3 | DOI: 10.7242/1999-6691/2023.16.3.32

Текст научной статьи Сравнение общих закономерностей, характерных для структур поверхностных трещин и для напряжений в окрестности вершин пространственных трещин

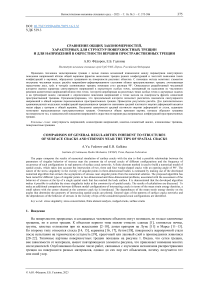

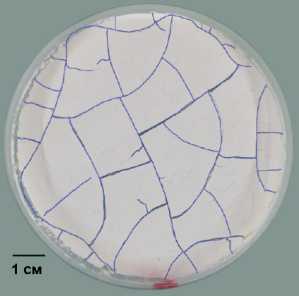

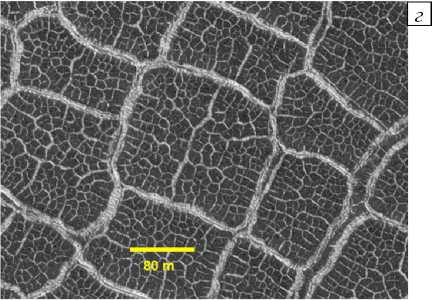

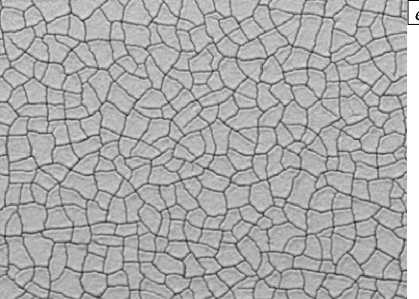

На поверхностях природных и создаваемых человеком объектов могут возникать не только одиночные трещины, но и сетки трещин. К объектам первого типа можно отнести: сланцы [1], глинистые почвы, грунты, илистые отложения при их высыхании [2–10], донья кратеров на Луне [11] и Марсе [11–13]. Ко второму типу относятся стекла [14, 15], керамика [16, 17], бетон [18], поверхность жаропрочной стали после испытания на термическую усталость [19], красочный или лаковый слой в произведениях живописи [20–22]. Типичные картины поверхностных трещин показаны на рисунке 1. Видно, что сетки трещин, вне зависимости от материала, имеют повторяющееся элементы рисунка, что привлекает внимание многих исследователей. Опубликовано большое число работ, связанных с изучением механизмов распространения трещин на поверхности разных материалов, однако до сих пор нет объяснения, почему получается тот или иной узор.

а

1 см

г

д

Рис. 1. Фотографии поверхностных трещин: треснувшая земля в Rann of Kutch (Индия) ( а ); результат лабораторного эксперимента по сушке водного раствора кукурузного крахмала [11] ( б ); поверхность высохшего солончака (Сицилия) ( в ); сеть трещин на дне ударного кратера на Марсе [26] ( г ); старая керамическая поверхность ( д ); поверхность образца из жаропрочной стали (на снимке участок размерами 320 x 240 мкм) после испытания на термическую усталость [19] ( е )

Для изучения структуры сеток поверхностных трещин широко применяется анализ цифровых изображений [23, 24] в комбинации с лабораторными экспериментами [1, 3, 4, 7, 8, 11, 19]. Помимо этого, для исследования распространения трещин часто используется метод численного моделирования [22]. Эти методы позволили определить те или иные статистические зависимости и фрактальные характеристики сеток поверхностных трещин. Интегральные функции распределения фрагментов по размеру построены в работах [2, 4, 17], функции распределения сегментов трещин по длине — в [3, 4, 17], функции распределения сегментов трещин по ширине — в [4, 7, 24], функции распределения углов между сегментами трещин — в [10, 17, 19], фрактальная размерность определена в работах [3, 6, 14, 15, 25].

При попытках найти механизмы, которые могли бы привести к построению простых моделей поведения грунтов при их высыхании и усадке, исследовано, как влияют на статистические зависимости и фрактальные характеристики структур поверхностных трещин температура [4], уровни кислотности [25] и концентрации солей [27], толщина напряжённого слоя [11].

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что сетка трещин на поверхности материалов в основном состоит из четырёх типов фрагментов: треугольников, четырёх-, пяти- и шестиугольников, при этом наиболее распространенные пересечения линий сетки выглядят как символы Т, Y и + [3, 4, 19]. Эти формы содержат точку, в которой находится общая вершина трёх или четырёх трещин.

Пересечение трёх трещин встречается значительно чаще. В некоторых работах отмечается закономерность, а именно: углы между трещинами в основном имеют значения между 100 и 150° с пиком около 120° [10, 17, 19, 28], за пределами основного диапазона следующий пик функции распределения приходится приблизительно на 90° [2, 10, 19, 28]. Первый пик соответствует Y-конфигурации из трёх трещин, а последний пик характерен для Т- и + -конфигураций из трёх и четырёх трещин соответственно.

Трещины, как объекты исследования в рамках теории упругости, представляют интерес с точки зрения появления сингулярных решений при определении напряжённо-деформированного состояния (НДС), связанных с бесконечными значениями напряжений в вершинах и на фронтах трещин. Теоретическим обоснованием появления сингулярных решений является работа [29], где показано, что для уравнений линейной теории упругости в окрестности угловых точек имеет место решение вида ст ~ ^Kn fn rXn-1, при r ^ 0, c < ReX1 < ReX2 < < ReXn < (1) n=1

или более сложное, с логарифмическими составляющими в случае кратных точек спектра X n . Здесь: r — расстояние до угловой точки; Kn — коэффициенты интенсивности; fn — функции углового распределения поля напряжения ст в окрестности угловой точки, в плоском случае зависящие от одной полярной угловой переменной ф (при этом c = 0), в пространственном — от двух сферических координат — ф , 9 , при c = - 0.5 .

Из решения вида (1) следует, что если имеются X n , удовлетворяющие условию Re X n < 1, то напряжения стремятся к бесконечности при r ^ 0 .

Задачам построения и приложения сингулярных решений посвящены сотни публикаций. Общую картину решений задач с особыми точками дают обзоры [30–36].

В настоящей работе представлена модель, описывающая пересечение на некоторой глубине двух, трёх, четырёх пространственных клиновидных трещин с углами раствора 90°. Приводится численный алгоритм оценки сингулярности напряжений в окрестности особых точек, обсуждаются результаты расчёта поведения напряжений и показателей сингулярности напряжений в окрестности общей вершины рассматриваемых пространственных трещин и отмечаются характерные признаки в картинах поверхностных трещин и в зависимостях поведения напряжений.

2. Численный алгоритм анализа напряжений в окрестности вершин пространственных трещин

Идея применяемого в работе алгоритма определения степенной зависимости напряжений вблизи особых точек впервые изложена в [37] и исходит из предположения, что в достаточно малой окрестности особой точки поведение напряжений описывается одним слагаемым из представления (1). Тогда, согласно [29, 38], распределение напряжений вдоль линии, исходящей из особой точки, может быть выражено как ст = A1 rX1-1 + O (rX).

Здесь: r — расстояние от особой точки; A1 — некоторая константа, называемая коэффициентом интенсивности сингулярности; X1 — параметр, характеризующий степень сингулярности напряжений; O (rX) включает все члены с rXk, где k = 2,3, ... . При малых расстояниях r сингулярный член в уравнении (2) доминирует, и тогда это уравнение можно приближённо записать как ст ~ A1 rX1-1 или log ст = log A + (X1 - 1)log r .

В настоящей работе для определения параметра X 1 используется процедура метода конечных элементов (МКЭ) со сгущающимися к особым точкам расчётными сетками [39]. Для обнаружения зависимости (3) необходимо путём численных экспериментов найти такую дискретизацию, при которой в окрестности особой точки в ряде сеточных узлов r 1 i , r 2,..., r n , расположенных на линии, исходящей из особой точки, с приемлемой точностью выполняются соотношения:

(стА ( r I (ст. I ( r I (ст Л ( r . I

X1 -1 ® log I — I log I — I ® log I — I log I — I« ... ® log I —n-1 I log I I.

1ст2 J/ I r2 J 1стз J/ I r3 J 1стn )/ I rn )

Здесь: ст 1 , ст 2, ^ , ст n — напряжения в узлах сетки r 1 , r 2, ^ , r n ; X 1 — искомый показатель сингулярности напряжений. Данная зависимость позволяет вычислить значение X 1 , определяющее в окрестности особой точки поведение напряжений.

3. Апробация алгоритма численного анализа напряжений в окрестностях особых точек

Описанный в разделе 2 алгоритм апробирован для различных типов особых точек в двумерных задачах, где наименьшее собственное значение является действительным числом [39]. В рассмотренных двумерных задачах отличие показателей сингулярности, найденных с помощью данной численной процедуры, от рассчитанных аналитически составляет не более 0.08%.

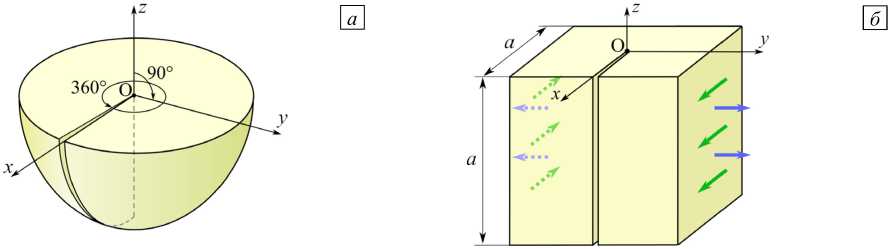

Для иллюстрации дополнительных аргументов в пользу достоверности результатов, полученных на основе численного алгоритма, в качестве примера возьмём трёхмерную задачу, связанную с определением поведения напряжений в вершине трещины, фронт которой перпендикулярен поверхности O xy (Рис. 2 а ). Сингулярность напряжений оценим в точке О. Контур сферы на рисунке 2 a представлен только для визуализации трещины в упругом полупространстве. В работе [40] эта задача решена численно, рассчитаны показатели сингулярности напряжений для изотропного и трансверсально-изотропного материалов (упругие характеристики см. в таблице 1).

Рис. 2. Трещина, фронт которой перпендикулярен поверхности упругого полупространства ( а ) и соответствующая расчётная схема ( б )

Таблица 1. Упругие характеристики материала [40]

|

Материал |

Ei , МПа |

Gij , МПа |

v i |

|

Изотропный |

21000 |

0.3 |

|

|

Трансверсально-изотропный |

Er = 130300, E = E = 9377 x yz |

G xy = G xz = 4502 , G yz = 2865 |

v xy =v xz =v yz = 0.33 |

При использовании численного алгоритма в качестве расчётной схемы вместо упругого полупространства возьмём куб, размер граней которого в рассматриваемой задаче не имеет значения (Рис. 2 б ). При этом условия нормального разрыва трещины реализуются при задании на боковых гранях, параллельных плоскости O xz , нормальных перемещений, а условия поперечного сдвига — при задании на этих же боковых гранях касательных перемещений, направленных параллельно оси O x и противоположно относительно друг друга.

В таблице 2 для трещины в условиях нормального разрыва и поперечного сдвига представлены показатели сингулярности напряжений из работы [40] и рассчитанные согласно предлагаемому численному алгоритму, основанному на выделении из КЭ-решения асимптотики напряжений в соответствии с соотношениями (4). Отличие показателей сингулярности, полученных этими двумя методами, составляет не более 1.5%.

Таблица 2. Показатели сингулярности напряжений для трещины, фронт которой перпендикулярен поверхности упругого полупространства

|

Материал |

X j (поперечный сдвиг) |

X 2 (нормальный разрыв) |

||

|

Численный алгоритм |

[40] |

Численный алгоритм |

[40] |

|

|

Изотропный |

0.40 |

0.3929 |

0.55 |

0.5483 |

|

Трансверсально-изотропный |

0.46 |

0.4543 |

0.52 |

0.5227 |

4. Результаты численных экспериментов

Для расчёта НДС в окрестности вершины нескольких пересекающихся трещин применялся МКЭ. Достоверность численных результатов обеспечивалась за счёт построения конечно-элементных сеток, сгущающихся к точке пересечения фронтов трёхмерных трещин, и выбором на основе численных экспериментов степени дискретизации, дающей необходимую точность решения. В качестве таких дискретизаций использовались конечно-элементные сетки, на которых выполнение естественных краевых условий вне трёх–четырёх элементов, примыкающих к особой точке, достигалось с погрешностью не более 1%.

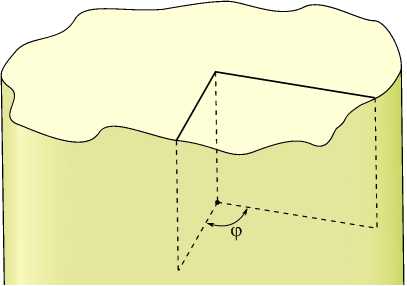

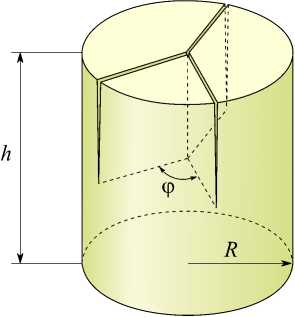

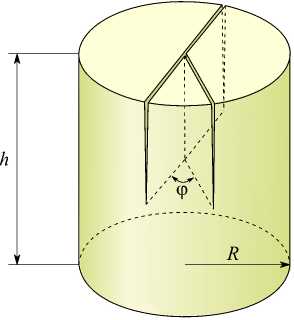

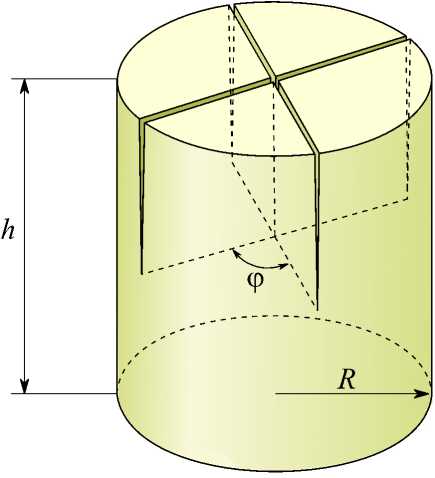

В качестве первого примера рассмотрена задача, в которой две поверхностные трещины пересекаются под углом ϕ (Рис. 3 а ) и представляются как клиновидные математические разрезы с углом раствора 90°. Прямой угол выбран для того, чтобы глубина проникания трещин была одинаковой. В качестве расчётной схемы взят цилиндр (см. Рис. 3 б ). К боковой поверхности цилиндра приложено нормальное растягивающее усилие σ 0 . Вычисления выполнены при разных величинах угла ϕ и следующих значениях параметров: hR = 6 ; общая вершина находится на глубине hR = 1 от верхнего торца цилиндра, коэффициент Пуассона материала ν= 0.3 .

Рис. 3. Пересечение двух поверхностных трещин ( а ) и расчётная схема ( б )

б

Для сравнения НДС вблизи вершины трещины можно использовать коэффициент интенсивности напряжений (КИН). Но, поскольку при варьировании угла ϕ геометрия вблизи общей вершины фронтов двух трещин меняется, переменной будет и размерность КИН. Сопоставлять же КИН с разными размерностями некорректно. Поэтому для сравнения НДС вблизи общей вершины фронтов нескольких трещин при разных углах ϕ удобнее использовать энергетическую характеристику — плотность энергии деформаций. Значения средней плотности энергии деформаций вычислены в фиксированном объёме малой сферы, центр которой размещается в общей вершине фронтов трещин и совпадает с началом прямоугольной системы координат O xyz . Ось O y направлена по оси цилиндра.

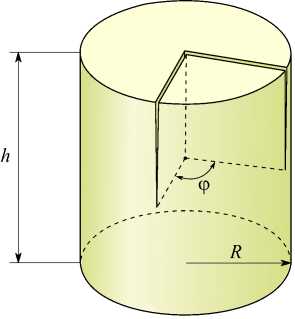

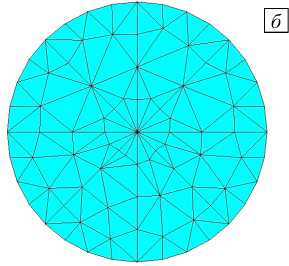

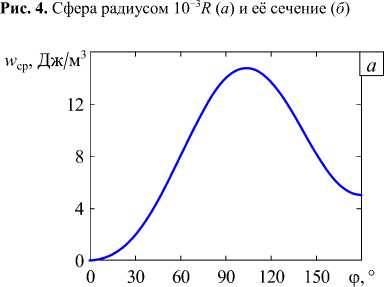

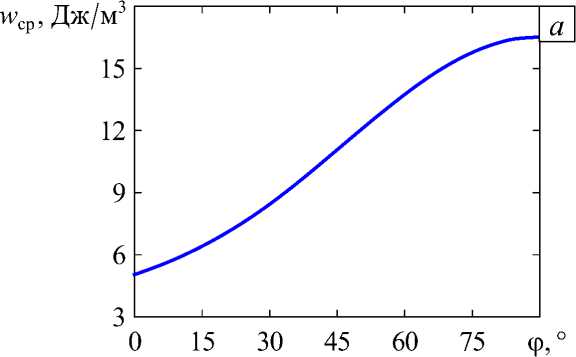

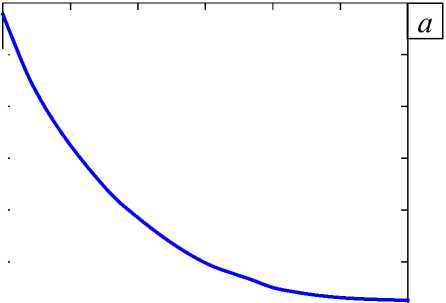

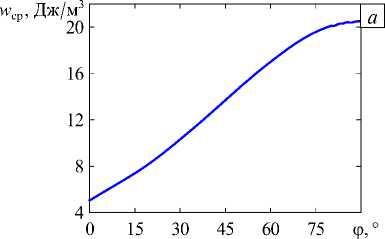

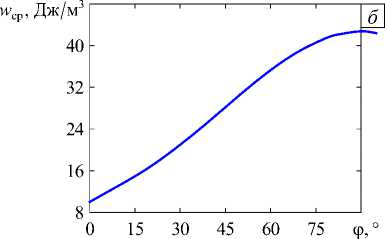

На рисунке 4 показана сфера из 2560 конечных элементов. Радиус сферы составляет 10 - 3 R . Для иллюстрации на рисунке 5 приведены зависимости от угла ϕ средней плотности энергии деформаций

а

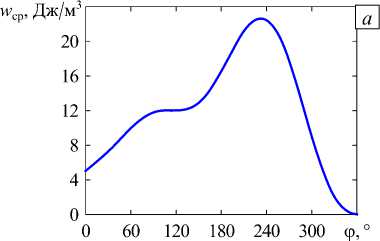

Рис. 5. Зависимость от угла ϕ средней плотности энергии деформаций между двумя трещинами: в сфере радиусом 10 - 3 R ( а ); в сфере радиусом 5 ⋅ 10 - 4 R ( б )

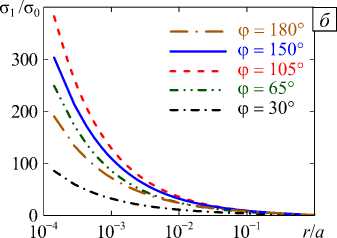

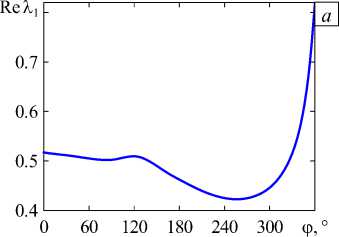

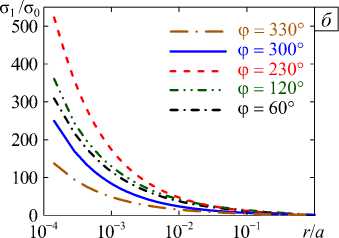

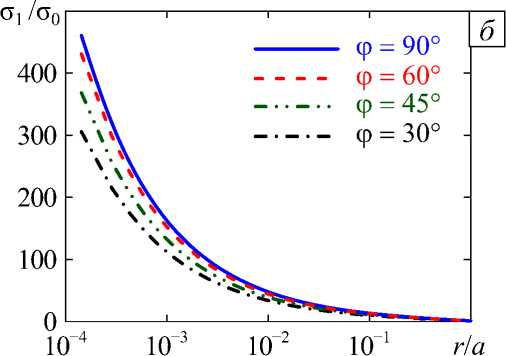

Рис. 6. Зависимость Re Х 1 от угла ф между двумя трещинами ( а ); распределение главных напряжений с 1 /о 0 вдоль оси цилиндра в направлении от общей вершины при разных значениях угла ф ( б )

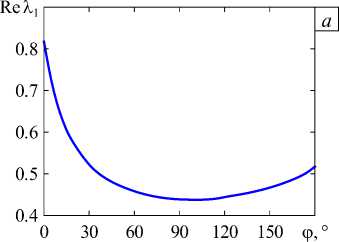

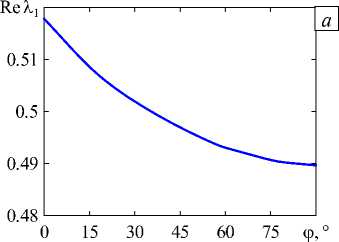

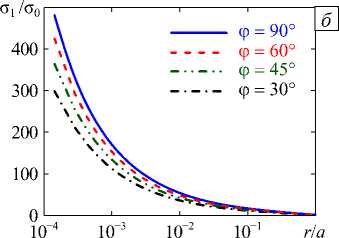

w cp для сферы радиусом 10 3 R и 5 - 10 4 R , а на рисунке 6 а — зависимость от угла ф собственных значений Х 1 , полученных с помощью численного алгоритма, основанного на выделении из КЭ-решения асимптотики напряжений в соответствии с соотношениями (4). В силу симметрии задачи результаты представлены до значения ф = 180 ° . В качестве дополнительной информации на рисунке 6 б для некоторых

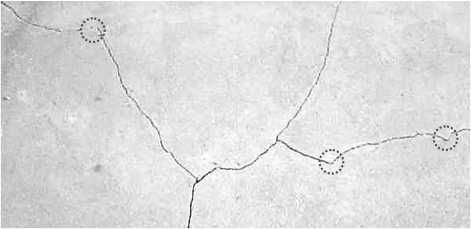

Рис. 7. Трещины на поверхности бетона с изломами под углом ~100–110° (см. кружки)

значений угла ф показаны распределения главных напряжений о 1 вдоль оси цилиндра в направлении от общей вершины.

Из проведённых расчётов установлено, что максимумы средней плотности энергии деформаций в сфере при обоих радиусах располагаются между 100 и 110°, что позволяет говорить о том, что при угле из этого диапазона излом трещины наиболее вероятен. Вывод хорошо согласуется с картиной ломаной трещины на поверхности бетона (Рис. 7). Следует отметить, что при ф ^ 0 результаты для двух клиновидных трещин с углами раствора 90° приближаются к результатам для одной клиновидной трещины с углом раствора 90° как по величине средней плотности энергии деформаций, так и по значению показателя сингулярности напряжений Х1. Сопоставив рисунки 5 и 6б, можно сделать вывод, что максимуму средней плотности энергии деформаций и максимальной концентрации напряжений отвечает одинаковый угол ф .

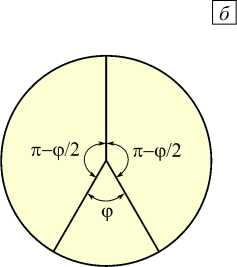

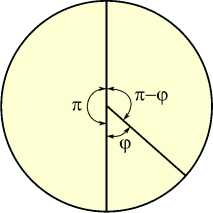

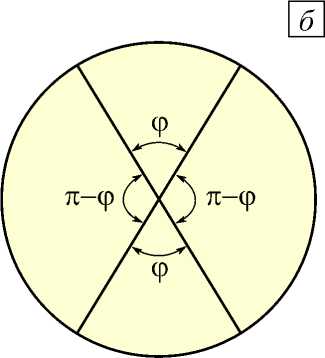

По аналогии с исследованием НДС в окрестности общей вершины двух пересекающихся трещин осуществлены численные эксперименты для различных конфигураций пересечения трёх и четырёх пространственных трещин. Для трёх трещин рассмотрены две конфигурации: Y (Рис. 8–10) и T (Рис. 11–13), а для четырёх трещин — Х-конфигурация (Рис. 14–16). Геометрия конфигураций определяется углами между берегами соседних трещин. Для Y-конфигурации два угла равны ( п-ф/ 2 ) и зависят от величины третьего угла — угла ф (Рис. 8 б ). В T-конфигурации один угол между трещинами всегда п , второй — ф , а третий — ( п-ф ) (Рис. 11 б ). Конфигурация X характеризуется двумя парами смежных углов. В одной паре углы равны ф , а в другой — ( п-ф ) (Рис. 14 б ).

а

Рис. 8. Расчётная схема пересечения трёх трещин (Y-конфигурация) ( а ) и вид сверху на торец цилиндра ( б )

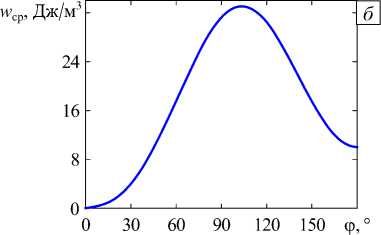

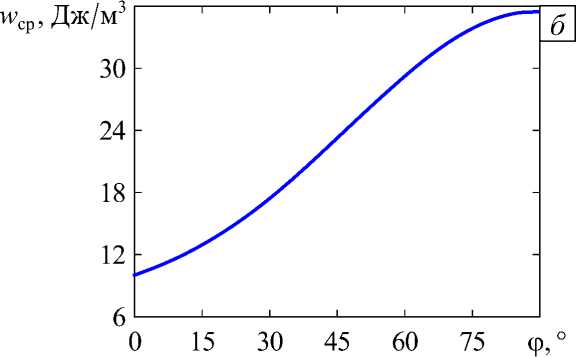

Как и в задаче для двух трещин, при трёх трещинах в качестве расчётной схемы взят цилиндр, представленный рисунках 8 а, 11 а и 14 а . К боковой поверхности цилиндра приложено нормальное растягивающее усилие σ 0 . Расчёты выполнены при разных ϕ и следующих параметрах: hR = 6 , коэффициент Пуассона материала ν = 0.3. Для всех названных конфигураций вычислены зависимости от угла ϕ средней плотности энергии деформаций (Рис. 9, 12, 15) и собственных значений λ 1 (Рис. 10 а , 13 а , 16 а ), полученных с помощью численного алгоритма, основанного на выделении из КЭ-решения асимптотики напряжений в соответствии с соотношениями (4). Дополнительно для некоторых значений угла ϕ построены распределения главных напряжений σ 1 вдоль оси цилиндра в направлении от общей вершины (Рис. 10 б , 13 б , 16 б ).

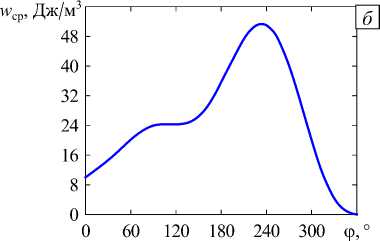

Рис. 9. Зависимость от угла φ средней плотности энергии деформаций при Y-конфигурации: в сфере радиусом 10 - 3 R ( а ); в сфере радиусом 5 ⋅ 10 - 4 R ( б )

Рис. 10. Зависимость Re λ 1 от угла ϕ для Y-конфигурации трёх трещин ( а ); распределение главных напряжений σ 1 σ 0 вдоль оси цилиндра в направлении от общей вершины при различных значениях угла ϕ ( б )

Проведённые расчёты позволили установить, что при Y-конфигурации локальные максимумы средней плотности энергии деформаций для сферы обоих радиусов располагаются между 110 и 115°. Это совпадает с наблюдаемой закономерностью, заключающейся в том, что углы между трещинами в основном лежат в диапазоне между 100 и 150° с пиком около 120° [10, 17, 19, 28]. Однако глобальным максимумам при обоих радиусах отвечают углы со значениями между 225 и 235°, и соответствующие им Y-конфигурации в картинах реальных сеток трещин не встречаются. Уровень средней плотности энергии деформаций, близкий к локальному максимуму и больший, характерен для угла ϕ от 100 до 290°, при этом два других угла ( π-ϕ I 2 ) будут находиться в диапазоне от 130 до 35°. Из сопоставления

Рис. 11. Расчётная схема пересечения трёх трещин (T-конфигурация) ( а ) и вид сверху на торец цилиндра ( б )

б

Рис. 12. Зависимости от угла ф средней плотности энергии деформаций при T-конфигурации в сфере радиусом 10 3 R ( а ) и радиусом 5 - 10 " 4 R ( б )

ReX]

0.51 И

0.5 -

0.49 -

0.48 -

0.47 -

0.46-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------

0 15 30 45 60 75 ф,

Рис. 13. Зависимость от угла ф величины Re Х 1 для трёх трещин (T-конфигурация) ( а ); распределения главных напряжений с 1 /с0 вдоль оси цилиндра в направлении от общей вершины при разных значениях угла ф ( б )

результатов на рисунках 9 и 10 б следует, что обнаруженная для двух трещин качественная корреляция между средней плотностью энергии деформаций и асимптотикой главных напряжений вблизи общей вершины трёх трещин также имеет место и для Y-конфигурации.

В силу симметрии T-конфигурации результаты на рисунках 12 и 13 представлены до значения ф = 90 ° . Видно, что максимумам средней плотности энергии деформаций в сфере при обоих радиусах отвечает угол ф = 90 ° (то есть симметричная T-конфигурация). Именно она встречается в картинах сеток поверхностных трещин [3, 4, 11, 19, 27] (см. Рис. 1 б ). Сопоставление результатов на рисунках 12 и 13 позволяет сделать вывод, что и для Т-конфигурации свойственна качественная корреляция между средней плотностью энергии деформаций и асимптотикой главных напряжений вблизи общей вершины.

При пересечении четырёх трещин с X-конфигурацией (Рис. 14) в силу симметрии последней результаты на рисунках 15 и 16 представлены до ф = 90 ° . Проведенные расчёты позволили установить, что максимумы средней плотности энергии деформаций для сферы обоих радиусов и наименьшее значение показателя сингулярности располагаются при угле ф = 90 ° (когда все углы между четырьмя трещинами равны), что также совпадает с наблюдаемой закономерностью, заключающейся в том, что четыре трещины чаще сходятся под углом примерно 90° [2, 10, 19, 28]. Сопоставив рисунки 15 и 16, можно сделать вывод, что и для X-конфигурации имеет место качественная корреляция между средней плотностью энергии деформаций и асимптотикой главных напряжений вблизи общей вершины.

Рис. 14. Расчётная схема пересечения четырёх трещин (X-конфигурация) ( а ) и вид сверху на торец цилиндра ( б )

Рис. 15. Зависимость средней плотности энергии деформаций от угла ф для четырёх трещин в сфере с радиусом 10 3 R ( а ) и

в сфере с радиусом 5 - 10 -4 R ( б )

Рис. 16. Зависимость Re Х 1 от угла ф для X-конфигурации четырёх трещин ( а ); распределения главных напряжений п /О о

вдоль оси цилиндра в направлении от общей вершины при различных значениях угла ф ( б )

5. Заключение

Проведено сопоставление результатов численного моделирования пересечения двух, трёх, четырёх трещин на поверхности изотропного полупространства с реальными картинами сеток поверхностных трещин. Представлен численный алгоритм анализа напряжений в окрестности особых точек в трёхмерных телах. Разработанный алгоритм апробирован для различных типов особых точек в двумерных задачах и в трёхмерной задаче, связанный с оценкой поведения напряжений в точке выхода на поверхность перпендикулярного ей фронта одиночной пространственной трещины.

Продемонстрировано, что алгоритм позволяет рассчитать показатели сингулярности напряжений в общей вершине пространственных трещин. Для двух трещин, пересекающихся под углом ф , обнаружена корреляция между величиной угла излома линии сетки трещин на поверхности и значением угла ф , при котором достигается максимум средней плотности энергии деформаций в малой сфере, центр которой расположен в общей вершине. Для трёх трещин рассмотрены две наиболее распространённые конфигурации: Y и T.

Установлено, что для T-конфигурации максимуму средней плотности энергии деформаций и наименьшему значению показателя сингулярности отвечает угол ф = 90 ° , что полностью соответствует симметричной T-конфигурации, встречающейся в реальных картинах поверхностных трещин. В случае Y-конфигурации глобальный максимум средней плотности энергии деформаций и наименьшее значение показателя сингулярности достигаются при определяющих конфигурацию значениях угла ф , которые не присутствуют в реальных картинах поверхностных трещин. Однако диапазон изменения угла 100 < ф < 290 ° , для которого характерен высокий уровень средней плотности энергии деформаций, полностью содержит в себе углы от 100 до 150°, присущие Y-конфигурациям реальных трещин.

Для X-конфигурации из четырёх трещин выявлено, что максимум средней плотности энергии деформаций и наименьшее значение показателя сингулярности имеют место, когда все углы между четырьмя трещинам равны. Это также совпадает с наблюдаемой в реальных картинах трещин закономерностью, что четыре трещины чаще сходятся под углом около 90°, то есть в симметричной + -конфигурации.

Во всех приведённых в работе задачах обнаружена прямая зависимость между средней плотностью энергии деформаций и асимптотикой главных напряжений вблизи общей вершины пространственных трещин.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края (проект № 20-41-596007).

Список литературы Сравнение общих закономерностей, характерных для структур поверхностных трещин и для напряжений в окрестности вершин пространственных трещин

- Huo Z., Peng J., Zhang J., Tang X., Li P., Ding J., Li Z., Liu Z., Dong Z., Lei Y., Wang X. Factors influencing the development of diagenetic shrinkage macro-fractures in shale // J. Pet. Sci. Eng. 2019. Vol. 183. 106365. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106365

- Scott G.J.T., Webster R., Nortcliff S. An analysis of crack pattern in clay soil: its density and orientation // J. Soil Sci. 1986. Vol. 37, No. 4. P. 653-668. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1986.tb00394.x

- Velde B. Structure of surface cracks in soil and muds // Geoderma. 1999. Vol. 93, No. 1-2. P. 101-124. https://doi.org/10.1016/S0016-7061(99)00047-6

- Tang C., Shi B., Liu C., Zhao L. Influencing factors of geometrical structure of surface shrinkage cracks in clayey soils // Eng. Geol. 2008. Vol. 101, No. 3-4. P. 204-217. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2008.05.005

- Tang C., Shi B., Liu C., Suo W.-B., Gao L. Experimental characterization of shrinkage and desiccation cracking in thin clay layer // Appl. Clay Sci. 2011. Vol. 52, No. 1-2. P. 69-77. https://doi.org/10.1016/j.clay.2011.01.032

- Preston S., Griffiths B.S., Young I.M. An investigation into sources of soil crack heterogeneity using fractal geometry // Eur. J. Soil Sci. 1997. Vol. 48, No. 1. P. 31-37. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1997.tb00182.x

- Liu B., Zhu C., Tang C.-S., Xie Y.-H., Yin l.-Y., Cheng Q., Shi B. Bio-remediation of desiccation cracking in clayey soils through microbially induced calcite precipitation (MICP) // Eng. Geol. 2020. Vol. 264. 105389. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105389

- Tran D.K., Ralaizafisoloarivony N., Charlier R., Mercatoris B., Léonard A., Toye D., Degré A. Studying the effect of desiccation cracking on the evaporation process of a Luvisol – From a small-scale experimental and numerical approach // Soil Tillage Res. 2019. Vol. 193. P. 142-152. https://doi.org/10.1016/j.still.2019.05.018

- Somasundaram J., Lal R., Sinha N.K., Dalal R., Chitralekha A., Chaudhary R.S., Patra A.K. Cracks and potholes in vertisols: Characteristics, occurrence, and management // Adv. Agron. 2018. Vol. 149. P. 93-159. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2018.01.001

- Vogel H.-J., Hoffmann H., Roth K. Studies of crack dynamics in clay soil: Studies of crack dynamics in clay soil // Geoderma. 2005. Vol. 125, No. 3-4. P. 203-211. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.07.009

- Montigny A., Walwer D., Michaut C. The origin of hierarchical cracks in floor-fractured craters on Mars and the Moon // Earth Planet. Sci. Lett. 2022. Vol. 600. 117887. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117887

- El-Maarry M.R., Kodikara J., Wijessoriya S., Markiewicz W.J., Thomas N. Desiccation mechanism for formation of giant polygons on Earth and intermediate-sized polygons on Mars: Results from a pre-fracture model // Earth Planet. Sci. Lett. 2012. Vol. 323-324. P. 19-26. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.01.016

- El-Maarry M.R., Watters W., McKeown N.K., Carter J., Noe Dobrea E., Bishop J.L., Pommerol A., Thomas N. Potential desiccation cracks on Mars: A synthesis from modeling, analogue-field studies, and global observations // Icarus. 2014. Vol. 241. P. 248-268. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2014.06.033

- Kadono T., Arakawa M. Crack propagation in thin glass plates caused by high velocity impact // Phys. Rev. E. 2002. Vol. 65, No. 3. 035107. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.035107

- Davydova M., Uvarov S. Fractal statistics of brittle fragmentation // Frat. ed Integrità Strutt. 2013. Vol. 7, No. 24. P. 60-68. https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.24.05

- Bohn S., Pauchard L., Couder Y. Hierarchical crack pattern as formed by successive domain divisions // Phys. Rev. E. 2005. Vol. 71, No. 4. 046214. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.046214

- Korneta W., Mendiratta S.K., Menteiro J. Topological and geometrical properties of crack patterns produced by the thermal shock in ceramics // Phys. Rev. E. 1998. Vol. 57, No. 3. P. 3142-3152. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.57.3142

- Leblouba M., Tarabin M., Zahri M. Probabilistic analysis and simulation of crack propagation in concrete pavements and surfaces // Sci. Rep. 2022. Vol. 12, No. 1. 14157. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18060-8

- Le Roux S., Medjedoub F., Dour G., Rézaï-Aria F. Image analysis of microscopic crack patterns applied to thermal fatigue heat-checking of high temperature tool steels // Micron. 2013. Vol. 44. P. 347-358. https://doi.org/10.1016/j.micron.2012.08.007

- Giorgiutti-Dauphiné F., Pauchard L. Painting cracks: A way to investigate the pictorial matter // J. Appl. Phys. 2016. Vol. 120, No. 6. 065107. https://doi.org/10.1063/1.4960438

- Léang M., Giorgiutti-Dauphiné F., Lee L.-T., Pauchard L. Crack opening: from colloidal systems to paintings // Soft Matter. 2017. Vol. 13, No. 34. P. 5802-5808. https://doi.org/10.1039/C7SM00985B

- Bosco E., Suiker A.S.J., Fleck N.A. Crack channelling mechanisms in brittle coating systems under moisture or temperature gradients // Int. J. Fract. 2020. Vol. 225, No. 1. P. 1-30. https://doi.org/10.1007/s10704-020-00461-3

- Murphy C.P., Bullock P.Y., Turner R.H. The measurement and characterisation of voids in soil thin sections by image analysis. Part I. Principles and techniques // Eur. J. Soil Sci. 1977. Vol. 28. P. 498-508. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1977.tb02258.x

- Moreau É., Sardini P., Touchard G., Velde B. 2D and 3D morphological and topological analysis of a clay soil // Microsc. Microanal. Microstruct. 1996. Vol. 7, No. 5-6. P. 499-504. https://doi.org/10.1051/mmm:1996151

- Yang B., Yuan J. Application of fractal theory to characterize desiccation cracks in contaminated clayey soils // Arab. J. Geosci. 2019. Vol. 12, No. 3. 85. https://doi.org/10.1007/s12517-019-4274-7

- https://www.europlanet-society.org/patterns-in-mars-crater-floors-give-picture-of-drying-lakes-epsc0905/ (Дата обращения 23.05.2023)

- Ren J., Li X., Zhao K., Fu B., Jiang T. Study of an on-line measurement method for the salt parameters of soda-saline soils based on the texture features of cracks // Geoderma. 2016. Vol. 263. P. 60-69. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.08.039

- Shorlin K.A., de Bruyn J.R., Graham M., Morris S.W. Development and geometry of isotropic and directional shrinkage-crack patterns // Phys. Rev. E. 2000. Vol. 61, No. 6. P. 6950-6957. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.6950

- Кондратьев В.А. Краевые задачи для эллиптических уравнений в областях с коническими или угловыми точками // Тр. Моск. матем. об-ва. 1967. Т. 16. С. 209-292.

- Sinclair G.B. Stress singularities in classical elasticity – I: Removal, interpretation, and analysis // Appl. Mech. Rev. 2004. Vol. 57, No. 4. P. 251-298. https://doi.org/10.1115/1.1762503

- Sinclair G.B. Stress singularities in classical elasticity – II: Asymptotic identification // Appl. Mech. Rev. 2004. Vol. 57, No. 5. P. 385-439. https://doi.org/10.1115/1.1767846

- Mittelstedt C., Becker W. Free-edge effects in composite laminates // Appl. Mech. Rev. 2007. Vol. 60, No. 5. P. 217-245. https://doi.org/10.1115/1.2777169

- Paggi M., Carpinteri A. On the stress singularities at multimaterial interfaces and related analogies with fluid dynamics and diffusion // Appl. Mech. Rev. 2008. Vol. 61, No. 2. 020801. https://doi.org/10.1115/1.2885134

- Erdogan F., Ozturk M. On the singularities in fracture and contact mechanics // J. Appl. Mech. 2008. Vol. 75, No. 5. 051111. https://doi.org/10.1115/1.2936241

- Carpinteri A., Paggi M. Asymptotic analysis in linear elasticity: from the pioneering studies by Wieghardt and Irwin until today // Eng. Fract. Mech. 2009. Vol. 76, No. 12. P. 1771-1784. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2009.03.012

- Pook L.P. A 50-year retrospective review of three-dimensional effects at cracks and sharp notches // Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 2013. Vol. 36, No. 8. P. 699-723. https://doi.org/10.1111/ffe.12074

- Raju I., Crews J.H. Interlaminar stress singularities at a straight free edge in composite laminates // Comput. Struct. 1981. Vol. 14, No. 1-2. P. 21-28. https://doi.org/10.1016/0045-7949(81)90079-1

- Williams M.L. Stress singularities resulting from various boundary conditions in angular corners of plates in extension // J. Appl. Mech. 1952. Vol. 19, No. 4. P. 526-528. https://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20140730-111744170

- Корепанов В.В., Матвеенко В.П., Федоров А.Ю., Шардаков И.Н. Численный анализ сингулярных решений двумерных задач несимметричной теории упругости // Изв. РАН. МТТ. 2013. № 4. С. 50-58. (English version https://doi.org/10.3103/S0025654413040067)

- Pageau S.S., Biggers S.В.Jr. Finite element evaluation of free-edge singular stress fields in anisotropic materials // Int. J. Numer. Meth. Eng. 1995. Vol. 38, No. 13. P. 2225-2239. https://doi.org/10.1002/nme.1620381306