Сравнение оценок урожайности сортообразцов подсолнечника, различающихся по длительности вегетации

Автор: Бойко Ю.Г.

Статья в выпуске: 1 (138), 2008 года.

Бесплатный доступ

Наше исследование показало, что вариативность генотипа оценок урожая подсолнечника существенно зависит от различий наследования в течение вегетационного периода. Это снижает надежность в выборе ценных генотипов, которые сочетают сокращенный вегетационный период и относительно высокую урожайность. Регрессионный анализ предлагается использовать для деления оценок доходности на исходные данные, обусловленных продолжительностью и интенсивностью производственных процессов

Короткий адрес: https://sciup.org/142171271

IDR: 142171271 | УДК: 633.854.78:631.52

Текст обзорной статьи Сравнение оценок урожайности сортообразцов подсолнечника, различающихся по длительности вегетации

Потенциалы продуктивности генотипов подсолнечника и других культур в значительной степени зависят от продолжительности их вегетационных периодов. Однако возможности селекции за счет увеличения длительности продукционных процессов ограничиваются вследствие того, что производству не нужны сорта и гибриды, урожайность которых повышена за счет позднеспелости. Поэтому при оценках селекционного материала важно учитывать зависимость урожайности генотипов от характерной для них длительности вегетационного периода. Если на основе таких зависимостей не вносятся соответствующие поправки для коррекции оценок урожайности, то могут не обоснованно выбраковываться генотипы, сочетающие сокращенный вегетационный период с повышенной урожайностью, а выделяются при отборах позднеспелые формы (Gorsline, 1960). При оценках селекционного материала подсолнечника такая коррекция особенно важна, так как для него характерна высокая наследуемость различий по длительности вегетации (Shabana, 1974; Baez et al., 1988) и тесная генотипическая корреляция урожайности с числом дней до цветения (Piquemal, 1968; Kovacik, Skaloud, 1972). В то же время при селекции подсолнечника повышение продуктивности должно происходить без удлинения вегетационного периода даже на юге России, чтобы его посевы своевременно освобождали поля для сева озимых культур и обеспечивалась низкая влажность убираемого урожая (Пустовойт, 1967). Еще более важно сочетать скороспелость генотипов подсолнечника с повышенной урожайностью для их возделывания у северных границ ареала (Рогожева, 1981). Обусловлено это тем, что возделывание его в северных регионах ограничивается даже не суммой положительных температур, а способностью созревать до наступления дождливой погодой осенью (Давид, 1929). Тем более что по мере продвижения посевов к северу на каждый градус широты период всходы-цветение увеличивается примерно на 2 дня (Robinson, 1971).

Поскольку урожайность скороспелых генотипов должна повышаться за счет интенсификации процессов формирования урожая, Н. А. Успенский (1947) предложил оценивать это свойство величи- ной «коэффициента интенсивности», равной отклонению фактической величины признака i-го генотипа от линии регрессии значений этого признака на величину длительности его формирования. Чтобы устранить влияние различий по длительности продукционного процесса на оценки урожайности межлинейных гибридов G. W. Gorsline (1960) предложил вести отборы по величинам отклонений точек гибридов от линейной регрессии урожаев на показатель скороспелости. При этом достоинство каждого гибрида оценивается длиной перпендикуляра, опущенного из точки координат этого гибрида на линию регрессии.

А. И. Гундаев (1971) подчеркивает важность при селекции подсолнечника максимально точной оценки не только урожайности, но и длины вегетационного периода, так как ошибка в определении его продолжительности всего на 1 день соответствует искажению истинной характеристики генотипа по сбору масла в 0,3 ц/га. Т. D. Potter и P. I. McLoud (1985) также пришли к выводу о прямолинейности регрессии продуктивности генотипов подсолнечника на число дней до цветения. По их данным, с каждым увеличением этого периода на 1 день оценка урожайности семянок возрастает на 56,6 кг/га, а их масличности на 0,4 %. При 50 % масличности семянок это приблизительно соответствует найденному А. И. Гундаевым (1971) коэффициенту регрессии 0,3 ц/га на 1 день удлинения периода всходы–цветение.

Многолетними опытами А. Б. Дьякова (1987) было установлено, что регрессия урожаев семянок сортов и гибридов подсолнечника на число дней до их цветения может быть прямолинейной, но в зависимости от погодных условий различен коэффициент регрессии от 1,0 до 0,4 ц/га на 1 день и до несущественности такой зависимости. Более того, в отдельные годы проявляются различия в реакции разных по времени созревания генотипов на метеорологические условия, что приводит к нелинейности регрессии оценок урожайности на длительность вегетации (Дьяков, 1982, 1987).

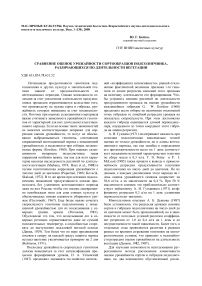

Для изучения возможности использования регрессионного метода расчленения изменчивости оценок урожайности сортов и гибридов подсолнечника на два компонента: обусловленный разли- чиями генотипов по длительности вегетации и независимый от этих различий (остаточный), мы использовали данные проведенного нами сортоиспытания 1990 года. Выбор этого опыта объясняется тем, что он был заложен в 6-кратной повторности на делянках с защитными рядами и учетной площадью 25,5 м2. При этом минимальный уровень погрешностей усредненных оценок урожайности позволяет считать, что остаточный компонент таких оценок в основном отражает селекционнозначимые различия генотипов, обусловленные неодинаковой интенсивностью продукционных процессов. Различия же включенных в опыт сортов по числу дней до цветения от 48 до 59 позволили выявить значительное влияние длительности вегетации на оценки урожайности (таблица). Регрессионным анализом установлено, что на фоне метеорологических условий 1990 г. эта зависимость оказалась криволинейной, описывается она уравнением:

туациях для объективной характеристики генотипов особенно важно установить, в какой мере причиной разной урожайности являются неодинаковая длительность процессов формирования урожая, а в какой – различия по интенсивности этих процессов. Поскольку в разные годы зависимость оценок урожайности генотипов подсолнечника от числа дней до цветения оказывается различной не только количественно, но и качественно (Дьяков, 1982, 1987), обычный способ внесения поправок в оценки урожайности по коэффициенту прямолинейной регрессии в этом случае неприемлем. Необходим иной способ количественной характеристики различий по длительности и интенсивности продукционных процессов, позволяющий повышать точность выявления генотипов с увеличенной урожайностью для своего уровня продолжительности вегетационного периода. С этой целью предлагается по данным каждого испытателя определять уравнение регрессии урожаев на число дней до у=5,55х – 0,0467х2 – 132,6

где у – урожай абсолютно сухих семянок, ц/га; х – число дней от всходов до цветения.

Таблица – Характеристика генотипов подсолнечника по зависимости оценок их урожайности от длительности и интенсивности продукционных процессов

|

Сорт, гибрид |

Дней от всходов до цветения |

Урожай абс. сухих семянок, ц/га |

Урожай семян, ц/га |

Маслич-ность семян, % |

Сбор масла, ц/га |

||

|

найдено |

вы-числено * |

разность |

|||||

|

Кавказец |

48 |

25,7 |

26,2 |

-0,5 |

21,0 |

66,9 |

14,1 |

|

Родник |

48 |

26,3 |

26,2 |

+0,1 |

21,3 |

66,5 |

14,2 |

|

Полевик |

51 |

30,1 |

29,0 |

+1,1 |

23,4 |

67,8 |

15,9 |

|

Салют |

52 |

28,6 |

29,7 |

-1,1 |

23,4 |

68,3 |

16,0 |

|

ВНИИМК 8883 |

52 |

30,0 |

29,7 |

+0,3 |

24,5 |

68,0 |

16,7 |

|

Кондитерский |

53 |

30,3 |

30,4 |

-0,1 |

23,8 |

65,9 |

15,7 |

|

Передовик |

56 |

31,6 |

31,7 |

-0,1 |

25,4 |

68,1 |

17,3 |

|

Круглик А-41 |

57 |

31,7 |

32,0 |

-0,3 |

19,8 |

61,0 |

12,1 |

|

Лидер |

59 |

32,7 |

32,3 |

+0,4 |

26,1 |

67,6 |

17,6 |

|

Березанский |

59 |

32,2 |

32,3 |

-0,1 |

25,9 |

67,3 |

17,4 |

|

НСР 05 |

1,4 |

||||||

Примечание: *) Вычислено по формуле у=5,55х - 0,0467х2 - 132,6, где х - число дней от всходов до цветения.

цветения и по этому уравнению вычислять такие оценки урожайности каждого генотипа, которые соответствуют усредненному влиянию на них длительности продукционных процессов. Затем по знаку и величинам разностей между фактическими урожаями и их оценками, вычисленными по формуле регрес-сии, характеризовать генотипиче ские различия по интенсивности продукционных процессов, как это показано в таблице. Вычисленными по формуле величинами оцениваются такие уровни урожайности, какие могли бы быть достигнуты в условиях данного сортоиспытания, если бы отсутствовали генотипические различия по интенсивности продукционных процессов.

Характеризующие такие различия по их интенсивности

Проведенный с использованием полученного уравнения статистический анализ представленных в таблице данных показал, что общая изменчивость урожайности оценивается для этого сортоиспытания величиной среднего квадрата mS=34,02, а остаточная изменчивость, оцененная средним квадратом отклонений от линии регрессии, составила mSd = 0,34 или на 2 порядка меньше. Следовательно, основная доля вариации урожайности в этом сортоиспытании оказалась обусловленной различиями генотипов по продолжительности вегетации, особенно если учесть, что эффекты погрешностей опыта при таком анализе включаются в основном в остаточную изменчивость. В таких си- величины отклонений фактических урожаев от вычисленных значений оказались во всех случаях меньше наименьшей существенной разности оценок урожаев в этом опыте, показанной на 5%-ном уровне. Однако при сравнении пар генотипов обнаруживаются и значимые различия. Например, различия по этому показателю между сортами Салют и ВНИИМК 8883 достигли 1,4 ц/га, так как величины фактических урожаев оказались в одном случае на 1,1 ц/га ниже, а в другом на 0,3 ц/га выше линии регрессии. По показателям интенсивности формирования урожая существенно различаются также сорт Кавказец и гибрид Полевик (0,5+1,1=1,6 ц/га суммарного отклонения от регрессии).

Предложенный способ характеристики генотипов позволяет также вычислять, какими были бы оценки урожайности в данном сортоиспытании, если бы у всех сортов и гибридов была бы одинаковой длительность периода всходы-цветение. Например, при его продолжительности 52 дня оценки урожайности составили бы у Кавказца 29,7-0,5=29,2 ц/га, у Полевика 29,7-1,1=30,8 ц/га, у ВНИИМК 8883 29,7+0,3=30,0 ц/га, у Березанского 29,7-0,1=29,6 ц/га.

Целью этих вычислений является не коррекция оценок урожайности, а обеспечение возможности исключения влияния неодинаковой длительности вегетации на величины селекционно-значимых различий генотипов по уровням урожайности. Достигается это путем расчленения оценок урожайности на вклады длительности и интенсивности продукционных процессов.