Сравнение отклика F2-области ионосферы на геомагнитные бури на средних и низких широтах

Автор: Романова Е.Б., Жеребцов Г.А., Ратовский К.Г., Полех Н.М., Ши Д., Ванг С., Ванг Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 22, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследуется отклик ионосферы на две сильные бури 17-19 августа 2003 г. и 22-23 января 2004 г. Использованы данные ионосферных станций Иркутск (52.5° N, 104° E) и Хайнань (19.5° N, 109° E). Анализ вариаций относительных отклонений критической частоты A/ 0F2 показал, что на средних широтах (Иркутск) в летней ионосфере наблюдаются отрицательные возмущения, в зимней ионосфере - положительные на главной фазе бури и отрицательные на фазе восстановления, тогда как на низких широтах (Хайнань) отмечаются положительные возмущения для всех рассмотренных случаев. Для анализа механизмов формирования возмущений использованы эмпирические модели нейтральной атмосферы NRLMSISE-00 и термосферного ветра HWM07. Показано, что на средних широтах основными факторами, определяющими вариации A/ 0F2 во время бурь, могут быть следующие: возмущенный термосферный ветер, направленный к экватору и переносящий возмущенный состав атмосферы; возрастание концентрации атомарного кислорода; прохождение внутренних гравитационных волн. На низких широтах эффекты, связанные с вариациями нейтрального состава, малы по сравнению с эффектами, вызываемыми электрическими полями и термосферным ветром.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103499

IDR: 142103499 | УДК: 550.388

Текст научной статьи Сравнение отклика F2-области ионосферы на геомагнитные бури на средних и низких широтах

Возмущения F2-области, возникающие как отклик ионосферы на геомагнитную бурю, – явления планетарного масштаба, длительность которых может варьировать от нескольких часов до нескольких дней. Подобные возмущения, затрагивающие как ионизованные, так и нейтральные компоненты верхней атмосферы Земли, – важное звено в сложной цепи солнечно-земных связей. Глобальные эффекты возмущений F2-области очень важны с практической точки зрения, поскольку прямо влияют на орбитальные характеристики спутников, приводят к ошибкам в работе системы глобального позиционирования и навигационных систем, к нарушениям КВ-радиосвязи. Исследование ионосферных бурь проводится в течение многих лет, и в настоящее время уже имеется огромное число публикаций, посвященных морфологии, физике, моделированию и прогнозированию этих явлений [Danilov, Belik, 1991; Buonsanto, 1999; Prolss, Ocko, 2000; Romanova et al., 2006]. Несмотря на это, многие стороны явления до сих пор остаются непонятными, так как отклик F2-области ионосферы на геомагнитную бурю является результатом многих связанных между собой процессов, протекающих в магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере Земли. Изменение характеристик F2-области во время бури происходит в широком интервале высот (200–1000 км) и зависит от сезона, интенсивности возмущения, широты и долготы точки наблюдения, местного (LT) и мирового (UT) времени начала возмущения. Так как отклик ионосферы на конкретную бурю в значительной степени зависит от последовательности и интенсивности воздействия различных факторов в ходе развития данного геомагнитного возмущения, то интерпретация результатов наблюдения, проводимых в периоды ионосферных бурь, является сложной задачей и не теряет своей актуальности.

Целью данной работы является сравнение отклика ионосферы средних и низких широт ВосточноАзиатского региона на геомагнитные бури, наблюдавшиеся в разные сезоны.

Анализ данных

В работе использованы вручную обработанные данные двух ионосферных станций, оснащенных дигизондами DPS-4: ст. Иркутск (52.5° N, 104° E), Россия, Институт солнечно-земной физики СО РАН, и ст. Хайнань (19.5° N, 109° E), Китай, Центр космических и прикладных исследований КАН. Для исследования выбраны бури 17–19 августа 2003 г. и 22–23 января 2004 г., для которых минимальное значение Dst-индекса наблюдалось примерно в одно время. Обычно возмущения ионосферы рассматривают в терминах «отрицательное» и «положительное», под которыми понимается уменьшение или увеличение критической частоты F2-области (f0F2) по отношению к медианному значению. Для анализа вариаций f0F2 во время бурь были рассчитаны отклонения высоты максимума слоя (∆hmF2) и относительные отклонения критической частоты (∆f0F2) от медианы. Отклонения критической частоты рассчитывались по формуле

∆f0F2=(f0F2–f0F2med)/f0F2med⋅100 %, где f0F2 – текущее значение критической частоты области F2, f0F2med – медиана. Значения ∆hmF2 рассчитывались как

∆ h m F2= h m F2– h m F2 med

Буря 17–19 августа 2003 г .

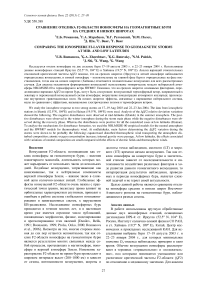

На рис. 1, а показаны вариации индексов геомагнитной активности с 16 по 19 августа 2003 г. Сильная буря класса G3 наблюдалась 17–18 августа. Внезапное начало бури (SSC) произошло в 14:00 UT 17 августа 2003 г. В ходе бури D st -индекс имел два минимума. Первый наблюдался в 23:00 UT 17 августа: D st =–63 нТл, а значение K р -индекса достигало 5.3, после чего произошло увеличение D st до –27 нТл в 01:00 UT 18 августа. Второй минимум наблюдался в 15:00 UT 18 августа, когда величина D st -индекса понижалась до –148 нТл, а значение K р -индекса достигало 7.3. Эта буря имеет продолжительную главную фазу (ГФ) (~15 ч) и длительную фазу восстановления (ФВ).

На рис. 1, б , в показаны вариации ∆ f 0 F2 и ∆ h m F2 на ст. Иркутск с 16 по 19 августа 2003 г. Во время начальной фазы бури наблюдались слабые положительные возмущения до 25 %, на ГФ бури с 00:00 до 15:00 UT (07:00–22:00 LT) также отмечались небольшие отрицательные возмущения до –20 %, при этом F2-слой поднимался на 30–40 км. Начало ФВ характеризовалось отрицательными возмущениями до –60 % и кратковременным подъемом F2-слоя на 100 км . Начало ФВ наблюдалось после подъема 15:00 UT (22:00 LT), т. е . в ночное время. На ст. Хайнань (рис. 1, г , д ) преобладают положительные возмущения как на ГФ, так и на ФВ с максимальной величиной ∆ f 0 F2=65 %. Минимальное значение ∆ f 0 F2 на ст. Иркутск и максимальное на ст. Хайнань совпадают по времени с минимумом D st-индекса в 15:00 UT 18 августа.

Буря 22–23 января 2004 г .

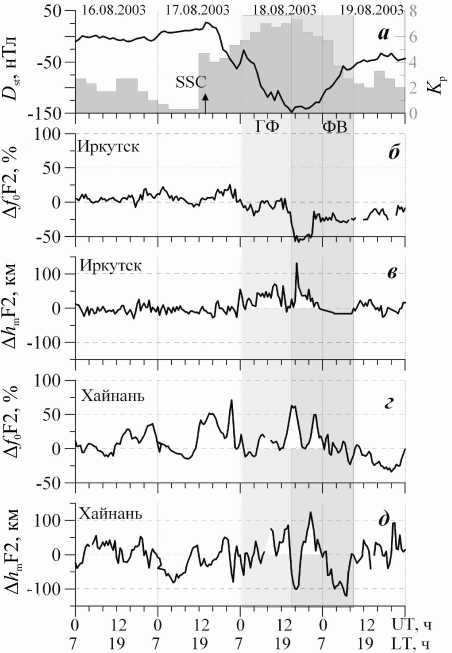

На рис. 2, а показаны вариации индексов геомагнитной активности с 21 по 23 января 2004 г. Сильная буря класса G3 наблюдалась 22 января. Внезапное начало бури произошло в 00:50 UT 22 января 2004 г. В ходе бури значение K р -индекса достигало 7, а величина D st -индекса понижалась до –150 нТл в 13:00 UT 22 января.

На рис. 2, б , в показаны вариации ∆ f 0 F2 и ∆ h m F2 на ст. Иркутск с 21 по 23 января 2004 г. На ГФ наблюдались два положительных возмущения: первое – до 50 % около 10:00 UT с повышением F2-слоя на 30 км, второе – до 90 % в 13:00 UT, которому предшествовал кратковременный подъем F2-слоя на 130 км в 12:00 UT. На ФВ наблюдались отрицательные возмущения до –45 %, при этом F2-слой находился выше на 50–60 км средней высоты максимума F2-слоя. Так как 21 января вновь наблюдалась умеренная буря с D st ~ –70 нТл, восстановления ионосферы до спокойного уровня не произошло,

Рис . 1 . Вариации параметров ионосферы во время бури 16–19 августа 2003 г.: вариации D st- и K p-индексов ( а ); относительные отклонения критической частоты ∆ f 0F2 ( б , г ); отклонения высоты максимума F2-слоя ∆ h mF2 на ст. Иркутск и Хайнань ( в , д ).

а вновь наблюдались положительная и отрицательная фазы ионосферной бури. На ст. Хайнань (рис. 2, г , д ) преобладали положительные возмущения: умеренные на ГФ (до 30 %) и сильные на ФВ (до 130 %).

Обсуждение результатов

Общепризнанно, что наиболее важными факторами, определяющими вариации параметров ионосферы во время геомагнитной бури, являются изменения нейтрального состава термосферы и системы циркуляции нейтральных ветров [Danilov, Belik, 1991; Buonsanto, 1999; Prolss, Ocko, 2000]. Но существуют некоторые особенности механизмов формирования возмущений в ночные и дневные часы LT. Обе рассматриваемые бури характеризуются тем, что ГФ бури наблюдалась в послеполуденные и вечерние часы LT, а ФВ – ночью.

Средние широты

Существуют два типа положительных возмущений: 1) умеренные по амплитуде, но продолжительные и 2) обычно сильные, но кратковременные возмущения, за которыми следует отрицательная фаза ионосферного возмущения [Prolss, Ocko, 2000]. Положительное возмущение первого типа может быть объяснено усилением направленного к экватору (ослаблением направленного к полюсу) термосферного ветра и возрастанием концентрации атомарного кислорода [O] [Danilov, Belik, 1991; Prolss, Ocko, 2000]. Такое возмущение наблюдалось на ст. Иркутск 22 января с 06:00 до 12:00 UT (с 13:00 до 19:00 LT).

Рис . 2 . То же, что на рис. 1, во время бури 21–23 января 2004 г.

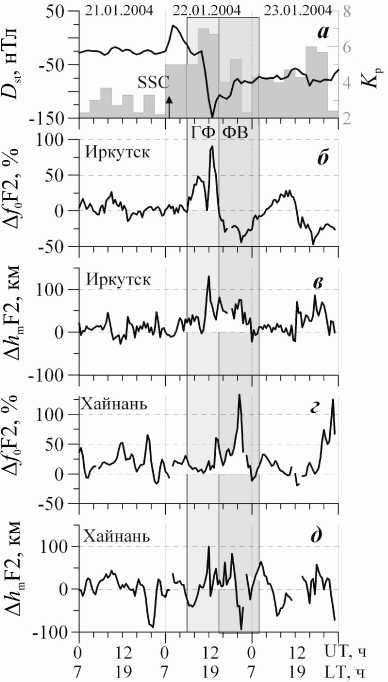

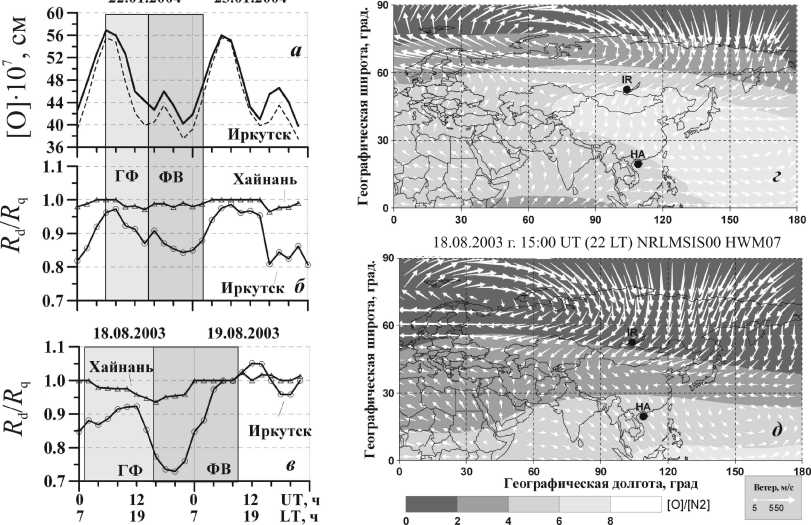

На рис. 3 приведены характеристики термосферы, рассчитанные по эмпирической модели нейтральной атмосферы NRLMSISE-00 [Picone et al., 2002] и по модели горизонтального термосферного ветра HWM07 [Drob et al., 2008; Emmert et al., 2008] на высоте 300 км: концентрация [O] (рис. 3, а), широтно-долготное распределение скорости термосферного ветра и ([O]/[N2])BO3M (рис. 3, г, д), а также отношение ([O]/[N2])возм./([O]/[N2])спок.=Rd/Rq (рис. 3, б, в). Как видно на рисунке, отношение Rd/Rq (рис. 3, б) уменьшилось до 0.88 на главной фазе, но концентрация [O] была выше почти на 10 % относительно спокойного дня (рис. 3, а) и ветер был направлен к экватору (рис. 3, г), что соответствует представлениям о формировании положительного возмущения такого типа. Положительное возмущение второго типа наблюдалось на ст. Иркутск 22 января с 12:00 до 15:00 UT (с 18:00 до 22:00 LT). Кратковременный подъем F2-слоя более чем на 100 км, который наблюдался в 12:00 UT, обычно связывают с усилением направленного вверх дрейфа, вызванного прохождением внутренних гравитационных волн от аврорального источника нагрева [Afraimovich et al., 2002]. Такая волна представляет собой импульс направленного к экватору ветра, скорость которого зависит от высоты. На высоте 300 км скорость меридионального ветера может достигать 200–250 м/с. За такой волной идет возмущенная термосферная циркуляция, переносящая нейтральный состав с низким отношением [O]/[N2] на средние широты. По оценкам, полученным по модели NRLMSISE-00, отношение Rd/Rq имеет низкие значения, совпадающие по времени с отрицательным возмущением на ст. Иркутск (с 15:00 UT 22 января до 02:00 UT 23 января). Хотя возмущенная термосферная циркуляция, направленная к экватору, способствует проникновению возмущенного нейтрального состава на средние широты ночью, однако эффект возмущения состава не столь очевиден, как днем. Известно, что уровень ионизации вблизи максимума F2-слоя после захода Солнца контролируется, во-первых, притоком плазмы из плазмосферы и, во-вторых, изменением высоты F2-слоя под действием термосферного ветра. Модельное исследование, выполненное в работе [Romanova et al., 2006], показало, что во время бури в ночные часы поток ионов из плазмосферы в ионосферу значительно ослабевает, что может существенно уменьшить электронную концентрацию на высоте максимума F2-слоя.

В летней ионосфере средних широт (буря 17–19 августа) наблюдались преимущественно отрицательные возмущения. Полагают, что летом изменения [O]/[N2], связанные с увеличением температуры атмосферы, должны быть больше, чем зимой, так как температура атмосферы максимальна летом [FullerRower et al., 1996]. Из сопоставления рис. 3, б и в видно, что изменения [O]/[N 2 ] также больше летом, чем зимой . Кроме того, особенностью данной бури является очень продолжительная ГФ и длительная ФВ , причем в течение пяти часов наблюдался D st ~–150 нТл (рис . 1, а ). Такое длительное сильное воздействие на атмосферу могло вызвать более сильный ее разогрев и, как следствие, более сильные изменения [O]/[N 2 ], которые переносятся на средние широты усиленным и направленным к экватору ветром (рис. 3, д ).

Низкие широты

Как показывают наблюдения, в низкоширотной ионосфере преобладают положительные возмущения ∆ f 0 F2 на ГФ и на ФВ [Romanova et al., 2006]. Известно также, что большинство наблюдаемых особенностей экваториальной ионосферы связано с геометрией геомагнитного поля в низких широтах, где магнитное поле почти параллельно земной поверхности. В работе [Романова, Тащилин, 2011] было показано, что во время бури электромагнитный дрейф и термосферный ветер являются важными управляющими процессами в формировании низкоширотной ионосферы. Вариации зональной компоненты электрического поля E y , которая вызывает вертикальный E × B дрейф плазмы, приводят как к увеличению, так и уменьшению f 0 F2. Согласно наблюдениям электрических полей, E y восточного направления уменьшается в дневное время суток во время бурь, что влечет за собой увеличение f 0 F2 [Fe-jer, 2011]. Скорость термосферного ветера на низких широтах значительно меньше, чем на средних, но из-за большого наклона силовых линий магнитного поля продольная составляющая термосферного ветра может быть больше, чем на средних широтах. Поэтому термосферный ветер может ослаблять или усиливать воздействие E × B дрейфа во время возмущений [Lin et al., 2005]. Эффекты, связанные с вариациями нейтрального состава, малы по сравнению с эффектами, вызываемыми электрическими полями и ветром. Отношения R d / R q , рассчитанные для

22.01.2004 г. 13:00 UT (20 LT) NRLMSIS00 HWM07

Рис . 3 . Вариации параметров атмосферы во время бури 22–23 января 2004 г. и 18–19 августа 2003 г. на высоте 300 км: концентрация атомарного кислорода [O] (толстая линия – во время бури; штриховая линия – в спокойный день) ( а ); отношение R d/ R q, рассчитанное по модели NRLMSISE-00 ( б , в ); скорость и направление термосферного ветра, рассчитанные по модели HWM07 (стрелки), и отношение [O]/[N2], рассчитанное по модели NRLMSISE-00 (серая шкала) ( г , д ).

ст. Хайнань, приведены на рис. 3, б , в , и видно, что они меняются во время бурь незначительно.

Заключение

Таким образом, сравнение вариаций ∆ f 0 F2 показало, что на средних широтах (Иркутск) в летней ионосфере наблюдаются отрицательные возмущения, в зимней ионосфере – положительные на главной фазе бури и отрицательные на фазе восстановления, а на низких широтах (Хайнань) преобладают положительные возмущения. Показано, что на средних широтах основными факторами, определяющими вариации ∆ f 0F2 во время бурь, могут быть: возмущенный термосферный ветер, направленный к экватору и переносящий возмущенный состав атмосферы; возрастание концентрации атомарного кислорода; прохождение внутренних гравитационных волн. На низких широтах основными факторами являются электрические поля и термосферный ветер.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ № 11-0591153) и Программой № 8 ОНЗ РАН.