Сравнительная анатомическая характеристика некоторых видов лука Забайкалья

Автор: Анцупова Татьяна Петровна, Жапова Оксана Ивановна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В Забайкалье (западном и восточном) встречается 35 видов лука - Allium, сем. Al-liaceae. В качестве раннего витаминного овоща местным населением используются три близкородственных вида лука, относящиеся к подроду Rhizirideum, секция Schoe-noprasum: A. maximowiczii - лук Mаксимовича, A. schoenoprasum - лук скорода, A. udinicum - лук удинский. Эти виды близки по морфологическим признакам, однако их анатомическое строение остается практически неизученным, поэтому целью данной работы явилось сравнительное изучение анатомических признаков стебля и листа 3 указанных видов, собранных в Забайкалье. В результате установлено, что все три вида являются гидрофитами и гелиофитами. Сравнительно-анатомический анализ трех исследованных видов позволил выявить основные различия в строении стебля и листа каждого вида. Основным видовым признаком может служить количество крупных проводящих пучков в центральном цилиндре стеблей: 7 у A. maximowiczii, 9 - у A. schoenoprasum, 6 - у A. udinicum, что заметно на их поперечных срезах. В строении листа первых двух видов заметных различий не установлено. Эндемичный вид A. udinicum отличается от двух других видов трехгранными (реже четырехгранными) листьями с полостью внутри.

Анатомические признаки, забайкалье, лист, лук, поперечные срезы, проводящие пучки, стебель

Короткий адрес: https://sciup.org/148317869

IDR: 148317869 | УДК: 581.8(571.54/55) | DOI: 10.18101/2587-7143-2018-3-10-15

Текст научной статьи Сравнительная анатомическая характеристика некоторых видов лука Забайкалья

Род Allium — лук (сем. Alliaceae — луковые) относится к крупнейшим родам и насчитывает более 800 видов (Friesen et al., 2006; Mashaehki et al., 2014). В Забайкалье встречается 35 видов лука; при этом на территории Западного Забайкалья произрастает 23 вида (Определитель …, 2001), на территории Восточного Забайкалья — 29 видов (Галанин и др., 2011). Из общего числа видов 17 встречаются как в Западном, так и в Восточном Забайкалье. Несмотря на многочисленность публикаций по различным аспектам отдельных видов, род Allium во флоре указанного региона изучен недостаточно в отношении морфологоанатомических особенностей.

К подроду Rhizirideum — корневищные луки, секция Schoenoprasum , род Allium — относятся три произрастающих в Бурятии вида, близких по морфологическим признакам: A. maximowiczii — лук Максимовича, A. schoenoprasum — лук скорода, A. udinicum — лук удинский, которые используются местным населением в качестве раннего витаминного овоща. Два первых вида встречаются также в Забайкальском крае (Галанин и др., 2011). Наиболее широкий ареал в России имеет A. schoenoprasum , который встречается в Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. A. maximowiczii распространен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Флора …, 1987). A. udinicum является эндемичным видом; произрастает он только в низовьях р. Уды на территории Заиграевского административного района Республики Бурятия. Описан Т. П. Анцуповой (Анцупова, 1989), включен в дополнение к Флоре Сибири (Флора …, 2003). Анатомическое строение данных видов ранее не исследовано. В литературе приводятся данные об анатомическом строении эндемичных видов Allium из Восточной Анатолии (Турция) (Canan et al., 2008; Canan et al., 2011), а также данные о строении эпидермиса листа 18 видов лука из Пакистана (Zubaida et al., 2008). В то же время М. Г. Буинова с соавторами (2002) указывают, что анатомическое строение листа растений Забайкалья имеет свои особенности по сравнению с таковым растений Европейской части России и Зарубежья. Например, у листьев мезогигрофитов в условиях сильного освещения, присущего Забайкалью, эпидермальные клетки имеют толстую наружную стенку с хорошо развитой кутикулой.

Целью данной работы явилось сравнительное изучение анатомических признаков листа и стебля трех указанных видов лука.

Материалы и методы

Объектами исследования являлись три вида лука: A. maximowiczii , A. schoe-noprasum , A. udinicum.

Образцы для исследования собраны в естественных условиях произрастания на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. Микроскопические признаки надземных органов устанавливали на основании собственных анатомических исследований листа и стебля растений, для чего были приготовлены срезы согласно общепринятым методикам (Пронзина, 1960; Буинова и др., 2002). Для этого использовали микроскоп «Альтами» (Россия) с увеличением 80 и 200 раз при естественном освещении и с использованием электрической лампы.

Результаты

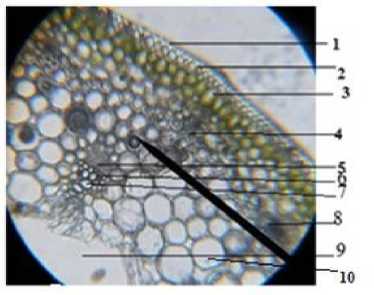

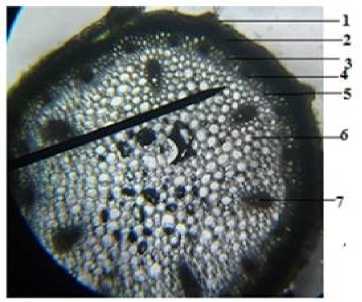

Нами исследовалось анатомическое строение поперечных срезов стебля и листа луков Максимовича, скороды и удинского. Строение стебля исследованных видов представлено на рисунках 1, 2.

Стебель у всех видов в сечении округлый, у A. udinicum с заметной ребристостью. Снаружи стебель покрыт кутикулой и одним слоем клеток эпидермиса у A. maximowiczii и A. schoenoprasum . У A. udinicum кутикула отсутствует. Первичная кора образована двумя — тремя слоями клеток хлоренхимы и клетками склеренхимы, которые образованы одним или двумя слоями (рис. 1, 2).

Первый слой хлоренхимы у A. maximowiczii и A. schoenoprasum представлен слабо вытянутыми, плотно прилегающими, различными по величине клетками, без межклетников (палисадная хлоренхима), у A. udinicum палисадная хлоренхи- ма отсутствует. Второй (и третий) слои образованы округлыми, плотно прилегающими друг к другу клетками (губчатая, или неспециализированная хлоренхима). Опорную функцию выполняет находящийся под хлоренхимой слой клеток склеренхимы, которая формирует осевой цилиндр Он представлен эвстелой, где у A. maximowiczii и A. udinicum непосредственно в склеренхиме формируются мелкие проводящие пучки с утолщенными стенками ксилемы и флоэмы, которые, по-видимому, выполняют опорную функцию. У A. schoenoprasum, в отличие от других видов, по всей окружности стебля мелкие проводящие пучки прилегают с наружной стороны склеренхимы. Кроме того, в отличие от других видов, данные пучки не утратили своей функции, имеют хорошо различимую ксилему и флоэму и окружены клетками-спутницами. Основная паренхима состоит из крупных бесцветных клеток, где с внутренней стороны от склеренхимы располагаются крупные проводящие пучки также закрытого коллатерального типа.

Рис. 1. Поперечный срез стебля A. max-imowiczii (фрагмент). 1 — кутикула, 2 — эпидермис, 3 — хлоренхима, 4 — склеренхима, 5 — флоэма, 6 — склеренхима, 7 — ксилема, 8 — проводящие пучки, 9 — полость, 10 — основная паренхима.

Рис. 2. Поперечный срез стебля A. udinicum . 1 — эпидермис, 2 — полисадная хлоренхима, 3 — губчатая хлоренхима, 4 — наружный проводящий пучок, 5 — склеренхима, 6 — основная паренхима, 7 — внутренний проводящий пучок.

Одной из отличительных черт проводящих пучков является наличие склеренхимы между флоэмной и ксилемной частями, которую мы назвали ксилемной склеренхимой, у A. udinicum отмечено также наличие флоэмной склеренхимы.

Всего по всей окружности стебля равномерно распределено разное количество крупных проводящих пучков: у A. maximowiczii — 7, у A. schoenoprasum — 9, у A. udinicum — 6. Внутренние проводящие пучки у всех трех видов окружены клетками-спутницами и имеют ксилемную склеренхиму. Клетки основной паренхимы занимают всю центральную часть осевого цилиндра, однако по мере роста растения в постгенеративном состоянии внутри стебля образуется полость, что указывает на гидрофильность данных видов.

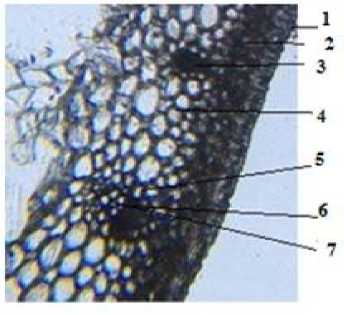

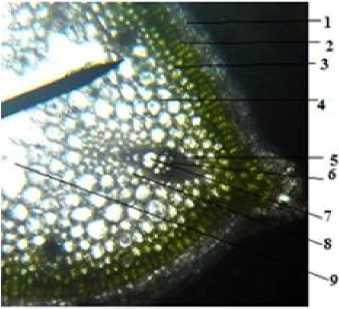

Анатомическое строение листа исследованных видов представлено на рис. 3– 4. Лист A. maximowiczii и A. schoenoprasum (рис. 3) имеет сходное строение. В поперечном строении он округлый, полый, снаружи покрыт кутикулой, под которой находится один слой клеток эпидермиса. Под эпидермисом расположена палисадная хлоренхима, которая образована плотно прилегающими клетками со слабым растяжением в продольном направлении. Далее формируется один, местами 2 слоя губчатой хлоренхимы. Под ней находится неспециализированная паренхима, в которой располагаются проводящие пучки, окруженные клетками-спутницами. Проводящие пучки закрытого коллатерального типа равномерно распределены по всей окружности листа. Пучок имеет типичное строение: ксилема ориентирована к внутренней полости листа, флоэма — к наружной. Проводящие пучки отличаются по размеру. У мелких пучков стенки сосудов утолщенные, по-видимому, они выполняют функцию склеренхимы. В листе A. maximowi-czii у некоторых крупных проводящих пучков наблюдается слабое развитие ксилемы или полное ее отсутствие, что указывает на гидрофильность данного вида. В отличие от него, в листе A. schoenoprasum более крупные проводящие пучки имеют довольно хорошо развитую ксилему. В центральной части мезофилла листа формируется аэренхима.

Рис. 3. Поперечный срез листа A. schoenoprasum (фрагмент). 1 — кутикула и эпидермис, 2 — хлоренхима, 3 — проводящий пучок, 4 — неспециализированная паренхима, 5 — клетки-спутницы, 6 — флоэма, 7 — ксилема.

Рис. 4. Поперечный срез листа A. udinicum (фрагмент). 1 — эпидермис, 2 — палисадная хлоренхима, 3 — губчатая хлоренхима, 4– неспециализированная паренхима, 5 — флоэма, 6 — ксилемная склеренхима, 7 — ксилема, 8 — клетки-спутницы, 9 — аэренхима.

Лист A. udinicum (рис. 4) в поперечном сечении трехгранный (реже четырехгранный), ребристый. Снаружи покрыт одним слоем клеток эпидермиса, имеющего характерное для луковых строение. Под эпидермисом расположена поли-садная хлоренхима, которая состоит из 2, а в углах до 3-4 слоев плотно прилегающих друг к другу вытянутых клеток. Затем идет один слой клеток губчатой хлоренхимы. Под ней находится неспециализированная паренхима, в центральной части листа формируется аэренхима. В процессе вегетации растения аэренхима разрушается, и формируется единая полость. Проводящие пучки закрытого коллатерального типа располагаются в наружном слое неспециализированной паренхимы, прилегая к губчатой хлоренхиме. Пучки, как и у двух других видов, различаются по размеру, при этом более крупные пучки располагаются в углах листа или под ребристой поверхностью граней листа. Пучок имеет типичное строение: флоэма расположена снаружи, флоэма внутри. Между ксилемой и флоэмой находится склеренхима. Как и у других видов, характерной чертой строения проводящих пучков является наличие клеток-спутниц вокруг пучка.

Таким образом, лист A. udinicum отличается от листа A. maximowiczii и A. schoenoprasum формой поперечного сечения, отсутствием кутикулы и наличием в проводящем пучке склеренхимы между флоэмой и ксилемой.

Заключение

Видовым признаком исследованных видов можно считать разное количество крупных проводящих пучков в центральном цилиндре стебля, видное даже на его грубом поперечном срезе. Наибольшие отличия в анатомическом строении стебля и листа среди изученных видов отмечены для A. udinicum . Формирование в стеблях и листьях всех трех видов аэренхимы, наличие полостей, слабое развитие ксилемы в проводящих пучках листьев указывают на гидрофильность данных видов, а слабое растяжение клеток палисадной хлоренхимы в листе и стебле характеризует данные виды как факультативные гелиофиты.

Список литературы Сравнительная анатомическая характеристика некоторых видов лука Забайкалья

- Анцупова Т. П. Новый вид рода Allium L. (Alliaceae) из Бурятии // Новости систематики высших растений. Л., 1989. Т. 26. С. 38-39.

- Буинова М. Г., Бадмаева Н. К., Бардонова Л. К. Анатомия листа растений Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2002. 152 с.

- Галанин А. В., Беликович А. В. Флора Даурии. Т. 3. Осоковые, Лилейные. Владивосток: Мор. гос. ун-т. им. адм. Г. И. Невельского, 2011. 235 с.

- Определитель растений Бурятии / под. ред. О.А. Аненхонова. Улан-Удэ, 2001. 672 с.

- Пронзина М. Н. Ботаническая микротехника. М.: Высшая школа, 1960. 260 с.