Сравнительная динамика инновационной активности макрорегионов России

Автор: Читая Г.О.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 9, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970478

IDR: 14970478

Текст статьи Сравнительная динамика инновационной активности макрорегионов России

Определяющую роль в обеспечении конкурентоспособности российской экономики играет инновационный вектор ее развития. Придание организованности и целенаправленности созданию и распространению нововведений в экономическом пространстве России служит фактором технологического развития национальной экономики.

В современной российской региональной науке исследование экономического пространства проводится по разным интегрированным образованиям — макрорегионам (МР): макрозонам, ассоциациям экономического взаимодействия, экономическим районам и федеральным округам (ФО). МР, интегрированные в рамках ФО, в отличие от других пространственных образований, обладают ярко выраженными качествами саморегулируемости, основанными на возможности координации деятельности и формировании общей экономической политики входящих в их состав регионов. Кроме того, ФО, являясь своего рода квазиго-сударственными образованиями, не только призваны укреплять федеральную вертикаль власти, но и способны активизировать процессы инновационного развития регионов. Интерес к инновационным процессам в экономике страны и регионов диктуется важностью их технологического развития как ключевого фактора конкурентоспособности национальной и региональной экономических систем. Инновационные процессы в современной мировой экономической системе базируются на качественно новом уровне — на знаниях и их трансформации в востребованные рынком продукты, технологии и услуги. Инновационный процесс характеризуется качествами межотраслевого и межрегионального распространения. Поэтому справедливо говорить о взаимосвязанном и взаимообусловленном характере инновационных процессов. Поскольку в современном глобализирующемся мире принципиальную роль играет достижение и устойчивое поддержание конкурентоспособности компаний и стран, обеспечение организованности и результативности инновационных процессов становится актуальной проблемой. По существу, речь идет о необходимости создания общенациональных и региональных условий, благоприятствующих формированию и эффективному функционированию российской инновационной системы.

ФО обладают возможностями формирования отвечающих национальным интересам России макрорегиональных инновационных систем. Придание целостности управлению инновационными процессами в ФО создает условия для устойчивого развития национальной инновационной системы и улучшает качество единого экономического пространства страны. Качество инновационных систем определяется многими интегральными характеристиками, среди которых можно выделить инновационную активность, интенсивность организационно-экономических связей по поводу промышленного освоения и внедрения на рынок продуктовых, технологических и организационных нововведений, скорость и глубину распространения новаций и др.

Методический подход к интегральной оценке инновационной активности МР

В настоящее время в научных публикациях, посвященных проблемам инновационного развития России, часто используется показатель инновационной активности предприятий, регионов, национальной экономики. По своему содержанию инновационная активность характеризует качество инновационного роста и одновременно может послужить количественной мерой степени использования инновационного потенциала. В то же время измерение инновационной активности предприятия, региона или макрорегиона одним факторным признаком не представляется возможным. Е. Балацкий и В. Лапин в анализе развития инновационного сектора промышленности России оперируют показателем инновационной активности промышленных предприятий разных форм собственности. При этом используют показатель относительной инновационной активности, рассчитывая его как частное от деления доли инновационноактивных промышленных предприятий той или иной формы собственности на доле инновационно-активных предприятий в общей численности промышленных предприятий по России*. Здесь относительная активность предприятия оценивается одним факторным признаком.

Л.М. Гохберг и И.А. Кузнецова вводят понятие уровня инновационной активности промышленных предприятий, для расчета которого обосновывают необходимость расширения признаков идентификации инновационно-активных предприятий. При этом инновационную активность предприятия определяют по реализации им тех или иных видов инновационной деятельности 2. В данном случае признается необходимость применения комплекса факторных признаков для оценки инновационной активности, однако какая должна быть ее интегральной мера — не указывается.

А.А. Трифилова для оценки инновационной активности предприятия предлагает совокупность экономических показателей, характеризующих возможности предприятия в освоении определенных видов инноваций, и выделяет основные факторы, обусловливающие восприимчивость экономического субъекта к базисным и улучшающим инновациям3. При этом в работе комплексная оценка инновационной активности отсутствует.

В исследованиях, посвященных инновационному развитию регионов и макрорегионов, также используется категория инновационной активности, оценка которой осуществляется определенной совокупностью факторных признаков. А. Румянцев в активизации инновационной деятельности регионов России существенную роль отводит организованному распространению инновационной инфраструктуры. По его мнению, одной из тенденций инновационного развития России является выход инновационной инфраструктуры на мезоуровень: субъекта Федерации и федерального округа4. Здесь инновационная активность используется в качестве показателя качественной характеристики развития регионов.

Встречаются различные подходы к интегральной оценке инвестиционного потенциала и инвестиционного климата регионов и макрорегионов. Все они основаны на применении определенного комплекса показателей и в конечном счете служат измерителями рейтинга. О.В. Иншаков и А.А. Аникеева используют метод рейтингового ранжирования регионов Южного федерального округа в динамике по показателям инвестиционного потенциала и инвестиционного риска5.

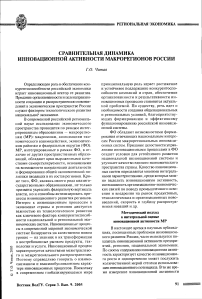

С.М. Бухонова и Ю.А. Дорошенко для комплексной оценки инновационной активности предлагают метод построения лепестковой диаграммы, являющейся аналогом графика в полярной системе координат, оси которой отображают значения частных факторных признаков инновационной активности относительно начала координат6. Представляется возможным применение данного метода к интегральной оценке инновационной активности МР России, интегрированных в рамках ФО. При этом под инновационной активностью МР следует понимать комплексную характеристику степени использования ими своего инновационного потенциала. По существу, это процесс использования инновационных возможностей МР, при котором МР с той или иной степенью интенсивности реализует факторы инновационного развития.

Пусть, хр х2,..., хд — значения показателей, характеризующих инновационную активность МР по признакам: ресурсного обеспечения, осуществленным затратам и результатам инновационной деятельности. Будем исходить из того, что показатели однонаправленные, а именно их увеличение способствует увеличению степени инновационной активности МР. В качестве базы для сравнения выбирается максимальное значение частного показателя по одному из МР. В дальнейшем производится нормирование значений показателей:

i = \,n, j = Х,т,

где п — число частных показателей, т — число МР.

Для пронормированных значений показателей справедливо условие а. е [0; 1], и они рассчитываются для каждого года рассматриваемой динамики по МР. Единица соответствует максимальному сравнительному уровню активности МР, нуль характеризует его как неактивный. Лепестковая диаграмма строится по пронормированным значениям частных характеристик инновационной активности МР (см. рис. 1). В соответствии с рисунком 1, площадь многоугольника abcdefgh отражает инновационную активность макрорегиона.

Рис. 1. Графическая иллюстрация определения интегральной характеристики инновационной активности Приволжского МР в 1997 году по 8 показателям

Наш подход к измерению инновационной активности МР основан на количественном определении рейтингового числа инновационной активности. С этой целью автором используется евклидова метрика в пространстве пронормированных значений частных характеристик инновационной активности. Каждая точка «-мерного пространства с координатами av av ..., ап характеризует инновационную активность МР в пронормированных значениях частных показателей. Точка с координатами или вектор А ЭТАЛ0Н = (1, 1, ..., 1), содержащий п единиц, характеризует максимальную (эталонную) сравнительную инновационную активность МР. Евклидово расстояние до точки А ЭТАЛ0Н будет выступать рейтинговой мерой сравнительной инновационной активности МР (R ) за данный период времени. Такой подход использовался автором при установлении резкости макроре-гиональных структурных сдвигов в промышленной динамике России7.

К = (2)

где R — рейтинговое число сравнительной инновационной активности МР.

Чем меньше R, то есть ближе к нулю и, следовательно, ближе к точке максимальной (эталонной) инновационной активности, тем выше инновационная активность соответствующего МР. По мере увеличения 7? сравнительная инновационная активность МР снижается.

Динамика рейтинга сравнительной инновационной активности МР России

Для определения рейтингового числа сравнительной инновационной активности МР России возможно применение следующих частных показателей:

х, — доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности занятого в экономике МР населения (%);

х^ — доля организаций, выполнявших исследования и разработки, в общей численности организаций и предприятий МР (%);

х3 — внутренние текущие затраты на исследования и разработки в расчете на одного занятого в экономике МР (руб./чел.);

х4 — доля технологических затрат на 1 руб. инновационной продукции МР(%);

х5 — доля затрат на технологические инновации в объеме продукции инновационно-активных организаций МР (%);

х6 — доля инновационной продукции в ВМРП (%);

х7 — доля продукции, подвергавшаяся значительным технологическим изменениям или вновь внедренная, в общем объеме инновационной продукции МР (%);

х8 — объем инновационной продукции в расчете на одного занятого в экономике МР (%).

Частные характеристики хх, х2 и х3 подобраны по признаку ресурсного обеспечения инновационной деятельности, х4их5 — по признаку осуществленных затрат, а х6, х7 и х8 — по принципу результативности инновационной деятельности М Р.

В таблице 1 приведены значения частных показателей по семи МР России за 1997—2001 годы, которые использовались для определения рейтингового числа сравнитель-

Таблица 1

|

Макрорегионы |

Годы |

Частные показатели |

|||||||

|

х2 |

Х3 |

^4 |

х5 |

^6 |

х7 |

^8 |

|||

|

Центральный |

1997 |

2,978 |

0,169 |

718 |

1,860 |

3,9 |

0,818 |

53,7 |

316 |

|

Северо-Западный |

1997 |

2,063 |

0,214 |

493 |

1,494 |

2,3 |

6,914 |

88,1 |

2279 |

|

Южный |

1997 |

0,571 |

0,094 |

111 |

0,470 |

3,4 |

0,516 |

57,1 |

122 |

|

Приволжский |

1997 |

1,210 |

0,154 |

317 |

0,929 |

3,7 |

4,282 |

58,1 |

1461 |

|

Уральский |

1997 |

0,898 |

0,126 |

293 |

0,475 |

2,3 |

0,582 |

81,0 |

358 |

|

Сибирский |

1997 |

0,775 |

0,136 |

216 |

0,592 |

1,9 |

0,528 |

83,5 |

192 |

|

Дальневосточный |

1997 |

0,401 |

0,121 |

170 |

0,410 |

3,3 |

0,099 |

69,0 |

41 |

|

Центральный |

1998 |

2,780 |

0,153 |

772 |

1,679 |

10,6 |

0,884 |

51,8 |

407 |

|

Северо-Западный |

1998 |

1,923 |

0,190 |

550 |

1,359 |

3,7 |

3,656 |

91,4 |

1480 |

|

Южный |

1998 |

0,560 |

0,086 |

130 |

0,467 |

8,7 |

0,365 |

37,6 |

102 |

|

Приволжский |

1998 |

1,100 |

0,142 |

327 |

0,919 |

4,3 |

5,131 |

59,7 |

1827 |

|

Уральский |

1998 |

0,924 |

0,114 |

293 |

0,460 |

1,7 |

0,322 |

62,2 |

205 |

|

Сибирский |

1998 |

0,733 |

0,126 |

215 |

0,557 |

4,5 |

0,482 |

44,2 |

186 |

|

Дальневосточный |

1998 |

0,419 |

0,110 |

159 |

0,342 |

1,4 |

0,265 |

81,1 |

123 |

|

Центральный |

1999 |

2,702 |

0,144 |

1477 |

1,840 |

6,2 |

0,982 |

63,8 |

788 |

|

Северо-Западный |

1999 |

1,769 |

0,180 |

903 |

1,378 |

4,0 |

2,761 |

88,2 |

1809 |

|

Южный |

1999 |

0,487 |

0,084 |

230 |

0,551 |

4,3 |

0,441 |

52,6 |

184 |

|

Приволжский |

1999 |

1,031 |

0,131 |

536 |

0,974 |

3,4 |

4,389 |

79,0 |

2413 |

|

Уральский |

1999 |

0,877 |

0,109 |

474 |

0,472 |

з,о |

0,817 |

67,2 |

820 |

|

Сибирский |

1999 |

0,710 |

0,122 |

342 |

0,606 |

1,7 |

2,262 |

84,2 |

1278 |

|

Дальневосточный |

1999 |

0,434 |

0,111 |

319 |

0,429 |

0,9 |

0,614 |

89,2 |

457 |

|

Центральный |

2000 |

2,666 |

0,132 |

2189 |

1,824 |

8,6 |

2,152 |

50,2 |

2618 |

|

Северо-Западный |

2000 |

1,722 |

0,157 |

1485 |

1,649 |

4,0 |

3,827 |

70,3 |

3472 |

|

Южный |

2000 |

0,460 |

0,080 |

324 |

0,559 |

6,3 |

0,727 |

50,8 |

423 |

|

Приволжский |

2000 |

1,051 |

0,122 |

884 |

1,121 |

2,8 |

4,257 |

65,4 |

3355 |

|

Уральский |

2000 |

0,885 |

0,102 |

856 |

0,524 |

3,3 |

1,292 |

31,8 |

2111 |

|

Сибирский |

2000 |

0,702 |

0,120 |

523 |

0,655 |

2,6 |

0,631 |

48,2 |

503 |

|

Дальневосточный |

2000 |

0,424 |

0,109 |

472 |

0,504 |

4,2 |

0,413 |

71,3 |

387 |

|

Центральный |

2001 |

2,638 |

0,118 |

2935 |

1,957 |

0,4 |

1,576 |

56,2 |

2364 |

|

Северо-Западный |

2001 |

1,664 |

0,139 |

1995 |

1,826 |

4,1 |

3,475 |

66,3 |

3797 |

|

Южный |

2001 |

0,459 |

0,078 |

391 |

0,526 |

4,3 |

0,414 |

47,3 |

307 |

|

Приволжский |

2001 |

1,039 |

0,115 |

1214 |

1,239 |

4,5 |

4,649 |

69,3 |

4556 |

|

Уральский |

2001 |

0,934 |

0,095 |

1212 |

0,570 |

2,5 |

1,391 |

63,8 |

2961 |

|

Сибирский |

2001 |

0,722 |

0,111 |

752 |

0,746 |

2,4 |

0,961 |

63,0 |

868 |

|

Дальневосточный |

2001 |

0,429 |

0,103 |

661 |

0,561 |

4,8 |

0,417 |

31,2 |

491 |

* Значение показателей рассчитано по: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2002: Стат, сб. / Госкомстат России. М., 2002.

Динамика частных показателей инновационной активности МР *

ной инновационной активности МР. На основе таблицы Тис применением формулы (1) получены пронормированные значения показателей (см. табл. 2).

По данным таблицы 2 в соответствии с формулой (2) рассчитан рейтинг сравнительной инновационной активности МР в динамике (см. табл. 3).

В соответствии с данными таблицы 3 меньшему значению R соответствует более вы сокая сравнительная инновационная активность МР в заданном периоде времени.

В таблице 4 содержатся данные, отражающие динамику распределения занимаемых макрорегионами мест по инновационной активности. Из таблицы 4 также видно, что в анализируемой динамике по уровню инновационной активности лидирует Северо-Западный МР; Приволжский и Центральный МР распределяют между со-

Таблица 2

|

Макро регионы |

Годы |

Пронормированные значения частных показателей |

|||||||

|

я, |

«2 |

«з |

«4 |

«5 |

«6 |

«7 |

«8 |

||

|

Центральный |

1997 |

1,00 |

0,79 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

0,12 |

0,61 |

0,14 |

|

Северо-Западный |

1997 |

0,69 |

1,00 |

0,69 |

0,80 |

0,59 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

|

Южный |

1997 |

0,19 |

0,44 |

0,15 |

0,25 |

0,87 |

0,07 |

0,65 |

0,05 |

|

Приволжский |

1997 |

0,41 |

0,72 |

0,44 |

0,45 |

0,95 |

0,62 |

0,66 |

0,64 |

|

Уральский |

1997 |

0,30 |

0,59 |

0,41 |

0,26 |

0,59 |

0,08 |

0,92 |

0,16 |

|

Сибирский |

1997 |

0,26 |

0,64 |

0,30 |

0,32 |

0,49 |

0,08 |

0,95 |

0,08 |

|

Дальневосточный |

1997 |

0,13 |

0,57 |

0,24 |

0,22 |

0,85 |

0,01 |

0,78 |

0,02 |

|

Центральный |

1998 |

1,00 |

0,80 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

0,17 |

0,57 |

0,22 |

|

Северо-Западный |

1998 |

0,69 |

1,00 |

0,71 |

0,81 |

0,35 |

0,71 |

1,00 |

0,81 |

|

Южный |

1998 |

0,20 |

0,45 |

0,17 |

0,28 |

0,82 |

0,07 |

0,41 |

0,06 |

|

Приволжский |

1998 |

0,40 |

0,75 |

0,42 |

0,55 |

0,41 |

1,00 |

0,65 |

1,00 |

|

Уральский |

1998 |

0,33 |

0,60 |

0,38 |

0,27 |

0,16 |

0,06 |

0,68 |

0,11 |

|

Сибирский |

1998 |

0,26 |

0,66 |

0,28 |

0,33 |

0,42 |

0,09 |

0,48 |

0,10 |

|

Дальневосточный |

1998 |

0,15 |

0,58 |

0,21 |

0,20 |

0,13 |

0,05 |

0,88 |

0,07 |

|

Центральный |

1999 |

1,00 |

0,80 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

0,22 |

0,71 |

0,33 |

|

Северо-Западный |

1999 |

0,65 |

1,00 |

0,61 |

0,75 |

0,65 |

0,63 |

0,98 |

0,75 |

|

Южный |

1999 |

0,18 |

0,47 |

0,16 |

0,30 |

0,69 |

0,10 |

0,59 |

0,08 |

|

Приволжский |

1999 |

0,38 |

0,91 |

0,36 |

0,53 |

0,55 |

1,00 |

0,89 |

1,00 |

|

Уральский |

1999 |

0,32 |

0,76 |

0,32 |

0,26 |

0,48 |

0,19 |

0,75 |

0,34 |

|

Сибирский |

1999 |

0,26 |

0,85 |

0,23 |

0,33 |

0,27 |

0,52 |

0,94 |

0,53 |

|

Дальневосточ ный |

1999 |

0,16 |

0,77 |

0,22 |

0,23 |

0,15 |

0,14 |

1,00 |

0,19 |

|

Центральный |

2000 |

1,00 |

0,84 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

0,50 |

0,70 |

0,75 |

|

Северо-Западный |

2000 |

0,65 |

1,00 |

0,68 |

0,90 |

0,47 |

0,90 |

0,98 |

1,00 |

|

Южный |

2000 |

0,17 |

0,51 |

0,15 |

0,31 |

0,73 |

0,17 |

0,71 |

0,12 |

|

Приволжский |

2000 |

0,39 |

0,78 |

0,40 |

0,61 |

0,33 |

1,00 |

0,92 |

0,97 |

|

Уральский |

2000 |

0,33 |

0,65 |

0,39 |

0,29 |

0,38 |

0,30 |

0,45 |

0,61 |

|

Сибирский |

2000 |

0,26 |

0,76 |

0,24 |

0,36 |

0,30 |

0,15 |

0,68 |

0,14 |

|

Дальневосточный |

2000 |

0,16 |

0,69 |

0,22 |

0,28 |

0,49 |

0,10 |

1,00 |

0,11 |

|

Центральный |

2001 |

1,00 |

0,85 |

1,00 |

1,00 |

0,08 |

0,34 |

0,81 |

0,52 |

|

Северо-Западный |

2001 |

0,63 |

1,00 |

0,68 |

0,93 |

0,85 |

0,75 |

0,96 |

0,83 |

|

Южный |

2001 |

0,17 |

0,56 |

0,13 |

0,27 |

0,90 |

0,09 |

0,68 |

0,08 |

|

Приволжский |

2001 |

0,39 |

0,83 |

0,41 |

0,63 |

0,94 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

|

Уральский |

2001 |

0,35 |

0,68 |

0,61 |

0,29 |

0,52 |

0,30 |

0,68 |

0,65 |

|

Сибирский |

2001 |

0,27 |

0,80 |

0,26 |

0,38 |

0,50 |

0,21 |

0,91 |

0,19 |

|

Дальневосточный |

2001 |

0,16 |

0,74 |

0,23 |

0,29 |

1,00 |

0,09 |

0,45 |

0,11 |

Динамика пронормированных значений показателей инновационной активности МР

бой 2-е и 3-е места соответственно. В роли аутсайдеров выступают Южный и Дальневосточный МР. Сумма мест за рассматриваемый период по Южному МР составила 32, а по Дальневосточному МР — 33. Поэтому Южный МР, незначительно опережая Дальневосточный, занимает 6-е место по показателю сравнительной инновационной активности, определяемой рейтинговым числом R. Между тем уровень сравнительной инновационной активности Южного МР в 2001 году оказался ниже, чем у других МР. В частности, инноваци онная активность Южного МР более чем в 3,3 раза отставала от Северо-Западного МР в этом же году.

Анализ влияния инновационной активности МР на инновационный рост в России

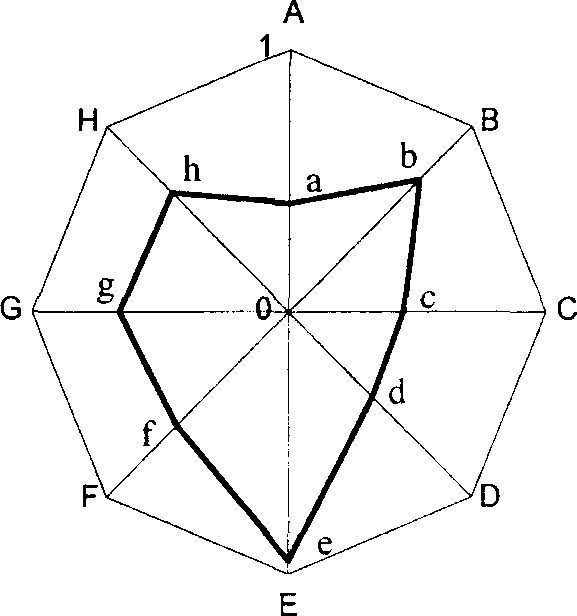

Показатель доли инновационной продукции в ВМРП (обозначим символом У) находится в достаточно тесной корреляционной зависимости от рейтингового числа сравнительной инновационной активности МР (К ) , о чем свидетельствуют их графики (см. рис. 2).

Таблица 3

Рейтинговое число сравнительной инновационной активности MP ( R )

|

Макрорегионы |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

|

Центральный |

1,3077 |

1,2338 |

1,0869 |

0,6543 |

1,2534 |

|

Северо-Западный |

0,6327 |

0,8712 |

0,8120 |

0,7254 |

0,5997 |

|

Южный |

2,0400 |

2,0685 |

2,0173 |

1,9359 |

1,9898 |

|

Приволжский |

1,1978 |

1,1967 |

1,1125 |

1,1785 |

0,9432 |

|

Уральский |

1,8112 |

2,0025 |

1,7189 |

1,6663 |

1,4582 |

|

Сибирский |

1,8934 |

1,9686 |

1,6124 |

1,9100 |

1,7445 |

|

Дальневосточный |

2,0345 |

2,1683 |

2,0194 |

1,9470 |

1,9475 |

Таблица 4

Динамика распределения занимаемых мест МР по уровню R

|

Макрорегионы |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

Итоговое место по максимальной частоте занимания высокого места за рассматриваемый период |

|

Центральный |

3 |

3 |

2 |

1 |

3 |

3 |

|

Северо-Западный |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

|

Южный |

7 |

6 |

6 |

6 |

7 |

6 |

|

Приволжский |

2 |

2 |

3 |

3 |

2 |

2 |

|

Уральский |

4 |

5 |

5 |

4 |

4 |

4 |

|

Сибирский |

5 |

4 |

4 |

5 |

5 |

5 |

|

Дальневосточный |

6 |

7 |

7 |

7 |

6 |

7 |

Графики, представленные на рисунке 2, иллюстрируют обратную пропорциональную зависимость между показателями. Действительно, с увеличением R (что равносильно падению уровня сравнительной инновационной активности) доля инновационной продукции в ВМРП снижается. Другими словами, инновационная активность является важнейшим фактором ин новационного роста, что подтверждается результатами многомерного статистического анализа экономики России в макрорегио-нальном срезе.

Линейный коэффициент корреляции г, рассчитанный по данным наблюдений за пять лет по семи МР (число наблюдений равно 35), составил —0,797, а коэффициент детерминации г2 = 0,635. Согласно коэффициенту детер-

Рис. 2. Графики динамики показателей рейтингового числа сравнительной инновационной активности МР (Л) и доли инновационной продукции в ВМРП (У)

минации, 63,5 % вариаций доли инновационной продукции в ВМРП объясняется вариабельностью показателя рейтингового числа срав-нительной инновационной активности МР.

Лучшую аппроксимацию демонстрирует функциональная зависимость, задаваемая экспоненциальной (показательной) функцией типа

Y = a-bR. (3)

С проведением компьютерных расчетов получено экспоненциальное уравнение регрессии:

У = 16,516 -0,166 я . (4)

Оценочные значения статистических характеристик модели (4) свидетельствуют о более высокой ее надежности по сравнению с другими моделями. Действительно, г2 = 0,744; г = -0,863; F = 95,726; а2 = 0,29, а, в частности, статистические характеристики для линейной модели регрессии составили:

г2 = 0,635; г = -0,797; F = 57,292; о2 = 1,196.

Расчетное значение Z-критерия Стьюдента как для экспоненциальной, так и для линейной модели существенно выше табличного его значения, чем подтверждается значимость параметра b в модели (4).

Для оценки влияния инновационной активности МР на долю инновационной продукции в ВМРП воспользуемся средним коэффициентом эластичности 8 (Э), показывающим, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится результат У по сравнению со своей средней величиной при изменении фактора 7? на 1 % от своего среднего значения. Относительно уравнения (3) средний коэффициент эластичности рассчитывается так:

Э=/(К)4=а-Ь« ЛпЬ-^^ Р. (5) У ab

Среднее значение рейтингового числа сравнительной инновационной активности российской экономики в макрорегиональном срезе в расчете на год из рассмотренной пятилетней динамики составляет R =1,507. Следовательно, с учетом формулы (5) Э = -2,7 %. Из этого следует, что уменьшение среднего значения рейтингового числа сравнительной инновационной активности МР на величину 0,0151 при прочих равных условиях приводит к росту средней доли инновационной продукции в ВМРП почти на 0,04 %. С учетом данного обстоятельства становится очевидной значимость решения проблем создания условий и ресурсов поддержания и эффективного управления факторами интенсификации инновационной активности МР.

Предпосылки активизации инновационных процессов в МР

-

• Создание отвечающих современным глобализационным процессам новых организационных форм интеграции научной и производственной сферы МР. Одной из причин недостаточной инновационной активности в технологически передовых отраслях, по мнению И. Ивановой, справедливо считается фактическое сохранение принципиальных основ той институциональной модели, которая была характерна для советской научно-технической сферы и которой были свойственны отрыв науки от хозяйственной практики, преимущественное финансирование организаций, а не приоритетных направлений научно-технической деятельности9. В современных условиях, когда нововведения в достаточно короткие сроки трансформируются в признаваемые рынком продукты, технологии и услуги, наиболее востребован корпоративный принцип интеграции науки и производства. Регионализация взаимосвязей «научные исследования — производство во-сгребованных рынком продуктов» обусловлена усилением межотраслевой кооперации предприятий и объективным ослаблением роли организационных структур, построенных по отраслевому принципу.

-

• Развитие современных организационных форм инфраструктурного обеспечения мак-рорегиональных инновационных систем. Здесь ключевая задача состоит в согласовании действий государственных органов управления на уровне ФО и регионов по созданию условий для развития разного рода инновационных центров и малых инновационных фирм, способных довести научные разработки до готовых изделий с целью увеличения их реализации на рынке. В этом плане важную роль может сыграть развитие институциональных и организационных форм преобразования знаний в инновации, прежде всего, в ведущих вузах ФО, трансформируемых в научно-инновационные комплексы с собственными квалифицированными кадрами, материально-технической базой и налаженными связями с промышленностью.

-

• Интенсификация действий, направленных на экономическое стимулирование инновационной сферы МР. Важную роль здесь следует отвести государственным органам управления на уровне ФО и входящих в их состав регионов. В современных российских условиях, отличающихся недостаточным развитием фондового рынка и, как следствие, функционирование малого числа венчурных предприятий, высокий риск в производстве наукоемкой продукции на начальной стадии объективно вынуждено брать на себя государство. Оно способно создавать условия для активизации инновационной деятельности предприятий, объявляя тендеры и конкурсы на разработку инновационных проектов с ускоренным сроком их окупаемости и участвуя в финансировании значительной части затрат.

-

• Создание единого субъекта управления инновационными процессами в ФО с целью формирования единой информационной базы, постановки и решения ключевых задач инновационного развития МР и вообще придания ему статуса организатора и проводника инновационной политики в регионах. Такая структура способна организовать и координировать работы по продвижению инноваций в отрасли и на предприятия регионов, выступать инициатором разработки и реализации важных для МР инновационных проектов и т. д. В частности, научно обоснована необходимость и возможность создания постоянно действующего стратегического совета при полномочном представителе президента в ФО, призванного обеспечить двухуровневую процедуру принятия решений и способствующего балансу интересов центра и регионов 10.

Успешная реализация организационноэкономических предпосылок активизации инновационных процессов в российских МР способна обеспечивать высокое качество экономического пространства страны и конкурентоспособную национальную инновационную систему.

Список литературы Сравнительная динамика инновационной активности макрорегионов России

- Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор промышленности//Экономист. 2004. № 1. С. 20.

- Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Анализ и перспективы статистического исследования инновационной деятельности в экономике России//Вопросы статистики. 2004. № 9. С. 5.

- Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 55.

- Румянцев А. Возможности инновационного развития в регионе//Экономист. 2004. № 1. С. 36.

- Иншаков О.В., Аникеева А.А. Инвестиционный климат Южного макрорегиона России. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. С. 5-7.

- Бухонова С.М., Дорошенко Ю.А. Методика оценки инновационной активности организации//Экономический анализ. 2005. № 1. С. 8.

- Читая Г.О. Макрорегиональная структурная динамика промышленности России//Вопросы статистики. 2004. № 12. С. 19.

- Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 6.

- Иванова И. Национальные инновационные системы//Вопросы экономики. 2001. № 7. С. 59.

- Иншаков О.В. О стратегии развития Южного федерального округа//Стратегии макрорегионов России: Методологические подходы, приоритеты и пути реализации/Под ред. акад. А.Г. Гранберга. М.: Наука, 2004. С. 189.