Сравнительная характеристика качества зерна сортов сои коллекции вир в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Юсова О.А., Асанов А.М., Омельянюк Л.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 3 (167), 2016 года.

Бесплатный доступ

В СибНИИСХ с целью поиска ценных для селекции образцов сои регулярно проводятся исследования сортов инорайонного происхождения. В статье представлены результаты сортоизучения образцов сои из коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР), районированные в разные годы в различных регионах России и мира, а также сорта селекции СибНИИСХ, за период 1994-2014 гг. В задачи исследований входило: охарактеризовать по основным показателям качества зерна сортовой состав коллекционного питомника сои, представленного образцами коллекции ВИР, и выделить ценные образцы для использования в селекции на улучшение качества зерна. Несмотря на сортовое разнообразие коллекционного питомника, большинство исследуемых сортов по показателям качества зерна находятся на уровне либо ниже стандарта. Выделены источники повышенной белковости зерна: Омская 3, Омская 4 (СибНИИСХ), ДГ-1 (Беларусь), Белоцветковая 4 (Воронежский ГАУ), Северная (Амурская СХ ОС) и Fiskeby IV (Швеция). В качестве источников повышенного содержания сырого жира могут использоваться сорта Fiskeby V (Швеция), Ясельда (Беларусь), АИнии (Польша), а также линии 52М (МСХА им. К.А. Тимирязева), ПЭП 17 (ВИР), ОТ 87,7 (Канада). Сорта Алтом (Алтайский НИИСХ и СибНИ-ИСХ) и СибНИИСХоз 6 (СибНИИСХ) являются ценными по сочетанию повышенных белковости и масличности зерна.

Соя, белок, сырой жир, коллекционный питомник

Короткий адрес: https://sciup.org/142151311

IDR: 142151311 | УДК: 577.1:633.34

Текст научной статьи Сравнительная характеристика качества зерна сортов сои коллекции вир в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Введение . Во многих странах мира занимаются накоплением и изучением генетического фонда растений; работает отдел генетических ресурсов в ФАО

(Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). В России функцию генетического банка выполняет Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР). Коллекция сои в ВИРе к концу XX века насчитывала более шести тысяч образцов сои [1].

В СибНИИСХ исследования с целью поиска ценных для селекции скороспелых образцов сои инорайонного происхождения проводятся регулярно [2]. Сильно выраженная континентальность климата основных сельскохозяйственных районов Сибири обусловливает повышенные требования к возделываемым сортам. Для условий Омской области необходимы сорта сои, пригодные к механизированной уборке, скороспелые, устойчивые к пониженным температурам, высокопродуктивные, с повышенным содержанием белка и сырого жира в зерне [3].

В задачи исследований входило:

-

- охарактеризовать по основным показателям качества зерна сортовой состав коллекционного питомника сои, представленного образцами коллекции ВИР;

-

- выделить ценные образцы для использования в селекции на улучшение качества зерна.

Материалы и методы. Исследования проводились в 1994–2014 гг. на полях лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ (г. Омск), расположенных в южной лесостепи Западной Сибири. Климат резко континентальный, характеризуется суровой и малоснежной зимой, теплым, но непродолжительным летом, короткими переходными сезонами весной и осенью [4]. Обилие света и тепла в течение вегетационного периода в значительной мере возмещает краткость периода с положительными температурами и ускоряет вегетацию растений [2]. Однако неравномерность выпадения осадков, атмосферные засухи и возвратные заморозки могут отрицательно сказываться на развитии растений и, как следствие, урожайности. По данным гидрометеорологического центра, в черте г. Омска, в сравнении со среднемноголетней суммой осадков, острозасушливыми были 2010 и 2012 гг., из- быточно влажными – 1994 и 2002 гг. Повышенный температурный режим наблюдался в летние месяцы 2012 г., недобор тепла в середине вегетации отмечался в 1995, 1997, 2001, 2002, 2011 и 2013 гг. [2].

В эксперимент были включены образцы сои из коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР), районированные в разные годы в различных регионах России и мира, а также сорта селекции СибНИИСХ.

Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой навеске. Размол зерна проводили на мельнице «Циклотек 1092 » . Содержание азота в зерне определяли на автоматическом анализаторе « KjeltekAuto 1030 Analyzer » , жира – в аппарате Сокслета по разности обезжиренного и необезжиренного остатков [5].

Математическая обработка данных проведена по пособию Б.А. Доспехова [6] в приложении Exсel для ПК.

Сокращения в тексте обозначают: «к.» – каталожный номер; «Lim.» – лимиты.

Результаты и обсуждение . По данным Л.В. Омельянюк [2], в лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ в период 1997 –2013 гг. проведено сортоиспытание 274 образцов сои. Из них 17 образцов местной селекции и 257 – из других районов России и 21 страны мира. Рабочая коллекция ежегодно составлялась из 60–100 сортов и перспективных линий, отличающихся по продолжительности вегетационного периода, урожайности и качеству зерна.

В лаборатории генетики, биохимии и физиологии растений в период с 1994 по 2014 гг. по основным показателям качества зерна были проанализированы, в общей сложности, 155 сортов и линий сои (табл. 1). Анализируя качество зерна исследуемых сортов, можно отметить, что в период 2001–2002 гг. наблюдалось снижение содержания белка в зерне на 2 % в среднем по питомнику по сравнению с периодом 1994–1997 гг. Произошло это за счет увеличения сортимента питомника, при этом нижняя граница содержания белка в зерне исследуемых сортов снизилась на 4,2 %. Варьирование как белковости, так и масличности зерна за указанные периоды было незначительным (CV = 4,3–5,4 %), что указывает на сложности отбора сортов по максимальной выраженности признаков, т.к. исследуемые сорта имели близкие по значению показатели.

Таблица 1

Средние показатели качества зерна коллекционного питомника

|

Период иссле-дова-ний, гг. |

Про-анали-зирова-но образцов, шт. |

Содержание белка, % |

Содержание сырого жира, % |

||||||

|

Х |

max |

min |

CV |

Х |

max |

min |

CV |

||

|

1 9 94– 1 9 97 |

12 |

39,5 |

4 4,1 |

36,1 |

4,3 |

18,0 |

19,1 |

16,5 |

5,2 |

|

2 0 01– 2 0 02 |

80 |

37,3 |

43,9 |

31,9 |

5,4 |

18,1 |

20,5 |

16,5 |

5,2 |

|

2010– 2014 |

63 |

39,3 |

46,7 |

32,3 |

12,0 |

1 7 ,7 |

21,4 |

13,7 |

16,3 |

В период исследований 2010–2014 гг. произошло сокращение сортимента питомника на 21 % за счет выбраковки неперспективных сортов. Как следствие, белковость зерна приблизилась к уровню 19 9 4 –1997 гг., при этом верхняя граница повысилась на 2,4 % по содержанию белка , по содержанию жира верхняя граница повысилась на 0,9 % по сравнению с периодом 2001–2002 гг. и на 2,3 % – с периодом 1994–1997 гг. Изменчивость признаков качества зерна в указанный период была средней ( CV = 12,0 – 16,3 %), что говорит о более широкой возможности отбора сортов.

Набор сортов коллекционного питомника 1994–1997 гг. был минимален по сравнению с коллекцией последующих лет, и включал 12 сортов (рис. 1). Из них три сорта омской селекции: Омская 3 (к. 6436, включен в коллекцию ВИР в 1975 г.), Омская 4 (к. 9332, 1989 г.) и СибНИИСХоз 6 (к. 10044, 1998 г.). Все сорта включены в Реестр селекционных достижений РФ и допущены к использованию по ЗападноСибирскому региону.

Стандартом в течение всего периода исследований выступал сорт СибНИИК 315, полученный в СибНИИ кормов

(г. Новосибирск) методом индивидуального отбора в потомстве естественного гибрида из сортообразца ВИР к. 5828. В 19 9 1 г. данный сорт был включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Западно - Сибирскому региону.

Рисунок 1 – Количественное соотношение сортов рабочей коллекции сои

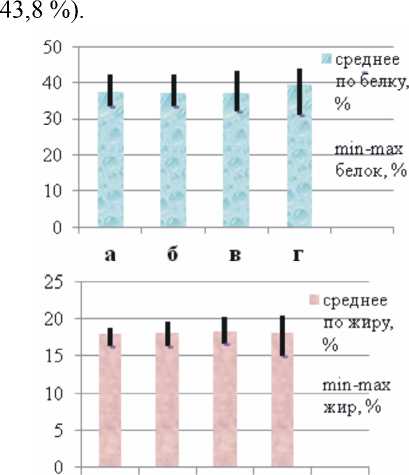

Содержание белка в зерне стандарта в среднем за период исследований 1994 – 1997 гг. составило 39,0 % ( Lim. 36,8 – 41,2 %). Сорта как российской, так и иностранной селекции были в основном на уровне стандарта по указанному признаку (рис. 2). Так, белковость зерна российских сортов составляла 39,1 % (Lim. 38,4– 39,6 %), иностранных – 39,6 % (Lim. 36,1 – 41,8 %). Сорта омской селекции по белковости зерна в среднем за период исследований превышали стандарт на 1,6 % (40,6 %, Lim. 39,5-4 4 ,1 %).

Содержание сырого жира в зерне стандарта составило 17,8 % ( Lim. 17,2 – 18,3 %). В среднем все группы исследуемых сортов превышали стандарт по указанному показателю. Так, превышение сортов омской селекции составляло 0,7 % (18,5 %, Lim. 16,5 – 18,7 % ), российской селекции – 0,5 % (18,2 %, Lim. 16,5 – 18,7 % ), иностранной селекции – 1 % (18,8 %, Lim. 16,6 – 19,1 %).

По максимальной выраженности показателей качества зерна в период 1994–

1997 гг. выделились следующие сорта: по содержанию белка в зерне – Омская 3 (44,1 %) и ДГ 1 (41,8 %, Беларусь, к. 9830, 1990 г.) , по содержанию сырого жира в зерне – Омская 4 (18,7 %) и Fiskeby V (19,1 %, Швеция, к. 5829, 1965 г.). Особого внимания заслуживал сорт Алтом (Алтайский НИИСХ и СибНИИСХ, к. 10043, 1998 г.), который имел высокие показатели как белковости (39,6 %), так и маслич-ности зерна (18,8 %).

а б в г

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика основных показателей качества зерна сортов сои, среднее за 1994–1997 гг.

Сорта: а – стандарт, б – омской селекции, в – российской селекции, г – иностранной селекции

Наиболее многочисленной коллекция была в период 2001 –2002 гг. (проанализировано 80 образцов) (рис. 1). Из них количество сортов омской селекции увеличилось до четырех: в 2000 г. на Госсор-тоиспытание был передан сорт сои Дина (патент на селекционное достижение № 2055), а в 2003 г. указанный сорт был включен в Государственный реестр селекционных достижений. Количество исследуемых сортов российской и иностранной селекции увеличилось соответственно в 8 и 9 раз.

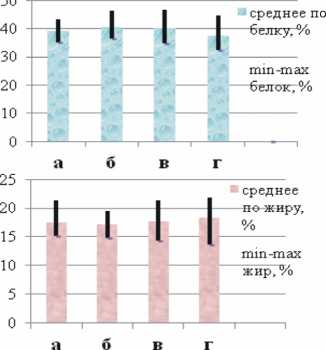

Содержание белка в зерне стандарта в среднем за период исследований 2001– 2002 гг. составило 37,6 % (Lim. 33,4–42,3 %) (рис. 3). Исследуемые сорта были в ос- новном на уровне стандарта по указанному признаку: белковость зерна омских сортов составляла 37,2 % (Lim. 33,4–42,2 %), российских – 37,3 % (Lim. 32,2–43,4 %). Существенную прибавку белка (на 2 % в среднем по опыту) имела группа сортов иностранной селекции (39,6 %, Lim. 30,9–

а б в г

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика основных показателей качества зерна сортов сои, среднее за 2001–2002 гг. Сорта: а – стандарт, б – омской селекции, в – российской селекции, г – иностранной селекции

Содержание сырого жира в зерне стандарта составило 17,9 % (Lim. 16,3– 18,8 %). Все исследуемые группы сортов по данному признаку были на уровне стандарта. Так, содержание сырого жира в зерне группы сортов омской селекции составило 18,1 % (Lim. 16,3–19,6 %), российской селекции – 18,3 % (Lim. 16,7 – 20,3 %), иностранной селекции – 18,1 % (Lim. 15,0 – 20,5 %).

По максимальной выраженности показателей качества зерна в период 2001– 2002 гг. можно отметить следующие сорта: по содержанию белка в зерне – Белоцветковая 4 (43,4 %, Воронежский ГАУ, к. 9838; включен в коллекцию ВИР в 1988 г.) и ДГ-1 (43,8 %). По содержанию сырого жира: линию 52М (20,3 %, к. 9515, МСХА им. К.А. Тимирязева, 1989 г.) и сорт Ясель-да (20,5 %, к. 9981, Беларусь, 1994 г.). Особо хочется отметить сорт омской селекции СибНИИСХоз 6 (к. 10044, 1998 г.), который превышал стандарт по содержанию в зерне как белка (42,2 %), так и сырого жира (19,6 %).

Выделенные по результатам исследований сорта Алтом и СибНИИСХоз 6 с сочетанием повышенных белковости и масличности зерна являются ценными сортами, преодолевшими отрицательную корреляцию между указанными показателями качества зерна. Выявленная ранее нами [7] и подтвержденная результатами многих исследователей [8 ; 9; 10], стабильно высокая отрицательная корреляция между содержанием в зерне сои белка и жира (r = -0,55 … - 0,77) создает ощутимые трудности при селекции на качество зерна, поэтому подобные сорта, несомненно, имеют большую ценность.

В 2010–2014 гг. , на фоне сокращения сортимента исследуемых сортов российской и иностранной селекции, продолжало расти число сортов омской селекции. Так, в 2010 г. был зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений сорт сои Эльдорадо (патент на селекционное достижение № 5343) , в 2013 г. – сорта Золотистая (патент № 6862) и Сибирячка (патент № 6897). В 2014 г. на Государственное сортоиспытание были переданы три новых сорта сои: Черемшанка, Миляуша и Заряница.

Сокращение сортимента коллекционного питомника объясняется, прежде всего, тем, что большинство образцов сои инорайонного происхождения в условиях лесостепи Омской области не успевают вызреть и сформировать оптимальный урожай надлежащего качества.

Содержание белка в зерне стандарта в среднем за период исследований 2010– 2014 гг. составило 39,1 % ( Lim. 35,0 – 43,1 % ) (рис. 4). Исследуемые сорта как омской, так и российской селекции превышали стандарт по указанному признаку. Так, белковость зерна омских сортов составляла 40,5 % (Lim. 36,3– 46,4 %), российских – 40,2 % (Lim. 34,8 – 46,7 %). Групповая средняя иностранных сортов

(37,4 %) уступала стандарту, что произошло за счет привлечения в исследование низкобелковых сортов (Lim. 32,3– 44,7 %).

Содержание сырого жира в зерне стандарта составило 17,5 % (Lim. 15,2 – 21,4 %). Учитывая приведенную ранее отрицательную корреляцию основных показателей качества зерна, снижение групповых средних по данному показателю у сортов омской и российской селекции, а также повышение ее у сортов иностранной селекции закономерно. Так, по содержанию сырого жира сорта омской и российской селекции были на уровне стандарта: 17,1 % (Lim. 14,8 –19,5 %) и 17,6 % (Lim. 14,3 – 21,4 %) соответственно. У группы сортов иностранной селекции содержание сырого жира составляло 18,4 % (Lim. 13,7 – 21,9 %).

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика основных показателей качества зерна сортов сои, среднее за 2010–2014 гг. Сорта: а – стандарт, б – омской селекции, в – российской селекции, г – иностранной селекции

По максимальной выраженности показателей качества зерна в период 2010–2014 гг. можно отметить следующие сорта: по содержанию белка в зерне – Омская 4 (46,4 %), Северная (46,7 %, к. 6116, Амурская СХ ОС, включен в коллекцию ВИР в 1967 г.) и Fiskeby IV (44,7 %, к. 6484, Швеция, 1976 г.). По содержанию сырого жира в зерне: сорта Алтом (19,5 %) и Аldana (21,9 %, к. 10624, Польша, 1997 г.), а также линии ПЭП 17 (21,4 %, к. 10654, ВИР, 1998 г.) и ОТ 87,7 (21,9 %, к. 10679, Канада, 1997 г.).

Выводы . Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что несмотря на сортовое разнообразие коллекционного питомника, представленного сортами как омской и российской, так и иностранной селекции, подавляющее большинство исследуемых сортов по показателям качества зерна было на уровне либо ниже стандарта. Увеличение сортимента питомника привело к снижению групповых средних. Из значительного набора сортов по максимальной выраженности показателей качества зерна в каждый исследуемый период удалось выделить лишь несколько перспективных сортов, которые будут использованы в дальнейшей селекционной программе.

Выделенные по результатам исследований ценные сорта Алтом (Алтайский НИИСХ и СибНИИСХ) и СибНИИСХоз 6 (СибНИИСХ) , с сочетанием повышенных белковости и масличности зерна, использовались в гибридизации: Алтом в 2011 г., СибНИИСХоз 6 – ежегодно с 2011 по 2015 гг.

В качестве источников повышенной белковости зерна, выделенных за период исследований 1994–2014 гг. , можно порекомендовать следующие сорта: Омская 3, Омская 4 (СибНИИСХ), ДГ - 1 (Беларусь), Белоцветковая 4 (Воронежский ГАУ), Северная (Амурская СХ ОС) и Fiskeby IV (Швеция). В качестве источника повышенного содержания сырого жира – сорта Fiskeby V (Швеция), Ясельда (Беларусь) и Аldana (Польша), а также линии 52М (МСХА им. К.А. Тимирязева), ПЭП 17 (ВИР), ОТ 87,7 (Канада).

Список литературы Сравнительная характеристика качества зерна сортов сои коллекции вир в условиях южной лесостепи Западной Сибири

- Курлович Б.С. . Генофонд и селекция зерновых бобовых культур (люпин, вика, соя, фасоль). -СПб., 1995. -438 с.

- Омельянюк Л.В. Селекция гороха и сои для условий Западной Сибири: дис.. д-ра с.-х. наук: 06.01.05/Л.В. Омельянюк. -Омск, 2014. -505с.

- Программа работ селекционного центра Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства на период 2011-2030 гг./Под ред. чл.-кор. РАСХН Р.Н. Рутца. -Новосибирск, 2011. -203 с.

- Макаров А.Р., Сницарь А.Е. Влагонакопление и урожай полевых культур в засушливых условиях Западной Сибири. -Омск, 2000. -111с.

- Плешков Б.В. Практикум по биохимии растений. Издание 3-е, доп. и перераб. -М.: Агропромиздат, 1985. -255 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. Издание 6-е, доп. и перераб. -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.

- Омельянюк Л.В., Юсова О.А., Козлова Г.Я., Асанов А.М. Урожайность и качество зерна сортов сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири//Вестник Алтайского Государственного аграрного университета. -2013. -№ 11. -С. 26-29.

- Dombos D.L., Miller R.E. Soybean seed protein and oil contents and fatty acid composition adjustments by drought and temperature//J. Amer. Oil Chem. Soc. -1992. -№ 3 (69). -Р. 228-231.

- Вишнякова М.А., Бурляева М.А., Сеферова И.В. . Исходный материал для современных направлений селекции сои в коллекции ВИР: каталог «Генетические ресурсы Дальнего Востока». -Владивосток, 2004. -С. 65-70.

- Мякушко Ю.П. Селекция сои на повышенную белковость//Физиолого-биохимические особенности зернобобовых культур. -Орел, 1973. -С. 281.