Сравнительная характеристика линейных перемещений отломков проксимального отдела бедренной кости при чрескостной фиксации

Автор: Барабаш А.П., Русанов Андрей Геннадьевич, Кауц О.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе проведено сравнение двух способов чрескостной фиксации чрезвертельного перелома. На 8 био- манекенах (бедренные кости коров) в двух группах и трёх сериях нагружений по длинной оси бедра с шагом 490 H от 980 до 2940 H измерены линейные перемещения отломков. Удельная нагрузка в диапазоне 16,08±0,65 H/ см2 − 16,32±0,065 H/см2 вызывает линейное смещение отломка на 0,13±0,016 мм − 0,08±0,03 мм. Компрессионный вариант остеосинтеза увеличивает устойчивость биомеханической системы кость - фиксатор в 3-4 раза.

Чрескостный остеосинтез, проксимальный отдел бедра, эксперимент, бедро

Короткий адрес: https://sciup.org/14916933

IDR: 14916933

Текст научной статьи Сравнительная характеристика линейных перемещений отломков проксимального отдела бедренной кости при чрескостной фиксации

Введение. Переломы проксимального конца бедренной кости составляют в настоящее время от 15 до 45% в структуре всех переломов скелета у больных старших возрастных групп [1].

Околосуставные (вертельные) переломы составляют от 20 до 36% от переломов проксимального отдела бедренной кости и возникают чаще в старческом возрасте (60%), чем в пожилом (40%) [2,3]. Частота возникновения переломов в этом возрасте обусловлена снижением тонуса мускулатуры, выраженным остеопорозом, снижением упругости и прочности костей, уменьшением шеечно-диафизарного угла. Все эти изменения более выражены у женщин. Среди больных пожилого возраста с вертельными переломами женщины встречаются в 7 раз чаще, чем мужчины [4].

Согласно общепринятой в настоящее время классификации АО, переломы вертельной области (fracturae regii trochanterici) подразделяются на простые чрезвертельные переломы (тип А1), много-

оскольчатые чрезвертельные переломы (тип А2) и межвертельные переломы (тип А3) .

В зависимости от этого выбор остеосинтеза может быть различным.

Среди оперативных методик при типе перелома А1 наиболее показан чрескостный остеосинтез [5].

Целью исследования стало сравнение двух способов стабильного остеосинтеза чрезвертельных экспериментальных переломов бедренных костей коров стержневым аппаратом ЦИТО*2 при действии на них осевой нагрузки.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 8 бедренных костях коров в возрасте 8 месяцев, взятых после забоя и очищенных от мягких тканей. Чрезвертельный перелом моделирован распиливанием кости листовой пилой в косом направлении под углом 45° к длинной оси бедра. Фиксацию отломков осуществляли стержневыми аппаратами ЦИТО, по технике патента РФ №2162304 [6] на четырех биоманекенах (1-я группа) и по способу компрессионного чрескостного остеосинтеза (патент РФ №2223702) [7] ещё на четырёх костях (2-я группа).

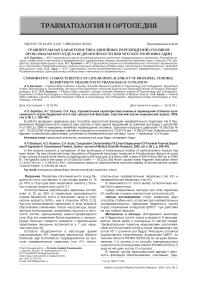

В первой группе (фиксационный вариант) жёст кость фиксации обеспечивалась «силовым» треу-

∗ Гос.рег. №97/17-259

гольником, образованным при перекресте стержней в отломках проксимального отдела бедренной кости, а также упором стабилизирующего стержня на дугу Адамса. В дистальный отломок вводилось параллельно два стержня, все стержни крепились к базе аппарата (рис.1).

а б

Рис. 1. Фото биоманекена с наложенным стержневым аппаратом на бедренную кость (а). Схема остеосинтеза (б): 1 — компрессирующий стержень; 2 — стабилизирующий стержень; 3 — базовые стержни; 4 — база аппарата

Осевой компрессирующий стержень с упорной резьбой проводился по заранее сформированному сверлом каналу из подвертельной области в шейку и головку бедренной кости через линию перелома. После этого выполняли одномоментную компрессию отломков до исчезновения зазора между отломками. Второй стабилизирующий стержень проводили через большой вертел в направлении и с упором на дугу Адамса.

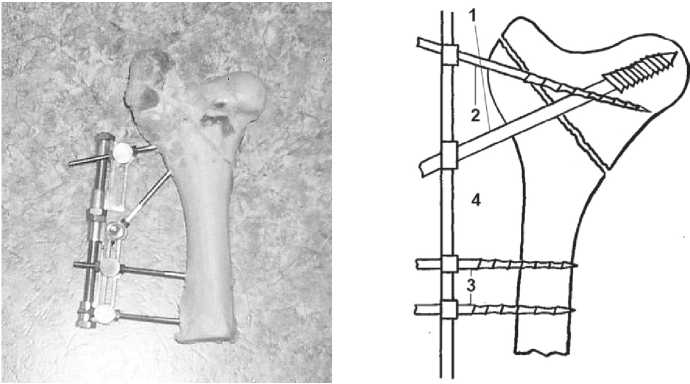

Во второй группе эксперимента (компрессионный вариант) монтаж аппарата и функция его отличались лишь углом введения стержня с упорной площадкой. После введения компрессирующего стержня по каналу в отломки параллельно ему на расстоянии 3 см вбивали стержень-шило с упором. Отломки сдавливали (рис.2).

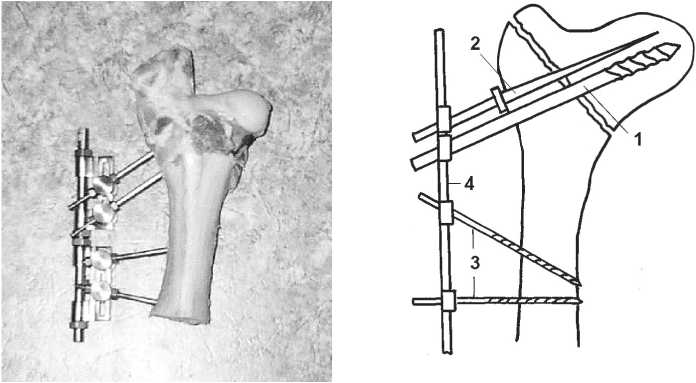

Эксперименты проводились при помощи разрывной машины Р-5 и разработанной оправки. Оправка позволяла закрепить кости на столике разрывной машины и измерять смещение отломков относительно друг друга (рис. 3).

а б

Рис. 2. Чрескостный остеосинтез экспериментального перелома с управляемой системой компрессии. Фото биоманекена с наложенным стержневым аппаратом на бедренную кость (а). Схема остеосинтеза (б): 1 — компрессирующий стержень; 2 — стержень-шило с упорной площадкой; 3 — базовые стержни; 4 — база аппарата

Приложение нагрузки осуществлялось вертикально на головку бедренной кости, начиная с груза 980 Н с последовательным увеличением сжимающей силы до 2940 Н. Определение смещения одной части кости относительно другой осуществлялось при помощи индикаторной головки с ценой деления 0,01 мм (погрешность ±0,005 мм) после каждого увеличения груза на 490 Н.

Жесткость фиксации отломков биоманекена определяли по степени смещения частей кости относительно друг друга при статической механической нагрузке. Каждый биообразец подвергался трехкратному нагружению (серия). Серии нагружения в 1-й группе ограничивались только созданием вертикальной нагрузки на проксимальный отломок бедра, серии во 2-й группе отличались тем, что на образцы осуществляли вначале осевое нагружение отломков в диапазоне 980-2940 Н, а затем с помощью стержня с упорной резьбой отломки сближали по оси шейки бедра на 1,5 мм. С каждым манекеном выполняли три серии нагрузок.

Рис. 3. Установка экспериментального образца в разрывной машине Р-5

После приложения нагрузки были замерены площади распила кости. Замер осуществляли путем измерения площади отпечатка распила кости на миллиметровой бумаге.

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере с помощью прикладной программы “Excel 7.0” с вычислением t-критерия Стьюдента. Результаты считали достоверными при значениях р‹ 0,05.

Результаты эксперимента отражены в табл. 1 и 2 и графиках (рис.4, 5, 6).

В первой и во второй группе эксперимента при нагрузке на головку в 980 Н наступает линейное смещение отломков на 0,13±0,016 и 0,08±0,013 мм соответственно. Наименьшее смещение отломков до 0,08±0,016 мм зарегистрировано во второй группе (компрессионный вариант фиксации). С каждым шагом нагрузки до 2940 Н линейное перемещение отломков увеличивается в первой группе от 0,13 до 0,48 мм, во второй — от 0,08 до 0,34 мм, что сопоставимо с нагрузкой в 1960 Н в первой группе экспериментов.

Увеличение компрессии во второй группе экспериментов после каждой серии нагружений показало увеличение сопротивления в системе кость-аппарат

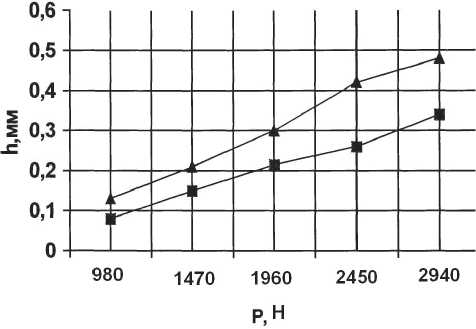

Рис. 4. Зависимость величины смещения h (мм) отломков от приложенной нагрузки P (Н) для первой серии нагружений в обеих группах биоманекена [—▲— — динамика смещения в 1-й группе; —■— — во второй группе]

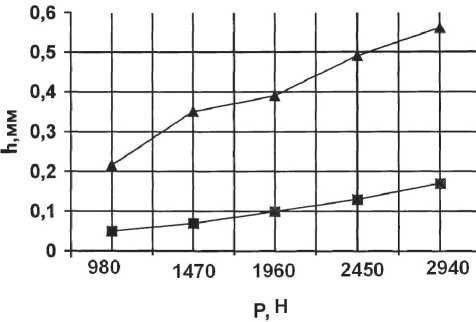

Рис. 5. Зависимость величины смещения h (мм) отломков от приложенной нагрузки P (кг) для второй серии нагружений [—▲--динамика смещения в 1-й группе; —■— — во второй группе]

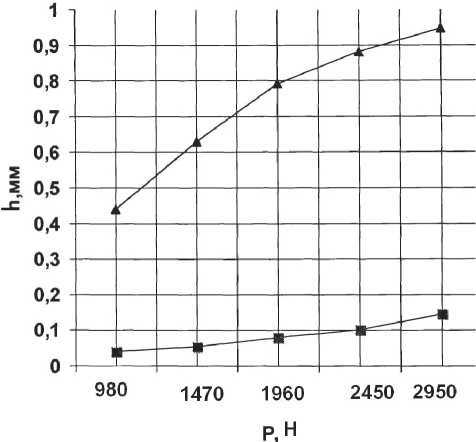

Рис. 6. Зависимость величины смещения h (мм) отломков от приложенной нагрузки P (Н) для третьей серии нагружений [—▲--динамика смещения в 1-й группе; —■— — во второй группе]

к нагрузке. Так, при первой серии нагружений после начальной компрессии смещение отломков при нагрузке 980 Н составило 0,08 мм при 2940 Н — 0,34 мм. При второй серии нагружений после повторной компрессии смещение было в 2 раза меньше, чем при первой серии нагружений, и составило 0,05 мм при 980 Н и 0,17 мм при 2940 Н. При третьей серии нагружений после очередной компрессии показатели смещения отломков продемонстрировали ещё и усиление жесткости фиксации отломков, что выражалось в уменьшении величины смещения на 0,04 мм при 980 Н нагрузки и 0,145 мм при 2940 Н. Иными словами, нагрузки, выдерживаемые образцами бедренной кости, подвергнутыми дополнительной компрессии, в 3-4 раза были выше, чем в первой группе биоманекенов.

Динамика зависимости смещения h (мм) отломков для первой, второй и третьей серии нагружений в первой и второй группах эксперимента представлена на рис.4, 5 и 6.

На рис. 4 дано сравнение нагрузочных характеристик образцов проксимального отдела бедренной кости в первой серии нагружений в обеих изучаемых группах биоманекенов. Смещение отломков образцов в обеих группах было незначительно и примерно одинаково от 0,08-0,13 мм до 0,15-0,21 мм при нагружении от 980 до 1470 Н, при нагрузке же в 2940 Н происходило резкое увеличение смещения — в пределах 0,34 –0,48 мм.

Смещение отломков образцов при второй серии нагружений в обеих группах биоманекенов существенно различалось. Жесткость остеосинтеза уменьшалась в большей степени в биоманекенах первой группы; сопротивление нагрузке прогрессивно снижалось от 0,215 мм при 980 Н до 0,56 мм при 2940 Н. Во второй группе после компрессии сопротивляемость нагрузке возросла в 2 раза и составила 0,05 мм при 980 Н и 0,17 мм при 2940 Н (рис.5).

Третья серия нагружений после очередной компрессии отломков на 2 мм во второй группе образцов показала, что тенденция к усилению стабильности остеосинтеза, проявившаяся во второй серии нагружений биоманекенов этой группы, сохранялась. В то же время в первой группе образцов третья серия нагружений выявила значительное снижение жесткости остеосинтеза.

Обсуждение. В процессе эксперимента получены данные о характере линейного смещения и морфологической структуре нагружаемых костных фрагментов в зависимости от способа фиксации. В 1-й группе смещение происходило с образованием диастаза по верхней границе перелома и соскальзыванием проксимального отломка относительно дистального. Проксимальный фрагмент возвращался после нагрузки в первоначальное положение за счёт ригидных свойств металлических конструкций, но структура кости при этом подвергалась пластической деформации. Это отмечено при второй серии нагружений, когда смещение увеличилось при меньшей нагрузке. Третья серия нагружений вызвала значительное смещение отломков, с разрушением трабекулярной структуры кости. Возращение отломка в первоначальное положение происходило лишь частично.

Исследованиями И.В. Кнетс установлено, что разрушение биологических тканей кости происходит в диапазоне 10868-31752 Н/см2, это примерно в 8 раз больше, чем максимальное напряжение кости вокруг стержня в условиях статического нагружения при фиксации перелома стержневым аппаратом. В реальных же условиях функциональных нагрузок присутствуют циклические напряжения и можно предположить, что они окажутся более разрушительными

Таблица 1

Показатели стабильности остеосинтеза при нагрузке биоманекенов 1-й группы экспериментов

|

Нагрузка |

Линейное перемещение отломков в мм |

|||

|

Н |

Н/см2 |

Первая серия нагружений |

Вторая серия нагружений |

Третья серия нагружений |

Первая кость (площадь 61,5 см2)

|

980 |

15,9 |

0,17 |

0,25 |

0,4 |

|

1470 |

23,9 |

0,23 |

0,36 |

0,63 |

|

1960 |

31,87 |

0,3 |

0,42 |

0,78 |

|

2450 |

39,84 |

0,41 |

0,55 |

0,85 |

|

2940 |

47,8 |

0,47 |

0,63 |

0,95 |

Вторая кость (площадь 60,9 см2)

|

980 |

16,09 |

0,14 |

0,23 |

0,5 |

|

1470 |

24,14 |

0,25 |

0,39 |

0,6 |

|

1960 |

32,18 |

0,35 |

0,44 |

0,75 |

|

2450 |

40,23 |

0,45 |

0,57 |

0,89 |

|

2940 |

48,28 |

0,5 |

0,6 |

0,9 |

Третья кость (площадь 60,4 см2)

|

980 |

16,23 |

0,11 |

0,2 |

0,42 |

|

1470 |

24,34 |

0,19 |

0,31 |

0,65 |

|

1960 |

32,45 |

0,3 |

0,35 |

0,81 |

|

2450 |

40,56 |

0,42 |

0,41 |

0,87 |

|

2940 |

48,84 |

0,48 |

0,5 |

0,94 |

Четвертая кость (площадь 61,2 см2)

|

980 |

16,01 |

0,11 |

0,18 |

0,45 |

|

1470 |

24,02 |

0,16 |

0,29 |

0,65 |

|

1960 |

32,03 |

0,25 |

0,35 |

0,82 |

|

2450 |

40,03 |

0,4 |

0,43 |

0,9 |

|

2940 |

48,04 |

0,46 |

0,5 |

0,99 |

Среднее арифметическое для четырех костей

|

980 |

16,08±0,65 |

0,13±0,016 |

0,215±0,016* |

0,44±0,022* |

|

1470 |

24,1±0,085 |

0,21±0,02 |

0,35±0,023* |

0,63±0,012* |

|

1960 |

32,13±0,25 |

0,3±0,02 |

0,39±0,032 |

0,79±0,016* |

|

2450 |

40,165±0,17 |

0,42±0,07 |

0,49±0,039 |

0,88±0,011* |

|

2940 |

48,24±0,17 |

0,48±0,009 |

0,56±0,037 |

0,945±0,019* |

П р и м еч а н и е : * — достоверность по отношению к нагружениям в первой серии (р‹ 0,05)

Таблица 2

Показатели стабильности остеосинтеза при нагрузке биоманекенов 2-й группы

|

Нагрузка |

Линейное перемещение отломков в мм |

|||

|

Н |

Н/см2 |

Первая серия нагружений |

Вторая серия нагружений |

Третья серия нагружений |

Первая кость (площадь 59,8 см2)

|

980 |

16,39 |

0,11 |

0,05 |

0,07 |

|

1470 |

24,58 |

0,2 |

0,08 |

0,08 |

|

1960 |

32,78 |

0,32 |

0,12 |

0,09 |

|

2450 |

40,97 |

0,37 |

0,15 |

0,1 |

|

2940 |

49,16 |

0,41 |

0,17 |

0,12 |

Вторая кость (площадь 59,4 см2)

|

980 |

16,5 |

0,15 |

0,08 |

0,025 |

|

1470 |

24,75 |

0,25 |

0,08 |

0,04 |

|

1960 |

33,0 |

0,35 |

0,1 |

0,06 |

|

2450 |

41,25 |

0,4 |

0,1 |

0,09 |

|

2940 |

49,5 |

0,45 |

0,14 |

0,13 |

Третья кость (площадь 60,7 см2)

|

980 |

16,14 |

0,06 |

0,06 |

0,04 |

|

1470 |

24,22 |

0,1 |

0,1 |

0,08 |

|

1960 |

32,29 |

0,15 |

0,11 |

0,09 |

|

2450 |

40,36 |

0,2 |

0,12 |

0,1 |

|

2940 |

48,43 |

0,4 |

0,14 |

0,12 |

Окончание табл. 2

|

Нагрузка |

Линейное перемещение отломков в мм |

|||

|

Н |

Н/см2 |

Первая серия нагружений |

Вторая серия нагружений |

Третья серия нагружений |

Четвертая кость (площадь 60,4 см2)

|

980 |

16,23 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|

1470 |

24,34 |

0,04 |

0,03 |

0,02 |

|

1960 |

32,45 |

0,04 |

0,08 |

0,07 |

|

2450 |

40,56 |

0,08 |

0,15 |

0,12 |

|

2940 |

48,68 |

0,1 |

0,24 |

0,21 |

|

Среднее арифметическое для четырех костей |

||||

|

980 |

16,32±0,065 |

0,08±0,03 |

0,05±0,015 |

0,04±0,013 |

|

1470 |

24,47±0,13 |

0,15±0,047 |

0,07±0,015 |

0,055±0,015 |

|

1960 |

32,63±0,17 |

0,215±0,073 |

0,1±0,008 |

0,08±0,0075* |

|

2450 |

40,79±0,2 |

0,26±0,075 |

0,13±0,01 |

0,1 ±0,0063* |

|

2940 |

48,98±0,24 |

0,34±0,081 |

0,17±0,024 |

0,145±0,077* |

П р и м еч а н и е : * — достоверность по отношению к нагружениям в первой серии (р‹ 0,05)

возможноСти тендомиоплаСтики в реаБилитации Больных С грУБыми повреждениями Стволов плечевого Сплетения

Р.П. Горшков — ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмед-технологий, старший научный сотрудник отдела новых технологий в вертебрологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук; В.Г. Нинель — ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, ведущий научный сотрудник отдела новых технологий в вертебрологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук профессор; И.А. Норкин — директор ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт трав-

[8]. Поэтому за исходные параметры нагружения мы взяли 980 Н (превышающие массу тела человека) и доводили её до 2940 Н.

Дислокация проксимального отломка во 2-й группе во время первой серии нагружений происходила аналогично первой серии нагружений 1-й группы образцов. Смещение же при второй серии нагружений было меньшим по типу соскальзывания, так как ослабленная структура кости была уплотнена тракцией за стержень с упорной резьбой. Третья серия нагружений после добавочной компрессии выявило ещё меньшее смещение.

Возможность управлять сдавлением отломков за счет параллельного расположения стержней выгодно отличает второй (компрессионный вариант) остеосинтеза от первого (фиксационного), в котором давалась одномоментная компрессия и стержень, выполняющий функцию стабилизации перелома, перекрещивался с компрессирующим, не позволяя осуществлять осевое сжатие. В эксперименте это отчетливо прослеживается во второй и третьей сериях нагружений, когда после дополнительной компрессии сопротивление нагрузкам во второй группе образцов возрастало, в первой группе — прогрессивно уменьшалось.

Жёсткость фиксации образцов первой группы была меньшей также из-за того, что направление проведения стабилизирующего стержня в большей степени совпадало с вектором нагрузки, а упор в наиболее прочную структуру шейки бедренной кости (дугу Адамса) потенцировал смещающие усилия.

Таким образом, результатом проведенного эксперимента достоверно доказано преимущество компрессионного способа (патент РФ №2223702). Клинический материал (46 больных) показал возможность ранней активизации пациентов, адаптации их к самостоятельному передвижению, с нагружением оперированной конечности без опасности возникновения смещения отломков или возникновения диастаза между фрагментами, ибо внутреннее напряжение в отломках при нагрузке обратнопропорционально её деформации (смещению), т.е. чем больше де

Список литературы Сравнительная характеристика линейных перемещений отломков проксимального отдела бедренной кости при чрескостной фиксации

- Котельников, Г.П. Травматология: учебник для пред-и постдиплом. подготовки/Г.П.Котельников, А.Ф.Краснов, В.Ф.Мирошниченко. -М.: Медицина, 2001. -405с.

- Каплан, А.В. Закрытые повреждения костей и суставов/А.В.Каплан. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 1967. -512с.

- Чернавский, В.А. Переломы бедра и их лечение/В.А.Чернавский. -М.,1958. -С. 38-41.

- Киричек, С.И. Травматология и ортопедия: руководство для врачей/С.И.Киричек. -Мн., 2002. -134 с.

- Хирургическое лечение переломов проксимального отдела бедра у людей пожилого и старческого возраста/А.П.Барабаш, В.М.Иванов, А.Г.Русанов и др. Саратов: При-волж. кн. изд-во, 2006. -271 с.

- Пат. 2162304 РФ, МПК А 61 В 17/56. Способ лечения переломов проксимального отдела бедренной кости/Жадёнов И.И., Иванов В.М., Либерзон Р.Д., Рузанов В.И., Длясин Н.Г., Зуев П.А., Русанов А.Г. (РФ); Заявитель и патентообладатель ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий. -№ 99119861/14; заявл. 12.09.99; опубл. 27.01.01, Бюл. № 3. -6 с.

- Пат. 2223702 РФ, МПК А 61 В 17/56. Способ лечения чрез-и межвертельных переломов бедренной кости/Барабаш А.П., Русанов А.Г., Иванов В.М., Длясин Н.Г. (РФ); Заявитель и патентообладатель ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий. -№ 2002102479/14; заявл. 28.01.02; опубл. 20.02.04, Бюл. № 3. -7 с.

- Кнетс, И.В. Деформирование и разрушение твёр-дых биологических тканей/И.В.Кнетс, Г.О.Прафорд, Ю.Ж.Саугозис. -Рига: Знание, 1980. -485 с.

- Внутреннее напряжение при нагрузках биомеханических конструкций «отломки бедренной кости -аппарат внешней фиксации», «отломки бедренной кости -накостный фиксатор» и клинические аспекты их проявления/А.К.Попсуйшанка, И.Н.Боровик, А.Н.Белостоцкий, О.В.Манаков//Ортопедия, травматология и протезирование. -2003. -№ 2. -С. 56-62.