Сравнительная характеристика методов анестезии плечевого сплетения при органосохранных операциях у собак

Автор: Воронова Мария Олеговна, Корнюшенков Евгений Александрович, Ватников Юрий Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 11, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - сравнение внутривенной анестезии и двух методов местной анестезии (слепой метод и метод с использованием нейростимулятора) при блокаде плечевого сплетения для интраоперационной анальгезии у собак, при органосохранном хирургическом вмешательстве на предплечье. Пятнадцать собак были разделены на три группы. Группа 1 в качестве обезболивания получала внутривенные анальгетики, группе 2 была проведена блокада предплечья слепым методом, группе 3 была проведена блокада плечевого сплетения с помощью нейростимулятора. В группе 1 в качестве обезболивания использовался внутривенно кетаминс инфузией с постоянной скоростью (ИПС) 2-4 мг/кг/ч и фентанил 5 мкг/кг болюсами при необходимости. В группах 2 и 3 в качестве обезболивания использовали ропивакаин в дозе 2 мг/кг. В качестве премедикации исследуемые получали морфин в дозе 0,5 мг/кг в/м и ацепромазин 0,03 мг/кг в/м. Для индукции все пациенты получили пропофол в дозе 4-6 мг/кг, в качестве поддерживающего анестетика использовался севофлюранс минимальной альвеолярной концентрации (МАК) 2 %. Весь интраоперационный период проводился учет параметров сердечно-сосудистой и респираторной систем. Результаты исследования показали, что как внутривенная анальгезия, так и локорегионарная анестезия являются эффективными методами, обеспечивающими интраоперационную анальгезию, однако использование локорегионарной анестезии дает ряд преимуществ над внутривенной анальгезией, снижая развитие нежелательных побочных эффектов, ускоряя время пробуждения, восстановление и выписку животного из стационара. Использование метода нейростимуляции нервов, в отличие от классического слепого метода, оказалось более эффективным, благодаря возможности данного метода определять отдельные нервы плечевого сплетения и доставлять местный анестетик максимально близко к ним, повышая успех развития блокады.

Плечевое сплетение, тотальная внутривенная анестезия, регионарная анестезия, нейростимуляция нервов, собака, орагносохранные операции

Короткий адрес: https://sciup.org/140290038

IDR: 140290038 | УДК: 619 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-11-130-137

Текст научной статьи Сравнительная характеристика методов анестезии плечевого сплетения при органосохранных операциях у собак

Введение. Вопросы обезболивания – всегда актуальная тема современной медицины человека и животных. Принципы подхода к лечению онкологических больных с хроническим болевым синдромом все глубже изучаются и совершенствуются, улучшая качество жизни наших пациентов и их владельцев, а также увеличивая ее продолжительность. Органосохранные операции – это болезненные процедуры, которые требуют введения системных анальгетиков для поддержания адекватного уровня анальгезии у пациентов в интраоперационный период. Однако эти препараты могут иметь некоторые нежелательные побочные эффекты [12]. С целью уменьшения нежелательных побочных эффектов от внутривенной анальгезии были разработаны методы местной анестезии нервных сплетений, которые сводят к минимуму или дают возможность совсем отказаться от использова- ния системных препаратов для анальгезии в интраоперационный период, тем самым уменьшая их негативное влияние. Особенно это важно для коморбидных гериотрических пациентов, пациентов в стадии декомпенсации, требующих экстренного хирургического вмешательства, и других категорий пациентов с высокими анестезиологическими рисками [2]. Исследования в медицине показали, что методы локорегионар-ной анестезии обеспечивают более качественное обезболивание и снижают смертность по сравнению с внутривенной анальгезией, а также сокращают время пребывания в стационаре [3].

Местная анестезия становится более популярной в практике ветеринарного врача при хирургическом лечении, однако все равно используется спорадически. Также блокады становятся популярны в сочетании с общей анестезией, как часть сбалансированного протокола анестезии.

При этом блокада плечевого сплетения – это метод местной анестезии, который обеспечивает интраоперационную и послеоперационную анальгезию на дистальном отделе передних конечностей на уровне плечевого сплетения путем инфильтрации местного анестетика [6]. Однако есть данные, что традиционный «слепой» метод по анатомическим ориентирам составляет 25–75 % успеха, потому что успех развития блока во многом зависит от конституционально-анатомических особенностей пациента и навыков врача-анестезиолога [1]. В связи с этим в анестезии человека существует метод вари-фикации нервов при помощи нейростимулятора – генератора переменного потока с заданной частотой, измеряемой в Гц (колебаний/секунду). В то же время в ветеринарной практике информации по данному методу недостаточно и руководство для оценки качества данного метода отсутствует.

Цель исследования – сравнение интраоперационной анальгетической эффективности внутривенной анестезии и блокады плечевого сплетения посредством «слепого метода» и с использованием нейростимулятора у собак при органосохранных операциях на грудных конечностях дистальнее плеча.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники «Биоконтроль». Материалом служили данные 15 взрослых собак в период с января 2018 по декабрь 2020 г., разных пород, с диагнозом остеосаркома костей предплечья, которым была проведена органосохранная операция с использованием биоимплантанта в качестве материала для замещения. Основные анестезиологические риски: коморбидный гериатрический пациент, с большой кровопотерей, длительная операция (в среднем около четырех часов), последствия после химиотерапии. К критериям включения в исследование мы относили: отсутствие серьезных сопутствующих патологий (хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, ге-патопатии), оперативное вмешательство на дистальном отделе предплечья, отсутствие метастаз.

Всем исследуемым животным был проведен общий осмотр, анализы крови, инструментальные методы диагностики (общий клинический анализ (ОКА), биохимический анализ крови, коагулограмма, УЗИ сердца и брюшной полости, рентген грудной клетки, компьютерная томография). В качестве препарата для химиотерапии использовались препараты платины, а именно цисплатин. В качестве премедикации все животные получали морфин 0,5 мг/кг и аце-промазин 0,03 мг/кг. Для индукции в анестезию был использован пропофол для полной релаксации и интубации. Дальше, в течение всей операции, в качестве гипнотика был использован севофлюран МАК 2 %. Раствор Рингера в дозе 5–10 мл/кг использовался в качестве инфузионной поддержки во время операции. В качестве препарата выбора для регионарной анестезии предплечья был использован ропи-вакаин 0,75 % в дозе 2 мг/кг.

Пациенты группы 1, анестезиологическое пособие которых проводилось путем введения внутривенных анестетиков, в качестве основного анальгетика получали кетамин в дозе 2–4 мг/кг/ч в виде ИПС в течение всего интраоперационного периода и болюсы фентанила в дозе 5 мкг/кг для углубления анестезии при необходимости.

Для проведения блокады в группе 2 использовался классический «слепой» метод по анатомическим ориентирам. Техника блокады осуществлялась следующим образом: положение пациента – на боку, конечность, которую необходимо обезболить, располагается сверху, в естественном положении, перпендикулярно продольной оси тела. Место пункции располагается краниальнее акромиона и медиальнее подлопаточной мышцы. Для удобства выполнения можно провести воображаемую линию между акромионом и краниальной границей большого бугра. Вторая воображаемая линия будет проведена перпендикулярно первой. Эта линия определяет направление продвижения иглы. Для оценки глубины введения иглы необходимо пальпировать первое ребро и провести параллельную линию. Вторую линию следует провести вдоль яремной вены. Пересечение этих двух линий указывает на расположение каудального края плечевого сплетения [7].

В группе 3 использовался метод с применением техники стимуляции нервов для индивидуальной идентификации по характерным подергиваниям срединного, лучевого, локтевого и мышечно-кожного нервов.

Технику блокады в группе 3 осуществляли следующим способом: подавали электрический стимул близко к нерву (локтевой, лучевой, срединный и кожно-мышечный) специальной иглой и дальше наблюдали движения конечности, которые иннервируются данным нервом. Для этого нужна замкнутая электрическая цепь. Чтобы возникла замкнутая цепь, один электрод должен пойти на кожу (датчиком на ЭКГ). Второй электрод подсоединяли к специальной игле для стимуляции нерва. Специальная игла состоит из изоляционного материала, поэтому электрический сигнал может проходить только из самого кончика иглы. Эта игла не такая острая, поэтому возможность повредить нерв минимальная. К линии, предназначенной для раствора, подключается шприц с анестетиком и заполняется. Дальше электрод подсоединяется к самому аппарату. Обрабатывается операционное поле, подключается электрод с иглой к нейростимулятору, цепь замыкается. Стимулирующая игла нейростимулятора вводится краниальнее акромиона и медиальнее подлопаточной мышцы. Поиск нерва по мере локализации нервного ствола осуществляется ориентированием на силу мышечного отклика и снижением значения тока импульса от высоких частот (1,6 мА), до уровня 0,4–0,2 мА, что позволяет локализовать нерв в очень точных пределах 1–2 мм. Пока вводим иглу, мы должны видеть постоянное сокращение конечностей, потому что, если мы этого не видим, значит, игла сместилась, и мы не находимся близко к нерву. Когда спускаем показатели до 0,4 мА, к этому моменту мы не должны видеть сокращения, иначе это значит, что мы находимся в нерве и можем его повредить [4]. Далее не забываем провести аспирационную пробу, чтобы убедиться, что мы не в сосуде и вводим анестетик. После введения местного анестетика сокращение конечности исчезает [11]. Мы использовали нейростимуля- тор «Стимуплекс HNS 12» c функцией SENSe компании Б. Браун.

Эффективность анальгезии оценивалась на основании изменений гемодинамики и респираторных изменений в ответ на проверку глубокой болевой чувствительности на каждом пальце обезболенной конечности щипковым методом.

Для пациентов, у которых не развивалась блокада (n = 4), был выполнен повторный блок, для введения использовался бупивакаин 0,75 % в дозе 1 мг/кг, чтобы не достигнуть токсической дозы [10]. Один пациент из группы 2, у которого после второй попытки была развита только частичная блокада, был переведен на внутривенное введение анальгетиков, аналогично группе 1, из-за порогового уровня токсической дозы местных анестетиков.

Результаты исследования и их обсуждение. Хирургическое вмешательство прошло без значимых осложнений для всех трех групп. Средняя продолжительность оперативного вмешательства в среднем составила 230 мин. Значимых различий между частотой сердечных сокращений (ЧСС), средним артериальным давлением (САД), температурой, пульсоксимет-рией (SpO2) и капнографией (EtCO2) не было. В группе 2 процент неудачных блокад составил 60 % (n = 3), группе 3 – 20 % (n = 1). Трем пациентам из группы 2 и одному пациенту из группы 3 потребовался повторный блок. В результате повторной блокады только у одного пациента группы 2 блокада развилась частично, и анестезиологическое ведение этого пациента проходило аналогично пациентам из группы 1.

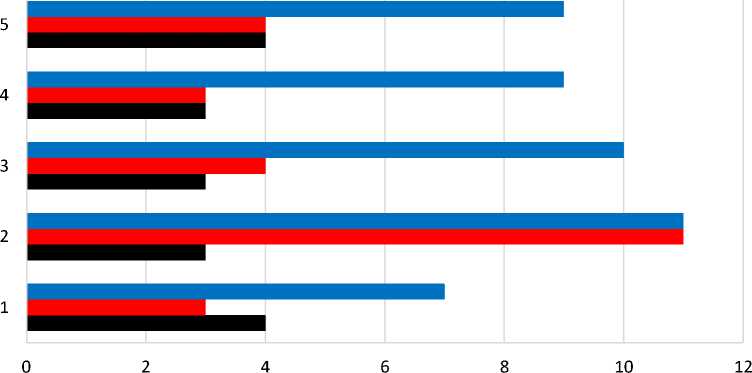

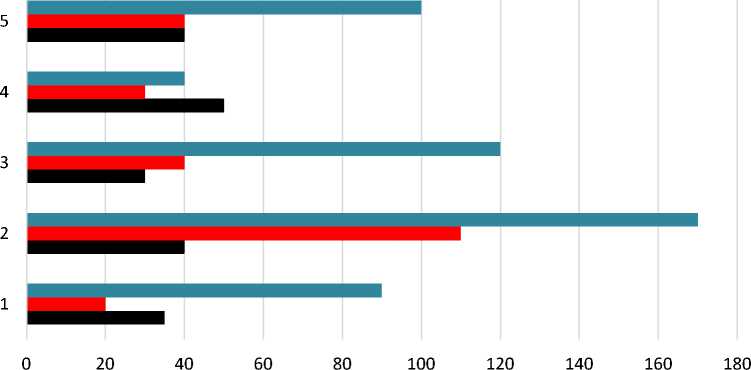

Пробуждение пациентов, которым была выполнена блокада плечевого сплетения, было более мягким и комфортным, без ажиотации. Постоперационная тошнота и рвота наблюдалась у 60 % (n = 3) пациентов группы 1 и 20 % (n = 1) группы 2. Экстубация этих пациентов была существенно быстрее. Пациентам после блокады еда была предложена раньше, чем животным, получившим внутривенную анальгезию. Данные фиксации появления глотательного рефлекса с последующей экстубацией и кормления представлены на рисунках 1, 2.

■ группа 1 ■ группа 2 ■ группа 3

Рис. 1. Время кормления животных после оперативного вмешательства (по оси Х – номер по порядку исследуемых в каждой группе; по оси У – время, ч)

■ группа 1 ■ группа 2 ■ группа 3

Рис. 2. Время экстубации пациентов

(по оси Х – номер по порядку исследуемых в каждой группе; по оси У – время, мин)

Важным аспектом в более быстром пробуждении пациентов группы 2 и 3 еще являлось то, что в постоперационный период все пациенты получали ИПС кетамина 0,2 мг/кг/ч вместе с ИПС лидокаина 50 мкг/кг/мин, а также промедол 20 мг. Соответственно эти препараты кумулировались для группы 1, тем самым продолжая седативный эффект и побочные эффекты внутри- венных анальгетиков. Всем пациентам проводился контроль газов венозной крови через 3 ч после оперативного вмешательства, по результатам у пациентов группы 1 был выявлен респираторный ацидоз, в то время как вентиляция пациентов групп 2 и 3 была в пределах нормы (табл.).

Результаты исследования венозной крови на газовый и электролитный состав

|

Показатель |

ФП* |

Группа |

||

|

1 |

2 |

3 |

||

|

pH |

7,32–7,50 |

7,22±0,1 |

7,4±0,8 |

7,32±0 |

|

pCO 2 |

33–50 |

54±0,6 |

36,2±7,2 |

40±3,4 |

|

PO 2 |

50–70 |

100±35,4 |

54,5±10,2 |

39,5±25,2 |

|

BE |

–2,0–2,0 |

–6,2±0,6 |

–2,2±3,4 |

8,4±2,8 |

|

tCO 2 |

23,0–29,0 |

36,6±9 |

23,2±4,5 |

23,05±4,65 |

|

HCO 3 |

18,0–27,0 |

34,0±8,05 |

22,05±3,95 |

21,8±4,2 |

|

Na+ |

145–154 |

150,5±1,5 |

153,5±1,8 |

151±0,7 |

|

K+ |

4,1–5,3 |

4,65±0,7 |

3,35±0,6 |

3,85±0,1 |

*ФП – физиологический показатель.

Результаты исследования показывают, что как внутривенная анальгезия, так и локорегио-нарная анестезия являются эффективными методами, обеспечивающими интраоперационную анальгезию и подходят для длительных операций при органосохранном хирургическом вмешательстве на предплечье. Однако использование локорегионарной анестезии дает преимущества по сравнению с внутривенной, снижая побочные эффекты внутривенных анальгетиков. Диссоциативные анестетики и опиоиды, системно применяемые для внутривенной анальгезии, могут вызывать возбуждение, рвоту, снижение перистальтики желудочнокишечного тракта (ЖКТ), седацию, а также респираторную депрессию, тем самым приводя к респираторному ацидозу, последующим осложнениям и задержке восстановления животного после анестезии [5]. Кроме того, регионарная блокада местными анестетиками может вызвать полную блокаду сенсорных нервных волокон и тем самым ограничить или предотвратить развитие вторичной центральной сенсибилизации к боли [8].

Классический слепой метод проводниковой анестезии плечевого сплетения, выполненный в группе 2, уступает методике блокады с помощью нейростимулятора. Для слепого метода требуются большие объемы местного анестетика, а процент неудачных блокад значительно выше, чем у пациентов группы 3. Использование нейростимулятора, в свою очередь, может значительно повысить успешность блокады и в то же время уменьшить объем вводимого рас- твора, потому что вводится необходимый объем местного анестетика в определенное место, где он всегда будет работать [9].

Выводы. Данное исследование показало, что внутривенная анальгезия, как и локорегио-нарная анестезия, являются эффективными методами, способными обеспечить интраоперационную анальгезию при органосохранных операциях на дистальном отделе грудных конечностях с использованием биоимплантата в качестве материала для замещения. Однако использование локорегионарной анестезии дает ряд преимуществ над внутривенной анальгезией, снижая развитие нежелательных побочных эффектов, время пробуждения, восстановления и выписки животного из стационара.

Также было клинически доказано, что использование метода нейростимуляции нервов позволяет нам определить отдельные нервы плечевого сплетения и доставить местный анестетик максимально близко к ним, повышая успех развития блока, в отличие от классического слепого метода, где успех развития блокады показал худшие результаты. Отсюда следует, что блокада плечевого плетения путем нейростимуляции нервов является наиболее безопасным и эффективным методом анальгезии при болезненных органосохранных операциях у онкологических гериатрических пациентов, это дает возможность рекомендовать проведение данных операций и развивать онкоортопедию в ветеринарии. Требуются дополнительные исследования на пациентах с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Список литературы Сравнительная характеристика методов анестезии плечевого сплетения при органосохранных операциях у собак

- Воронова М.О., Ватников Ю.А. Использование метода блокады плечевого сплетения под контролем нейростимулятора у собак // Advances in Science and Technology: сб. ст. XXXIII Междунар. науч.-практ. конф. (15 декабря 2020 г., Москва). М., 2020. С. 16–19.

- Корнюшенков Е.А. Общие вопросы анестезиологии и интенсивной терапии мелких домашних животных. М.: Сам Полиграфист, 2017.

- De Marzo C., Crovace A., De Monte V., Grimaldi D., Iarussi F., & Staffieri F. (2012). Comparison of intra-operative analgesia pro-vided by intravenous regional anesthesia or brachial plexus block for pancarpal arthrodesis in dogs. Research in Veterinary Science, 93(3), p. 1493–1497.

- Hadzic A., Vloka J.D., 2004. Peripheral nerve stimulators and nerve stimulation. In: Hadzic, A., Vloka, J.D. (Eds.), Peripheral Nerve Blocks: Principles and Practice, vol.. McGraw-Hill, New York, USA, pp. 43–49.

- Haskins S.C., 1992. The case against the routine use of analgesics. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice 22, 359–360.

- Lemke K.A., Dawson S.D., 2000. Local and regional anesthesia. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice 30, 839–857.

- Luis Campoy and Matt R. Read. Small animal regional anesthesia and analgesia. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2013, page 151–152.

- Martin J.J., Moore G.P., 1997. Pearls, pitfalls, and updates for pain management. Emergency Medicine Clinics of North America 15, p. 399–415.

- Perris T.M., Watt J.M. The road to success: A review of 1000 axillary brachial plexus blocks. Anaesthesia peri-operative medicine, critical care and pain, Volume 58, Issue 12, December 2003, p 1159–1272.

- Susceptibility of Nerve Fibers to Local Anes-thesia: “Size Principle” Challenged. Anesthe-siology December 2001, Vol. 95, 5A–6A.

- Vainionpaa Vilho A., Haavisto Ermo T., Huha Teija M., Korpi Kauko J., Nuutinen Lauri S., Hollmen Arno I., Jozwiak Hanna M., Magnusson Asa A. A Clinical and Pharmacokinetic Compari-son of Ropivacaine and Bupivacaine in Axillary Plexus Block. Anesthesia & Analge-sia:September 1995. V. 81. Issue 3. P. 534–538.

- Voronova M.O., Kornushenkov E.A., Vatni-kov Y.A. Method of locoregional anesthesia for organ-preserving operations on the forelimbs in dogs. Scientries research of the SCO coun-tries. Beijing, PRC, December 8, 2020, p. 119–122.