Сравнительная характеристика морфологии и химического состава россыпного золота (Средний Урал)

Автор: Калина К.Н., Илалтдинов И.Я.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Пойменные аллювиальные отложения р. Гаревки участка недр «Европейский» Горнозаводского района Пермского края относятся к верхнеплейстоцен-голоценовым отложениям с установленной золотоносностью. Шлиховое опробование р. Гаревки с отбором литологических проб позволило определить выход тяжелой фракции в соответствии с литологической характеристикой отложений. Изучение золота способствовало выявлению характера изменения морфологии и химического состава металла в удалении от устья речки вниз по течению.

Золото, морфология золота, химический состав золота, средний урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147245127

IDR: 147245127 | УДК: 552.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.3.275

Текст научной статьи Сравнительная характеристика морфологии и химического состава россыпного золота (Средний Урал)

Аллювиальные отложения больших и малых рек Горнозаводского района издавна являются перспективными на золото.

Ранее авторами изучалось золото Гарев-ской россыпи с двумя золотоносными горизонтами: верхнеплейстоцен-голоценовым (пойменный) и олигоценовым (террасовый). Всего изучено 60 знаков золота. В обоих горизонтах практически отсутствует тонкое золото (размером менее 0,1 мм), что косвенно указывает на активную динамику речного россыпеобразующего потока. Установлено, что террасовый металлоносный горизонт имеет два источника питания, а пойменный – один, что подтверждается химическим составом золота. Пойменное золото содержит малое количество элементов-примесей, содержания серебра в золоте низкие – до 1%. Террасовая россыпь содержит данную примесь до 10% (Петухов и др., 2022; Калина, 2022; Калина, 2023).В связи с этим была поставлена задача изучения изменения типоморфных особенностей р. Гаревки от устья до нижнего течения (границы участка «Европейский»).

Геологическое строение района исследования

Участок недр «Европейский» находится в Горнозаводском городском округе Пермского края в 16 км от п. Промысла.

В тектоническом отношении р. Гаревка находится в крайней западной части Тагило-Магнитогорского прогиба Салатимской подзоны, выделенной из состава Тагильской мегазоны на стыке палеоконтинентального и па-леоостроводужного секторов. Западная граница Тагило-Магнитогорского прогиба проходит по Тылайско-Промысловскому надвигу. Здесь распространены сложнодис-лоцированные комплексы метаморфизованных терригенных, вулканогенных и интрузивных пород, составляющие образования (с запада на восток) колпаковской, пальничнин-ской и выйской свит.

В пределах участка недр Европейский установлены тела метадолеритов, плагиогра-нит-порфиров и гранит-порфиров, закартированные среди вулканогенных образований колпаковской и пальничнинской свит. Мета-долериты встречаются преимущественно к западу от Главного водораздела, между Тылай-ско-Промысловским надвигом и Чекменским разломом среди терригенных и терригенновулканогенных образований пальничнинской свиты в виде даек (возможно, и согласных субвулканических образований) северо-северозападной ориентировки мощностью 30–70 м и протяжённостью сотни метров, реже до 3 км. Падение восточное с углами 65–70о, по контактам периодически развиты коры выветривания. Иногда метадолериты сильно катакла-зированы и окварцованы.

Породы сильно изменены до зеленосланцевой ступени (эпидот-мусковит-хлорито-вая субфация) метаморфизма, рассланцо-ваны, перекристаллизованы. В центральных частях даек диабазов сохраняется массивная текстура, они менее метаморфизованы (граница автометаморфизма и зеленосланцевой фации).

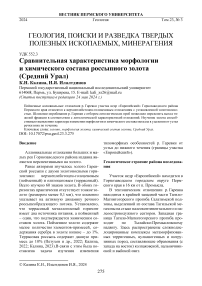

Рис. 1 . Схема шлихового и литологического опробования р. Гарёвки (масштаб 1:10000): 100-1 - шлиховая проба, ЛП-1 - литологическая проба

Плагиогранит-порфиры и гранит-пор-фиры в виде жил распространены среди вулканогенных отложений пальничнинской, реже колпаковской свит. Они отнесены к субвулканическим образованиям ввиду тесной связи с основными вулканитами.

Плагиогранит-порфиры метаморфизованы на зеленосланцевой ступени метаморфизма (эпидот-мусковит-хлоритовая субфация), катаклазированы, в отдельных случаях эпидотизированы, окварцованы, хлоритизи-рованы и карбонатизированы.

Методика исследований

Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП ПГНИУ. Выделение золота из тяжелой фракции проводилось под стереомикроскопом Nikon SMZ 660. На сканирующем электронном микроскопе марки JSM 6390LV (фирмы Jeol, Япония) с энергодисперсионной приставкой INCA ENERGY 350 (Oxford Instruments, Великобритания) было выполнено сканирование и определение химического состава каждой частицы золота. Режим работы прибора: напряжение – 20 кВ, сила тока – 20 А, рабочее расстояние 12 мм. Литологический контроль золотоносности

Литологический контроль заключается в том, что зоны с максимальной концентрацией тяжелых минералов приурочены к наиболее грубообломочным разностям осадков (Осо-вецкий, 1986).

Дополнительно при изучении морфологических особенностей золота установлено, что металл крупнее в валунно-галечных грубообломочных отложениях, чем в гравийно-галечных.

Методически было невозможно провести гранулометрический анализ аллювиальных отложений в месте отбора литологических проб, так как потребовалось бы отобрать значительную по массе пробу, исходя из размера наиболее крупного обломка и степени сортировки зерен по крупности. В связи с этим в месте отбора шлиховой пробы была отобрана литологическая проба, чтобы оценить степень концентрации в отложениях минералов тяжелой фракции.

Обсуждение результатов

Сопоставление результатов шлихового опробования русловой фации современного аллювия р. Гаревки, а именно литологического состава исходной пробы и концентраций золота показало, что наибольшее количество золота приурочено к тем участкам, где гранулометрический состав отложений характеризуется наибольшей крупностью (табл. 1).

Макроскопическое описание материала шлиховых проб и выход тяжелой фракции в литологических пробах позволяют косвенно провести литологический контроль между содержанием валунно-галечного материала и концентрацией тяжелых минералов (табл. 2).

В частности, максимальный выход тяжелой фракции приурочен к гравийногалечным отложениям с валунами в верхнем течении р. Гаревки, тогда как в среднем и нижнем течении с преобладанием гравийногалечных отложений выход тяжелой фракции практически одинаков.

Сравнительная характеристика золота

Верхнее течение. Золото разделяется на два генетических типа – россыпной и рудный – с незначительной разницей соответственно на 55 и 45 %.

Среди частиц золота верхнего течения преобладает уплощенная морфометрическая форма (45 %), в два раза ей уступает интерстициальная (27 %).

В выборке встречается два сростка золота, каждый сформирован из двух агрегатов. Один агрегат сцеплен нерудным материалом, возможно, относительно недавно высвободившимся из коренного источника металлом.

По баллу окатанности преобладает среднеокатанное золото (балл 3). Следует отметить, что среди золота всей р. Гаревки только в верхнем течении установлена золотина с отличной окатанностью (балл 6).

Поверхность золота неровная, ямчато-бу-горчатая, свежие борозды и царапины отмечаются только в одном знаке. Многочисленны борозды более позднего типа, слабо-выглаженные. Наблюдаются следы давления вышележащих минералов. Края золота часто завальцованы, на таких участках встречаются пленки и включения иных минералов, преимущественно кварца.

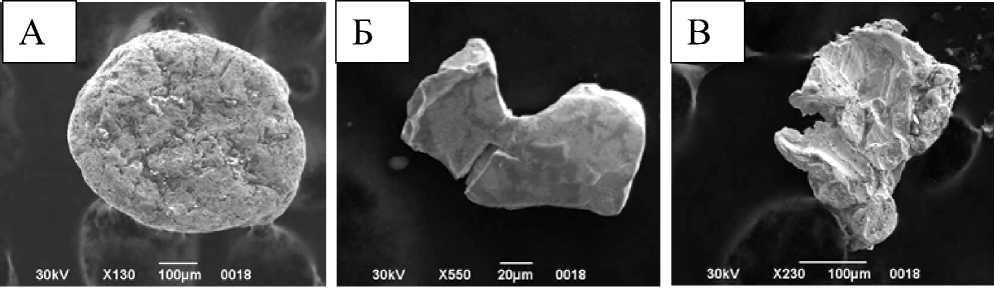

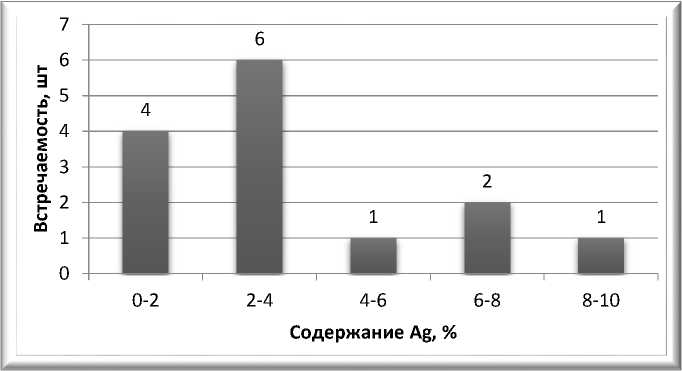

По результатам исследования химического состава, на участке верхнего течения содержание чистого золота варьирует от 89,6 до 99 мас.%. По диаграмме содержания серебра в золоте делается вывод, что на верхнем течении наиболее химически чистое золото (рис. 3).

Среднее течение . На данном участке генетические типы содержат 44 % золота россыпного и 56 % рудного типа. В данной обстановке рудный тип незначительно превышает россыпной.

Среди морфометрических форм золота р. Гаревки в среднем течении преимущество у комковатых знаков (31 %), по 25 % соответственно выделяются интерстициальные и пластинчатые формы. Агрегатные частицы металла на данном участке встречены в количестве одного зерна, морфологический облик которого указывает на механическое вдавливание одних частиц в другие, что свидетельствует о сильном давлении близлежащих минеральных видов на месте нахождения.

Таблица 1. Содержание золота в литологических разностях р. Гаревки

|

Участок, номер пробы |

Литология отложений |

Число знаков |

|

|

К н о о к X & о И |

100-6 |

Валунно-галечные отложения кварца и слюдисто-кварцевых сланцев в песчано-глинистом серо-коричневом заполнителе |

3 |

|

100-7 |

Валунный материал представлен кварцем, дресва кварца и сланцев в серо-зеленом глинистом заполнителе глина плотная, плохо отмывается |

1 |

|

|

100-8 |

Валуны кварца, гравийно-галечные отложения кварца и слюдисто-кварцевых сланцев в песчано-глинистом буром заполнителе |

2 |

|

|

100-9 + ЛП |

Валуны кварца, гравийно-галечные отложения (преимущественно) кварца и слюдисто-кварцевых сланцев в песчано-глинистом буром заполнителе |

5 |

|

|

100-10 |

Преимущественно валунный материал, низкое содержание гравийно-галечных отложений, бурый песчано-глинистый заполнитель |

1 |

|

|

О К н к Ct о & и |

100-1 |

Валунно-галечный материал представлен кварцем, слюдистокварцевыми сланцами в коричневом песчано-глинистом заполнителе |

0 |

|

100-2 + ЛП |

Гравийно-галечный материал, небольшое количество валунов кварца, основной материал представлен слюдисто-кварцевыми сланцами |

3 |

|

|

100-3 |

Гравийно-галечный материал кварца, реже слюдисто-кварцевых сланцев в буром песчано-глинистом заполнителе |

2 |

|

|

100-4 |

Валунно-галечные отложения кварца и слюдисто-кварцевых сланцев в песчано-глинистом серо-коричневом заполнителе |

4 |

|

|

100-5 |

Валуны кварца, галечный материал представлен кварцем и слюдисто-кварцевыми сланцами в буром песчаном заполнителе |

7 |

|

|

к и н о и й К |

100-11 |

Валунно-галечный материал представлен кварцем, слюдистокварцевыми сланцами в песчаном заполнителе |

11 |

|

100-12 |

Гравийно-галечный материал представлен преимущественно слюдисто-кварцевыми сланцами |

3 |

|

|

100-13 |

Гравийно-галечный материал преимущественно представлен кварцем в песчаном заполнителе с большим количеством дресвы сланцев |

1 |

|

|

100-14 + ЛП |

Гравийно-галечный материал представлен преимущественно слюдисто-кварцевыми сланцами в песчаном заполнителе |

5 |

|

|

100-15 |

Галечный материал в песчаном заполнителе с большим количеством дресвы сланца |

2 |

|

|

Поверхность металла значительно отличается от золота верхнего течения. Практически каждая частица имеет те или иные следы переноса в водно-аллювиальной среде. Края сильно завальцованы и смяты к центру. Единичные знаки содержат включения и пленки. Тем не менее пара золотин совершенно не имеет следов переноса, а также на их поверхности заметна новая пленка, возможно, высокопробная оболочка. |

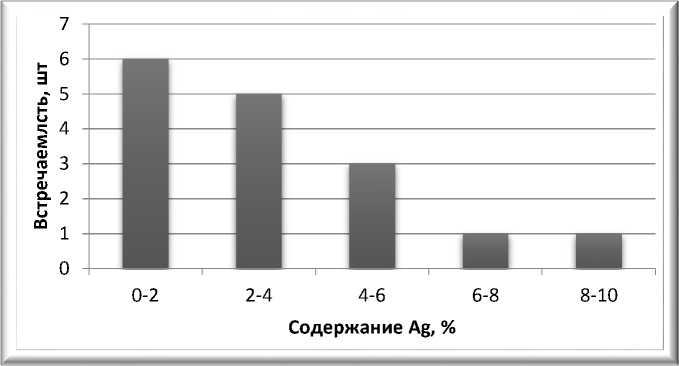

Отмечается широкий спектр содержания химически чистого золота в составе зерен, химически чистого золота в составе зерен, который варьирует от 58,74 до 98,02 мас.% (рис. 4). На возможное влияние нескольких источников питания указывает бимодальная диаграмма содержания Ag в золоте. |

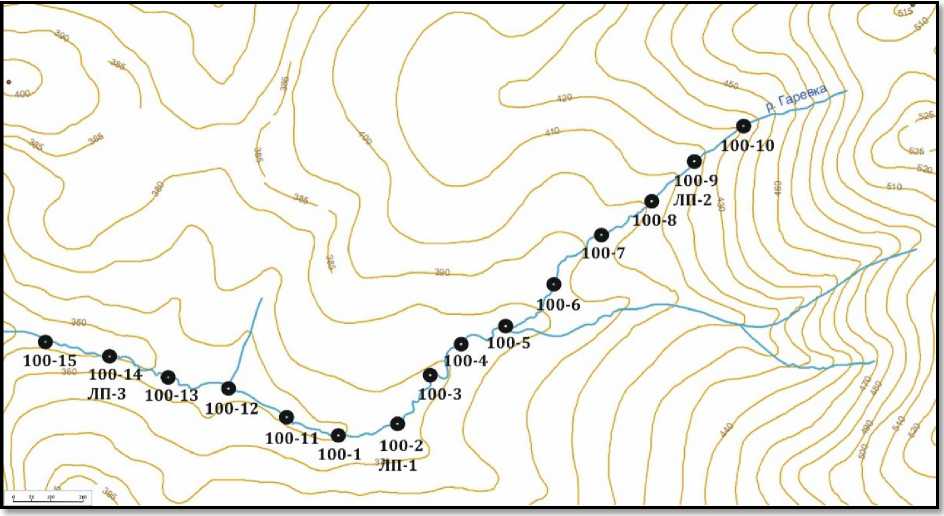

Рис. 2. Морфологические особенности золота: А – верхнее течение, золото с отличной окатанно-стью; Б, В – нижнее течение: Б – гипергенное золото, В – золото, переносимое в водно-аллювиальной среде

Нижнее течение. Преимущественное значение россыпного (60 %) над рудным (40 %) установлено в нижнем течении р. Гаревки.

Данный факт подтверждается и морфометрическими формами золота – преобладают уплощенные и пластинчатые знаки, на их общую долю уходит 60 %.

Сростки в нижнем течении наиболее представительны. Всего 4 знака золота, два с 3 агрегатами металла, а остальные с 2 зернами. Преимущественно выделяется сцепление при механическом вдавливании, встречаются включения кварца.

На участке нижнего течения 50 % выборки занимают среднеокатанные знаки золота (балл 3), которым немного уступает золото с хорошей окатанностью.

Поверхность металла имеет огромное разнообразие: от гладкого до смятого в разных направлениях (рис. 2. б, в). Часть золота имеет характер находящегося в гипергенных условиях, а остальная – перемещающегося в водно-аллювиальной среде. Возможно, это связано с тем, что на нижнем течении речки встречаются участки с небольшими техногенными отвалами. Вода при паводках сильным течением смывает материал с бортов и золото оседает в речке.

Спектр содержания доли примесей увеличивается к нижнему течению и содержит от 55,89 до 98,98 мас.% содержания Au в химическом составе (рис. 5). Несмотря на это, большая часть золота является высокопробной.

Общий химический состав золота

Химический состав золота относится к числу важных параметров, который свидетельствует о пробе, геохимических ассоциациях, генезисе самородного металла.

По данным микрозондового анализа, проба золота имеет диапазон изменчивости от весьма низкопробного, высокосеребристого (<600 ‰) до весьма высокопробного, почти чистого золота (998–951 ‰) (Петровская, 1973).

Гистограмма распределения пробы золота имеет бимодальный характер со значительным преобладанием по частоте встречаемости весьма высокопробного золота – 51,1 % и незначительной долей весьма низкопробного золота – 4,25 %. Наличие нескольких максимумов и минимумов на гистограмме может служить показателем существования в известной мере обособленных групп самородного золота, что придает этой схеме генетический смысл (Петровская, 1973). В россыпи р. Гаревки присутствуют практически все обособленные по пробе группы самородного золота, выделяемые в соответствии с принятой систематикой, за исключением низкопробного золота – 699–600 ‰. При этом встречаемость весьма высокопробного и высокопробного золота (950–900 ‰) составляет суммарно 76,6 %. Закономерное возрастание содержания серебра в самородном золоте и, следовательно, понижение его пробы по мере уменьшения глубины формирования руд отмечалось многими исследователями.

Рис. 3. Гистограмма содержания Ag в золоте (0,0–10,0 %) на участке верхнего течения

Рис. 4. Модальная диаграмма содержания Ag в золоте (0,0–10,0 %) на участке среднего течения

Рис. 5 . Модальная диаграмма содержания Ag (0,0–10,0 %) в золоте на участке нижнего течения

Таблица. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции между логарифмами содержаний химических элементов

|

Элемент |

Au |

Cu |

Hg |

Cd |

Ag |

As |

Zn |

Bi |

Ni |

Co |

Sn |

|

Au |

1 |

0,04 |

0,42 |

0,97 |

1,00 |

0,10 |

0,12 |

0,09 |

0,05 |

0,08 |

0,04 |

|

Cu |

1 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,67 |

0,04 |

0,04 |

0,09 |

0,37 |

|

|

Hg |

1 |

0,45 |

0,40 |

0,05 |

0,04 |

0,04 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

||

|

Cd |

1 |

0,97 |

0,11 |

0,05 |

0,15 |

0,03 |

0,08 |

0,03 |

|||

|

Ag |

1 |

0,10 |

0,04 |

0,11 |

0,06 |

0,07 |

0,07 |

||||

|

As |

1 |

0,16 |

0,06 |

0,03 |

0,18 |

0,20 |

|||||

|

Zn |

1 |

0,16 |

0,10 |

0,04 |

0,03 |

||||||

|

Bi |

1 |

0,02 |

0,09 |

0,02 |

|||||||

|

Ni |

1 |

0,05 |

0,01 |

||||||||

|

Co |

1 |

0,05 |

|||||||||

|

Sn |

1 |

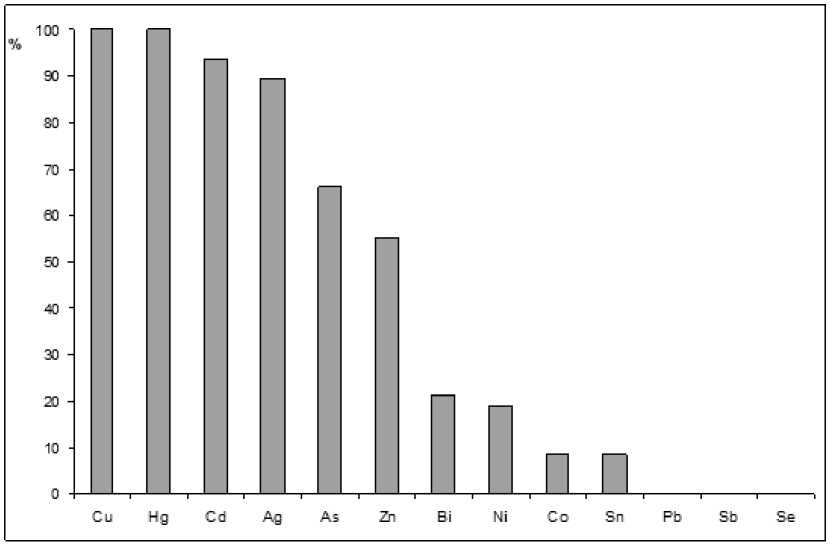

Рис. 6. Гистограмма встречаемости элементов-примесей в золоте р. Гаревки

В частности, средняя проба в близповерх-ностных месторождениях не превосходит 750 ‰, в месторождениях средних и больших глубин превышает 750 ‰; при этом в глубинных месторождениях часто встречается золото пробы выше 900 ‰ (Николаева, 1978).

Судя по характеру распределения и частоте встречаемости пробы золота в россыпи р. Гаревки, большая его часть может быть связана с месторождениями средних и больших глубин, так как доля частиц самородного золота с пробой более 750 ‰ составляет более 93 %, среди которых преобладает золото пробы выше 900 ‰ (76,6 %), что характерно для глубинных месторождений. Присутствие отдельных зерен металла с пробой до 750 ‰ может указывать на поступление металла из близповерхностных месторождений.

Дополнительную информацию о генетической природе самородного золота может дать спектр содержащихся в нем элементов-примесей. Н.В. Петровская (1973) отмечает, что если иметь в виду состав золотоносных минеральных парагенезисов природных соединений золота и все примеси в самородном металле, то к членам рассматриваемых геохимических ассоциаций должны быть отнесены элементы большей части таблицы Менделеева. Однако наиболее постоянные спутники золота – металлы, с которыми золото образует твердые растворы и интерметаллические соединения, а также компоненты комплексных соединений золота анионного типа. Первые определяют главные черты минералогии золота, со вторыми связана его растворимость и гидротермальный перенос в природных условиях.

К числу постоянных примесей в золоте относятся серебро и медь, ближайшие его соседи по Ib подгруппе 4–6 периодов таблицы Менделеева. По уменьшению степени постоянства ассоциаций с золотом в первом приближении намечается следующий ряд элементов: Ag – Cu – Fe – Sb – Te – Bi – Pb – Hg – Zn.

По результатам проведенного микрозон-дового анализа в самородном золоте р. Га-ревки установлен следующий ряд по уменьшению встречаемости элементов-примесей: Cu – Hg – Cd – Ag – As – Zn – Bi – Ni – Co – Sn. Как видим, данный ряд несколько отличается по уменьшению степени постоянства ассоциаций с золотом, установленным ранее. В частности, необычным является высокая встречаемость ртути и цинка (рис. 6).

Согласно ранее проведенным исследованиям, металлы, расположенные слева в таблице Менделеева от выделяемой своеобразной «медно-серебро-золотой оси», свидетельствуют о связи их с магмами основного состава, а расположенные справа нередко сопровождают умеренно-кислые и «смешанные» магматические образования (Петровская, 1973).

Из спектра элементов-примесей, установленных в золоте р. Гаревки, только никель и кобальт могут быть ассоциированы с магматизмом основного состава, тогда как остальная часть примесей указывает на иной источник поступления золота. Косвенно это отражается в бимодальном характере распределения пробы золота.

Корреляционные связи, установленные между химическими элементами в золоте, в основном слабые. Только три элемента – Au, Ag и Cd – составляют корреляционное ядро 0,8 ≤ rxy ≤ 1. Между цинком и медью наблюдается умеренная связь 0,5 ≤ rxy ≤ 0,8 (табл. 4.1). Данные корреляционные связи между халькофильными элементами свидетельствуют о едином процессе формирования (Аристов, 1984).

Заключение

Литологический контроль золотоносности установлен между содержанием валунногалечного материала и концентрацией тяжелых минералов. Максимальный выход тяжелой фракции приурочен к гравийно-галечным отложениям с валунами в верхнем течении р. Гаревки.

Морфология знаков золота свидетельствует о размыве золотосодержащих пород в верхнем течении. По мере удаления до нижнего течения появляются различные следы переноса металла в водно-аллювиальной среде.

По характеру распределения и частоте встречаемости пробы золота в россыпи р. Га-ревки большая его часть может быть связана с месторождениями средних и больших глубин. Присутствие отдельных зерен металла может указывать на его поступление из близповерхностных месторождений.

Корреляционное ядро в исследованном золоте составляют Au, Ag и Cd, что указывает на единый процесс формирования.

Список литературы Сравнительная характеристика морфологии и химического состава россыпного золота (Средний Урал)

- Аристов В.В. Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых. М.: Недра, 1984. 200 с.

- Калина К.Н., Голдырев В.Н. Золото ручья Правая Гаревка (Средний Урал). Геология в разв. мире. Перм. гос. нац. иссл. ун-ет. Пермь, 2023. С. 35-39.

- Калина К.Н. Морфологические особенности золота россыпи р. Гаревка // Геология в разв. мире. Перм. гос. нац. иссл. ун-ет. Пермь, 2022. С. 60-64. EDN: PXJKMH

- Николаева Л.А. Генетические особенности самородного золота как критерии при поисках и оценке руд и россыпей. М.: Недра, 1978. 101 с.

- Осовецкий Б.М. Тяжелая фракция аллювия. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 259 с. EDN: CQVYNJ

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 345 с.

- Петухов С.Н., Осовецкий Б.М., Калина К.Н. Основные характеристики россыпи р. Гаревки (Горнозаводский район, Пермский край) // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2022. С. 54-61.