Сравнительная характеристика пациентов алтайского края, получивших консервативное и хирургическое лечение ишемической болезни сердца

Автор: Номоконова Евгения Александровна, Елыкомов Валерий Анатольевич, Ефремушкина Анна Александровна, Киселева Елена Викторовна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: проведение анализа и сравнительной характеристики пациентов Алтайского края после консервативного и хирургического лечения ишемической болезни сердца (ИБС), а также оценка тактики ведения больных ИБС после хирургического лечения и без него. Материал и методы. В исследование было включено 186 пациентов: в I группу (n=101) - пациенты с ИБС, подвергшиеся коронарному шунтированию (КШ) в 2011, 2012 гг.; во II группу (n=85) - пациенты со стабильной ИБС без оперативного лечения, выписанные из стационара в 2011 и 2012 гг. Пациенты обеих групп были взяты на диспансерный учет через 3±1,8 мес. после госпитализации (p=0,3) и наблюдались в течение последующих двух лет (2013-2014 гг.). Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Результаты. Возраст пациентов в среднем составил 60 лет (р=0,2). В обеих группах преобладали жители сельской местности (60,4 и 56,5%, р=0,5) и лица мужского пола (87,1 и 67%, р=0,001). По имеющимся у пациентов факторам риска ИБС исследуемые группы не отличались. При включении пациентов в наше исследование имелись достоверные отличия в наличии стенокардии и ее тяжести в изучаемых группах: в I группе у 90,1% пациентов не было стенокардии, во II группе - у 56,5%, (р0,1). Заключение. Пациенты I группы были более привержены к терапии, также у них чаще достигался целевой уровень АД, чем у пациентов II группы. У пациентов после КШ чаще отсутствовала клиника стенокардии, чем у пациентов после консервативного лечения. Количество госпитализаций в обеих группах не различалось за время наблюдения. Летальных исходов заболевания за период наблюдения в исследуемых группах не наблюдалось.

Ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, посещаемость врача, приверженность лечению, достижение целевого уровня артериального давления

Короткий адрес: https://sciup.org/14920067

IDR: 14920067 | УДК: 616.12-005.4-089.168

Текст научной статьи Сравнительная характеристика пациентов алтайского края, получивших консервативное и хирургическое лечение ишемической болезни сердца

В настоящее время среди причин смертности населения как России, так и большинства стран лидирующую позицию занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), среди которых первое место на протяжении многих десятилетий удерживает ИБС, включая ее острые и хронические формы [1, 2].

Диагностика и лечение ИБС осуществляется согласно имеющимся рекомендациям ВНОК, на основании которых определяется дальнейшая тактика ведения пациента. Это выбор консервативного лечения, основанного на доказательствах фармакологической терапии и обучении пациента, либо хирургического лечения, основанного на принятом консенсусном решении о необходимости проведения реваскуляризации миокарда [3, 4].

Несмотря на значимые достижения в области фармакотерапии больных ИБС, хирургическое лечение этой категории пациентов, в частности операция прямой реваскуляризации миокарда – КШ, в ряде случаев является наиболее эффективным методом лечения. Однако хирургическое лечение не устраняет основных причин заболевания, его можно рассматривать лишь как один из этапов в комплексном лечении ИБС [5]. У многих пациентов создается иллюзия полного выздоровления после хирургического вмешательства. КШ является паллиативной операцией, а атеросклероз коронарных артерий (КА), лежащий в основе патологического процесса, продолжает прогрессировать, вовлекая новые участки сосудистого русла и увеличивая стенозирование ранее пораженных сосудов [6], поэтому проведение дальнейшей фармакотерапии у данной категории пациентов является очень важным.

Низкая приверженность к лечению проявляется повышенным риском развития осложнений, а также инвалидности и смертности, для общества – экономическими потерями и углублением негативных демографических тенденций [7, 8]. Таким образом, независимо от выбранного вида лечения проблема выполнения, а вернее, невыполнения врачебных рекомендаций остается в цен- тре внимания как исследователей, так и работников здравоохранения [9].

Цель настоящего исследования: проведение анализа и сравнительной характеристики пациентов Алтайского края после консервативного и хирургического лечения ИБС, а также оценка тактики ведения больных с ИБС после хирургического лечения и без него. В задачи исследования входило сравнение групп пациентов при различных тактиках ведения по: выраженности клиники ИБС, достижимости целевых уровней АД, регулярности посещения кардиолога, приверженности лечению, частоте повторных госпитализаций.

Материал и методы

Работа выполнялась на базе КГБУЗ “Алтайский краевой кардиологический диспансер” (АККД). Ретроспективно в исследование было включено 186 пациентов, отобранных из регистра хронической ИБС [10]. В силу поставленных задач исследования в основную группу (I группа, n=101) вошли пациенты с ИБС, перенесшие КШ в 2011–2012 гг. и состоящие на диспансерном учете в кабинете восстановительного лечения (КВЛ). Критерием включения в группу было наличие верифицированного диагноза ИБС с показаниями и консенсусным решением к данному виду реваскуляризации миокарда до оперативного лечения. Исключались пациенты с другими видами оперативных вмешательств на сердце – стентированием КА и протезированием клапанов. Группу сравнения (II группа, n=85) составили пациенты со стабильной ИБС без оперативного лечения, выписанные из стационара в 2011–2012 гг. и находящиеся на диспансерном наблюдении в поликлинике АККД. Длительность ИБС на момент постановки на учет в обеих группах составила 4,1±3,1 лет.

Пациенты обеих групп были поставлены на диспансерный учет (включены в исследование) в среднем через 3±1,8 мес. после выписки из стационара, различий между группами не было (p=0,3). Исследование было наблюдательным, проводилось в течение двух лет (2013–

2014 гг.). Диспансерное наблюдение пациентов с хронической ИБС и стенокардией, получающих консервативное или хирургическое лечение, проводилось в соответствии с рекомендациями [11]. Проведена сравнительная характеристика пациентов исследуемых групп по некоторым социально-демографическим, поведенческим характеристикам, анамнестическим данным, оценены результаты в соответствии с задачами исследования.

Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Анализ данных проводился с использованием непараметрической статистики для качественных показателей с построением таблиц сопряженности, значимость различий оценивалась с помощью критерия χ2 , для количественных показателей – с помощью критерия Манна–Уитни. Средние значения количественных признаков приведены в виде X±SD (среднее арифметическое ± стандартное отклонение).

Результаты и обсуждение

Возраст включенных в исследование пациентов составлял (табл. 1) в среднем 60 лет (р=0,2). В обеих группах преобладали жители сельской местности (60,4 и 56,5% соответственно, р=0,5) и лица мужского пола (87,1 и 67% соответственно, р=0,001). В I группе достоверно больше было мужчин (n=88), чем во II группе (n=57, р=0,001), что подтверждает наибольшую частоту КШ у мужчин, чем у женщин [12, 13].

В исследуемых группах количество курильщиков (40,6 и 38,8% соответственно, р=0,5) и пациентов с избыточной массой тела (ИМТ) и ожирением (28,6±4,1 и 8,5±3,8 соответственно, р=0,6) достоверно не отличалось.

Имеются многочисленные исследования по изучению распространенности СД среди пациентов с ИБС. В исследовании EUROASPIRE III (2009) СД выявлялся у 25% больных ИБС [14], тогда как, по данным российских исследований, включавших аналогичных больных, частота развития СД варьировала от 14,1% в исследовании ПРИМА [15] до 22% – в исследовании ОСКАР [16]. Частота СД среди пациентов изучаемых нами групп не отличалась: в I группе – 13,9%, во II группе – 15,3% (р=0,7).

Таблица 1

Сравнительная характеристика пациентов с ИБС после консервативного и оперативного лечения при включении в исследование

|

Показатели |

I группа, n=101 |

II группа, n=85 |

р |

|

Возраст, Х±SD |

59,7±5,53 |

62,8±7,40 |

0,2 |

|

Жители города, % (n) |

39,6 (40) |

43,5 (37) |

0,5 |

|

Мужчины, % (n) |

87,1 (88) |

67 (57) |

0,001 |

|

Курение % (n) |

40,6 (41) |

38,8 (33) |

0,8 |

|

ИМТ, Х±SD |

28,6±4,1 |

28,5±3,8 |

0,6 |

|

СД, % (n) |

13,9 (14) |

15,3 (13) |

0,7 |

|

АГ, % (n) |

91 (92) |

88,2 (75) |

0,5 |

|

ПИКС, % (n) |

43,5 (44) |

52,9 (45) |

0,2 |

Примечание: СД – сахарный диабет, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз.

Для России характерна значительная распространенность артериальной гипертонии (АГ) как независимого фактора риска смерти от ССЗ среди пациентов с ИБС – 79,6% [17]. Так, среди пациентов Алтайского края АГ сопутствовала ИБС (табл. 1) в I группе у 91%, во II группе – у 88% пациентов (р=0,5). Наличие ПИКС в анамнезе имело близкие значения у пациентов I и II групп (43,5 и 52,9% соответственно, р=0,2).

К настоящему времени имеется много аналитических данных о преимуществах того или иного вида лечения ИБС. В конце XX века было представлено три крупнейших рандомизированных исследования по сравнению результатов медикаментозного и хирургического лечения ИБС – Veterans Administration Study (VA) [18], European Cooperative Study [19], Coronary Artery Surgery Study (CASS) [20]. Особенно велико значение хирургического лечения в плане улучшения качества жизни, устранения болевого синдрома. В проспективных рандомизированных исследованиях успешные результаты оперативного лечения отмечаются в 75–90% наблюдений, из них у 33–55% стенокардия отсутствует, и только у 5–6% наступает ухудшение симптоматики. Особенно наглядно улучшение клинического течения болезни при сравнении с группами больных, леченных консервативно. Так, при медикаментозном лечении только у 10–14% не отмечается болевой синдром, в то же время почти в половине случаев сохраняются приступы стенокардии с частыми нестабильными состояниями, существенно снижающими качество жизни. В нерандомизированных исследованиях количество больных с отсутствием симптоматики или улучшением клинического течения ИБС после операций в среднем еще выше, в частности без стенокардии – до 75%, с улучшением состояния – до 97%; ухудшение отмечено лишь в 2–5% наблюдений. В целом нерандомизированные ретроспективные сравнения результатов медикаментозного и хирургического лечения ИБС, проведенные в ведущих клиниках США, выявили преимущества операции в отношении клиники и продолжительности жизни, причем при любых значимых поражениях коронарного русла [21].

При включении пациентов в наше исследование имелись достоверные отличия в наличии стенокардии и ее тяжести в изучаемых группах (табл. 2): в I группе у 90,1% пациента не было стенокардии, во II группе – у 56,5% (р<0,001). II и III ФК стенокардии чаще встречались у пациентов с консервативной тактикой ведения (р<0,001), чем с оперативной (табл. 2). Через 2 года наблюдения: в I группе было 68,3% пациентов без стенокардии, во II – 28,2% (р<0,001). II и III ФК стенокардии опять же чаще встречались в группе с консервативной тактикой ведения (р ≤ 0,001).

Отсутствие стенокардии является одним из основных показателей эффективности проведенного КШ. Так, в динамике за 2 года наблюдения в I группе пациентов без клинического проявления стенокардии было в 2,4 раза больше, чем во II группе.

При оценке ФК хронической сердечной недостаточности (ХСН) при включении в исследование и через 2 года наблюдения не имелось достоверных различий между группами (p>0,1).

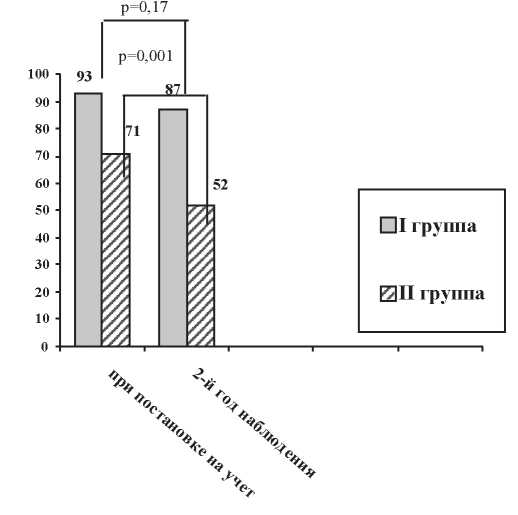

Рис. 1. Частота достижения целевого уровня АД (%) у пациентов с ИБС после консервативного и оперативного лечения за время наблюдения

АГ является одним из важных факторов, контроль которого также способен оптимизировать отдаленные результаты КШ. В исследовании J. Iwinski [22] показано, что у пациентов с АГ было более выраженное утолщение стенок в венозных шунтах после КШ по сравнению с пациентами без АГ. Каждое увеличение систолического АД на

Таблица 2

Функциональный класс стенокардии напряжения у пациентов с ИБС после консервативного и оперативного лечения за время наблюдения

|

ФК стенокардии |

I группа, n=101 |

II группа, n=85 |

р1–2 |

Без стенокардии, % (n) |

3 (3) / 5,9 (6) 4,9 (5)* / 20,8 (21) 2 (2) / 5(5) 90,1 (91)* / 68,3 (69) |

4,7 (4) / 3,5 (3) 23,5 (20)* / 42,4 (36) 15,3 (13) / 25,9 (22) 56,5 (48)* / 28,2 (24) |

0,5 /0,4 <0,001 / 0,001 <0,001 / <0,001 <0,001 / <0,001 |

Примечание: числитель – данные при включении в исследование, знаменатель – данные через два года наблюдения, * – различия достоверны между числителем и знаменателем (р<0,01).

Таблица 3

Динамика приверженности пациентов с ИБС после консервативного и оперативного лечения по группам препаратов

|

Группа препаратов |

I группа, n=101 % (n) |

II группа, n=85 % (n) |

р1–2 |

|

Статины |

94 (95) / 91 (92) |

79 (67)* / 32 (27) |

0,002 / <0,001 |

|

Дезагреганты |

98 (99) / 92 (93) |

86 (73)* / 61 (52) |

0,001 / <0,001 |

|

в-блокаторы |

95 (96) / 92 (93) |

80 (68)* / 67 (57) |

0,001 / <0,001 |

|

иАПФ |

75 (76) / 69 (70) |

54 (46)* / 23 (20) |

0,002 / <0,001 |

|

АК |

14 (14) / 14 (14) |

5 (4)* / 9 (8) |

0,03 / 0,3 |

|

АРА |

6 (6)* / 15 (15) |

1 (1) / 0 (0) |

0,08 / <0,001 |

|

Диуретики |

33 (33) / 42 (42) |

22 (19) / 27 (23) |

0,1 / 0,03 |

Примечание: числитель – данные при включении в исследование, знаменатель – данные через два года наблюдении, * – различия достоверны между числителем и знаменателем (р ≤ 0,05).

20 мм рт. ст. (или диастолического АД на 10 мм рт. ст.) удваивает риск фатальных коронарных событий [23]. Следовательно, контроль АД и достижение целевых уровней АД является актуальным для обеих групп.

Частота посещения кардиолога за первый год составила в I группе 2,9±2,02, во II группе – 0,9±0,6 (р=0,06). При включении в исследование (рис. 1) были достигнуты целевые цифры АД у 93% пациентов I группы и у 71% пациентов II группы (р<0,001). Частота посещения кардиолога за второй год составила в I группе 1,0±1,2 раза, во II группе – 0,43±0,6 (р=0,5). К концу периода наблюдения (рис. 1) достижение целевых уровней АД наблюдалось у 87% пациентов в I группе и у 52% пациентов во II группе (р<0,001).

В обеих группах значимо уменьшилась частота посещений врача на втором году наблюдения (р<0,001). При большей кратности посещений врача в первый год наблюдения частота достижения целевых уровней АД в I группе не менялась (р=0,17), а во II группе она была достоверно ниже (р=0,001). Надо отметить, что особенностью диспансерного наблюдения I группы, кроме рекомендаций явиться на первый прием к кардиологу через 3 мес. после оперативного вмешательства, был еще механизм активного вызова (с использованием телефонных коммуникаций), с чем, возможно, и связана большая частота посещений врача кардиолога.

Низкая приверженность к выполнению врачебных назначений и рекомендаций является основным барье- ром на пути успешного лечения. По данным литературы, каждый четвертый пациент не придерживается предписанной лечащим врачом терапии [24]. Очевидно, что недостаточная приверженность может иметь серьезные последствия. Доказано, что она является причиной значительного количества смертельных исходов при ССЗ [25].

В проведенном нами исследовании приверженность оценивалась путем мониторинга результатов посещений. Пациенты I группы были более привержены к рекомендованной врачом терапии, чем пациенты II группы (табл. 3) как в момент включения в исследование, так и через 2 года наблюдения. При внутригрупповом сравнении I группа не имела достоверных отличий по всем основным группам препаратов, за исключением сартанов, количество которых ко второму году наблюдения увеличилось в 2,5 раза. Во II группе наблюдаемых пациентов было отмечено значимое снижение потребления таких препаратов, как статины, дезагреганты, β-блокаторы и иАПФ, что обусловлено низкой приверженностью и отсутствием посещений врача пациентами, соответственно, результаты лечения которых оце-

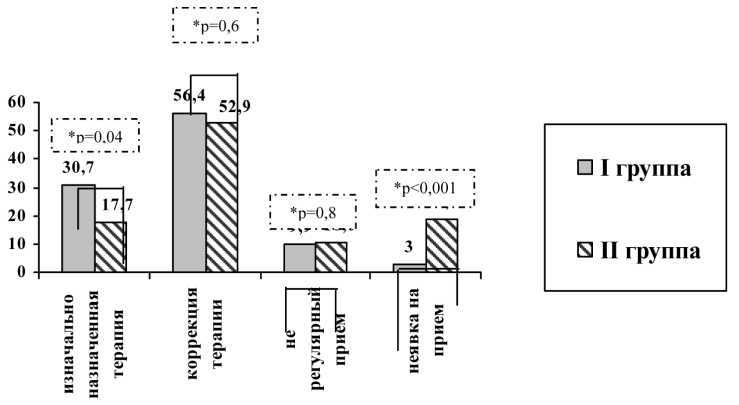

Рис. 2. Динамика коррекции медикаментозной терапии у пациентов с ИБС после консервативного и оперативного лечения за время наблюдения

нить не удалось. На наш взгляд, большая приверженность к лечению пациентов I группы обусловлена более эффективным механизмом взаимодействия врача и пациента: 1. 63,4% пациента этой группы в период реабилитации после КШ прошли обучение в “Школе для больных ИБС”, где ряд занятий был посвящен значению приверженности лечению, посещаемости врача, контролю за уровнем АД, холестерина и другое.

-

2. Использование интенсивного амбулаторного наблюдения – активный вызов на прием через 3, 6 и 12 мес. после оперативного лечения или при возникновении необходимости.

В ряде работ, как зарубежных, так и российских, отмечено большое значение обучающих программ по повышению приверженности к лечению у пациентов после КШ [26, 27], а также многофакторный подход к лечению больных после КШ, элементы которого присутствовали у категории исследуемых нами пациентов в виде терапевтического обучения и интенсивного амбулаторного наблюдения. Многофакторный подход к лечению больных после КШ сохраняет мотивацию пациентов к лечению, позволяет титровать дозу препаратов, повышает приверженность к рекомендуемой терапии, помогает пациенту осмыслить значимость продолжения взаимодействия с медицинским персоналом для достижения максимального наиболее раннего и долгосрочного эффекта от оперативного лечения [27, 28]. Существенное влияние на действия больного могут также оказывать имеющиеся у него изменения в аффективной сфере, его субъективная оценка своего состояния. Однако достоверной информации по этим вопросам в литературе недостаточно.

В течение наблюдаемого периода отсутствовали изменения в терапии (рис. 2) в I группе – у 31 пациента (30,7%), во II группе – у 15 (17,7%, р=0,04); проводилась коррекция терапии в I группе – у 57 (56,4%), во II группе – у 45 (52,9%, р=0,6); нерегулярная терапия в I группе – у 10 (9,9%), во II группе – у 9 (10,6%, р=0,8). Результаты лечения не были оценены по причине неявки на прием к врачу в I группе – у 3 (3%), во II группе – у 16 (18,8%, р<0,001). Причинами коррекции терапии были возобновление ангинозных болей, снижение толерантности к физической нагрузке, отсутствие достижения целевых уровней АД. Таким образом, всем пациентам, независимо от вида выбранного лечения – консервативного или хирургического, в дальнейшем требовалась коррекция терапии.

За весь период наблюдения количество повторных госпитализаций составило в I группе 0,57±0,88 случаев, во II группе – 0,36±0,57 случаев (р>0,1). Причины повторных госпитализаций не имели достоверных отличий между группами: коррекция терапии ИБС в I группе – 19,8%, во II группе – 11,8% (р=0,1), развитие острого коронарного синдрома в I группе – 6,9%, во II группе – 4,7% (р=0,5), повторное проведение корона-роангиографии (КАГ) при вновь возникшей стенокардии, для оценки состояния коронарного русла проведено в I группе – 10,9%, во II группе – 16,5% (р=0,2). Всего проведенных КАГ в I группе было у 17,8% пациентов, из них 5,9% пациентов направлены на повторную реваскуляризацию миокарда (5 – на стентирование, 1 – на баллонную ангиопластику). Во II группе КАГ проведена у 18,8% пациентов, из них 7% (р=0,7) была рекомендована реваскуляризация миокарда (5 – КШ, 1 – стентирование КА).

Фатальных осложнений основного заболевания в сравниваемых группах за период наблюдения не наблюдалось. Согласно имеющимся исследованиям, период наблюдения для оценки отдаленных исходов ИБС в зависимости от вида лечения должен быть больше – 5, 7, 10 лет [29].

Заключение

Таким образом, проведенное сравнение пациентов Алтайского края с хронической ИБС после хирургического и консервативного лечения показало большую приверженность к терапии больных, перенесших КШ. Оптимизированное лечение больных ИБС после КШ в виде структурированного обучения, начатого в ранние сроки после оперативного лечения, и интенсивного амбулаторного наблюдения позволяют максимально приблизить проводимую в амбулаторных условиях терапию к рекомендациям, основанным на научно доказанных фактах. Так, у приверженной к терапии группы больных достижение целевых значений АД было более частым, и наличие приступов стенокардии было редким.

Список литературы Сравнительная характеристика пациентов алтайского края, получивших консервативное и хирургическое лечение ишемической болезни сердца

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний можно остановить усилением профилактики//Профилактическая медицина. -2009. -Т. 12, № 6. -С. 3-7.

- Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2006 году. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -94 с.

- Российские рекомендации (второй пересмотр) ВНОК. Диагностика и лечение стабильной стенокардии//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2008. -№ 7(6), приложение 4. -С. 9-14, 24-31.

- Windecker S., Kolh P., Alfonso F. et al. Guidelines on myocardial revascularization//Eur. Heart J. -2014. -Vol. 29. -P. 18-23.

- Шакула А.В., Белякин С.А., Щегольков А.М. и др. Медицинская реабилитация больных ишемической болезнью сердца после операции аортокоронарного шунтирования//Врач. -2007. -№ 5. -С. 1-2.

- Safaei N., Alikhah H., Abadan Y. Coronary risk factors in patients underwent coronary artery bypass grafting//Pak. J. Biol. Sci. -2011. -Vol. 14(1). -P. 25-33.

- Оганов Р.Г., Погосова Г.В. Современные стратегии профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний//Кардиология. -2007. -Т. 47, № 2. -С. 1-10.

- Погосова Г.В., Белова Ю.С., Рославцева А.Н. Приверженность к лечению артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца -ключевой элемент снижения сердечно-сосудистой смертности//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2007. -Т. 6, № 1. -С. 99-104.

- Наумова Е.А., Шварц Ю.Г. Выполнение больными врачебных назначений: эффективны ли вмешательства, направленные на улучшение этого показателя?//Межд. журн. мед. практ. -2006. -№ 1. -С. 48-60.

- Номоконова Е.А., Елыкомов В.А., Ефремушкина А.А. Первые результаты внедрения регистра хронической ишемической болезни сердца в Алтайском крае//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2015. -№ 1. -С. 63-69.

- Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития: методические рекомендации/под ред. С.А. Бойцова, А.Г. Чучалина. -М., 2014. -С. 25-40.

- Bening C., Weiler H., Vahl C.F. Effects of gender, ejection fraction and weight on cardiac force development in patients undergoing cardiac surgery -an experimental examination//J. Cardiothorac. Surg. -2013. -Vol. 18(8). -P. 214.

- Miskowiec D.L., Walczak A., Jaszewski R. et al. Independent predictors of early mortality after coronary artery bypass grafting in a single centre experience -does gender matter?//Kardiol. -2015. -Vol. 73(2). -P. 109-117.

- Kotseva K., Wood D., De Backer G. et al. EUROASPIRE Study Group. EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries//Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. -2009. -Vol. 16. -P. 121-137.

- Васюк Ю.А., Шальнова С.А., Школьник Е.Л., Куликов К.Г. Исследование ПРИМА: триметазидин с модифицированным высвобождением действующего вещества в лечении пациентов со стабильной стенокардией, перенесших инфаркт миокарда. Эпидемиологический и клинический этапы//Кардиология. -2008. -№ 12. -С. 10-13.

- Шальнова С.А., Деев А.Д. Характеристика пациентов высокого риска. Результаты эпидемиологической части научно-образовательной программы ОСКАР//Кардиоваск. тер. и проф. -2006. -№ 6. -С. 58-63.

- Шальнова С.А., Оганов Р.Г., Стэг Ф.Г., Форд Й. Ишемическая болезнь сердца. Современная реальность по данным всемирного регистра CLARIFY//Кардиология. -2013. -№ 8. -С. 28-33.

- Stahle E., Bergstrom R., Edlund B. et al. Influence of left ventricular function on survival after coronary artery bypass grafting//Ann. Thorac. Surg. -1997. -Vol. 64. -P. 437-444.

- Lawric M., Morris G., Howell J. et al. Results of coronary bypass more than five years after operation in 434 patients: clinical treadmill exercise and angiographic correlation//Am. J. Cardiol. -1977. -Vol. 40(8). -P. 665-672.

- CASS Principal Investigaters and their Associates. Coronary Artery Surgery Study (CASS): a randomized trial of coronary artery bypass surgery, quality of life in patients randomly assigned to treatment groups//Circulation. -1983. -Vol. 68(50). -P. 951-960.

- Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Галяутдинов Д.М. Показания к операции коронарного шунтирования у больных с различным течением ИБС//Русский медицинский журнал. Кардиология. -2002. -№ 19. -С. 871-873.

- Iwinski J., Iwinska A., Ochala A. Hemodynamic properties of the internal mammary artery and saphenous vein in the young persons and patients with moderate hypertension//Eur. Heart. J. -1996. -Vol. 8. -P. 546.

- Rosendorff C., Black H.R., Cannon C.P. et al. American Heart Association Council for High Blood Pressure Research; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention. Treatment of hypertension in the prevention and management of ischemic heart disease: a scientific statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research and the Councils on Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention//Circulation. -2007. -Vol. 115(21). -P. 2761-2788.

- Di Matteo M.R. Variations in patients’ adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research//Med. Care. -2004. -Vol. 42(3). -P. 200-209.

- Simpson S.H., Eurich D.T., Majumbar S.R. et al. A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality//BNJ. -2006. -Vol. 333. -P. 15-18.

- Williams J.B., Delong E.R., Peterson E.D. et al. Secondary prevention after coronary artery bypass graft surgery: findings of a national randomized controlled trial and sustained society-led incorporation into practice. Society of Thoracic Surgeons and the National Cardiac Database//Circulation. -2011. -Vol. 123. -P. 39-45.

- Бокерия Л.А., Бенделиани Н.Г., Степанов М.М. Методология амбулаторного ведения больных, оперированных по поводу ишемической болезни сердца: результаты рандомизированного исследования//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -2014. -№ 1. -С. 48-56.

- Бокерия Л.А., Бенделиани Н.Г., Никонов С.Ф., Крупянко С.М. Оценка уровня депрессии у больных ишемической болезнью сердца и с хронической сердечной недостаточностью после кардиохирургических вмешательств при внедрении многофакторного подхода в первичной медицинской сети: результаты 12-месячного рандомизированного исследования//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -2013. -№ 6. -С. 46-53.

- Snefjella N., Lappegard K.T. Development of post-pericardiotomy syndrome is preceded by an increase in pro-inflammatory and a decrease in anti-inflammatory serological markers//J. Cardiothorac. Surg. -2012. -No. 7. -P. 72.