Сравнительная характеристика песчаных пород уфимского яруса в Соликамской впадине

Автор: Трапезников Д.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучение песчаных пород уфимского яруса Соликамской впадины позволило выявить эволюцию их вещественного состава по разрезу, выраженную в смене преимущественно олигомиктовых кварцевых с равной долей обломков пород поли-миктовыми граувакками с доминированием вулканогенных обломков. Такая смена может являться результатом последовательной денудации сначала внешней, а затем внутренней зоны уральского орогена или смещения базиса эрозии долин в восточном направлении. Фациальный анализ пород позволил проследить, что эти осадки накапливались вначале в лагунных условиях, а затем в мелководно-морских с реликтами дельтовых фаций (в соликамское время) и континентальных озерных и речных (в шешминское).

Предуральский краевой прогиб, соликамская впадина, уфимские отложения, осадконакопление, песчаник, палеотектоника

Короткий адрес: https://sciup.org/147245003

IDR: 147245003 | УДК: 552.513, | DOI: 10.17072/psu.geol.17.2.97

Текст научной статьи Сравнительная характеристика песчаных пород уфимского яруса в Соликамской впадине

Отложения уфимского яруса Соликамской впадины подразделяются на два горизонта. Нижний из них – соликамский – включает в себя две толщи: соляномергельную и терригенно-карбонатную, а верхний – шешминский – только одну – пестроцветную (Иванов, Воронова, 1975; Копнин, 1991). В настоящее время ведутся целенаправленные работы по исключению уфимского яруса из общей стратиграфической шкалы (ОСШ), принятой в России, для ее интеграции с Международной стратиграфической шкалой (МСШ) (Ogg J.G. et. аl., 2016). В связи с этим отложения соликамского горизонта в скором времени могут включить в кунгурский ярус, а уфимского – в казанский.

Исследование уфимских отложений Соликамской впадины началось в 1920-х гг., когда в районе г. Соликамска были обнаружены калийные соли Верхнекамского месторождения солей (ВКМС). Поэтому площадь изучения терригенных пород во многом ограничена рамками месторождения (рис. 1).

С практической стороны потребность в изучении шешминских отложений обусловлена оценкой безопасности разработки галогенных отложений ВКМС, залегающих ниже по разрезу. Кроме того, для шешминского горизонта характерны проявления медных руд, в связи с чем толщу называют медистыми песчаниками.

Стратиграфия

Разрез уфимского яруса начинается соликамской свитой, которая подразделяется на две подсвиты.

Нижнесоликамская подсвита (P 1 sl 1 ) представлена соляно-мергельной толщей (СМТ), которая распространена практически на всей площади месторождения. Мощность толщи колеблется от 60 до 150 м. Минимум приходится на крупные поднятия поверхности соляной залежи кунгурского яруса. В этих районах она сложена преимущественно мергелями, часто переходящими в глины, иногда с прослоями гипсов. В отрицательных структурах толща имеет максимальные мощности, зачастую за счет содержащихся в ней мощных слоев каменной соли. Верхняя граница СМТ проводится по смене мергелей известняками.

Верхнесоликамская подсвита (P 1 sl 2 ) представлена терригенно-карбонатной толщей (ТКТ), которая развита практически на всей территории Соликамской впадины.

Мощность толщи изменяется от 80 до 134 м и зависит от вещественного состава слагающих ее пород. Литология представлена двумя основными типами пород: карбонатно-глинистыми (ряд известняки – мергели – глины) и терригенными (ряд алевролиты-песчаники), находящимися в том или ином соотношении, но терригенные отложения всегда имеют подчиненный характер. В северной части ВКМС широко развиты мощные слои известковых глин и аргиллитов, а песчаники встречаются очень редко. Центральная часть в основном карбонатная. На юге происходит значительное увеличение терригенной составляющей (песчаники, реже алевролиты), эта же тенденция наблюдается с запада на восток.

В отложениях ТКТ было предложено выделять (Копнин, 1991) мергельно-доломитово-известняковую и известняково-терригенную подтолщи (рис. 2), которые подразделяются на три и две зоны соответственно.

Шешминская свита (P1šš) представлена преимущественно пестроцветными и красноцветными терригенными породами. Граница между соликамскими и шешмин-скими отложениями проводится по кровле последнего слоя известняков, перекрывающегося интенсивно бурыми и темнозелеными глинисто-песчаниковыми отло- жениями.

Рис. 1. Положение Соликамской впадины и Верхнекамского месторождения солей в пределах Предуральского краевого прогиба

|

Я S 0» о X и |

5 0 |

& |

я Н Я Я и |

Я Н |

Литологическая колонка |

- © |

Литологическое описание |

|

|

к св й и S & и И |

эХ X И £ X К |

:Х X м о S X 'О > |

X S ° 3 |

в = |

жш |

0-750 |

Переслаивание песчаников, алевролитов, глин и аргиллитов красного и пестрого окраса |

|

|

3 W о S я X -о и |

сч X Й о ю Он я М о X X р X н |

2 ^ о X = Ё 5® ®& SH |

«да 1 1 1 1 1 /у у///: ?7/7/rz |

52-64 |

Известняки серые, пелитоморфные постепенно замещаемые сероцветными песчаниками в верхней части разреза |

|||

|

о х Ё.я S |

1 ir f и У и L il ‘ и ц -Нг-Нг-г- 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ’ 7 7 7 7 |

65-70 |

Переслаивающиеся ассоциации мергельных, известняковых и доломит-известняковых слоев |

|||||

|

6 О |

М ' 7 7 7 7 ^^^ 7 7 7 7 7 ' + + + + + + + + + + 6 6 6. < 6 + + + + + HF^=r^ |

60 - J 50 |

Подразделяется на 10 циклитов, представляющих собой переслаивание мергелей серых пелитоморфных с каменной солью серой, содержащей прослои глин и гипс-ангидритовые желваки |

|||||

|

& О X |

й м X X со о из |

сч я X сч ц о |

S о X Q О и я |

+ + + + +

+ + + + + + + + + + |

16-22 |

Каменная соль серая, желтовато-серая с прослоями глин и гипс-ангидритовыми желваками |

||

Рис. 2. Стратиграфический разрез уфимских отложений на территории Соликамской впадины, по В.И. Копнину (1991), с изменениями

Шешминские отложения характеризуются пестротой и изменчивостью литологии как в вертикальном, так и латеральном разрезе. Поэтому если верхняя часть соликамского горизонта представлена песчаниками, то его граница с шешмин-ским горизонтом выделяется достаточно условно.

Они представлены аргиллитами и глинами, алевролитами, песчаниками и конгломератами, достаточно редко встречаются мергели и известняки. Все эти породы слагают более или менее мощные пачки, пластовые или короткие линзы и слои, чередующиеся в разрезе, выклинивающиеся и фациально сменяющие друг друга в плане. Наблюдаются внутрифор-мационные размывы и залегание песчаников в виде линз, выполняющих руслообразные впадины. Песчаники изредка содержат включения галек или переходят во внутриформационные конгломераты, содержащие гальку как уральских, так и местных пород. Известняки появляются в виде пластов и пластовых линз (мощностью до нескольких метров), залегающих среди песчаников, аргиллитов и мергелей. Все эти породы имеют различную окраску

– бурую, красно-бурую, зеленовато-серую и серую, которая распределяется в породах неравномерно, придавая им пятнистый или полосчатый вид.

Широкое распространение этих отложений на территории Соликамской впадины наблюдается на правобережье р. Камы и на площади, лежащей южнее г. Березники. Значительные мощности устанавливаются на участках отрицательных брахисинклинальных и мульдообразных структур, а также в пределах Камского прогиба, Боровицкой и Дуринской структур. В последней пестроцветные отложения опущены в ходе синтектонических процессов вплоть до подсолевых отложений, где ее мощность превышает 715 м. Однако средняя седиментационная мощность отложений пестроцветной толщи, вероятно, близка к 150-200 м (Иванов, Воронова, 1975).

Литология песчаных пород и их питающие провинции

Соляно-мергельная толща (P i sl i )

Песчаные породы в этой толще крайне редки и их мощности не превышают первых сантиметров. Чаще это песчанистые мергели либо мергелистые песчаники с базальным типом цемента. Их площадное распространение имеет спорадический характер, а в вертикальном разрезе они тяготеют к верхней границе толщи.

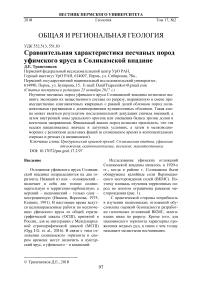

Изучение песчаной фракции показало ее мелко-среднезернистый гранулометрический состав. Минералогическое изучение установило доминирование обломков кварцевого состава: монокристаллического кварца и кремней, а также значительную долю (до 50 %) обломков пород (рис. 3,а). Зачастую фиксируются внутри-формационные песчаники и гравелиты с обломками местного мергеля, но эти породы нами не учитывались ввиду их образования in situ.

Верхнесоликамская подсвита (P 1 SI 2 )

Изучение песчаных пород этой толщи показывает доминирование среди зерен обломков пород различного состава. В меньшей мере представлен кварц, а полевые шпаты распространены достаточно редко, зачастую замещены вторичными минералами.

Обломочные зерна представлены как осадочными, так и метаморфическими, и магматическими породами. Безусловно, среди них преобладают кремни или, как некоторые их называют, яшмы и яшмоиды. Вторые по распространенности – обломки микрокварцитов. Представлены среднеокатанными овальными и изомет-ричными зернами. Внутри зерен хорошо прослеживается их внутренняя структура, а при больших увеличениях – микрозерновые отношения – стилолитовые или вогнуто-выпуклые контакты, наличие регенерационных кайм.

Обломки вулканических пород распространены не так широко, но отличаются многообразием типичных структур и текстур. В этих обломках хорошо прослеживаются микролитовое строение, а также мелкие вариоли (рис. 3,б).

Пестроцветная толща (P i ss)

Исследования пестроцветных отложений в шлифах позволили установить некоторые различия минерального состава в мелкозернистых и крупнозернистых разностях. Алевропесчаники и мелкозернистые песчаники характеризуются неоднородным минеральным составом. Обломочные зерна представлены кварцем, полевыми шпатами, амфиболами, пироксенами, слюдой. Цемент часто глинистый, карбонатный, нередко железистый – лимонитовый, порового типа (рис. 3,в).

Внутреннее строение средне-, крупнозернистых песчаников аналогичное. Эти породы плохо сортированы, но имеют обломки от слабоокатанных до хорошо окатанных. Упаковка зерен достаточно плотная, зерна соприкасаются чаще по удлиненным, вогнуто-выпуклым контактам, реже с проникновением одних зерен в другие, очень редко встречаются точечные контакты. В связи с этим, цемент чаще порового типа, крустификационный, а вокруг кварцевых зерен – регенерацион- ный. В ряде случаев отмечается цементация деформационного типа. В вещественном плане цемент разнородный и неравномерно распределенный по породе, отмечаются участки с преобладанием железистого – лимонитового и кальцитового.

Обломочная составляющая представлена широким спектром обломков минералов и различных типов пород. Преобладают зерна кварца, полевых шпатов и лимонита, развитого по первичным минералам. В большом количестве присутствуют зерна эпидота, амфиболов, пироксенов, халцедона, кремней, а также обломки карбонатных и эффузивных пород. Часто зерна неустойчивых минералов подвергнуты соссюритизации и пе-литизации.

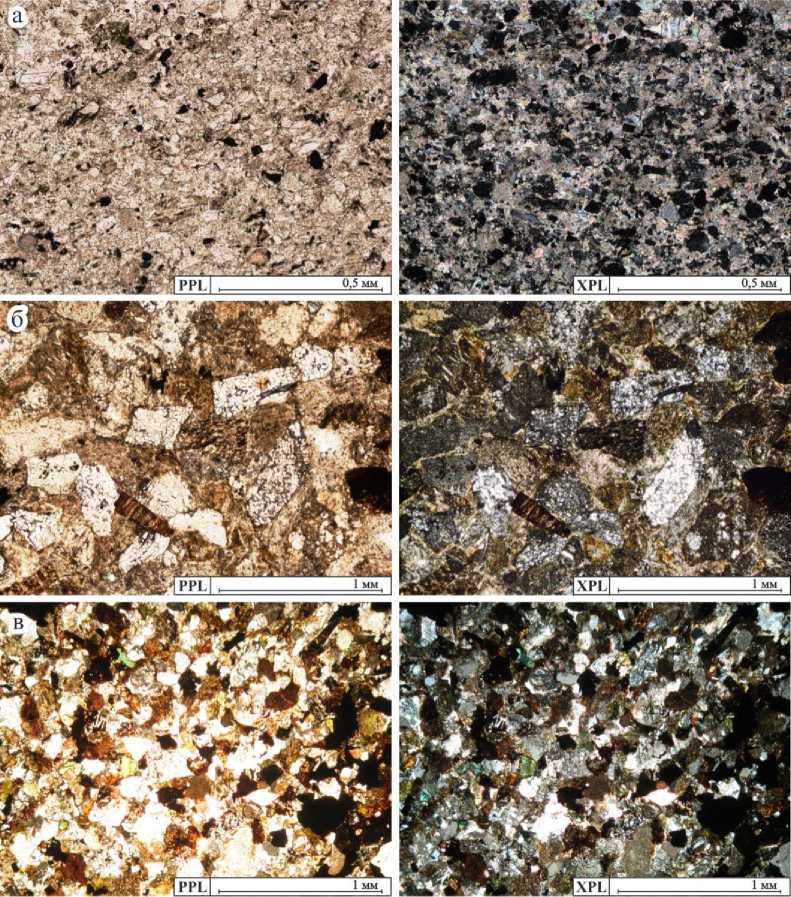

На типизационной диаграмме (рис. 4,а) соликамские песчаники отвечают кварцевым грауваккам, при этом пробы из соляно-мергельной толщи оказались более кварцевыми, а в пробах из терригенно-карбонатной толщи преобладают обломки пород, в то время как шешминские песчаники расположились в поле собственно граувакк – пород, состоящих преимущественно из обломков.

Рис. 3. Микрофотографии шлифов песчаных пород нижнесоликамской подсвиты (а), верхнесо-ликамской подсвиты (б) и шешминской свиты (в) при параллельных (PPL) и скрещенных (XPL) николях

Рис. 4. Положение фигуративных точек компонентного состава песчаников нижнесоли-камской, верхнесоликамской и шешминской свит (с использованием данных Харитонова, 2018) на классификационной диаграмме В.Н. Шванова, 1987 (а) и диаграмме питающих провинций Дикинсона и Валлони, 1983 (б)

Общепринято относить верхнепалеозойские отложения предуральского прогиба к продуктам размыва коллизионного орогена уралид (Пучков, 2000).

Идентификация питающих провинций показывает, что нижнесоликамские песчаники отвечают по составу коллизионному источнику обломочного материала (рис. 4,б).

Верхнесоликамские псаммиты попадают в поле как коллизионной области, так и переходной вулканической дуги. Шеш-минские граувакки локализовались в области нерасчлененных вулканических дуг.

Поскольку все эти образования сформировались за счет разрушения уральско- го орогена, «смещение» составов от коллизионных к островодужным отражает не смену палеотектонических обстановок, а увеличение участия в петрофонде блоков, сложенных вулканогенным материалом. Такая смена может являться результатом последовательной денудации сначала внешней, а затем внутренней зоны уральского орогена или смещения базиса эрозии долин в восточном направлении.

Фациальные условия

Наиболее ранние нижнесоликамские образования, представленные сероцветными соленосными карбонатноглинистыми отложениями, постепенно сменяются гипсоносными карбонатноглинистыми отложениями с неморскими двустворками палеомутелами (Силантьев, 1995; Трапезников, Фадеева, 2017), что позволяет говорить о смене лагунных субконтинентальных обстановок мелководными. Наличие в верхней части прослоев алевропесчаного материала свидетельствует об интервенции дистальной части фановой (дельтовой) фации.

Верхнесоликамские отложения в пределах изучаемого района представлены русловыми дельтовыми группами фаций, которые демонстрируют проградацию песчаного материала в мелководный морской бассейн (Трапезников, 2015).

Шешминские ассоциации, сохранившиеся только в юго-западной части Соликамской впадины, слагаются преимущественно континентальными фациями озерного, аллювиального и пролювиального генезиса.

Таким образом, уфимские отложения Соликамской впадины, являющиеся молассовыми, накапливались в ряду обстановок от лагунных к мелководноморским, а затем континентальным. Это в целом согласуется с представлениями Г.А. Мизенса (2002) об образовании верхнепалеозойских отложений Предуральского прогиба в морских бассейнах в виде гравитационных потоков, постепенно смещающихся в сторону платформы под вли- янием разрастающегося складчато-надвигового пояса.

Выводы

Установленный нами рост доли пет-рокластического вулканогенного материала отражает смещение области питания в центральные части складчато-надвигового пояса.

Вероятно, что именно шешминские речные и озерные фации, богатые вулканогенным материалом, и определяют специфику отложения медистой минерализации Пермского Прикамья, которая исходя из имеющихся данных (Чайковский и др., 2005, 2018) сорбируется как органическим веществом, так и реакционноспособной вулканокластикой.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-05-00046.

Список литературы Сравнительная характеристика песчаных пород уфимского яруса в Соликамской впадине

- Копнин В.И. Соликамский калиеносный бассейн // Пермская система земного шара. Путеводитель геологических экскурсий: тез. докл. Междунар. конгресса / УрО АН СССР. Свердловск,1991. Ч. 3. С. 103-135

- Мизенс Г.А. Седиментационные бассейны и геодинамические обстановки в позднем девоне - ранней перми юга Урала / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2002. 190 с

- Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 2000. 145 с

- Силантьев В. В. Палеомутелы (неморские двустворки) соликамского горизонта Соликамской впадины // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1995. Т. 70, вып. 5. С. 73-82

- Трапезников Д.Е. Характер распределения алевропсаммитового материала в терри-генно-карбонатной толще в границах Верхнекамского месторождения // Стратегия и процессы освоения георесурсов: сб. науч. тр. / ГИ УрО РАН. Пермь, 2015. Вып. 13. С. 10-11

- Трапезников Д.Е., Фадеева Т.В. О находках Paleomutela subcastor Amalitzky, 1892 на юго-западе Соликамской впадины // Международная стратиграфическая конференция Головкинского. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. C. 202-203

- Харитонов Т.В. О медистых песчаниках Западного Урала // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. ст. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. Вып. 21. С. 75-84

- Чайковский И.И., Кондратенко Е.В. К минералогии медистых песчаников Прикамья // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: сб. науч. ст. / Перм. гос. унт. Пермь, 2005. Вып.7. С. 148-166

- Чайковский И.И., Мулыгин М.Ю., Коротченкова О.В., Чиркова Е.П., Трапезников Д.Е. Минералогия медистых песчаников юга Соликамской впадины // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. ст. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. Вып. 21. С. 85-98

- Шванов В.Н. Петрография песчаных пород (компонентный состав, система, описание минеральных видов). Л.: Недра, 1987. 269 с

- Dickinson W., Valloni R. Plate setting and provenances of sands in modern ocean basins // Geology. 1983. Vol.8. P. 82-86

- Ogg J.G., Ogg Gabi, Gradstein F.M.. A Concise Geologic Time Scale. Elsevier. 2016. 234 p