Сравнительная характеристика поселений митилид на различных субстратах (на примере севастопольских бухт, Чёрное море)

Автор: Соловьва Ольга Викторовна, Тихонова Елена Андреевна, Гусева Елена Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основании количественных характеристик поселений моллюсков-фильтраторов Mytilus galloprovinciallis и Mytilaster lineatus, обитающих на различных субстратах, оценён их вклад в процессы самоочищения портовых акваторий от нефтяного загрязнения с точки зрения их участия в энергетических процессах. Были исследованы митилиды антропогенных субстратов и донных осадков акватории Севастополя; проанализированы IFA индексы этих видов, показавшие их существенную роль в трансформации вещества и энергии в прибрежной зоне моря.

Моллюски-фильтраторы, самоочищение, индекс функционального обилия, гидротехнические сооружения, донные осадки

Короткий адрес: https://sciup.org/146116635

IDR: 146116635 | УДК: 574.635:564.124:665.7(262.5)

Текст научной статьи Сравнительная характеристика поселений митилид на различных субстратах (на примере севастопольских бухт, Чёрное море)

Введение. Моллюски-филътраторы, обитающие в прибрежных акваториях, участвуют в естественном самоочищении морской воды, в том числе, от нефтяных углеводородов (НУ). Фильтраторы черноморского побережья Крыма наиболее массово представлены митилидами Mytilus galloprovinciallis Lam. и Mytilaster lineatus Gmel. Эти виды, благодаря своей высокой экологической валентности и пластичности, активно заселяют как рыхлые, так и твёрдые, в том числе антропогенные, субстраты в портовых акваториях. Они могут создавать мощные биофильтры, способные влиять на санитарное состояние прибрежных вод.

Роль моллюсков в процессе самоочищения рассчитывается по фильтрационной активности каждого вида и мощности формируемых биофильтров. Однако возможен и другой подход, с использованием более универсального показателя - потока энергии, проходящего через популяцию. Это позволяет корректно сравнивать вклад отдельных популяций фильтраторов в обменные процессы (Одум, 1975; Мальцев, 1990) и самоочищение морской воды в разных портовых акваториях.

Целью работы стало сравнение вклада популяций моллюсков-фильтраторов М. galloprovinciallis и М. lineatus, обитающих на различных субстратах, в процессы самоочищения в портовых акваториях от нефтяного загрязнения с точки зрения их участия в энергетических процессах.

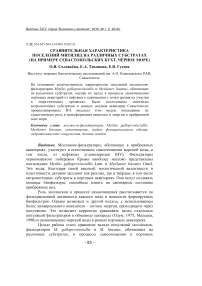

Методика. Материалом исследования послужили пробы митилидного обрастания, собранные на гидротехнических сооружениях Севастопольского побережья в 2004 - 2008 гг.: (I) с поверхности бетонных тетраподов и набросок мраморовидного известняка южного мола Севастопольской бухты, (II) с бетонной поверхности восточного мола Камышовой бухты и (III) с подводной части бетонной набережной Севастопольской бухты на участке между мысами Николаевским и Хрустальным (рис. 1а).

Рис. 1. Схема районов и станций отбора проб: а - с гидротехнических сооружений, б - из донных осадков

На молах материал собирался водолазами; с бетонных поверхностей пробы брались с площади 25x25 см, с каменной наброски - со всей доступной для заселения митилидами поверхности. Отобрано 25 проб с камней: 23 - с тетраподов и 48 - с бетонных блоков. С бетонной набережной пробы отбирались ручным скребком с глубины 0,5 - 1 м с площади 0,2 м2; всего отобрано 140 проб. В ходе разбора проб в лаборатории подсчитывали численность моллюсков, измеряли (линейные размеры) и взвешивали на технических весах (точность 0,1 г); численность и биомассу пересчитывали на 1 м2 поверхности. Параллельно с отбором обрастания с поверхности южного и восточного молов отбирались пробы илистых образований. Были получены также данные о содержании НУ в перифитоне на поверхности молов (Миронов и др., 2007).

В Севастопольской бухте пробы бентосных моллюсков и донных осадков отбирались в 2006 г. на 10 станциях с глубин от 7 до 17 м (рис. 16); в пробах определяли численность и биомассу данных видов. Методом инфракрасной спектрометрии на ФСМ-1201 в донных осадках измеряли концентрацию НУ в стандартно подготовленных пробах (Методические указания..., 1996). Данные о содержании НУ в перифитоне гидротехнических сооружений получены одновременно с отбором проб обрастания с их поверхности (Миронов и др., 2007). Концентрации НУ были в пределах от 1,0 до 4,3 мг/100 г на южном молу, и от 1,0 до 1,5 мг/100 г-на восточном.

Для статистической обработки данных использовали корреляционный анализ. Для сравнения энергетического вклада популяций мидий и митилястеров на различных субстратах

IF^ = Д^'25 • Д0’75 использовали индекс функционального обилия IF А, который рассчитывается по формуле (Мальцев, 1990):

где Bi и Nj - биомасса и численность z-ro таксона (г/м2 и экз./м2 соответственно).

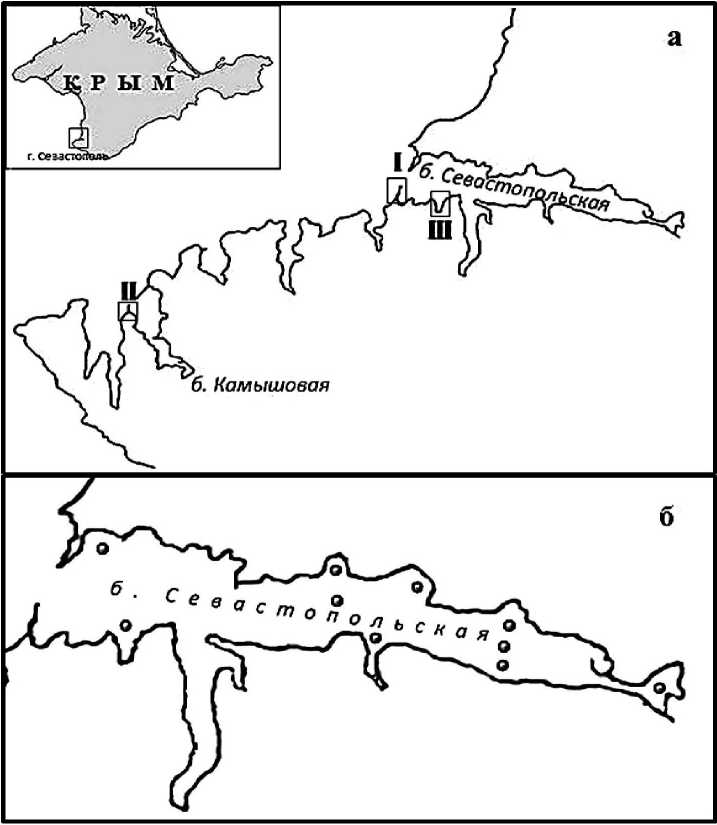

Результаты и обсуждение. Получены данные о численности и биомассе мидий и митилястеров на указанных субстратах (рис. 2). На твёрдых субстратах оба вида митилид встречались на всех станциях отбора проб; в рыхлых грунтах мидии найдены только на трёх станциях из десяти, а митилястеры - на шести. На бетонных сооружениях биомасса мидий максимальна на тетраподах южного мола, минимальна - на мраморовидной наброске. Биомасса митилястеров распределялась сходным образом, но показатели максимума и минимума отличались не так существенно, как у мидий. Наибольшие показатели численности митилидных моллюсков отмечены на поверхности подводной части набережной Севастопольской бухты, наименьшие - на каменной наброске мола Севастопольской бухты.

■Mytilus galloprovinciallis

UMytilaster lineatus

P и с . 2 . Биомасса и численность митилид. РГ - рыхлые грунты;

АС - антропогенные сооружения: Юм(т) - Южный мол, тетраподы, Юм(к) - Южный мол, наброска мраморовидного известняка (камни), Вм(б) - восточный мол, бетонная стенка, Сб(н) - Севастопольская бухта, бетонная набережная

Сравнение показателей численности и биомассы митилястеров рыхлых и разнородных твёрдых субстратов показало, что они возрастают от каменной наброски к донным отложениям и становятся максимальными на бетонных поверхностях.

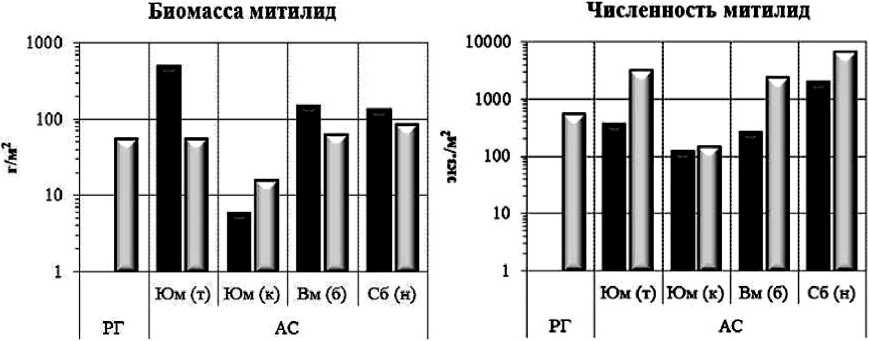

Для пространственного распределения популяций моллюсков-фильтраторов характерна пятнистость, что выражается в широком размахе показателей по численности и биомассе. Нивелировать этот разброс позволяет индекс функционального обилия, который даёт энергетическую характеристику исследуемых гидробионтов и оценивает их роль в обменных процессах, в том числе и в процессах самоочищения. Рассчитанные индексы IFA для митилид, обитающих на рыхлых грунтах и гидротехнических сооружениях, приведены на рис. 3. Высокие значения индекса IF А для популяций фильтраторов, обитающих на гидротехнических сооружениях, свидетельствуют о значительном вкладе искусственных субстратов в увеличении эффективности процессов потребления и переработки вещества в прибрежных акваториях. На рыхлых грунтах этот индекс существенно ниже, как и на каменной наброске.

Рис. 3. Индекс IFA. РГ - рыхлые грунты; АС - антропогенные сооружения: Юм(т) - Южный мол, тетраподы, Юм(к) - Южный мол, наброска мраморовидного известняка (камни), Вм(б) - восточный мол, бетонная стенка, Сб(н) - Севастопольская бухта, бетонная набережная

■Mytilus galloprovinciallis Q Mytilus ter lineatus

Индексы IFA для митилястеров и для мидий находятся в пределах одних и тех же порядков величин для каждого из типов субстрата, за исключением рыхлых грунтов, где вклад митилястеров в процессы трансформации вещества и энергии оказывается значительнее, чем мидий. Это даёт основания рекомендовать учитывать данный вид в дальнейших санитарно-биологических исследованиях наравне с мидиями, роль которых в самоочищении неоспорима.

Как говорилось выше, основным загрязнителем прибрежных акваторий являются нефть и нефтепродукты. Эти вещества находятся как в воде, донных осадках, перифитоне, так и накапливаются в самих организмах-фильтраторах, влияя на процессы их жизнедеятельности и количественные характеристики поселений. Мы проверили наличие зависимости биомассы мидий и митилястеров от содержания НУ в перифитоне (для гидротехнических сооружений) и донных осадках (для рыхлых грунтов). Для митилид обрастаний коэффициенты корреляции не превышали - 0,2, поэтому сложно говорить о наличии какой-то связи между сравниваемыми показателями. Полагаем, что это связано с невысокими уровнями загрязнения. Полученные результаты позволяют предположить, что в условиях Севастопольской бухты ведущую роль в формировании поселений митилидных моллюсков в перифитоне играют не концентрации НУ, а другие факторы. Для моллюсков, обитающих на рыхлых грунтах, также не обнаружена зависимость (г < - 0,3) межу коэффициентами корреляции биомассы и содержания в донных осадках НУ. Это, возможно, связано с очень высоким уровнем загрязнения грунтов в исследованном районе (на 30% станций концентрации НУ - свыше 1000 мг/100 г), что привело к отсутствию на самых загрязнённых станциях моллюсков обоих видов. Отметим, что мидии оказались менее устойчивыми, чем митилястеры. Численность и биомасса митилид на рыхлых грунтах и так обычно существенно меньше, чем на твёрдых субстратах (Заика и др., 1990), а повышение концентраций НУ в донных осадках до таких значений приводит не только к снижению количественных характеристик популяций, но и полному исчезновению митилид.

Выводы. 1. Вклад митилястеров в процессы трансформации вещества и энергии сравним с таковым мидий, что даёт основания рекомендовать учитывать этот вид в дальнейших санитарнобиологических исследованиях наравне с мидиями, роль которых в самоочищении неоспорима. 2. Выявленные концентрации НУ в перифитоне гидротехнических сооружений Севастопольской бухты не оказывают существенного влияния на биомассу и численность поселений митилид. 3. Высокие (более 1000 мг/100 г) концентрации НУ в донных осадках Севастопольской бухты приводят к исчезновению обоих видов моллюсков, причём более устойчивыми оказываются митилястеры. 4. Индекс IFA, характеризующий энергетическую роль гидробионтов, для мидий, обитающих на антропогенных субстратах, существенно выше аналогичного показателя для рыхлых грунтов, что позволяет сделать вывод о большом значении антропогенных субстратов в самоочищении моря от загрязняющих веществ как ядра формирования мощных митилидных поселений. 5. Индексы функционального обилия для мидий и митилястеров имеют высокие значения, что свидетельствует о существенной роли обоих видов в трансформации вещества и энергии в прибрежной зоне моря.

Благодарности. Авторы благодарят сотрудников отдела морской санитарной гидробиологии ИМБИ РАН им. А.О. Ковалевского за помощь в определении видового состава, численности и биомассы бентосных организмов (с.и.с. С.В. Алёмова) и определении концентраций нефтяных углеводородов в перифитоне (м.н.с. И.П. Муравьёву).

Список литературы Сравнительная характеристика поселений митилид на различных субстратах (на примере севастопольских бухт, Чёрное море)

- Александров Б.Г. 2008. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Чёрного моря. Киев, Наук. Думка. 343 с.

- Заика В.Е., Валовая Н.А., Повчун А.С, Ревков Н.К. 1990. Митилиды Чёрного моря. Киев: Наук. думка. 208 с.

- Мальцев В.И. 1990. О возможности применения показателя функционального обилия для структурных исследований зооценозов//Гидробиологический журнал. Т. 26. № 1. С. 87-89.

- Методические указания РД 52.10.556-96. Определение загрязняющих веществ в пробах морских донных отложений и взвеси. М.: Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 56 с.

- Миронов О.Г., Муравьёва И.П., Миронова Т.О., Соловьёва О.В., Дорошенко Ю.В. 2007. Илистые образования на гидротехнических сооружениях акватории Севастополя (Чёрное море)//Экология моря. Вып. 73. С. 55-59.

- Одум Ю. 1975. Основы экологии. М.: Мир. 733 с.