Сравнительная характеристика результатов деривации мочи после радикальной цистэктомии путем формирования толстокишечного кондуита и модифицированной уретеросигмостомии

Автор: Тилляшайхов М.Н., Абдурахманов Д.К., Шукруллаев Ш.А., Болтаев М.И., Хасанов Ш.Т., Эргашев О.Н.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Онкоурология

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рак мочевого пузыря, методы деривации мочи, континентный толстокишечный мочевой резервуар, уретеросигмостомия

Короткий адрес: https://sciup.org/142188242

IDR: 142188242

Текст статьи Сравнительная характеристика результатов деривации мочи после радикальной цистэктомии путем формирования толстокишечного кондуита и модифицированной уретеросигмостомии

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №4 2010

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №4 2010

Таблица 3. Госпитальная летальность и частота осложнений

|

Группы больных |

Госпитальная летальность |

Ранние осложнения |

Поздние осложнения |

Повторные операции |

|

I группа |

0% |

13,3% |

10% |

13,3% |

|

II группа |

10,2%* |

69,4%* |

59,2%* |

18,4% |

урологическое обследование: физикальный осмотр, общеклинический анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови, бактериологическое исследование мочи, рентгенологическое исследование, включающее обзорную рентгенографию брюшной полости, экскреторную урографию, восходящую или нисходящую цистографию, ультразвуковое исследование мочевого пузыря, цистоскопию с биопсией стенки мочевого пузыря.

По показаниям для уточнения распространенности опухолевого процесса и вовлечения регионарных лимфатических узлов проводили компьютерную и магнитно-резонансную томографию с контрастированием мочевого пузыря.

У ряда больных в послеоперационном периоде выполняли ре-зервуароскопию, что позволяло визуально оценивать изменения слизистой оболочки мочевого резервуара, оценить функцию анастомозов, осуществлять биопсию слизистой для динамического контроля и проводить функциональное исследование состояния резервуара.

Статистическая обработка материала производилась с помощью компьютерной программы Statistica.6, используя непараметрические критерии, рекомендуемые для медико-биологических исследований с малыми выборками.

РЕЗУЛЬТАТЫИ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение результатов операции в обеих группах выявило достоверно меньшее количество осложнений в I группе, в том чис- ле и осложнений, приведших к летальному исходу (таблица 3).

В I группе госпитальной летальности не наблюдали, во II группе умерло 5 больных, 3 из них – от желудочного кровотечения, 2 – от тромбоэмболии легочной артерии.

В раннем послеоперационном периоде в I группе у 4 пациентов развилось 5 осложнений. У одного больного наблюдался парез желудочно-кишечного тракта, успешно разрешившийся на фоне проводимой консервативной терапии и не повлекший нарушений метаболизма. У второго пациента сформировалась стриктура мочеточнико-резервуарного анастомоза, вызванная рубцовым процессом в окружающих тканях и приведшая к развитию острого левостороннего пиелонефрита, что потребовало экстренной пункционной нефростомии с реконструкцией анастомоза. У третьего пациента развился декомпенсированный метаболический ацидоз, потребовавший кратковременной ощелачивающей терапии. У четвертого больного после удаления катетера, дренирующего мочевой резервуар через аппендикостому, возникли существенные трудности самокатетеризации, в связи с чем выполнена экстренная операция по коррекции аппендикосто-мы с благоприятным результатом.

У выживших больных II группы в раннем послеоперационном периоде наблюдали 29 случаев осложнений. В 11 случаях отмечен длительный парез кишечника, купированный медикаментозной терапией, у 3 больных – несостоятельность межкишечного или мочеточнико-резервуарного анастомозов, у 10 – развился острый

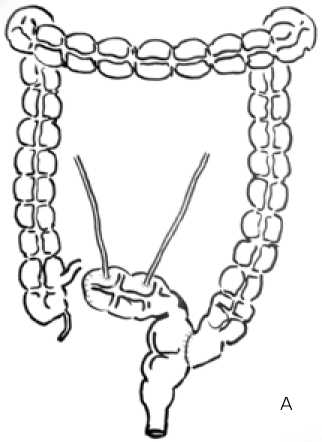

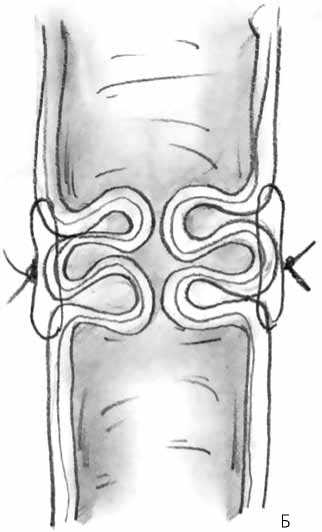

Рисунок. Схема сформированного мочевого резервуара из изолированного сегмента сигмовидной кишки (А) и «шейки» мочевого резервуара (Б).

В отдаленном послеоперационном периоде в I группе зарегистрированы осложнения у 3 больных (10%). У одного больного через 6 месяцев после операции сформировалась стриктура мочеточнико-резервуарного анастомоза, потребовавшая опе- я

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №4 2010

Таблица 4. Параметры функционального состояния мочевого резервуара

Во II группе различные поздние осложнения наблюдались у 19 пациентов: у 14 – развитие декомпенсированного гиперхлоремического ацидоза, потребовавшего ощелачивающей терапии, у 9 больных – развитие острого пиелонефрита, купированного анти-биотикотерапией, у 4 пациентов – развитие динамической кишечной непроходимости, купированной консервативными мероприятиями и у 2 пациентов – возникновение послеоперационной грыжи передней брюшной стенки.

Обращает на себя внимание, что, несмотря на высокую частоту осложнений во II группе в раннем и отдаленном послеоперационных периодах, большинство из них удалось купировать консервативными методами и лишь 18,4% пациентам потребовались повторные операции, что недостоверно отличалось от этого показателя в I группе больных (13,3%) (таблица 3).

При динамическом рентгенологическом и ультразвуковом обследовании пациентов в отдаленном периоде у 50% больных I группы и 71,4% больных II группы выявляли нормализацию уродинамики и рентгенологической картины, уменьшение степени пи-елокаликоэктазии отмечено у 50% и 28,6% больных соответственно I и II групп. У четырех пациентов I группы с исходными нарушениями функции почек в послеоперационном периоде показатели функции нормализовались, в то время как у четырех больных II группы с аналогичными нарушениями функции почек показатели достоверно улучшились, но превышали верхнюю границу нормы.

Оценивая функциональный эффект примененной операции с точки зрения адекватности восстановления функции мочеот-ведения, следует отметить, что в раннем послеоперационном периоде у всех больных I группы отмечались частые эпизоды спонтанного подтекания мочи через стому. С увеличением продолжительности послеоперационного периода эти явления уменьшались: через 6 месяцев все пациенты удерживали мочу в течение дня при самокатетеризации с интервалом в 3-4 часа. В ночное время, как правило, больным приходилось вставать до 2-3 раз для опорожнения резервуара. При увеличении времени между мочеиспусканиями больные отмечали подтекание мочи и были вынуждены использовать прокладки.

Во II группе в раннем послеоперационном периоде также наблюдались частые эпизоды недержания мочи и кала. К 6 месяцам после операции симптомы раздражения кишечника стихали, больные вырабатывали оптимальный режим опорожнения прямой кишки. К этому же сроку почти все больные ночью спали. Днем мочеиспускание через прямую кишку осуществлялось каждые 4-6 часов. К этому сроку у больных формируется раздельное выделение кала и мочи: кал выделяется 1 раз в сутки, моча – каждые 4-6 часов. Только 1 больной отмечал небольшой дискомфорт в ночное время.

Эффект удержания мочи в мочевом резервуаре во многом зависит от его функционального объема и внутрирезервуарного давления. Измеренная функциональная емкость мочевого толстокишечного резервуара у больных I группы в первые 3 месяца после операции оказалась достаточно низкой – 250-300 мл (таблица 4). По нашему мнению это связано с последствиями операционной травмы, вызывающей длительный спазм мышечной оболочки кишечной стенки и раздражающим действием мочи на неадаптированную кишечную стенку. К 6-12 месяцам после операции емкость возрастала до 450-520 мл. Увеличение функциональной емкости резервуара, по нашему мнению, определяло улучшение его конти-нентности и урежение эпизодов недержания мочи.

У больных II группы в ранние сроки после операции (3 месяца) функциональный объем мочевого резервуара, как правило, не превышал 400 мл при достаточно высоком внутрирезервуарном давлении (таблица 4). В более отдаленном периоде объем резервуара возрастал в среднем до 600 мл, а внутрирезервуарное давление постепенно снижалось. Такую

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №4 2010 динамику мы также связываем с постепенной ликвидацией спазма мускулатуры кишки, вызванной операционной травмой и постоянным контактом с такой агрессивной средой, какой является моча, а также адаптацией кишечного резервуара к новой функции и контакту с мочой.

Сравнение зарегистрированных параметров не выявили достоверных различий между двумя исследуемыми группами. Как в I, так и во II группах объем резервуаров в течение 6-12 месяцев достигал необходимых функциональных величин. Внутрирезер-вуарное давление во все сроки наблюдения в обеих группах не превышало 40 см водн. ст., что было ниже критических значений, потенциально опасных в плане ухудшения функции почек [14, 15].

Все больные I и II групп в отдаленном периоде социально реабилитированы. 8 пациентов I группы смогли вернуться к трудовой деятельности. Во II группе 4 больных вернулись к своей преж- ней специальности, еще 8 человек также сохранили работоспособность, но трудятся на более легкой работе.

Итак, обе анализируемые нами методики континентной деривации мочи способны обеспечить хорошие функциональные результаты и социальную реабилитацию большинства больных. Методика формирования толстокишечного резервуара с аппендикостомой обеспечивала наименьшую частоту осложнений и не сопровождалась госпитальной летальностью пациентов. Высокая частота осложнений у больных с уретеро-сигмостомией, безусловно, утяжеляет течение послеоперационного периода, однако, в большинстве случаев их удается купировать консервативно. Среди осложнений преобладают осложнения воспалительного (острый пиелонефрит) и метаболического (гиперхлоремический метаболический ацидоз) характера. Относительно высокая летальность при уретеро-сигмостомии, по нашему мнению, не связана с методикой операции, а обусловлена недооценкой исходной тяжести состояния пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы Сравнительная характеристика результатов деривации мочи после радикальной цистэктомии путем формирования толстокишечного кондуита и модифицированной уретеросигмостомии

- Oncological and functional outcome of radical cystectomy in patients with bladder cancer and obstructive uropathy/Gupta N.P., Kolla S.B., Seth A., Hemal A.K., Dogra P.N., Kumar R.//J. Urol. 2007. Vol. 178, № 4. P. 1206-1211.

- Morbidity and quality of life in elderly patients receiving ileal conduit or orthotopic neobladder afer radical cystectomy for invasive bladder cancer/Sogni F., Brausi M., Frea B., Martinengo C., Faggiano F., Tizzani A., Gontero P.//Urology. 2008. Vol. 71. № 5. P. 919-923.

- Health related quality of life afer radical cystectomy: comparison of ileal conduit to continent orthotopic neobladder./Autorino R., Quarto G., Di Lorenzo G., De Sio M., Perdonà S., Giannarini G., Giugliano F., Damiano R.//Eur. J. Surg. Oncol. 2009. Vol. 35. № 8. P. 858-864.

- Measuring health-related quality of life outcomes in bladder cancer patients using the Bladder Cancer Index (BCI)/Gilbert S.M., Wood D.P., Dunn R.L., Weizer A.Z., Lee C.T., Montie J.E., Wei J.T.//Cancer. 2007. Vol. 109. № 9. P. 1756-1762.

- Даренков С.П., Соколов А.Е., Оччархаджиев С.Б. Ближайшие и отдаленные результаты уретеросигмостомии с формированием резервуаров Mainz pouch II и Хасана//Урология. 2004. № 2. C. 7-12.

- Матвеев Б.П., Фигурин К.М., Карякин О.Б. Рак мочевого пузыря. М. 2001. 243 с.

- Переверзев А.С., Петров С.Б. Опухоли мочевого пузыря. Харьков: Дону. 2000. 171 с.

- Continence mechanism of the orthotopic neobladder: urodynamic analysis of ileocolic neobladder and exyernal urethral sphincter function/Kakizaki H., Shibata T., Ameda K., Shinno Y., Nonomura K., Koyanagi T.//Int. J. Urol. 1995. Vol. 2. № 4. P. 267-272.

- Nocturnal enuresis in men with an orthotopic ileal reservoir: urodynamic evaluation./El Bahnasawy M.S., Osman Y., Gomha M.A., Shaaban A.A., Ashamallah A., Ghoneim M.A.//J. Urol. 2000. Vol. 164. № 1. P. 10-13.

- Compartomiento urodinamico de las neovejigas intestinales; nuestra experiencia // Lorenzo Romero J.G., Segura Martín M., Salinas Sánchez A., Hernández Millán I., Martínez Martín M., Vírseda Rodríguez J. // Arch. Esp. Urol. 2001. Vol. 54. № 2. P. 139-144.

- A simple technique of urinary diversion: the dismembered detubularized rectosigmoid bladder with distal colorectostomy/Elabbady A.A., Elabbasy W.I., Arafa A.F., Atta M.A., Abdel-Rahman M.//J. Urol. 1998. Vol. 160. № 3. P. 714-715.

- Тилляшайхов М.Н. Хирургические и физиологические аспекты выбора метода деривации мочи после радикальной цистэктомии по поводу рака мочевого пузыря. Дисс. … д-ра мед. наук. Ташкент. 2008.

- Churchill B.M., Gilmour R.F., Williot P. Urodynamics//Pediatr. Clin. North Amer. 1987. Vol. 34. P. 1133-1157.

- Te type of urinary diversion afer radical cystectomy signifcantly impacts on the patient`s quality of life/McGuire M.S., Grimaldi G., Grotas G., Russo P.//Ann. Surg. Oncol. 2000. Vol. 7. № 1.P. 4-8.

- Перепечай В.А. Обоснование ортотопической сигмопластики для восстановления мочевого пузыря: Дис. … канд. мед. наук. Ростов-на-Дону. 2000. 171 с.