Сравнительная характеристика видового состава мелких млекопитающих естественных и антропогенно изменённых биотопов Дарвинского и Центрально-лесного заповедников в период 2005-2009 гг

Автор: Емельянова Алла Александровна, Сидорова Ольга Вячеславовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводится сравнение видового состава мышевидных грызунов и насекомоядных в естественных и антропогенно изменённых биотопах Дарвинского (Вологодская обл.) и Центрально-Лесного заповедников (Тверская обл.) в 2005-2009 гг. Всего за период работ было отловлено 17 видов мелких млекопитающих. Видовой состав мелких млекопитающих зависит от степени антропогенной трансформации биотопа.

Мелкие млекопитающие, видовое разнообразие, биотопическое распределение, естественные биотопы, антропогенно изменённые биотопы, дарвинский заповедник, центрально-лесной заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/146116510

IDR: 146116510 | УДК: 591.574.2:500.3

Текст научной статьи Сравнительная характеристика видового состава мелких млекопитающих естественных и антропогенно изменённых биотопов Дарвинского и Центрально-лесного заповедников в период 2005-2009 гг

Введение. Мелкие млекопитающие - составляющая многих экосистем. Мышевидные грызуны и насекомоядные являются удобным индикатором для оценки состояния естественных и находящихся под влиянием человека биотопов (Калецкая, Тупицына, 1988; Тарасов и др., 1998; Глазов, 2004, Истомин, 2005). В этом смысле интерес представляет сравнительное изучение состава населения мелких млекопитающих в двух заповедниках лесной зоны Российской Федерации, расположенных в относительной близости, но отличающихся по физико-географическим характеристикам и степени хозяйственного освоения территорий. Дарвинский государственный заповедник (ДГЗ) расположен на юге Вологодской обл., на полуострове, омываемом водами Рыбинского водохранилища. Территория заповедника представляет собой часть обширной Молого-Шекснинской низины. Территория заповедника входит в северо-западную подобласть атлантико-континентальной лесной климатической области умеренного пояса (Калецкая и др., 1988). Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник (ЦЛГПБЗ) расположен на юго-западе Тверской обл., в переходной полосе между западноевропейским и восточноевропейским районами континентальной области умеренного климата (Волков и др., 1988). Он окружен сельскохозяйственными угодьями разной степени освоенности (Истомин, 1988, 1992).

Отметим, что в схеме ботанико-географического районирования России территории рассматриваемых заповедников лежат в пределах Евразиатской таежной (хвойнолесной) ботанико-географической области; здесь представлены два подзональных растительных типа евроазиатских темнохвойных лесов: южнотаежные и подтаежные (елово-широколиственные) леса. Южнотаежные темнохвойные леса согласно ботанико-географическому районированию европейской части страны располагаются в Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таежной провинции (Грибова и др., 1980). Территория Дарвинского заповедника в частности относится к этой провинции. Однако, естественные биоценозы были серьезно изменены в 1941 г. в связи с сооружением судоходного гидроузла и гидроэлектростанции на Волге у г. Рыбинска (Калецкая и др., 1988). Ныне территория Дарвинского государственного заповедника распадается на две части: зону временного затопления Рыбинского водохранилища и центральную, представляющую собой древнюю озерно-аллювиальную террасу, сохраняющую типичные черты южной тайги (Дарвинский...). При этом в жизни животных-обитателей первой зоны ведущую роль играют изменения уровня воды в водохранилище (Калецкая, 1957) Территория Центрально-лесного заповедника относится к зоне елово-широколиственных лесов, которые характеризуются по сравнению с северными полосами темнохвойных лесов более теплым и мягким климатом, а также более богатыми почвами. При этом характер рельефа при слабой водопроницаемости почвообразующих пород и периодически избыточном атмосферном увлажнении, наряду с другими факторами, способствуют тому, что на территории заповедника господствуют не зональные хвойношироколиственные леса, а еловые леса южно-таёжного типа в сочетании с хвойно-широколиственными лесами и фрагментами широколиственных лесов (Регуляторная..., 2002). Специфические комбинации географических и экологических элементов флоры и степени антропогенной трансформации исследованных территорий неизбежно оказывают влияние на видовой состав и численность мелких млекопитающих.

Методика. Сбор материала производился систематически в 2005-2009 гг. на 8 постоянных площадках в ДГЗ и на 10 - в ЦЛГПБЗ.

Отлов проводился на территориях, которые можно разделить на 2 группы: естественные и антропогенно изменённые биотопы (Томашевский и др., 1986; Глазов, 2004). К естественным биотопам ДГЗ относились: березняк разнотравный, ельник бореальный, просека; к антропогенно изменённым биотопам - территории, расположенные рядом с д. Борок. К естественным биотопам ЦЛГПБЗ относились: березняк разнотравный, ельник бореальный, просека; к антропогенно изменённым биотопам мы отнесли территории, расположенные в окрестностях пос. Заповедный (Истомин, 1988).

Учет проводился ежегодно стандартным методом (с помощью ловушек Геро) в весенне-осенний период в ЦЛГПБЗ и в весенний и осенний периоды в ДГЗ. Учётные линии, включающие 25-50 давилок, выставлялись на 2-4 дня.

Всего было отработано 19200 ловушек, поймано 1319 зверьков, относящихся к 17 видам (Бобринский и др., 1965; Гуреев, 1971, Павлинов и др., 2002). При этом в ДГЗ было отработано 10650 л/с и поймано 587 зверьков 14 видов. В Центрально-Лесном заповеднике за время полевых работ было отработано 9950 л/с, отловлено 796 экземпляров 15 видов. При видовой идентификации животных обыкновенную полевку Microtus arvalis и восточноевропейскую полевку М. rossiaemeridionalis не дифференцировали и учитывали как Microtus arvalis. Виды малая лесная мышь (Apodemus (Sylvimus) uralensis) и европейская лесная мышь (Apodemus (Sylvimus) sylvaticus} объединялись под прежним систематическим названием -обыкновенная лесная мышь (Apodemus sylvaticus). Добытые животные обрабатывались по стандартной методике (Тупикова, 1964).

Поскольку весенние отловы характеризовались крайне низкой численностью зверьков, нами приводятся данные с июня месяца. Отметим, что данный метод учета не даёт полного представления о численности представителей некоторых систематических групп мелких млекопитающих, например, таких, как: мыши, землеройки и мышовки (Кучерук, Тупикова и др., 1963). В частности, за весь период отлова были редки случаи поимки средней бурозубки - вида в целом обычного на территориях ДГЗ и ЦЛГПБЗ (Калецкая, Тупицына, 1988; Истомин, 1995), а лесная мышовка, обыкновенная, тёмная и водяная полёвки в полевых материалах были представлены единичными экземплярами.

Результаты и обсуждение. Известно, что одним из важных факторов формирования разнообразия сообществ животных является пространственная гетерогенность среды (Уиттекер, 1980; Пианка, 1981; Одум, 1986). Измененные ландшафты характеризуются увеличением мозаичности и появлением большого количества укрытий, что сопровождается увеличением видового разнообразия мелких млекопитающих. В частности, на территории Тверской обл. отмечены подобные реакции сообществ мышевидных грызунов коренных ельников на воздействие массовых ветровалов и сплошных рубок (Истомин, 2009).

Указанные закономерности преимущественно подтверждаются и результатами наших исследований. В большинстве случаев при попарном сравнении сходных биотопов, различающихся степенью

-50-

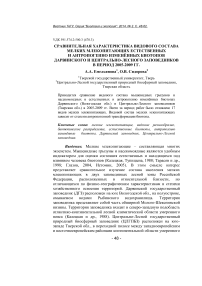

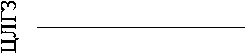

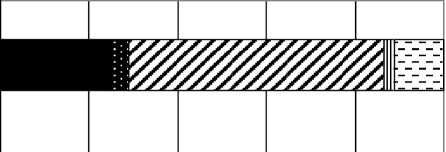

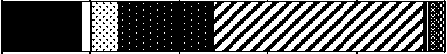

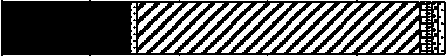

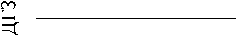

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2 трансформации, число видов преобладало в антропогенных ландшафтах. В ДГЗ наиболее многовидовое население микромаммалий было отмечено в березняках естественном и трансформированном - 9 и 12 видов, а также в сосняке трансформированном - 9 видов против 6 видов в сосняке естественном (рис 1, 2). Кроме того, на территории этого заповедника более богатый видовой состав отмечен в трансформированном ельнике бореальном - 7 видов против 5 в естественном ельнике, и на просеке - 8 видов против 6 на трассе ЛЭП (рис. 3, 4).

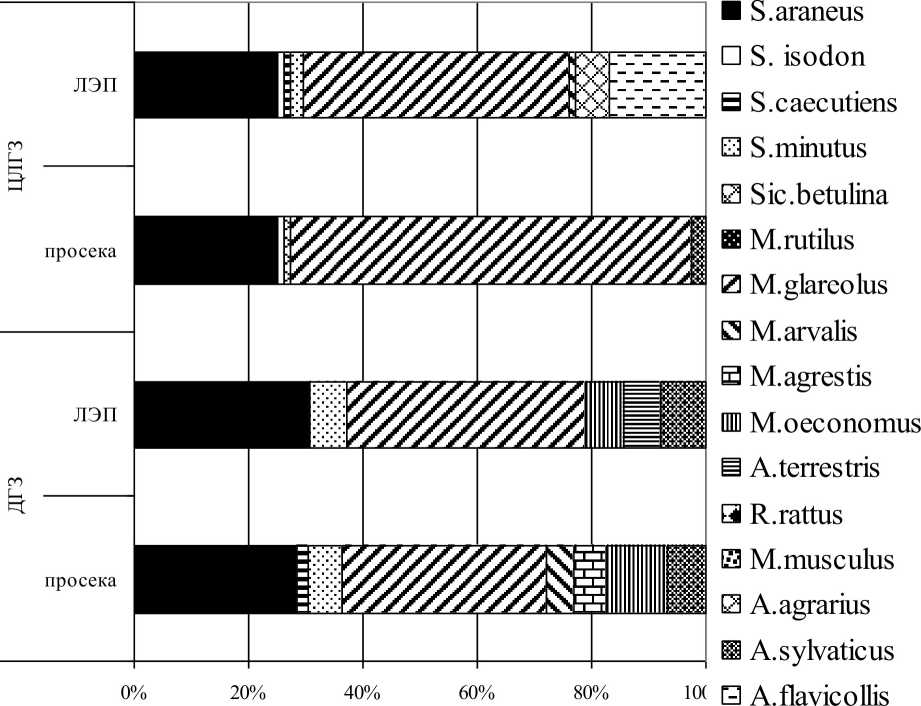

В ЦЛГПБЗ максимальное число видов отмечено в березняке естественном -10 видов против 7 в березняке трансформированном (рис. 1). Подобное же преобладание числа видов мелких млекопитающих в естественном биотопе по сравнению с трансформированным наблюдалось в ельнике бореальном - 8 видов против 5 (рис. 2). В остальных случаях в измененных деятельностью человека биотопах фауна микромаммалий оказалась более разнообразной по сравнению с мало нарушенными местообитаниями: в смешанных лесах зарегистрировано 7 и б видов соответственно, ельниках неморальных - 8 и б видов, на трассе ЛЭП и просеке - 8 и 5 видов (рис. 1, 2, 4).

Отмеченные в ряде случаев отклонения от известных закономерностей могут объясняться сукцессионной динамикой антропогенно трансформированных биотопов. Известно, что усиление гетерогенности среды, наблюдающееся на ранних стадиях умеренной трансформации биотопов, сопровождается высоким разнообразием сообществ мелких млекопитающих за счет появления видов с иными экологическими требованиями, колонизирующих эти биотопы. В дальнейшем наблюдаются демутационные процессы, заключающиеся в смене структуры или состава биогеоценозов в ходе их восстановления. При этом общее число и доля отдельных видов в составе сообществ микромаммалий на различных стадиях сукцессии разнятся (Истомин, 2005; Истомин, 2009). Возможно, исследованные нами трансформированные биотопы характеризовались разной степенью экологической разнородности местообитаний, которая в ряде случаев оказалась ниже, нежели в естественных биотопах. Особенно это касается таких условно мало преобразованных местообитаний, как просеки и ЛЭП.

Основой использования мелких млекопитающих для анализа изменений состояния экосистем является инвентаризация фауны, предполагающая качественный и количественный перечет соответствующих объектов. При этом особое внимание требуется уделять видам, находящимся на краю ареала, а также редким и синантропным видам. Наиболее индикационно значимыми видами, характер присутствия которых может служить критерием степени естественной сохранности " -51 - природных территорий для таежной зоны признаны: из зональных - реликтовые, а также синантропные, лесостепные, распространение которых прямо или косвенно связаны с деятельностью человека (Кошкина, 1987; Кучерук, 1988; Карасева, Тихонова, 1990; Тихонова и др., 1992; Тихонова и др., 1998; Истомин, 2005).

Состав сообществ мелких млекопитающих, выявленный на территории указанных заповедников методом ловушко-линий, был преимущественно одинаков и включал такие виды, как: рыжая полёвка (Myodes glareolus Schreber), красная полёвка (Myodes rutilus Pall.), тёмная полёвка (Microtus agrestis L.), полёвка-экономка (Microtus oeconomus Pall.), обыкновенная полёвка (Microtus arvalis Pall.), водяная крыса (Arvicola terrestris L.), мышь-малютка (Micromys minutus Pall.), желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis Melchior), полевая мышь (Apodemus agrarius Pall.), лесная мышь (Apodemus sylvaticus L.), домовая мышь (Mus musculus L.), чёрная крыса (Rattus rattus L.), лесная мышовка (Sicista betulina Pall.), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.), малая бурозубка (Sorex minutus L.), равнозубая землеройка (Sorex isodon Turov) и средняя землеройка (Sorex caecutiens Laxmann).

В целом во всех обследованных биотопах господствовали лесные виды, представители европейской фауны, такие как: европейская рыжая полевка, бурозубка обыкновенная и бурозубка малая.

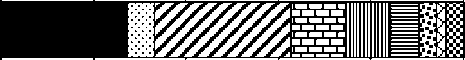

0% 20% 40% 60% 80%. 100 □ A.flavicollis доля вида в составе населения мелких млекопитающих, % £3 М minutus

Рис. 1 . Видовая структура населения мелких млекопитающих мелколиственных и смешанных лесов ДГЗ и ЦЛГПБЗ разной степени антропогенной нагрузки ельник неморальный трансформированный

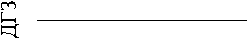

ельник неморальный естественный

сосняк зеленомошник трансформированный

сосняк зеленомошник естественный

0% 20% 40% 60% 80% ЮС

доля вида в составе населения мелких млекопитающих, %

■ S.araneus

□ S. isodon

В S.caecutiens

0 S.minutus

И Sic.betulina

И M.rutilus

И M.glareolus

□ M.arvalis

В M.agrestis

ПШ M.oeconomus

В A.terrestris

В R.rattus

И M.muscuius

0 A.agrarius

Bi A.sylvaticus □ A.flavicollis ES M.minutus

Рис. 2. Видовая структура населения мелких млекопитающих сосняков и ельников неморальных ДГЗ и ЦЛГПБЗ разной степени антропогенной нагрузки ельник бореальный трансформированный

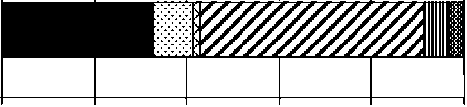

ельник бореальный естественный

ельник бореальный трансформированный

ельник бореальный естественный

0% 20% 40% 60% 80% ЮС доля вида в составе населения мелких млекопитающих, %

■ S.araneus

□ S. isodon

В S.caecutiens

И S.minutus

И Sic.betulina

В M.rutilus

И M.glareolus

И M.arvalis

S M.agrestis

ПШ M.oeconomus

S A.terrestris

В R.rattus

И M.musculus

И A.agrarius

Й A.sylvaticus

□ A.flavicollis

0 M.minutus

Рис. 3 . Видовая структура населения мелких млекопитающих ельников бореальных ДГЗ и ЦЛГПБЗ разной степени антропогенной нагрузки

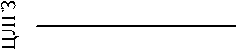

доля вида в составе населения мелких млекопитающих, % S M.minutuS

Рис. 4. Видовая структура населения мелких млекопитающих в биотопах разной степени антропогенной трансформации ДГЗ и ЦЛГПБЗ

Рыжая полевка - массовый представитель лесных полевок, составляющий до 60-100% от населения мелких млекопитающих в лесных биоценозах рассматриваемого региона (Томашевский и др, 1988; Томашевская и др., 1989; Истомин, 1988, 1990; Томашевский, Томашевская, 1992; Емельянова и др., 2002; Емельянова, 2004, 2013). Доля этого вида в составе населения мелких млекопитающих была максимальна в ЦЛГПБЗ в таких биотопах, как: просека, смешанный лес естественный, ельник неморальный естественный - 70,2, 68,5 и 61,5% соответственно (рис. 1, 2, 4). В сходных по типологии антропогенно трансформированных биотопах заповедника отмечалось сокращение доли участия рыжей полевки: на трассе ЛЭП - 46,1%, в смешанном лесу - 54,5%, в ельнике неморальном - 52,7%, что согласуется с отмеченным в литературе уменьшением степени доминирования в многовидовых сообществах этого ценообразующего в южной тайге вида (Истомин, 2005, 2007, 2009). На территории ДГЗ полевка рыжая тяготела к ельникам бореальным, где составила в населении мелких млекопитающих естественного и трансформированного биотопов 45,5 и 64%, соответственно, а также к ненарушенным соснякам (48,3%) и -54- березнякам (45,6%). В измененных деятельностью человека сосняках и березняках также обнаружено уменьшение встречаемости данного вида, сопутствующее увеличению видового разнообразия фауны микромаммалий: в сосняке долевое участие составило 29,5%, в березняке -33% (рис. 1-4).

Бурозубка обыкновенная в еловых лесах Верхневолжья и сопредельных территорий является обычным видом и зачастую выступает как субдоминант в составе населения мелких млекопитающих при изучении его методом ловушко-линий; на втором месте среди землероек - малая или средняя бурозубка (Томашевская и др., 1989). В летописях ДГЗ и ЦЛГПБЗ также отмечается многочисленность указанных видов землероек (Калецкая, Тупицына, 1988; Истомин, 1995). В наших исследованиях на территории рассматриваемых заповедников за редким исключением отмечалось субдоминирование бурозубки обыкновенной. Доля представителей этого вида в составе населения микромаммалий естественных биотопов составляла в ДГЗ от 32,7% до 28,4%, в ЦЛГПБЗ - от 26,4% до 17,8%; в антропогенно трансформированных биотопах отмечалось некоторое уменьшение доли участия вида - в ДГЗ она составила от 30,6% до 27,4%, в ЦЛГПБЗ - от 24,8% до 12,8%. При этом бурозубка обыкновенная на территории ДГЗ тяготела к хвойным лесам - ельникам бореальным и соснякам, а в ЦЛГПБЗ - к ельникам неморальным и мелколиственным и смешанным лесам (рис. 1-4). Среди других видов землероек наиболее регулярны встречи бурозубки малой, которая не отмечалась только в смешанных лесах и на просеке ЦЛГПБЗ. Преимущественно доля зверьков этого вида в составе населения мелких млекопитающих в естественных биотопах превышала таковую в трансформированных биотопах. Отметим, что в лесах ДГЗ данный вид обычно был более многочисленен по сравнению с ЦЛГПБЗ. Так, в березняках естественном и трансформированном ДГЗ встречаемость этой землеройки - 10,7% и 2,6%, в соответствующих биотопах ЦЛГПБЗ - 2,4% и 1,6%. Исключение представляет ельник бореальный естественный ЦЛГПБЗ, где в многовидовом сообществе доля малой бурозубки составила 6%, как и в составе менее разнообразного населения микромаммалий ельника бореального ДГЗ (рис. 1-4).

Бурозубка средняя наряду с бурозубкой равнозубой отнесены к группе тестовых видов для оценки современного состояния и прогнозирования состояния лесных экосистем в рассматриваемом регионе - эти землеройки принадлежат к числу реликтовых видов восточной Палеарктики и характер их присутствия может служить объективным показателем степени сохранности лесных экосистем и ландшафтов (Викторов, Истомин, 2002; Истомин, 2005, 2009). В ходе нашего исследования были отмечены редкие встречи бурозубки средней на территории заповедников в биотопах с разреженным древостоем: в -55-

ДГЗ - на просеке (2,0%), в ЦЛГПБЗ - на трассе ЛЭП (1,1%), в антропогенно трансформированных смешанном лесу (2,5%) и ельнике неморальном (3,3%). Для равнозубой бурозубки в региональном масштабе свойственен еще более локальный характер пребывания - вид был зафиксирован только на территории ЦЛГПБЗ, где отмечен в различных типах лесных экосистем заповедника: в ельниках, смешанных лесах, березняках, на просеках и ЛЭП. Это согласуется с литературными сведениями, поскольку равнозубая бурозубка не входит в список фауны Дарвинского заповедника, но для ЦЛГПБЗ вид обычен (Калецкая, Тупицына, 1988; Истомин, 1995). При этом нами отмечено тяготение равнозубой бурозубки к естественным биотопам, преимущественно - к бореальным ельникам. В трансформированных биотопах она была отмечена только в ельнике неморальном, на просеке и на трассе ЛЭП (рис. 1-4).

Кроме указанных видов землероек к восточнопалеарктическим видам относится сибирская красная полевка, которая распространена спорадически и встречается в лесных экосистемах ЦЛГПБЗ, но отсутствует в ДГЗ (Калецкая, Тупицына, 1988; Истомин, 1995). Для этого вида в литературных источниках отмечается предпочтение бореальных ельников, но нами красная полевка отмечалась только в неморальных ельниках естественном и трансформированном, где составляла в населении микромаммалий 8,8% и 2,2%, соответственно.

При сравнительной характеристике фауны мелких млекопитающих ландшафтов разной степени антропогенной трансформации особое значение имеет характер присутствия видов, чье интенсивное расселение и проникновение вглубь таежной зоны связано с антропогенным преобразованием ландшафтов - лесостепных и типичных синантропных видов. К лесостепным видам грызунов относятся полевая мышь, мышь-малютка и обыкновенная полевка. Причем, наиболее значимым видом для целей биоиндикации признана полевая мышь, для которой показано что, помимо оценки уровня трансформированности ландшафтов локальной территории, вид может служить индикатором фоновых дигрессивных преобразований природной среды региона в целом (Дымин, 1980; Кучерук, 1988; Тихонова и др., 1992; Карасева и др., 1992; Истомин, 1994а, 2005, 2012 и др.).

Опираясь на результаты нашего исследования, отметим, что полевка обыкновенная на территории ДГЗ и ЦЛГПБЗ принимала незначительное участие в составе населения мелких млекопитающих в березняках разной степени антропогенной трансформации — от 1 до 2,6%, а также на просеке и ЛЭП - 4,9 и 1,1%. Мышь-малютка, предпочитающая разреженные биотопы, отмечалась в ДГЗ в березняке естественном (1,0%) и сосняке трансформированном (3,9%), а также в таких естественных биотопах ЦЛГПБЗ, как: ельники бореальный и -56- неморальный (1,2% и 1,1% соответственно), смешанный лес (1,2%) и березняк (1,2%). Полевая мышь регистрировалась почти исключительно в преобразованных местообитаниях: на территории ДГЗ - в березняке (4,0%) и сосняке (1,9%); в ЦЛГПБЗ - в березняках естественном и трансформированном (1,2 и 3,3%), в смешанном лесу и на трассе ЛЭП (2,2 и 5,7%) (рис. 1-4). '

Такой западнопалеарктический, типичный неморальный вид, как мышь желтогорлая, встречалась только в антропогенных ландшафтах. Этот вид в лесных экосистемах Верхневолжья находится на краю ареала, соответственно, находит лучшие условия для обитания в зоне елово-широколиственных лесов ЦЛГПБЗ, при этом к биотопам с благоприятными условиями обитания для данного вида в основном относятся леса со значительной примесью лиственных пород в древостое. Так, доли участия в составе населения мелких млекопитающих желтогорлой мыши были максимальны в смешанном лесу (23,4%), березняке (19,6%) и на трассе ЛЭП (16,8%), в ельниках неморальном и бореальном они составили соответственно 14,3 и 11,2%. В южнотаежных лесах ДГЗ вид имел весьма скромное представительство в сообществах микромаммалий и встречался в березняке (1,3%) и ельнике бореальном (1,4%).

Представляет интерес анализ распространения и другого неморального вида - лесной мыши. Уточнение таксономической принадлежности этого политипического вида на основании анализа серий из ряда районов рассматриваемого региона указывает на принадлежность его к виду Л. (S.) microps, хотя не исключает присутствие в некоторых точках и A. (S.) sylvaticus (Истомин, 19946; Викторов, Логинов, 2004). В ранних фаунистических сводках ЦЛГПБЗ до 1970-х гг. лесная мышь отмечалась, как редкий вид, а в ДГЗ в 1988 г. отмечена как исчезнувший вид (Калецкая, Тупицына, 1988; Истомин, 1995). В настоящее же время, в частности, на территории ЦЛГПБЗ обычна и широко распространена, образуя очаговые поселения в неморальных лесных экосистемах разного возраста (Истомин, 2005). Нами на территории заповедников данный вид регистрировался в таких малоосвоенных биотопах, как: березняки естественные в ДГЗ и ЦЛГПБЗ - 1,9 и 6,0%, смешанный лес и ельник бореальный в ЦЛГПБЗ -3,6 и 2,4%, сосняк в ДГЗ (3,4%), просеки в ДГЗ и ЦЛГПБЗ - 6,8 и 2,4%. Среди антропогенно трансформированных биотопов лесная мышь встречалась в березняке и на трассе ЛЭП в ДГЗ (1,3 и 8%) (рис. 1-4). Таким образом, можно заключить, что в лесах ЦЛГПБЗ лесная мышь обычна, на территории ДГЗ менее распространена и тяготеет к разреженным биотопам, зачастую преобразованным.

Из настоящих синантропов в фауне мелких млекопитающих заповедников нами были зафиксированы мышь домовая и крыса черная. Мышь домовая отмечалась только в антропогенно трансформированных -57 -

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2 ландшафтах ДГЗ - березняке (7,9%), сосняке зеленомошном (3,9%), ельнике бореальном (1,4%) (рис. 1-3). Черная крыса отловлена в антропогенном смешанном лесу ЦЛГПБЗ (2,2%) (рис. 1).

Такие интразональные виды, как полевка-экономка, темная полевка и водяная полевка были более характерны для фауны ДГЗ -здесь эти виды регулярно встречались и занимали более видное положение в составе населения микромаммалий, нежели в экосистемах ЦЛГПБЗ (рис. 1-4).

Заключение. Анализ сообществ мелких млекопитающих естественных и антропогенно изменённых биотопов Дарвинского и Центрально-Лесного заповедников показал, что в целом в их составе доминируют широко распространенные представители европейской фауны. Фауна млекопитающих естественных лесов ЦЛГПБЗ характеризуется наличием жизнеспособных популяций реликтовых палеарктических видов, а также большей долей участия неморальных видов по сравнению с сообществами микромаммалий ДГЗ. В свою очередь, на территории ДГЗ сложились условия, благоприятные для интразональных видов, обитателей лугово-кустарниковых зарослей речных пойм и других заболоченных, переувлажненных и околоводных пространств.

Антропогенно трансформированным ландшафтам Евразиатских таежных лесов свойственно увеличение видового разнообразия сообществ мелких млекопитающих ввиду высокой разнородности структуры подобных местообитаний. Критерием степени ненарушенности природных экосистем данной ботаникогеографической области является распространение синантропных и лесостепных видов. Виды, относящиеся к этой индикационной группе, обнаружены на территории рассматриваемых заповедников, где не играли значительной роли в сообществах мелких млекопитающих и тяготели к преобразованным биотопам, иногда проникая в участки естественных экосистем, находящиеся на незначительном удалении от антропогенных ландшафтов. В группе видов, не являющихся настоящими синантропами, наибольшую верность трансформированным биоценозам проявлял такой гемисинантропный вид, как мышь полевая, а также мышь желтогорлая -западнопалеарктический вид, находящийся здесь на краю ареала. Синантропные виды в отловах встречались единично, их встречи были приурочены к антропогенным ландшафтам. Каждому из заповедников были свойственны определенные виды синантропных грызунов: ДГЗ -мышь домовая, ЦЛГПБЗ - черная крыса.

В целом, основываясь на результатах исследования, можно отметить высокую сохранность естественных экосистем заповедных зон. Кроме того, присутствует тенденция обогащения фауны видами неморального комплекса, проявляющими склонность к обитанию в трансформированных, разреженных или осветленных биотопах.

Емельянова А.А. Сравнительная характеристика видового состава мелких млекопитающих естественных и антропогенно измененных биотопов Дарвинского и Центрально-лесного заповедников / А.А. Емельянова, О.В. Сидорова // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 2. С. 48-62.

Список литературы Сравнительная характеристика видового состава мелких млекопитающих естественных и антропогенно изменённых биотопов Дарвинского и Центрально-лесного заповедников в период 2005-2009 гг

- Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. 1965. Определитель млекопитающих СССР. М.: Просвещение. 348 с.

- Викторов Л.В., Истомин А.В. 2002. Млекопитающие -Mammalia//Красная книга Тверской области. Тверь: ООО «Вече Твери», «Издательство АНТЭК». С. 153-161.

- Викторов Л.В. Логинов С.Б. 2004. Новые виды в фауне позвоночных животных Тверской области//Научные чтения памяти профессора В.В. Станчинского. Вып. 4. Смоленск: изд-во СГПУ. С. 60-63.

- Волков В.А., Литкенс Е.С., Шапошников Е.С. 1988. Центральнолесной заповедник//Заповедники европейской части РСФСР. Ч. 1 (Сер.: Заповедники СССР). М. С. 184-206.

- Глазов М.В. 2004. Роль животных в экосистемах еловых лесов. М. С. 24-28, 95-104.

- Гуреев А.А. 1971. Землеройки. Л. 254 с.

- Дарвинский государственный природный биосферный заповедник. Физико-географические условия. Режим доступа: http://www.darvinskiy.ru/geographic.php

- Грибова С.А., Исаченко Т.И., Лавренко Е.М. 1980 Растительность Европейской части СССР. Л.: Наука. 236 с.

- Дымин В.А. 1980. Полевая мышь -один из индикаторов сельскохозяйственного преобразования территории верхнего Приамурья//Грызуны. Материалы 5 Всесоюзн. Сов.: тез. докл. М. С. 402-403.

- Емельянова А.А., Рождественская И.В., Григорьева Н.С. 2002. Материалы учета мелких млекопитающих некоторых районов Тверской области//Влияние антропогенных факторов на структуру и функционирование биоценозов и их отдельные компоненты: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Изд-во МПУ. С. 106-121.

- Емельянова А.А. 2004. Численность рыжей полевки в лесных биотопах некоторых районов Тверской области//Ресурсы диких животных Тверской области: проблемы их охраны и использования. Тверь: Изд-во Тверского гос. техн. ун-та. №11. С. 52-55.

- Емельянова А.А. 2013. Видовой состав, численность и ее динамика мелких млекопитающих (Micromammalia) Валдайской и Смоленско-Московской провинций Тверской области//Вестн.ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 31. № 23. С. 44-63.

- Истомин А.В. 1988. Фауна мелких млекопитающих южной тайги в условиях антропогенной трансформации ландшафтов//Животный мир лесной зоны Европейской части СССР. Калинин. С. 37-45.

- Истомин А.В. 1990. Рыжая полевка -перспективный объект для разработки региональной программы в заповедниках лесной зоны Европейской части СССР//Научные исследования в заповедниках и принципы разработки региональных программ для заповедников лесной зоны Европейской части СССР: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Рахов. С. 50-53.

- Истомин А.В. 1992. Влияние нарушений на видовое разнообразие мышевидных грызунов в южной тайге//Видовое разнообразие млекопитающих в трансформированных системах. Киев. С. 29-39.

- Истомин А.В. 1994а. Антропогенная трансформация ландшафтов Волжско-Двинского водораздела и состояние природных комплексов Центрально-Лесного биосферного заповедника//Социальные и экономические аспекты заповедного дела. Междунар. Совещ. СПб. С. 112-115.

- Истомин А.В. 1994б. Таксономия и распространение лесной мыши в Верхневолжье//Фауна и экология животных Верхневолжья. Тверь. ТвГУ. С. 88-94.

- Истомин А.В. 1995. Млекопитающие//Позвоночные животные Центрально-Лесного заповедника (Сер.: Флора и фауна заповедников СССР). М. С. 34-38.

- Истомин А.В. 2005. Мелкие млекопитающие в мониторинге лесных экосистем//Методические рекомендации по ведению мониторинга на особо охраняемых природных территориях (на примере Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника). Коллективная монография. М., С. 65-113.

- Истомин А.В. 2007. Климатические флуктуации и популяционная динамика ценозообразующих видов в эталонных лесных экосистемах Главного Русского водораздела//Вестн. Псковского гос. пед. ун-та. Сер. Естественные и физико-математические науки. Вып. 2. С. 45-61.

- Истомин А.В. 2009. Динамика популяций и сообществ мелких млекопитающих как показатель состояния лесных экосистем (на примере Каспийско-Балтийского водораздела): автореф. дис. … д-ра. биол. наук. М. 51 с.

- Калецкая М.Л. 1957. Роль режима Рыбинского водохранилища в жизни млекопитающих Дарвинского заповедника//Тр. Дарвинского госуд. заповедника. Вып. IV. Вологда. С.7-78.

- Калецкая М.Л., Немцова С.Ф., Скокова Н.Н. 1988. Дарвинский заповедник//Заповедники европейской части РСФСР, Ч. 1 (Сер.: Заповедники СССР). М. С. 152-184.

- Калецкая М.Л., Тупицина Л.Ф. 1988. Млекопитающие//Фауна Дарвинского заповедника (Сер.: Флора и фауна заповедников СССР). М. С. 58-63.

- Карасева Е.В., Тихонова Г.Н. 1990. Особенности стациального распределения полевой мыши в условиях верхневолжской и приокской провинций лесной зоны//Тез. докл. 5 съезд ВТО. Т. 2. М. С. 234-235.

- Карасева Е.В., Тихонова Г.Н., Богомолов П.Л. 1992. Ареал полевой мыши (Apodemus agrarius) в СССР и особенности обитания вида в его разных частях//Зоол. журн. Т. 71. Вып. 6. С. 106-115.

- Кошкина Т.В. 1987. Динамика ареалов животных в условиях антропогенной трансформации ландшафта//Влияние антропогенной трансформации ландшафта на население наземных позвоночных животных: Всесоюз. сов., Москва. Ч. 1. М. С. 10-18.

- Кучерук В.В., Тупикова Н.В., Евсеева В.С. Заклинская В.А. 1963. Опыт критического анализа методики количественного учета грызунов и насекомоядных при помощи ловушко-линий//Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. М.: АН СССР. С. 218-228.

- Кучерук В.В. 1988. Грызуны -обитатели построек человека и населенных пунктов различных регионов СССР//Общая и региональная териография. Вопросы териологии. М.: Наука. С. 165-237.

- Одум Ю. 1986. Экология. Т. 2. М.: Мир. 376 с.

- Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. 2002. Наземные звери России/Справочник -определитель. М.: Изд-во КМК. 298 с.

- Пианка Э. 1981. Эволюционная экология. М.: Мир. 400 с.

- Регуляторная роль почвы в функционировании таёжных экосистем. 2002/отв. ред. Г. В. Добровольский. М.: Наука. 364с.

- Тарасов М.А., Корнеев Г.А., Олейников П.Н., Яковенко О.Е., Варшавский Б.С. 1998. Роль абиотических факторов в динамике численности мелких млекопитающих -носителей зоонозов в Саратовском Поволжье//Экология. № 5. С. 400-403.

- Тихонова Г.Н., Карасева Е.В., Богомолов П.Л. 1992. Основные изменения ареала полевой мыши в Советском Союзе за последние 30-40 лет//Синантропия грызунов и ограничение их численности. М.: Наука. С. 301-322.

- Тихонова Г.Н., Тихонов И.А., Богомолов П.Л., Бодяк Н.Д., Суров А.В. 1998. Структура населения мелких млекопитающих -обитателей незастроенных территорий центра Москвы//Поведение, коммуникация и экология млекопитающих: сб. науч. работ. М.: ИПЭЭ РАН. С. 207-216.

- Томашевский К.Е., Тихонов И.А., Тихонова Г.Н. 1986. Видовой состав и численность мелких млекопитающих пригородного леса//Животный мир лесной зоны Европейской части СССР, его охрана и использование. Калинин: КГУ. С. 138-140.

- Томашевский К.Е., Викторов Л.В., Тихонова Г.Н. 1988. Стационарное распределение рыжей полевки Верхневолжья.//Животный мир лесной зоны Европейской части СССР. Калинин: КГУ. С. 91-110.

- Томашевская Л.Б., Томашевский К.Е., Викторов Л.В. 1989. Еловые леса Верхневолжья и мелкие млекопитающие//Флора и растительность южной тайги. Калинин: КГУ. С. 112-123.

- Томашевский К.Е., Томашевская Л.Б. 1992. Материалы учета мелких млекопитающих в зоне Калининской АЭС//Фауна и экология животных. Тверь: ТвГУ. С. 92-99.

- Тупикова В.Н. 1964. Изучение размножения и видового состава популяций мелких млекопитающих//Методы изучения природных очагов болезней человека. М.: Медицина. С. 154-191.

- Уиттекер Р. 1980. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс. 326 с.