Сравнительная клинико-демографическая характеристика больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования в зависимости от инвалидности

Автор: Эфрос Л.А., Самородская И.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Успешно проведенное восстановление коронарного кровотока уменьшает клинические проявления ишемической болезни сердца и позволяет вернуться к прежней профессиональной деятельности. Однако часть больных после коронарного шунтирования признана нетрудоспособной. Цель проведенного исследования - сравнительный анализ клинико-демографических характеристик больных после коронарного шунтирования (КШ) среди инвалидов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что инвалидность до операции была обусловлена худшим состоянием левого желудочка (выше доля больных с пост-инфарктным кардиосклерозом и аневризмой левого желудочка) по сравнению с группой больных, у которых не было инвалидности до операции. Между группами выявлены различия по частоте постинфарктного кардиосклероза (70,8 % и 80 % р = 0, 0001) и доле больных с фракцией выброса левого желудочка менее 50 % (15,5 % и 19,9 %; р = 0,007). Статистически значимые различия между группами выявлены в характере трудовой деятельности. Среди пациентов, которым определена группа инвалидности до коронарного шунтирования, доля лиц, занятых физическим трудом, статистически значимо выше, чем в группе инвалидности после КШ (р = 0,003), а также в группе без инвалидности (р = 0,001). Исследование инвалидизации больных после выполненного коронарного шунтирования является необходимым звеном для проведения дальнейших углубленных исследований.

Коронарное шунтирование, инвалидность

Короткий адрес: https://sciup.org/147153108

IDR: 147153108 | УДК: 616.132.2-005.4-614.2

Текст научной статьи Сравнительная клинико-демографическая характеристика больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования в зависимости от инвалидности

Введение. Операция коронарного шунтирования (КШ) на сегодняшний день является наиболее эффективным методом лечения быстро прогрессирующей и резистентной к медикаментозной терапии ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. В крупных рандомизированных исследованиях продемонстрировано увеличение продолжительности и повышения качества жизни после КШ [4]. Однако, несмотря на объективное улучшение клинического состояния большинства оперированных пациентов (снижение редукции явлений стенокардии, улучшение функций сердца), часть больных в 2/3 случаев не возвращаются к профессиональной деятельности [2, 5, 6].

Исследования показателей инвалидизации больных, которым выполнялась операция КШ, и выявление связи этих показателей с качеством реабилитационного процесса, а также оценка их качества жизни и трудовой активности в отдаленном периоде после кардиохирургического лечения единичны и не систематизированы.

Цель исследования - провести сравнительный анализ клинико-демографических характеристик больных ИБС после коронарного шунти- рования в группах пациентов с инвалидностью и без нее.

Материалы и методы. В основу положен анализ регистра больных, созданного на основе разработанной карты сбора информации о больном ИБС после реконструктивной операции на сосудах сердца. В регистр включено 2398 больных, которым было выполнено КШ в Челябинском межобластном кардиохирургическом центре (ЧМКЦ) на базе Челябинской областной клинической больницы в 2000-2009 гг., в том числе 2169 (90,5 %) мужчин и 229 (9,5 %) женщин. Средний возраст больных на момент операции составил 54,8 ± 6,3 года: у мужчин - 54,5 ± 5,8 лет, у женщин - 57,4 ± ± 7,1 года. Тяжесть коронарной недостаточности (функциональные классы (ФК) стенокардии) оценивали на основе рекомендаций АСС/АННА и классификации Канадского сердечно-сосудистого общества. Констатацию хронической сердечной недостаточности (ХСН) и оценку степени ее тяжести (стадия, ФК) осуществляли согласно российским национальным рекомендациям ВНОК и ОССН по диагностике и лечению данного синдрома (М., 2010). Эхокардиографическое (ЭхоКГ) и

Проблемы здравоохранения доплеровское исследование выполнялось на аппаратах Sonos 100 и Ultramark производства США в М- и В-режимах. Определялись размеры камер сердца в систолу и диастолу, толщина стенок миокарда, фракция выброса, конечный систолический (КСО) и конечный диастолический объемы (КДО) ЛЖ.

В анализ включены больные, выписанные из стационара живыми (n = 2343). Из них 2122 мужчины (90,6 %) и 221 женщина (9,4 %). Средний возраст больных на момент операции составил 54,8 ± 6,3 года, у мужчин – 54,5 ± 5,8 лет, у женщин – 57,3 ± 7,1 лет. Все пациенты разделены на три группы: 1 – больные, у которых до операции и после неё нет инвалидности (893 человека); 2 – больные, которым была определена инвалидность до операции и сохранена после операции (827 человек); 3 – больные, у которых не было инвалидности до операции, но которым была определена она после операции (623 человека).

Статистическую обработку данных выполняли с пакета прикладных программ «Statistica for Windows», версии 7.0 (Stat Soft, США). При анализе материала рассчитывали средние величины (М), стандартные отклонения (SD), частоты регистрации признаков. Сравнение количественных показателей в группах выполнено методом дисперсионного анализа ANOVA, при сравнении качественных показателей использован критерий χ2.

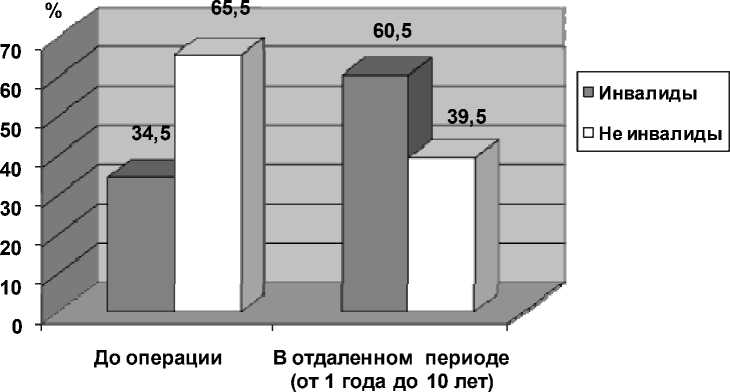

Результаты. До выполнения коронарного шунтирования инвалидность была определена у 34,5 % пациентов и, соответственно, 65,5 % пациентов не имели инвалидности. После выполнения КШ это соотношение существенно изменилось. Доля пациентов, получивших инвалидность после операции, составила 60,5 %, в то время как не имели инвалидности после лечения только 39,5 % пациентов (см. рисунок).

В табл. 1 представлена общая характеристика пациентов 3 групп пациентов до операции.

Между 1, 2 и 3-й группами не выявлено статистически значимых различий в показателях среднего возраста (р = 0,5), уровня общего холестерина и глюкозы крови, ФВ ЛЖ, размерах ЛП, процентном соотношении мужчин и женщин (р = 0,6); наличия АГ (р = 0,1); СД (р = 0,4), ОНМК (р = 0,6); ХОБЛ (0,2); ожирении (р = 4); структуре поражения коронарных сосудов (р = 0,4). В то же время статистически значимые различия отмечались по частоте регистрации в группах ПИК (р = 0,0001) и аневризмы ЛЖ (р = 0,001). Статистически значимых отличий между 1 и 3 группами (нет инвалидности и инвалидность определена после операции) по клиническим и демографическим показателям не выявлено. Расчет доли пациентов, получивших инвалидность после КШ, от процента больных, не имевших инвалидности до операции по полу, показал, что для мужчин этот показатель составил 39,6 %, а для женщин несколько выше – 40,7 %.

Среди числа больных, которым группа инвалидности была определена до операции, чаще (р = 0,02) выполнялась резекция аневризмы ЛЖ (табл. 2). Статистически значимых различий по частоте выполнения других видов операций не выявлено.

Статистически значимые различия (р = 0,0001) между группами выявлены в характере трудовой деятельности (умственный – физический труд). Среди пациентов, которым определена группа инвалидности до КШ, доля лиц, занятых физическим трудом, статистически значимо выше, чем в группе инвалидности после КШ (р = 0,003), а также в группе без инвалидности (р = 0,001) (табл. 3).

Анализ причин выхода на инвалидность после КШ по классам МКБ-10 показал, что абсолютное большинство пациентов получили инвалидность по классу IX «Болезни системы кровообращения»: доля таких пациентов колебалась от 94,5 до 100 % в течение всего периода наблюдения (табл. 4).

Соотношение инвалидов среди больных, подвергшихся КШ до и после операции

Таблица 1

Клинико-анамнестические особенности больных (без учета случаев госпитальной летальности, n = 2343)

|

Особенность больного |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

Всего |

|

|

Средний возраст |

54,7 ± 7,8 |

55,1 ± 6,9 |

54,4 ± 7,8 |

54,8 ± 7,5 |

|

|

Женский пол |

78 (8,7 %) |

84 (10,2 %) |

58 (9,5 %) |

221 (9,4 %) |

|

|

ПИК |

632 (70,8 %) |

723 (87,4 %) |

447 (71,7 %) |

1802 (76,9 %) |

|

|

ОНМК в анамнезе |

14 (1,6 %) |

17 (2,1 %) |

14 (2,2 %) |

45 (1,9 %) |

|

|

Артериальная гипертензия |

600 (67,2 %) |

561 (67,8 %) |

392 (62,9 %) |

1553 (66,3 %) |

|

|

Сахарный диабет |

69 (7,7 % ) |

68 (8,2 %) |

45 (7,3 %) |

182 (7,8 %) |

|

|

ХОБЛ |

45 (5 %) |

51 (6,2 %) |

44 (7,1 %) |

140 (6 %) |

|

|

ИМТ более 30 |

302 (33,8 %) |

295 (35,7 %) |

202 (32,4 %) |

799 (34,1 %) |

|

|

Поражение коронарного русла |

1 сосуд. |

80 (9,0 %) |

80 (9,7 %) |

50 (8,0 %) |

210 (9,1 %) |

|

2 сосуд. |

154 (17,2 %) |

151 (18,3 %) |

132 (21,2 %) |

437 (18,8 %) |

|

|

3 сосуд. |

300 (33,6 %) |

288 (34,8 %) |

205 (32,9 %) |

793 (33,7 %) |

|

|

> 3 сосудов |

359 (40,2 %) |

308 (37,2 %) |

236 (37,9 %) |

903 (28,4 %) |

|

|

Наличие аневризмы ЛЖ |

118 (13,2 %) |

176 (21,3 %) |

81 (13,0 %) |

375 (16,0 %) |

|

|

Фракция выброса ЛЖ |

58,6 ± 8,6 |

55,9 ± 9,3 |

59,4 ± 8,1 |

57,9 ± 8,9 |

|

|

Размер левого предсердия |

4,0 ± 0,5 |

4,0 ± 0,5 |

4,0 ± 1,3 |

4,0 ± 0,8 |

|

|

Общий холестерин |

5,4 ± 1,4 |

5,4 ± 1,3 |

5,5 ± 1,4 |

5,5 ± 1,4 |

|

Таблица 2

Частота выполнения отдельных видов операций в группах пациентов (без учета случаев госпитальной летальности, n = 2343)

|

Вид операции |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

Всего |

|

Протезирование клапанов + КШ |

13 (1,5 %) |

11 (1,3 %) |

14 (2,2 %) |

38 (1,6 %) |

|

АКШ + МКШ |

605 (67,7 %) |

523 (63,5 %) |

423 (67,9 %) |

1551 (66,2 %) |

|

Резекция аневризмы ЛЖ + КШ |

89 (10 %) |

119 (14,4 %) |

57 (9,1 %) |

265 (11,3 %) |

|

МКШ |

15 (1,7 %) |

14 (1,7 %) |

11 (1,8 %) |

40 (1,7 %) |

Таблица 3

Характер труда в группах пациентов

|

Группа |

Умственный труд |

Физический труд |

Итого |

|

Нет инвалидности |

326 (36,5 %) |

567 (63,5 %) |

893 (100,0 %) |

|

Инвалидность до и после КШ |

163 (19,7 %) |

664 (80,3 %) |

827 (100,0 %) |

|

Инвалидность после КШ |

164 (26,3 %) |

459 (73,7 %) |

623 (100,0 %) |

|

Итого |

653 (27,8 %) |

1690 (72,2 %) |

2343 (100,0 %) |

Таблица 4

Причины выхода пациентов на инвалидность после кардиохирургического лечения

|

№ по МКБ |

Название класса заболеваний |

Абс. число |

% |

|

II |

Новообразования |

15 |

1,0 |

|

IV |

Болезни эндокринной системы |

5 |

0,3 |

|

V |

Психические расстройства |

2 |

0,1 |

|

VII |

Болезни глаза и его придаточного аппарата |

3 |

0,2 |

|

VIII |

Болезни уха |

2 |

0,1 |

|

IX |

Болезни системы кровообращения |

1394 |

96,1 |

|

X |

Болезни органов дыхания |

12 |

0,8 |

|

XIII |

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

9 |

0,6 |

|

XVII |

Врожденные аномалии (пороки развития) |

1 |

0,1 |

|

XIX |

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин |

7 |

0,5 |

|

Итого |

1450 |

100,0 |

Проблемы здравоохранения

Большинству пациентов был поставлен диагноз стенокардия с документально подтвержденным спазмом, на втором месте по частоте у обследованных больных был перенесенный инфаркт миокарда в прошлом. Основной причиной инвалидизации (около 5 %) являлись болезни других классов.

Обсуждение результатов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что инвалидность до операции была обусловлена худшим состоянием левого желудочка (выше доля больных с ПИК и аневризмой ЛЖ) по сравнению с группой больных, у которых не было инвалидности до операции. Если сравнивать группу больных, у которых не было инвалидности ни до, ни после операции, с группой больных, у которых инвалидность определена либо до, либо после коронарного шунтирования, то статистически значимые различия в клинических показателях между группами выявлены по частоте ПИК (70,8 % и 80 % р = 0, 0001); доле больных с ФВ ЛЖ менее 50 % (15,5 % и 19,9 %; р = 0,007). В то же время в послеоперационный период группы больных, у которых не было инвалидности ни до, ни после операции и у которых инвалидность определена только после коронарного шунтирования, не различались по клиническим признакам. Статистически значимые различия между группами выявлены в характере трудовой деятельности. Среди пациентов, которым определена группа инвалидности до коронарного шунтирования, доля лиц, занятых физическим трудом, статистически значимо выше, чем в группе инвалидности после КШ (р = 0,003), а также в группе без инвалидности (р = 0,001).

Несмотря на совершенствование хирургической техники КШ у больных в послеоперационном периоде сохраняются явления дезадаптации, обусловленные оперативным вмешательством, наличием обширной травмы грудной клетки, развитием воспалительных и рубцовых изменений в органах и тканях грудной клетки и др. [6, 7]. Безусловно, многочисленные патологические сдвиги в важнейших органах и системах диктуют необходимость проведения медицинской реабилитации больных после КШ.

Выявленное в рамках проведенного исследования значительное увеличение количества инвалидов среди прооперированных больных является, на наш взгляд, подтверждением вышеизложенного, а также недостаточно развитой системой реабилитации, что является характерным не только для региона, но и для Российской Федерации в целом.

Ряд авторов связывают неудовлетворительную социально-трудовую адаптацию в отдаленном послеоперационном периоде после КШ с патологическими реакциями личности, которые играют ведущую роль в ограничении уровня и объема профессиональной деятельности после КШ [4, 8].

Исследование инвалидизации больных после выполненного КШ является необходимым звеном в проведении дальнейших углубленных исследований по оценке трудовой активности таких пациентов, выявлении взаимосвязи степени вовлеченности их в реабилитационные мероприятия и степени утраты трудоспособности пациентами после кардиохирургического лечения.

Список литературы Сравнительная клинико-демографическая характеристика больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования в зависимости от инвалидности

- Бокерия, Л.И. Оптимизация расчета потребности кардиохирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями/Л.И. Бокерия//Здравоохранение Российской Федерации. -2008. -№ 4. -С. 25-27.

- Ботнарь, Ю.М. Клинико-экономические и организационные основы оказания кардиохирургической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Ю.М. Ботнарь. -М., 2009. -48 с.

- Глушанко, B.C. Методики расчетов экономической эффективности от внедрения новых медицинских технологий в здравоохранении: инструкция по применению/B.C. Глушанко, А.В. Плиш. -Витебск: ВГМУ, 2002. -40 с.

- Место психотерапии в санаторно-курортной реабилитации кардиологических больных/B.М. Дорничев, Л.Д. Цветкова, Т.А. Фролова, А.В. Кесьян//Мир медицины. -2000. -№ 11-12. -C. 16-17.

- Методы фармакоэкономического анализа в кардиохирургии и кардиологии/А.И. Мартынов, О.Д. Остроумова, С. Р. Гиляревский и др.//Экономика здравоохранения. -2001. -№ 11-12.

- Ступаков, И.Н. Доказательная медицина и сердечно-сосудистые заболевания/И.Н. Ступаков, И.В. Самородская; под ред. Л.А. Бокерия. -М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2006. -256 с.

- Фуфаев, Е.Н. Факторы, влияющие на доступность и результативность медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях: обзор литературы/Е.Н. Фуфаев//Здравоохранение Российской Федерации. -2008. -№ 4. -С. 41-44.

- Integrated case fees in cardiosurgery-a pilot project for fast-track rehabilitation/E. Miche, J. Knosp, N. Pappenroth et al.//Versicherungsmedizin. -2007. -Vol. 59, № 3. -P. 123-128.

- Prediction of survival after coronary revascularization: modeling short-term, mid-term, and long-term survival/T.A. MacKenzie, D.J. Malenka, E.M. Olmstead et al.//Northern New England Cardiovascular Disease Study Group. Ann Thorac. Surg. -2009. -Vol. 87, № 2. -P. 463-472.