Сравнительная оценка аллокативной эффективности функционирования государственных, коммерческих и некоммерческих организаций социальной сферы

Автор: Огородникова Е.С., Плахин А.Е.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена усилением конкуренции государственных, коммерческих и некоммерческих организаций социальной сферы за ограниченные ресурсы общественного сектора экономики. Разработка методических подходов к сравнительной оценке результатов функционирования организаций социальной сферы, основанных на принципе аллокативной эффективности, позволит проанализировать показатель выпуска на единицу затрачиваемых материальных и трудовых ресурсов для организаций, осуществляющих деятельность в рамках государственного, коммерческого и некоммерческого секторов экономики. Цель исследования заключается в разработке и апробации методики сравнительной оценки функционирования организаций социальной сферы, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, в соответствии с методологией аллокативной эффективности. В качестве метода исследования применялся сравнительный анализ относительных показателей, характеризующих соотношение выпуска, материальных и трудовых затрат организаций социальной сферы. Информационная база исследования включает данные национальных счетов России за период с 2016 по 2022 год. Полученные результаты показывают, что преимущественная аллокативная эффективность использования прямых затрат характерна для организаций, функционирующих в рамках иерархической модели координации, что связано с нормативно-распределительным характером привлечения и расходования ресурсов, присутствием инструментов внешнего контроля над расходованием ресурсов, наличием значительной методологической базы в области стандартизации деятельности. Преимущественная аллокативная эффективность использования трудовых затрат наблюдается у организаций, функционирующих в рамках рыночной модели координации, что обусловлено использованием методов планирования трудовых ресурсов и систем оплаты труда, ориентирующих персонал на результат. Использование результатов, полученных в ходе определения аллокативной эффективности организаций социальной сферы, функционирующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, позволяет научно обосновывать решения по распределению ограниченных ресурсов социальной сферы с позиции оптимизации.

Социальная сфера, аллокативная эффективность, организация, модель координации, прямые затраты, трудовые затраты, ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/147250920

IDR: 147250920 | УДК: 338.38 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.9

Текст научной статьи Сравнительная оценка аллокативной эффективности функционирования государственных, коммерческих и некоммерческих организаций социальной сферы

Приоритетная реализация социальной функции предопределяет особенности целевой составляющей для организаций социальной сферы, которая в рамках экономических исследований представляет собой совокупность организаций, реализующих задачи удовлетворения материальных и духовных потребностей человека с целью его сохранения и развития. Решение задач в области образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений тесно связано с вопросами повышения уровня жизни населения (Андреева и др., 2014), социальной стабильности (Дворядкина, Про-стова, 2019; Маслов, Шерстобитова, 2024) и общественной безопасности (Костомарова, 2013). Соответственно, при постановке целей функционирования организаций социальной сферы приоритетными являются показатели, характеризующие реализацию социальной функции, а не достижение показателей прибыли (Тамбовцев, Рождественская, 2024). В то же время реализация социальной функции с позиции экономики организации должна осуществляться на принципах безубыточности и оптимального использования ограниченных ресурсов. Данная задача решается, по мнению (Ветрова, Бородина, 2016), путем использования новых подходов, касающихся распределения ограниченных ресурсов. Основная роль при оптимизации использования ограниченных ресурсов в ходе реализации социальной функции принадлежит организациям социальной сферы. Функционирование организации в рамках модели рыночной, иерархической и общественной координации формирует разные параметры соотношения выпуска и расходования материальных и трудовых затрат, то есть различную аллокативную эффективность производителя.

Потребность в сравнительной оценке аллокативной эффективности организаций социальной сферы, осуществляющих деятельность в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, усиливается ввиду роста конкуренции за ресурсы между обозначенными секторами, необходимости обоснования рачительного и целесообразного использования средств, полученных из различных источников (Огородникова и др., 2022).

Современный этап развития социальной сферы характеризуется активным развитием гибридной модели координации, объединяющей организации социальной сферы, источники покрытия ресурсов, изначально относящихся к утилитарным моделям координации. Данный процесс приводит к использованию методов управления, естественным образом применяемых в утилитарных моделях координации (например, балансировка спроса и предложения на основе определения равновесной цены, характерная для рыночной модели координации; нормирование и распределение ресурсов исходя из нормативов, что характерно для иерархической модели координации). Разработка методических основ, направленных на решение задачи, связанной со сравнительной оценкой аллокативной эффективности организаций социальной сферы, позволяет использовать организационный потенциал новой гибридной модели координации (Cameron, 1980; Cameron, 1986; Sharma, Singh, 2019) ввиду обоснованности решений, касающихся стимулирования развития моделей рыночной и общественной координации и направления ресурсов организациям, функционирующим с наилучшими параметрами аллокативной эффективности.

Цель исследования заключается в разработке и апробации методики сравнительной оценки функционирования организаций социальной сферы, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, в соответствии с методологией аллокативной эффективности.

Достижение цели предполагает последовательное решение следующих задач:

– обобщение теоретико-методологических подходов к оценке эффективности функционирования организаций социальной сферы;

– обоснование использования в оценке эффективности универсального подхода, базирующегося на определении аллокативной эффективности функционирования организаций социальной сферы;

– разработка положений методики сравнительной оценки функционирования организаций социальной сферы, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации;

– апробация методики на основании данных, полученных из официальных источников;

– осуществление аналитической обработки данных, формулировка выводов и рекомендаций.

Теоретико-методологические основы исследования

Оценка процессов взаимодействия организаций социальной сферы позволяет выделить три модели координации, существенно отличающихся с точки зрения методологии функционирования: модель иерархической координации, модель рыночной координации и модель общественной координации. Императивы иерархической координации включают обоснование нормативов потребления, стандартов и порядков оказания услуг, ресурсное обеспечение за счет централизованных общественных фондов и формирование сети государственных организаций, предоставляющих услуги социальной сферы (Бельчук, Мариен, 2011). Ограничения, связанные с возможностями централизованного перераспределения ресурсов экономики в отрасли социальной сферы, привели к развитию рыночной методологии координации, в рамках которой основным ресурсом становятся непосредственно средства населения, распределяемые исходя из параметров конкурентоспособности производителя услуг. Рыночная модель координации социальной сферы функционирует на принципах свободного размещения инвестиционных ресурсов частными инвесторами, оказания услуг социальной сферы коммерческими организациями с целью получения прибыли. Активное использование модели рыночной координации позволило расширить предложение услуг для платежеспособных потребителей, однако при этом были сформированы условия для роста социального расслоения, дискриминации неплатежеспособных потребителей. Попыткой преодолеть ограничения роста социальной сферы является использование модели общественной координации, в рамках которой основным производителем услуг социальной сферы выступает социально ориентированная некоммерческая организация, а источником ресурсов – пожертвования. Характеристики моделей координации социальной сферы представлены в таблице 1 .

Таблица 1. Ограничения использования утилитарных моделей координации социальной сферы

|

Характеристика |

Иерархическая модель координации социальной сферы |

Рыночная модель координации социальной сферы |

Модель общественной координации социальной сферы |

|

Потребители услуг социальной сферы |

Потребители определяются в рамках распределительного процесса |

Потребители обладают возможностью компенсации затрат производителя |

Все нуждающиеся |

|

Технологии предоставления услуг социальной сферы |

Определены в стандартах и порядках оказания услуг социальной сферы |

Стандартные услуги дополняются услугами комфорта |

Должны соответствовать стандартам м порядкам оказания услуг социальной сферы |

|

Производители услуг социальной сферы |

Государственные и муниципальные организации |

Коммерческие организации |

Некоммерческие организации |

|

Ресурсная база |

Бюджет и государственные внебюджетные фонды |

Средства населения |

Пожертвования |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

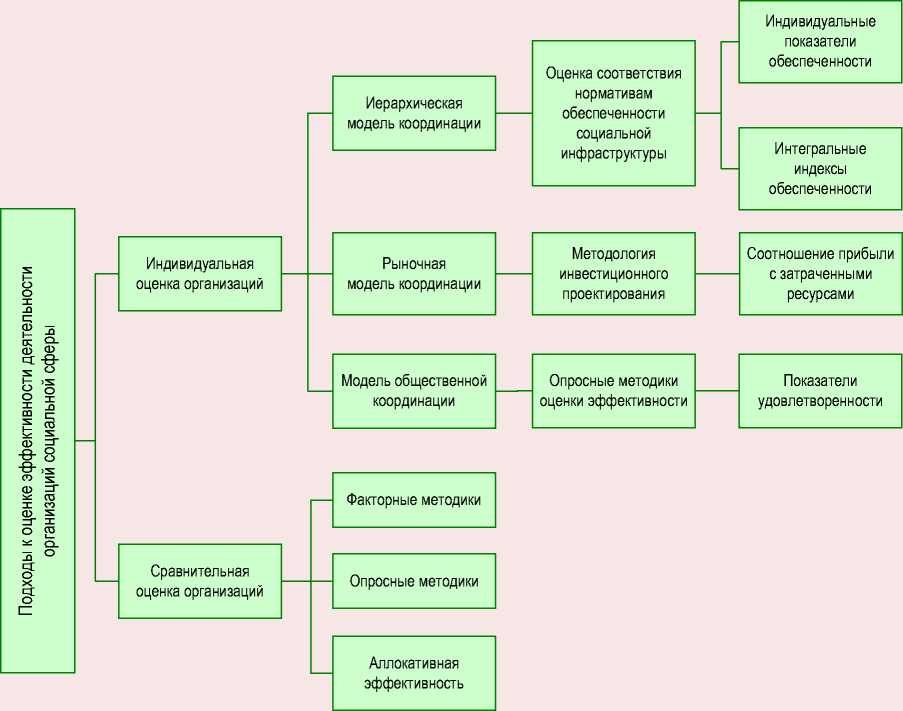

Вопросы сравнительного анализа эффективности функционирования организаций социальной сферы, относящихся к различным моделям координации, привлекают внимание ученых. Обобщение результатов работ, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о том, что общая методология модели координации предопределяет подход к оценке эффективности. В рамках иерархической координации распространены методы оценки эффективности, направленные на определение соответствия нормативам и стандартам оказания услуг социальной сферы, в рамках рыночной модели координации использованы методы, направленные на оценку соотношения прибыли с вложенными активами или операционными доходами, для методологии общественной координации актуальны опросные методы определения удовлетворенности потребителей услугами социальной сферы.

В работах, выполненных в рамках нормативного подхода, могут использоваться комплексные показатели, характеризующие обеспеченность учреждениями социальной сферы, исполнение отдельных нормативов (количество больничных коек, медицинского персонала, социальных работников), бюджетную обеспеченность, формирование интегральных индексов и т. д. (Ильченко и др., 2016; Попов, Семячков, 2018; Яшина и др., 2018). Производными методами, основывающимися на данных о нормативной обеспеченности, являются методики статистического и кластерного анализа, позволяющие учесть ряд частных показателей обеспеченности в оценках территориальных экономических систем.

Оценка эффективности организаций, функционирующих в рамках модели рыночной координации, базируется на методологии инвестиционного проектирования, то есть оценивается прибыль, получаемая организацией, в соотношении с затраченными ресурсами. Варианты оценки эффективности в рамках рыночной модели включают модификации показателей рентабельности операционной деятельности, рентабельности активов, чистого приведенного дохода и т. д. (Грабар, Созинова, 2017).

Большинство работ, учитывающих эмпирические данные и доказывающих эффективность некоммерческих организаций социальной сферы, основываются на опросных методиках оценки эффективности. Опросные методики оценки эффективности организаций социальной сферы базируются на методологии, изложенной в приказе Минтруда России № 995н от 08.12.20141, в котором представлены 52 показателя независимой оценки качества деятельности соответствующих организаций. Существуют различные интерпретации этой методологии, предполагающие обобщение результатов опросов пользователей услуг и интервьюеров, проводящих опросы (Петрова, Алексенцева, 2019; Романычев, 2022). Обобщая результаты применения опросных методик, авторы (Васильева и др., 2016; Савинская и др., 2017) отмечают завышение положительных характеристик организаций социальной сферы: полнота заполнения анкет является удовлетворительной, сотрудники оцениваемых учреждений оказывают опрашиваемым и интервьюерам необходимую помощь, результаты опросов свидетельствуют о достаточной удовлетворенности получателей услуг.

Решение проблемы, связанной с получением сопоставимых результатов оценки организаций, функционирующих в рамках моделей иерархической, рыночной и общественной координации, представлено в комплексе научных работ, посвященных сравнительному анализу функционирования организаций государственного, коммерческого и некоммерческого секторов экономики. В рамках данного направления исследований можно выделить ряд оригинальных подходов.

Значительное количество работ содержит данные о воздействии на производителей социальной сферы различных факторов. Так, Е.А. Юрманова отмечает: «Уровень эффективности производства зависит от следующих взаимосвязанных групп факторов: а) от факторов, связанных с качеством и эффективностью комплексного воздействия управляющего субъекта на оптимизацию внутренних связей и отношений; б) от факторов, связанных с эффективностью разделения труда, от производительности отдельных видов управленческой деятельности; в) от факторов, связанных с развитием среды и реальными возможностями их изменения в направлении повышения эффективности деятельности» (Юрманова, 2012).

В работе Т.Ю. Бухаревой оценивается неоднозначное воздействие отдельных факторов на организации социальной сферы, относящиеся к государственному, коммерческому и некоммерческому секторам. Среди таких факторов выделены параметры продукта, конкуренция, источники финансирования, политические факторы и т. д. Важный вопрос, касающийся подходов к сравнительной оценке эффективности деятельности организаций, по мнению автора, остается открытым (Бухарева, 2010). Обобщение выводов касательно факторной природы эффективности организации социальной сферы подтверждает предположение о необходимости разработать инструментарий сравнительной оценки производителей социальной сферы, осуществляющих деятельность в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, с последующим тестированием степени воздействия факторов на параметры аллокативной эффективности.

Для сравнительной оценки производителей социальной сферы зачастую применяются опросные методы. Наиболее сложные модели с использованием опросных методов включают обработку полученных результатов с помощью эконометрических моделей, связывающих результативность организации и полученные оценки экспертов. Так, в статье (Herman, 1990) представлена оценка зависимости интегрального показателя эффективности организаций, оказывающих экстренную помощь малоимущим и бездомным, от комплекса экспертных оценок частных показателей, включающих как финансовые результаты деятельности, так и оценки потребителей. В статьях (Forbes, 1998; Sowa et al., 2004) приведены примеры комплексных моделей для оценки эффективности функционирования организации в социальной сфере, включающие разнородные индикаторы: наличие технологии деятельности, индикаторы психического благополучия работников, финансовые и кадровые ресурсы, веру персонала в эффективность реализуемых мероприятий в ходе оказания услуг социальной сферы и т. д. Природа обозначенных индикаторов предполагает учет подробных субъективных оценок со стороны работников, получателей услуг, представителей местных сообществ и последующую интеграцию полученных результатов с рядом объективных показателей, характеризующих объемы оказанных услуг и затраты ресурсов.

Опыт применения опросных методов сравнительной оценки эффективности на примере российских некоммерческих организаций представлен в работах И.В. Мерсияновой и

В.Б. Беневоленского (Мерсиянова, Беневоленский, 2016). Результаты показывают существенные преимущества использования организационных форм общественной координации в социальной сфере, таких как комплексность при решении социальных проблем, небольшое количество получателей социальных услуг, обслуживаемых одной организацией, способность привлечения волонтеров и использование пожертвований в качестве источника компенсации расходов, гибкость и адаптивность. В то же время данные, полученные в ходе опросов, не подтверждены соответствующими расчетами объективных показателей, характеризующих соотношение осуществленного выпуска и объема привлеченных ресурсов.

Методология оценки сравнительной эффективности на основе построения производственной функции, представленная в работах (Koopmans, 1951; Hurwicz, 1973; Fu et al., 2019), базируется на положении о том, что эффективность – это полное использование организацией своих производственных возможностей при заданных затратах ресурсов. Соответственно, сравнение выпуска (объема оказываемых услуг) организаций социальной сферы, функционирующих в рамках различных моделей координации, осуществленного при заданных затратах ресурсов, позволит определить преимущество использования той или иной модели координации для конкретного сегмента социальной сферы. Целесообразно применять инструментарий сравнительной оценки организаций социальной сферы на основе определения аллокативной эффективности в заданной территориальной локации, для того чтобы избежать искажений в расчетах, обусловленных дифференциацией территорий, связанной с климатическими условиями, доступом к энергоресурсам и другими экономическими факторами, оказывающими влияние на аллокацию ресурсов. Также территориальная локализация в построении аналитической модели обусловлена локальным характером деятельности организаций социальной сферы, обслуживающих жителей нескольких муниципалитетов.

Термин «аллокативная эффективность» не относится исключительно к методологии рыночной регуляции. Буквально аллокативная эффективность – это «эффективность распределения ресурсов», а в основу распределения ресурсов может быть заложен как рыночный механизм аллокации (Воронин, Успеньев, 2014; Стрябкова и др., 2025), так и нерыночные механизмы (Радыгин, Энтов, 2012; Кононова и др., 2019). Специфика социальной сферы, заключающаяся в наличии государственных гарантий обеспечения населения услугами социальной сферы и ненасыщаемости потребности в данных услугах, создает предпосылки для формирования аллокационной модели использования ресурсов, базирующейся на сравнении соотношения выпуска и использования основных видов ресурсов для организаций, относящихся к государственному, коммерческому и некоммерческому секторам экономики. Если в рамках рыночной модели координации сопоставление организаций действительно будет осуществляться через движение к равновесной цене, поиск оптимума между объемом и выпуском, то в рамках прочих моделей координации такой механизм не работает, нужно, чтобы был инструмент сравнения организаций, который даст основу для принятия решений лицу, распределяющему средства.

Как отмечено в статье (Борисова, Полищук, 2009), сложности при оценке аллокативной эффективности организаций государственного и некоммерческого секторов социальной сферы связаны с распространением «затратного» подхода, когда освоение выделенного бюджета автоматически приравнивается к осуществлению организацией адекватного выпуска, без расчета относительного показателя, сопоставляющего результат и понесенные затраты. Использование инструментария расчета аллокативной эффективности позволит разрешить обозначенную проблему.

Подходы к оценке эффективности функционирования организаций социальной сферы обобщены на рисунке 1 .

В этом ключе методология аллокативной эффективности (Keefer, Knack, 2005; Nicholls, 2013) позволяет представить сопоставимые данные по сравнительной эффективности организаций социальной сферы государственного, коммерческого и некоммерческого секторов. Исследование осуществляется на основе

Рис. 1. Подходы к оценке эффективности деятельности организаций социальной сферы

Источник: составлено авторами.

комплексной системы показателей, описывающих особенности внутренней экономики организаций и осуществляемого выпуска продукции и услуг социальной сферы (Emerson, 2003). Расчет аллокативной эффективности организаций социальной сферы, относящихся к различным секторам, помогает выявить сравнительные преимущества вариантов использования ограниченных ресурсов. Частные показатели эффективности, определённые в раках методологии производственной функции, позволяют определить предельный продукт, полученный при использовании единицы ресурса (Журухин и др., 2023). Такой подход в исследовании сравнительной эффективности функционирования организаций из различных ин- ституциональных секторов экономики может быть воплощен на практике при использовании моделей межотраслевого баланса, содержащих информацию о статьях расходов организаций (Румянцев, Лукин, 2024). Он позволяет учитывать объективные данные о статистике деятельности организаций и не требует субъективных оценок (Hanushek, 1995). Развитие методологии сравнительной оценки организаций социальной сферы, функционирующих в рамках моделей иерархической, рыночной и общественной координации, лежит в области дополнения исследовательской модели факторными показателями, характеризующими инструменты координации и их влияние на аллокативную эффективность организаций социальной сферы.

Методика сравнительной оценки функционирования организаций социальной сферы, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации

Научная задача, касающаяся сравнительного анализа функционирования организаций социальной сферы, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, решается с помощью последовательной реализации нескольких этапов.

На первом этапе исследования формируется статистическая база, включающая данные о выпуске (объемах услуг) организаций социальной сферы в разрезе отраслей и моделей координации. Данные по организациям отбираются из следующих таблиц федерального статистического наблюдения «Национальные счета России» за период с 2016 по 2022 год: таблицы 1.4.17–1.4.22 – выпуск по отраслям и секторам экономики; таблицы 1.4.31–1.4.36 – промежуточное потребление по отраслям и секторам; таблицы 1.4.6– 1.4.69 – оплата труда наемных работников по отраслям и секторам; таблицы 1.4.70–1.4.75 – валовая прибыль по отраслям и секторам.

С учетом длительности формирования отчета исследуется период по 2022 год включительно.

На втором этапе производится расчет показателей, характеризующих аллокативную эффективность функционирования организаций, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации ( табл. 2 ).

С помощью данной методики можно получить достоверные результаты сравнительного анализа аллокативной эффективности функционирования организаций социальной сферы, поскольку решения о распределении ресурсов принимаются организациями разных моделей координации достаточно однотипно, так как их деятельность должна соответствовать утвержденным стандартам и порядкам обслуживания населения (Огородникова, 2022).

Полученные результаты позволяют определить наиболее приоритетный тип организации для социальной сферы конкретной локации в зависимости от параметров аллокативной эффективности использования ограниченных ресурсов, а также архитектуру управленческого контура в модели координации организаций социальной сферы, характер методов координации, используемых для воздействия на организации, оказывающие услуги социальной сферы.

Таблица 2. Формулы расчета коэффициентов отдачи прямых и трудовых затрат

|

Наименование показателя |

Формула расчета |

|

Коэффициент отдачи прямых затрат |

7мк Л мк _ ____ й п « п , где А™ - коэффициент отдачи прямых затрат по модели координации, V мк – объем выпуска организаций, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, R П – прямые затраты организаций, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации |

|

Коэффициент отдачи трудовых затрат |

л тз _ дтр йтр Кос, где А дЗ - коэффициент отдачи трудовых затрат организаций, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, V мк – объем выпуска организаций, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, R тр – расходы на оплату труда организаций, действующих в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации |

|

Источник: составлено авторами. |

|

Результаты исследования

Далее представим информацию по показателям аллокативной эффективности.

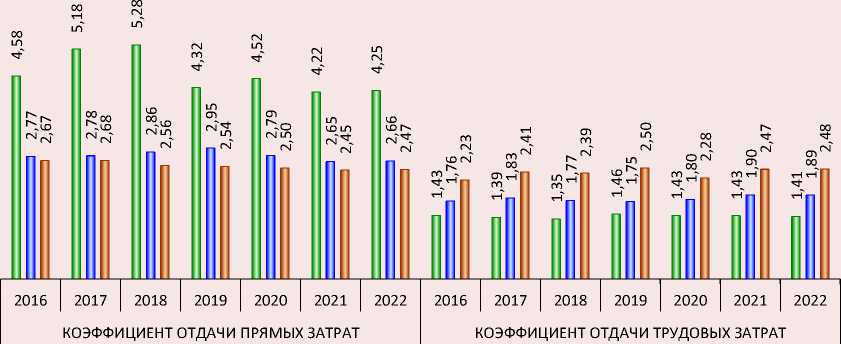

Как видно на рисунке 2 , сократился выпуск на единицу материальных затрат по всем отраслям социальной сферы. Для отрасли образования данный показатель снизился на 7,2%, отрасли здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 3,9%, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 7,6%, при этом изменение коэффициента отдачи трудовых затрат показывает рост в здравоохранении на 7,4%, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 10,9%. Такая ситуация при общем сохранении доли оплаты труда в структуре выпуска свидетельствует об общей оптимизации процессов, изменении технологий, понизивших трудоемкость оказания услуг социальной сферы.

Далее представим информацию, касающуюся изменения показателей аллокативной эффективности организаций социальной сферы в разрезе моделей координации.

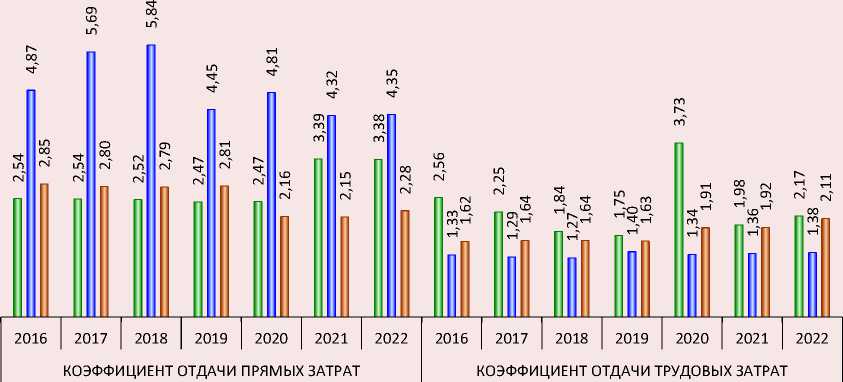

Согласно рисунку 3, в течение исследуемого периода образовательные организации, функционирующие в рамках иерархической модели координации, формировали от 4,87 руб. выпуска в 2016 году до 4,35 руб. выпуска в 2022 году на один рубль прямых затрат, что превышает значения показателя организаций, функционирующих в рамках рыночной модели координации, на 28% в 2022 году и в два раза – значения организаций, функционирующих в рамках модели общественной координации. Показатель отдачи трудовых затрат свидетельствует, что наибольший выпуск на рубль трудовых затрат осуществляется организациями, функционирующими в рамках рыночной модели координации. Это позволяет сделать вывод об эффективности использования трудовых ресурсов в данных организациях, оптимизации численности работников, использования систем оплаты труда, ориентирующих персонал на результат. Значительное влияние на коэффициент отдачи трудовых затрат в образовании оказывает использование дистанционных образовательных технологий и цифровых образовательных продуктов.

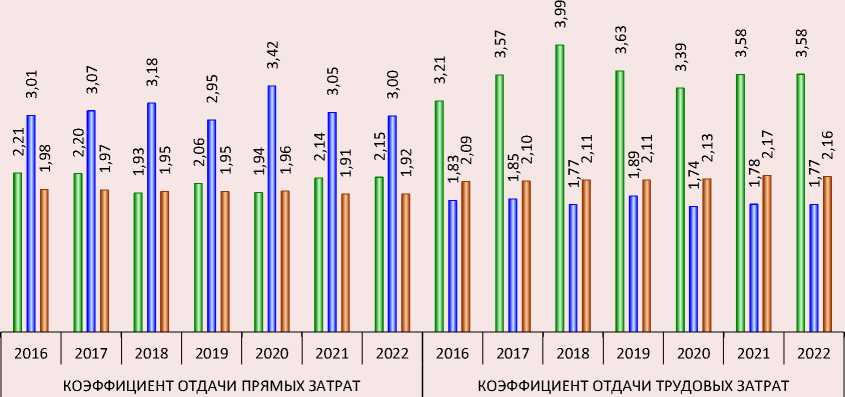

Как видно на рисунке 4 , в течение исследуемого периода организации здравоохранения и социального обслуживания, функционирующие в рамках иерархической модели координации, формировали от 3,01 руб. выпуска в 2016

Рис. 2. Показатели аллокативной эффективности по отраслям социальной сферы, 2016–2022 гг., ед.

□ Образование

□ Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

□ Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Показатели аллокативной эффективности социальной сферы для отрасли образования, 2016–2022 гг., ед.

□ Рыночная модель координации

J Иерархическая модель координации

□ Общественная модель координации

Источник: составлено авторами.

Рис. 4. Показатели аллокативной эффективности социальной сферы для отрасли здравоохранения и социальных услуг, 2016–2022 гг., ед.

□ Рыночная модель координации о Иерархическая модель координации

□ Общественная модель координации

Источник: составлено авторами.

году до 3 руб. выпуска в 2022 году на один рубль прямых затрат, что превышает значения организаций, функционирующих в рамках рыночной модели координации, в 1,39 раза по показателям 2022 года и в 1,56 раза – значения показателя организаций, функционирующих в рамках модели общественной координации. Коэффициент отдачи прямых затрат за исследуемый период остается в стабильном диапазоне. Исключением являлся 2020 год, когда показатель выпуска организаций здравоохранения и социального обслуживания вырос ввиду необходимости преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Показатель отдачи трудовых затрат для организаций здравоохранения и социального обслуживания наиболее значителен в сегменте рыночной координации, он превосходит значения организаций, функционирующих в рамках модели иерархической координации, в два раза, а значения организаций, функционирующих в рамках модели общественной координации, в 1,65 раза.

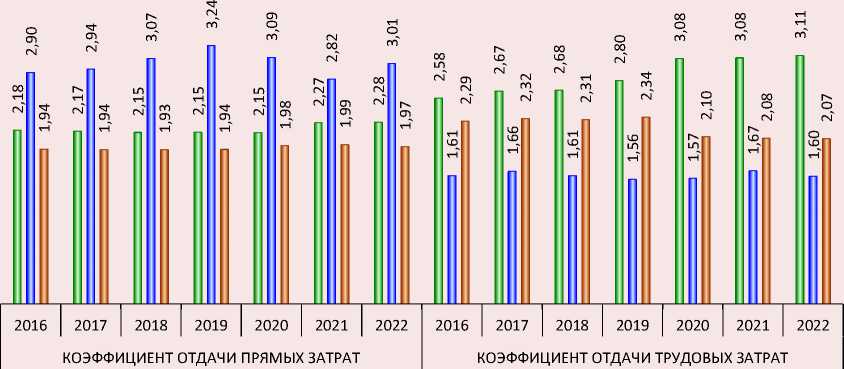

Наиболее близкие значения показателей аллокативной эффективности наблюдаются у организаций, действующих в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В течение исследуемого периода организации, функционирующие в рамках иерархической модели координации, формировали выпуск на единицу прямых затрат в 1,32 раза выше по показателям 2022 года, чем организации, функционирующие в рамках рыночной модели координации, и в 1,52 раза выше, чем организации, функционирующие в рамках модели общественной координации ( рис. 5 ). Показатель отдачи трудовых затрат для организаций, работающих в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, наиболее значителен в сегменте рыночной координации, он превосходит значения организаций, функционирующих в рамках модели иерархической координации, в 1,94 раза, а значения организаций, функционирующих в рамках модели общественной координации, в 1,5 раза.

Рис. 5. Показатели аллокативной эффективности социальной сферы для сектора деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 2016–2022 гг., ед.

□ Рыночная модель координации

□ Иерархическая модель координации

□ Общественная модель координации

Источник: составлено авторами.

Обсуждение

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что полученные результаты подтверждают данные предыдущих исследований авторов. Для рассматриваемых отраслей социальной сферы наблюдается схожая картина формирования выпуска в зависимости от модели координации, в рамках которой функционируют организации. Преимущественная аллокативная эффективность использования прямых затрат характерна для организаций, функционирующих в рамках иерархической модели координации, что связано с нормативно-распределительным характером привлечения и расходования ресурсов в них, присутствием инструментов внешнего контроля над расходованием ресурсов, наличием значительной методологической базы в области стандартизации деятельности.

Преимущественная аллокативная эффективность использования трудовых затрат наблюдается у организаций, функционирующих в рамках рыночной модели координации, что обусловлено применением методов планирования трудовых ресурсов, оптимизации численности трудовых ресурсов, использованием систем оплаты труда, ориентирующих персонал на результат, информационных и цифровых технологий. Полученные результаты становятся ключевыми индикаторами для формирования гибридной модели координации социальной сферы, поскольку обеспечивают выявление и обоснованное применение методов управления, относящихся к иерархической, рыночной и общественной координации, позволяющих реализовать принцип максимизации выпуска при аллокативной эффективности использования ограниченных ресурсов.

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности лиц, принимающих решения, касающиеся распределения ограниченных ресурсов между организациями социальной сферы, непосредственно контактирующими с населением и оказывающими услуги. Для модели иерархической координации – это распределители бюджетных средств: органы исполнительной власти федерального (например, для вузов), регионального (например, система социальной защиты), муниципального (например, система общего образования) уровней. Для модели общественной координации – это лица, принимающие решения о распределении фондов, аккумулируемых благотворительными организациями. Для модели гибридной координации – лица, принимающие решения о распределении средств, либо лица, выбирающие партнера для проекта государственночастного партнерства.

Государство несет ответственность, закрепленную в Конституции РФ, за рост качества жизни населения страны, в том числе за счет качества и доступности социальных услуг, однако эта функция должна быть экономически обеспечена.

Заключение

Результаты исследования подтверждают тезис о возможности приоритетной реализации социальной функции организациями социальной сферы при использовании принципа аллокативной эффективности в рамках построения модели гибридной координации социальной сферы. Расширение выпуска организациями социальной сферы при использовании соответствующих методов управления позволит решить задачи, связанные с расширением потребления населением услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Проведенные исследования показали, что основные объемы выпуска социальной сферы осуществляются в рамках модели иерархической координации, в структуре производителей социальной сферы превалируют государственные учреждения, выпуск которых составляет 91% в сфере образования, 74% – в сфере здравоохранения и социальных услуг и 50% – в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Наблюдается умеренный рост в рамках развития рыночной модели координации, что подтверждает предположение об отсутствии интереса коммерческих организаций к работе в отраслях социальной сферы ввиду низкой аллокативной эффективности.

Полученные результаты свидетельствуют, что, несмотря на унификацию услуг социальной сферы на основе разработанных стандартов и порядков оказания услуг, производители социальной сферы, функционирующие в рамках моделей рыночной, иерархической и общественной координации, обладают харак- теристиками деятельности, влияющими на аллокативную эффективность использования ресурсов. Сравнительный анализ коэффициента отдачи прямых затрат и коэффициента отдачи трудовых затрат организаций, действующих в рамках разных моделей координации, показал преимущественную аллокативную эффективность использования прямых затрат организациями, функционирующими в рамках иерар- хической модели координации, а аллокативную эффективность использования трудовых затрат – организациями, функционирующими в рамках рыночной модели координации. Несмотря на рост сегмента общественной координации, значительных изменений параметров соотношения выпуска и затрат у организаций, действующих в рамках данной модели, не произошло.