Сравнительная оценка иммунохимических маркеров эффекта при воздействии факторов риска вибрационной болезни различного этиогенеза

Автор: Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 2 (42), 2023 года.

Бесплатный доступ

В последние годы особую значимость приобретает проблема выявления прогностических рисков нарушений здоровья работающих в условиях воздействия факторов производственной среды, что является необходимым для обоснования профессионального генеза заболевания, биомаркеров экспозиции и оптимизации методологии оценки профессиональных рисков. Осуществлена сравнительноая оценка и проведен анализ иммунохимических маркеров эффекта (цитокинов, белков теплового шока, нейрональных антител (АТ)) в сыворотке крови пациентов с вибрационной болезнью (ВБ), индуцированной воздействием различных видов вибрации, для обоснования наиболее информативных диагностических критериев риска развития и течения заболевания. Методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови определяли цитокины, белки теплового шока, антитела к регуляторным белкам нервной ткани. У лиц, страдающих ВБ, сформировавшейся при одновременном воздействии общей и локальной вибрации, по сравнению с пациентами с ВБ, подвергавшимися воздействию только локальной вибрации, установлены однонаправленные, статистически значимо более выраженные изменения, характеризующиеся гиперактивацией провоспалительных реакций иммунного ответа (IL-1β, TNF-α, INFγ), нарастанием концентраций АТ к белкам: S-100, ОБМ, NF-200, GFAP, В-зав. Са-каналу. Различия заключались в том, что у лиц с ВБ при совместном воздействии обоих видов вибрации дополнительно наблюдалось усиление продукции провоспалительного IL-8 и HSP27, в то время как у лиц с ВБ от локальной вибрации выявлено снижение HSP70. Полученные результаты позволили подтвердить более выраженный характер нейроиммунного воспаления у пациентов с ВБ, сформировавшейся при сочетанном воздействии общей и локальной вибрации, что может свидетельствовать о более значимых факторах риска развития заболевания, а также позволяет выделить наиболее чувствительные биомаркеры диагностики ВБ различного этиогенеза.

Вибрационная болезнь, цитокины, белки теплового шока, нейрональные антитела, воспаление, локальная вибрация, общая вибрация

Короткий адрес: https://sciup.org/142239895

IDR: 142239895 | УДК: 616-001.34: | DOI: 10.21668/health.risk/2023.2.14

Текст научной статьи Сравнительная оценка иммунохимических маркеров эффекта при воздействии факторов риска вибрационной болезни различного этиогенеза

В последние годы особую значимость приобретает проблема выявления прогностических рисков нарушения здоровья работающих в условиях воздействия факторов производственной среды, что является необходимым для обоснования профессионального генеза заболевания, биомаркеров экспозиции и особенностей биологического ответа на воздействия [1, 2]. Известно, что вибрационная болезнь (ВБ) – это полисиндромальное заболевание, при котором страдают как периферические, так и центральные отделы нервной системы1 [3]. В патологический процесс вовлечены спинномозговые, тала- мические, корковые центры вибрационной чувствительности, гипоталамус [4, 5]. Ведущими синдромами ВБ являются дистальная вегетативносенсорная полиневропатия и ангиодистонический синдром. Многочисленными исследованиями показано, что нарушения при ВБ в нервной системе на всех стадиях ее формирования и течения сопровождаются изменениями в иммунной системе [6–9]. В современный период в условиях производства преимущественно встречается сочетанное воздействие общей и локальной вибрации. Локальная вибрация передается через руки, а при общей вибрации чаще всего имеет место воздействие на весь организм, что не может не отражаться на клинической картине болезни. Вместе с тем в литературе в большей степени освещены вопросы патогенеза, клиники, диагностики ВБ, сформировавшейся при воздействии локальной вибрации. Имеются немногочисленные свидетельства об аддитивном действии общей и локальной вибрации [10]. Однако отсутствуют данные, касающиеся сравнительной оценки нейроиммунного ответа у больных ВБ различного этиогенеза, которые являются необходимыми для совершенствования методологии оценки профессионального риска, персонифицированного подхода к диагностике и лечению заболевания.

Цель исследования – сравнительная оценка и анализ иммунохимических маркеров эффекта (цитокинов, белков теплового шока, нейрональных антител (АТ)) в сыворотке крови пациентов с вибрационной болезнью, индуцированной воздействием различных видов вибрации, для обоснования наиболее информативных диагностических критериев риска развития и течения заболевания.

Материалы и методы. Проведено лабораторно-иммунологическое обследование 137 мужчин с ВБ. Первую группу составили 50 пациентов с ВБ, обусловленной хроническим воздействием локальной вибрации (в возрасте 48,34 ± 0,88 г.). По профессии это – проходчики, горнорабочие очистного забоя, сварщики-клепальщики. Во вторую группу включены 53 пациента с ВБ, обусловленной сочетанным воздействием общей и локальной вибрации (в возрасте 52,21 ± 0,49 г.). По профессии это – машинисты буровых станков, водители большегрузного и гусеничного автотранспорта. По напряженности трудового процесса пациенты обеих групп относятся к классу 2, по тяжести – к классу 3.2. Для всех обследуемых первой и второй групп было характерно наличие профессионального заболевания, установленного во время контакта с вибрацией, отсутствие коморбидной патологии (ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия и т.д.) и обострения каких-либо хронических заболеваний. Третья группа представлена 34 здоровыми, не имеющими хронических заболеваний на момент обследования мужчинами (в возрасте 50,35 ± 1,69 г.), которые не подвергались воздействию вибрации. Забор материала на исследование проводили до начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Методом ИФА в сыворотке крови оценивали про- антивоспа-лительные цитокины (IL-1β, TNF-α, IL-2, IL-8, IL-10, IL-4, INFγ) с помощью наборов реагентов производства «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Количественное определение белков теплового шока – HSP27, HSP70 исследовали методом ИФА с использованием тест-систем ELISA kits HSP70, HSP27 Assay Design (Enzo Life Sciences, США). Определение АТ проводили с помощью стандартных тест-систем «ЭЛИ-Нейро-Тест» Московского научно-производственного объединения «Иммункулус». Оценивали уровни наиболее информативных АТ класса IgG к белкам: S-100, NF-200 (нейрофиламентному протеину), GFAP (глиальному кислому белку), ОБМ (основному белку миелина), В-зав. Са-канал (воль-тажзависимому Са-каналу).

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA). Проверку нормальности распределения выполняли с использованием критерия Шапиро – Уилкса. Результаты представлены в виде медианы ( Me ), нижнего ( Q 25 ) и верхнего ( Q 75 ) квартилей. За уровень статистической значимости различий принимали p < 0,05.

Обследование пациентов проходило в соответствии с этическим стандартом Хельсинкской декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации» (приказ № 266 Минздрава РФ от 19.06.2003).

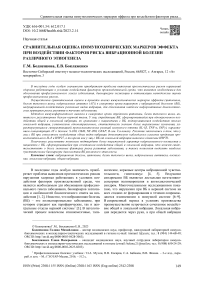

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ уровней отдельных про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови у пациентов с ВБ в зависимости от воздействующих производственных факторов позволил выявить общие закономерности и различия между сравниваемыми группами. У лиц как в первой, так и во второй группах установлено статистически значимое возрастание продукции провоспалительных IL-1β ( p < 0,00001 и p < 0,00001 соответственно) и TNF-α ( p = 0,0006 и p = 0,001 соответственно) относительно третьей группы (таблица).

Дополнительно у лиц второй группы зарегистрировано нарастание другого провоспалительного медиатора воспаления – IL-8 – при сопоставлении с группой контроля ( p = 0,003) и лицами с ВБ, обусловленной воздействием локальной вибрации ( p = 0,0003). При этом у последних не выявлено различий по IL-8 при сопоставлении с группой контроля. Анализируя в сравниваемых группах концентрации INFγ, обеспечивающего взаимодействие множества клеточных систем, показано, что у пациентов второй группы медианные значения показателя были значимо ( p < 0,002) выше, чем в первой и в третьей группах ( p < 0,00001). Одновременно у лиц первой группы значение указанного показателя имело тенденцию к росту.

Важными показателями, наиболее адекватно отражающими неспецифическую реакцию клеток на внешние раздражители, являются белки теплового шока (HSP), или белки стресса. Рядом исследователей показано, что циркулирующие внеклеточные белки теплового шока могут обладать иммунорегу-ляторными свойствами, в свое время клетки иммунной системы могут быть источником внеклеточного пула HSP [9, 11, 12]. В связи с этим представлялось целесообразным в наших исследованиях провести сравнительный анализ изменения отдельных маркеров функционального состояния клеток (HSP27 и HSP70) (см. таблицу). Исследование внеклеточного HSP27 свидетельствовало, что у пациентов второй

Сравнительная оценка иммунохимических показателей у пациентов с ВБ, Ме ( Q 25 –Q 75 )

|

Наименование показателя |

Единица измерения |

Первая группа, n = 50 |

Вторая группа, n = 53 |

Третья группа, n = 34 |

|

IL-1 |

пг/мл |

12,57 (6,14–36,6) * p = 0,0000 |

10,52 (6,17–39,17) * p = 0,0000 |

3,4 (1,21–6,19) |

|

IL-2 |

пг/мл |

3,39 (2,37–5,39) |

4,79 (2,44–7,71) |

4,22 (2,67–6,33) |

|

IL-4 |

пг/мл |

0,01 (0,01–0,01) |

0,01 (0,01–0,57) |

0,01 (0,01–0,69) |

|

IL-8 |

пг/мл |

6,63 (1,47–8,52) |

13,09 (6,65–29,77) * p = 0,003; • p 1–2=0,0003 |

5,08 (1,41–13,40) |

|

IL-10 |

пг/мл |

0,58 (0,01–1,4) |

0,01 (0,01–1,33) |

0,01 (0,01–1,54) |

|

TNFα |

пг/мл |

1,87 (1,50–2,86) * p = 0,0006 |

1,87 (0,84–3,3) * p = 0,001 |

0,73 (0,01–1,47) |

|

INFγ |

пг/мл |

0,87 (0,01–2,24) |

1,75 (0,72–21,7) * p = 0,0000; • p 1–2= 0,002 |

0,01 (0,01–1,16) |

|

HSP27 |

пг/мл |

2,93 (0,41–6,83) |

7,53 (6,76–9,63) * p = 0,0003 |

1,7 (0,57–3,61) |

|

HSP70 |

пг/мл |

0,1 (0,04–0,36) * p = 0,019 |

0,39 (0,33–0,42) |

0,37 (0,13–0,41) |

|

S-100 |

усл. ед |

0,585 (0,54 –0,686) * р = 0,00001 |

1,14 (0,942–1,19) * p = 0,000007; • p 1–2=0,00004 |

0,285 (0,240–0,410) |

|

GFAP |

усл. ед. |

0,556 (0,483–0,618) * р = 0,00002 |

0,828 (0,525–0,903) * р = 0,000009; • p 1–2 = 0,009 |

0,368 (0,310–0,430) |

|

NF-200 |

усл. ед |

0,565 (0,449–0,661) * р = 0,000001 |

0,813 (0,662–0,854) * р = 0,000001; • p 1–2=0,0005 |

0,306 (0,250–0,320) |

|

В-зав. Ca кан |

усл. ед |

0,582 (0,516–0,686) * р = 0,000005 |

0,833 (0,751–1,12) * р = 0,0000005; • p 1-2=0,00001 |

0,215 (0,170–0,326) |

|

ОБМ |

усл. ед. |

0,453 (0,370–0,558) * р = 0,000004 |

0,679 (0,522–0,758) * р = 0,000005; • р 1-2=0,0009 |

0,300 (0,270–0,360) |

П р и м е ч а н и е : * - различия при сопоставлении с третьей группой; * - между первой и второй группами.

группы наблюдается статистически значимое повышение его по сравнению с третьей группой (р = 0,00003), а при воздействии локальной вибрации наблюдалась лишь тенденция к его нарастанию. Установленный факт может свидетельствовать о прямом повреждении клеток, что способствовало высвобождению и выходу указанных белков во внеклеточное пространство [13]. Сывороточные концентрации HSP70 у пациентов второй группы не изменялись относительно контрольных данных, вместе с тем у лиц первой группы с ВБ, сформировавшейся при воздействии локальной вибрации, – статистически значимо снижались (p < 0,019). Выявленное снижение уровня HSP70 в сыворотке крови у пациентов первой группы, по-видимому, свидетельствует о накоплении его внутри клетки [14]. Отдельные авторы отмечают, что белки теплового шока могут приобретать аутоантигенное начало, что может способствовать повреждению сосудов [15], мембран эндотелия, которые являются наиболее уязвимыми при ВБ. Подтверждают указанный факт и экспериментальные исследования [16]. Поэтому для всестороннего комплексного понимания особенностей функционирования иммунобиохимиче- ских процессов у пациентов с ВБ различного этио-генеза нами также исследованы наиболее информативные при профессиональных поражениях нервной системы нейроспецифические АТ. Как следует из данных, представленных в таблице, у пациентов с ВБ, как в первой, так и во второй группах, установлено статистически значимое (p < 0,05) повышение уровней АТ к белкам: S-100; ОБМ; NF-200; GFAP; В-зав. Са-каналу. При этом в ходе анализа отмечено, что у лиц с ВБ, сформировавшейся при сочетанном воздействии общей и локальной вибрации, медианные значения всех определяемых ауто-АТ статистически значимо выше, чем у лиц с ВБ, индуцированной локальной вибрацией. Наиболее выраженные различия зарегистрированы по АТ к белку S-100 у лиц с ВБ, обусловленной сочетанным воздействием общей и локальной вибрации, концентрация которых превышает почти в два раза (p < 0,00004) таковую у лиц с ВБ, сформировавшейся при воздействии локальной вибрации. Известно, что длительно сохраняющиеся избыточные концентрации АТ могут способствовать нарушениям иммунометаболиче-ских процессов в задействованных структурах нервной ткани различной степени выраженности вплоть до их разрушения2 [17]. Следует учесть, что многофункциональные белки S-100 в зависимости от концентрации могут оказывать как защитное, так и разрушающее действие на структуры нервной ткани. Выполняя регуляцию взаимодействия глии и нейронов в целом, белки S-100 тем самым обеспечивают функциональный гомеостаз клеток мозга [18]. Учитывая данные литературы и результаты нашего исследования, можно заключить о наличии наиболее выраженных изменений в нервной системе у пациентов с ВБ, обусловленной сочетанным воздействием общей и локальной вибрации, что может свидетельствовать о более значимых факторах риска развития заболевания при указанном воздействии.

Выявленные особенности изменений иммуно-химических показателей у пациентов с ВБ различного этиогенеза согласуются и подтверждаются результатами нейрофизиологического обследования этих же лиц. У пациентов с ВБ, сформировавшейся при сочетанном воздействии общей и локальной вибрации, регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов позволила выявить более выраженные изменения в состоянии нейронов центральных афферентных проводящих структур на уровне соматосенсорной зоны коры и шейного отдела спинного мозга [19]. У этих же лиц с помощью метода нейроэнергокартирования обнаружены отличительные признаки, характеризующиеся тем, что у лиц с ВБ усиление постоянных потенциалов головного мозга отмечено по центральному отведению, а при воздействии локальной вибрации – по правому лобно- му отведению [20]. Это дает основание выделить наиболее информативные биомаркеры эффекта к факторам риска развития ВБ различного этиогенеза.

Выводы. Таким образом, у пациентов с вибрационной болезнью, сформировавшейся в результате сочетанного воздействия общей и локальной вибрации, установлены однонаправленные, статистически значимо выраженные изменения, характеризующиеся гиперактивацией провоспалительных реакций иммунного ответа (IL-1β, TNF-α, INFγ), нарастанием уровней АТ к белкам нервной ткани (S-100, ОБМ, NF-200, GFAP, В-зав. Са-каналу), что отличается от эффектов, обусловленных воздействием локальной вибрации. У лиц с ВБ, обусловленной сочетанным воздействием вибрации, выявлено увеличение концентраций IL-8 и HSP27, тогда как при ВБ под воздействием локальной вибрации фиксируется снижение HSP70. Полученные результаты позволили подтвердить более выраженный риск развития нейроиммунного воспаления у пациентов при сочетанном воздействии общей и локальной вибрации и выделить наиболее чувствительные биомаркеры (IL-1β, TNF-α, INFγ, АТ к S-100) диагностики развития и течения ВБ.

Финансирование . Работа выполнена за счет финансовых средств, выделенных в рамках Государственного задания ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований».

Список литературы Сравнительная оценка иммунохимических маркеров эффекта при воздействии факторов риска вибрационной болезни различного этиогенеза

- Сааркоппель Л.М., Кирьяков В.А., Ошкодеров О.А. Роль современных биомаркеров в диагностике вибрационной болезни // Медицина труда и промышленная экология. - 2017. - № 2. - С. 6-10.

- Жеглова А.В., Федина И.Н. Современные подходы к проведению профилактических осмотров рабочих виброопасных профессий // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 11. - С. 1048-1051. DOI: 10.1882/0016-9900-2016-95-11-1048-1051

- Попова А.Ю. Состояние условий труда и профессиональная заболеваемость в Российской Федерации // Медицина труда и экология человека. - 2015. - № 3. - С. 7-13.

- Вибрационная болезнь у работников авиастроительного предприятия: факторы формирования, клинические проявления, социально-психологические особенности / М.В. Кулешова, В.А. Панков, М.П. Дьякович, В.С. Рукавишников, Н.В. Сливницына, П.В. Казакова, Г.В. Бочкин // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 10. - С. 915-920. DOI: 10.18821/0016-9900-2018-97-10-915-920

- Азовскова Т.А., Вакурова Н.В., Лаврентьев Н.Е. О современных аспектах диагностики и классификации вибрационной болезни // Русский медицинский журнал. - 2014. - Т. 22, № 16. - С. 1206-1209.

- Курчевенко С.И., Бодиенкова Г.М. Экспрессия поверхностных маркеров CD25+ и CD95+ на лимфоцитах периферической крови у пациентов с вибрационной болезнью // Acta Biomedica Scientifica. - 2020. - Т. 5, № 2. - С. 24-27. DOI: 10.29413/ABS.2020-5.2.4

- Бараева Р.А., Бабанов С.А. Иммунный профиль при вибрационной болезни от воздействия локальной и общей вибрации // Санитарный врач. - 2015. - № 7. - С. 11-19.

- Потапнев М.П. Аутофагия, апоптоз, некроз, клеток и иммунное распознавание своего и чужого // Иммунология. - 2014. - Т. 35, № 2. - С. 95-102.

- Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И Оценка цитокинов и белка теплового шока при вибрационной болезни // Медицинская иммунология. - 2018. - Т. 20, № 6. - С. 895-898. DOI: 10.15789/1563-0625-2018-6-895-898

- Котиринич Е.А. Клинические особенности вибрационной патологии от воздействия общей низкочастотной вибрации и статодинамической перегрузки при управлении самодвижущейся техникой // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. - 2006. - № 3 (49). - С. 96-98.

- Влияние инкапсулированного белка теплового шока БТШ70 на основные функциональные свойства фагоцитов крови / О.Ю. Кочеткова, М.М. Юринская, М.Б. Евгеньев, О.Г. Зацепина, Л.И. Шабарчина, А.В. Сусликов, С.А. Тихоненко, М.Г. Винокуров // Доклады академии наук. - 2015. - Т. 465, № 4. - С. 506-509. DOI: 10.7868/S0869565215340277

- Белки теплового шока - участники патогенеза остеоартроза / М.А. Кабалык, Б.И. Гельцер, А.Л. Осипов, М.Ф. Фадеев // Казанский медицинский журнал. - 2016. - Т. 97, № 5. - С. 744-749. DOI: 10.17750/KMJ2016-744

- Regulation of age-related macular degeneration-like pathology by complement factor H / C.B. Toomey, U. Kelly, D.R. Sa-ban, C. Bowes Rickman // Proc. Natl Acad. Sci. USA. - 2015. - Vol. 112, № 23. - P. E3040-9. DOI: 10.1073/pnas.1424391112

- Андреева Л.И. Теоретическое и прикладное значение белков теплового шока 70 кДа; возможность практического применения и фармакологической коррекции // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. -2002. - Т. 1, № 2. - С. 2-14.

- Xu Q. Infections, heat shock proteins, and atherosclerosis // Curr. Opin. Cardiol. - 2003. - Vol. 18, № 4. -P. 245-252. DOI: 10.1097/00001573-200307000-00001

- Prohaszka Z., Fust G. Immunological aspects of heat-shock proteins-the optimum stress of life // Mol. Immunol. -2004. - Vol. 41, № 1. - P. 29-44. DOI: 10.1016/j.molimm.2004.02.001

- Аномалии уровней сывороточных аутоантител к антигенам нервной ткани у больных шизофренией: мульти-параметрическая иммунологическая оценка / В.А. Орлова, И.И. Михайлова, В.Л. Минутко, А.В. Симонова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2015. - Т. 25, № 4. - С. 45-53.

- Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В. Динамика изменений нейротропных антител, индуцированных воздействием паров металлической ртути [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования: сетевое издание. - 2016. - № 2. - URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24425 (дата обращения: 15.02.2023).

- Shevchenko O.I., Lakhman O.L. Neuropsychological features of patients with occupational diseases from exposure to physical factors // Information Society: Health, Economics and Law: International Scientific Conference. - 2019. - P. 123-130.

- Шевченко О.И., Лахман О.Л. Состояние энергетического обмена головного мозга у пациентов с профессиональными заболеваниями от воздействия физических факторов // Экология человека. - 2020. - № 2. - С. 18-23. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-2-18-23