Сравнительная оценка эхокардиографических показателей у лиц без диагностированных хронических неинфекционных заболеваний в зависимости от индекса массы тела

Автор: Рогожкина Е.А., Джиоева О.Н., Ангарский Р.К., Иванова А.А., Максимова О.А., Драпкина О.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.38, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: сопоставить показатели структурного ремоделирования и внутрисердечной гемодинамики у лиц без диагностированных ранее хронических неинфекционных заболеваний в зависимости от индекса массы тела (ИМТ).Материал и методы. Проанализированы данные 123 человек в возрасте от 21 до 59 лет, которые прошли расширенный профилактический осмотр в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, не имели хронических неинфекционных заболеваний и не принимали какую-либо медикаментозную терапию, влияющую на показатели центральной и периферической гемодинамики, а также липидный, углеводный и жировой обмен. Все обследуемые лица были разделены в зависимости от показателя ИМТ на 2 группы, сопоставимые по полу, но имеющие возрастные различия. Первую группу составили 60 человек (75% женщин) с ИМТ менее 30 кг/м2, медиана возраста которых 40 лет (Q1-Q3: 35-48 лет). Вторая группа - 63 исследуемых (76,1% женщин) с ИМТ, равным или более 30 кг/м2 в возрасте 48,5 года (Q1-Q3: 38-54 лет). Структурно-функциональные параметры сердца оценивались при трансторакальном эхокардиографическом исследовании, которое проводилось на ультразвуковом аппарате Philips EPIQ CVx 2D одним специалистом.Результаты. В группе лиц с повышенным ИМТ были больше медианы относительной толщины стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ) - 0,37 [0,34; 0,40] против 0,41 [0,37; 0,47], p = 0,01; индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) - 64,0 [53,0; 76,5] г/м2 и 27,0 [23,1; 30,9] г/м2,7 против 82,0 [70,0; 92,0] г/м2 и 38,1 [34,5; 46,5] г/м2,7; p = 0,01; толщины эпикардиального жира (ТЭЖ) - 5 [4; 6] мм против 8 [5; 10] мм, p = 0,01, глобальной продольной деформации ЛЖ (left ventricular global longitudinal strain - LV GLS) -21,8 [-23,6…-19,7] % против -19,2 [-21,2…-18,2] %, p = 0,01. Были установлены прямые связи ИМТ с ИММЛЖ г/м2,7 (ρ = 0,746; p = 0,01), эпикардиальным жиром (ρ = 0,563; p = 0,01), LV GLS (ρ = 0,418; p = 0,01), ОТС (ρ = 0,438; p = 0,01), ИММЛЖ г/м2 (ρ = 0,447; p = 0,01). В ходе работы выявлено, что при увеличении ИМТ на 1 кг/м2 следует ожидать увеличение показателей ТЭЖ на 0,172 мм, продольной деформации ЛЖ - на 0,151%, ОТС - на 0,003, ИММЛЖ г/м2 - на 1,200, ИММЛЖ г/м2,7 - на 1,116.Заключение. Увеличение ИМТ ассоциировано с изменением показателей структурного ремоделирования и систолической функции ЛЖ. У лиц с повышенным ИМТ для определения структурного ремоделирования, изменения геометрии камер сердца необходимо использовать индексацию по росту, определять показатели GLS LV, а также ТЭЖ с целью выявления нарушений на ранних стадиях и своевременной профилактики осложнений.

Ожирение, эхокардиография, глобальная продольная деформация, стрейн левого предсердия, ремоделирование, толщина эпикардиального жира

Короткий адрес: https://sciup.org/149143636

IDR: 149143636 | УДК: 616-056.25-073.43-8 | DOI: 10.29001/2073-8552-2023-39-3-153-162

Текст научной статьи Сравнительная оценка эхокардиографических показателей у лиц без диагностированных хронических неинфекционных заболеваний в зависимости от индекса массы тела

В современном мире ожирение является глобальной эпидемией среди людей всех возрастов, становясь независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний [1]. По мере того как происходит избыточное накопление жировой ткани, возникают адаптационные изменения в структуре и функции практически всех систем органов, в том числе и сердца.

Ожирение является независимым предиктором почти всех сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивая риск развития сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ), артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца по типу фибрилляции предсердий [2]. Для оценки клинического течения и прогноза у большинства пациентов, в том числе и с ожирением, используется оценка систолической функции левого желудочка (ЛЖ) измерением фракции выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ) по методу Симпсона [3]. Однако в настоящее время появляется все больше работ, демонстрирующих наличие систолической дисфункции ЛЖ у пациентов при нормальных показателях ФВ ЛЖ [4].

Определение ФВ ЛЖ является важным и широко используемым эхокардиографическим параметром, позволяющим определить тактику ведения пациентов и имеющим доказанное прогностическое значение, но она не является полноценным показателем сократительной способности и не имеет диагностического значения на ранних стадиях заболевания [5]. Поэтому для ранней диагностики нарушений сократительной способности миокарда желудочков и предсердий необходимо проводить исследование (LV GLS) деформации предсердий [6]. LV GLS изучен достаточно широко при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, однако о роли левого предсердия (ЛП) в патогенезе кардиальных осложнений при ожирении известно гораздо меньше [7, 8].

Ранее опубликованные исследования показали, что увеличение линейного размера ЛП может быть ассоциировано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами [9]. Дилатация ЛП часто встречается у пациентов с СНсФВ и является маркером повышенного давления наполнения ЛЖ, что повышает риск декомпенсации СНсФВ [10]. Однако измерения линейного размера ЛП и даже индексированного конечного систолического объема ЛП имеют ограничения для раннего выявления повышенного давления наполнения ЛЖ и обладают меньшей чувствительностью, чем использование стрейна ЛП, определяемого с помощью технологии отслеживания серого пятна (speckle-tracking) [11].

На протяжении всего сердечного цикла ЛП играет важную роль в поддержании сокращения сердца, моделиро- вании наполнения ЛЖ, действуя как резервуар во время систолы (LASr – резервуарный стрейн ЛП), проводник во время ранней диастолы (LAScd – кондуитный стрейн ЛП) и как бустерный насос во время поздней диастолы (LASct – контрактильный стрейн ЛП) [12]. Такое расширенное изучение функции ЛП позволит на ранних стадиях выявить нарушения внутрисердечной гемодинамики и предотвратить развитие структурного ремоделирования ЛП.

Для определения геометрии камер сердца у пациентов с ожирением необходимо оценивать относительную толщину стенки (ОТС), индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) с поправкой на рост, поскольку возможна недооценка гипертрофии ЛЖ [13] при привычной индексации на площадь поверхности тела, как это делается при стандартизированном исследовании. Данные эхокардиографические параметры не всегда измеряются врачами инструментальной диагностики и неверно интерпретируются терапевтами и кардиологами, поскольку показатели трактуются без поправки на индекс массы тела (ИМТ). В связи с этим крайне важно оценить влияние избыточной массы тела на показатели, оцениваемые при эхокардиографическом исследовании, для внедрения актуальных данных в реальную клиническую практику.

Цель работы: сопоставить показатели структурного ремоделирования и внутрисердечной гемодинамики у лиц без диагностированных ранее хронических неинфекционных заболеваний в зависимости от ИМТ.

Материал и методы

Количество включенных в исследование пациентов рассчитано для обеспечения приемлемой мощности статистических выводов исследования. Проанализированы данные 123 человек в возрасте от 21 до 59 лет, которые прошли профилактический осмотр, не имели хронических неинфекционных заболеваний и не принимали какую-либо медикаментозную терапию, влияющую на показатели центральной и периферической гемодинамики, а также липидный, углеводный и жировой обмен. Исcле-дуемые были разделены по значению ИМТ на 2 группы, сопоставимые по полу, но имеющие возрастные различия. Первую группу составили 60 человек (75% женщин) с ИМТ менее 30 кг/м2, медиана возраста которых 40 [35; 48] лет. Вторая группа – 63 исследуемых (76,1% женщин) с ИМТ равным или более 30 кг/м2, медиана возраста которых 48,5 [38; 55,5] лет.

Всем пациентам проводилось трансторакальное эхокардиографическое исследование с оценкой диастолической и систолической функций с дополнительной оценкой глобальной продольной деформации ЛЖ на ультразвуковом аппарате Philips EPIQ CVx 2D. Гипертрофию

ЛЖ (ГЛЖ) определяли с использованием критериев, специфичных для пола при индексации ММЛЖ на площадь поверхности тела (ППТ) (≥ 115 г/м2 у мужчин, (≥ 95 г/м2 у женщин)) и рост2,7 (≥ 50 г/м2,7 у мужчин, ≥ 47 г/м2,7 у женщин), поскольку при индексации по ППТ велик риск недооценки ГЛЖ у лиц с ожирением.

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью пакетов Microsoft Office Excel, SPSS 21.0 (IBM, USA), StatTech 3.1.7 (Россия). Категориальные показатели представлены абсолютными (n) и относительными (в %) частотами встречаемости. Все количественные данные описывались медианами (Ме) и межквартильными промежутками [Q1; Q3] или диапазонами Q1; Q3. Нормальность выборочных распределений количественных показателей проверялась по критерию Шапиро – Уилка. В случае нормального распределения показателя дополнительно указывались его среднее значение и стандартное отклонение М ± SD. Сравнение нор- мально распределенных количественных показателей в двух независимых группах выполнялось с помощью критерия Стьюдента или с помощью критерия Манна – Уитни, если распределение показателя отличалось от нормального.

Для выявления корреляционной связи между количественными показателями использовался коэффициент корреляции Спирмена (ρ).

Для прогнозирования значений исследуемых количественных показателей в зависимости от ИМТ пациентов были построены модели линейной регрессии с поправкой на возраст. Критический уровень значимости при проверке гипотез был принят равным 0,05.

Результаты

Распространенность избыточной массы тела и ожирения среди исследуемых была высока и составила 54,5% (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика пациентов

Table 1. Patient characteristics

|

Показатели Parameters |

Все пациенты All patients |

Группа с ИМТ < 30 кг/м2 Group with BMI < 30 kg/m2 |

Группа с ИМТ ≥ 30 кг/м2 Group with BMI ≥ 30 kg/m2 |

p |

|

Возраст, Ме [ Q 1; Q 3] Age, Ме [ Q 1; Q 3] |

44,0 [42,0; 46,0] |

40,0 [35,0; 48,0] |

48,5 [38,0; 55,5] |

0,01 |

|

ИМТ, кг/м2, Ме [ Q 1; Q 3] BMI, кг/м2, Ме [ Q 1; Q 3] |

29,6 [29,1; 31,4] |

24,4 [22,1; 27,2] |

34,4 [31,5; 38,0] |

0,01 |

|

Морбидное ожирение, n |

– |

0 |

20 |

0,01 |

|

ИО ЛП, мл/м2, Ме [ Q 1; Q 3] LAVI, ml/m2, Ме [ Q 1; Q 3] |

24,2 [20,2; 26,8] |

23,5 [19,9; 25,0] |

25,1 [20,9; 29,3] |

0,02 |

|

ФВ, %, Ме [ Q 1; Q 3] EF, %, Ме [ Q1; Q3 ] |

64,0 [63,4; 65,3] |

64,0 [62,0–67,0] |

66,0 [64,0; 68,0] |

0,06 |

|

E/e’, Ме [ Q 1; Q 3] E/e’, Ме [ Q 1; Q 3] |

5,3 [4,4; 6,6] |

4,8 [4,1; 5,5] |

5,8 [4,7; 7,5] |

0,01 |

|

ОТС, Ме [ Q 1; Q 3] RWT, Ме [ Q 1; Q 3] |

0,38 [0,38; 0,41] |

0,37 [0,34; 0,40] |

0,41 [0,37; 0,47] |

0,01 |

|

ИММЛЖ, г/м2, Ме [ Q 1; Q 3] LVMI g/m2, Ме [ Q 1; Q 3] |

74,5 [61,2; 87,5] |

64,0 [53,0; 76,5] |

82,0 [70,0; 92,0] |

0,01 |

|

ИММЛЖ, г/м2,7, Ме [ Q 1; Q 3] LVMI g/m2,7, Ме [ Q 1; Q 3] |

34,6 [26,9; 42,7] |

27,0 [23,1; 30,9] |

38,1 [34,5; 46,5] |

0,01 |

|

Гипертрофия миокарда ЛЖ, n LV myocardial hypertrophy, n |

13 |

1 |

12 |

0,01 |

|

Концентрическое ремоделирование, n Concentric remodeling, n |

25 |

5 |

20 |

0,01 |

|

LV GLS, %, Ме [ Q 1; Q 3] |

–20,6 [–21,2…–20,0] |

–22,0 [–23,6…–19,7] |

–19,0 [–21,2…–18,2] |

0,01 |

|

LASr (резервуарый стрейн ЛП), %, Ме [ Q 1; Q 3] LASr (reservoir strain LA), %, Ме [ Q 1; Q 3] |

39,0 [34,9; 47,3] |

41,8 [34,6; 52,0] |

36,5 [35,0; 41,6] |

0,01 |

|

LAScd (кондуитный стрейн ЛП), %, Ме [ Q 1; Q 3] LAScd (conduit strain LA), %, Ме [ Q 1; Q 3] |

24,2 [20,5; 31,4] |

–28,6 [–20,7; –32,8] |

–24,0 [–20,5; –26,9] |

0,05 |

|

LASct (контрактильный стрейн ЛП), %, Ме [ Q 1; Q 3] LASct (contractile strain LA), %, Ме [ Q 1; Q 3] |

14,5 [12,1; 17,2] |

–13,4 [–11,6; –17,7] |

–14,7 [–12,6; –16,8] |

0,38 |

|

Эпикардиальный жир, мм, Ме [ Q 1; Q 3] Epicardial fat, mm, Ме [ Q 1; Q 3] |

6 [4,3; 8,2] |

5 [4; 6] |

8 [5; 10] |

0,01 |

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, E/e’ – показатель, отражающий давление наполнения ЛЖ, ФВ – фракция выброса, ИО ЛП – индекс объема левого предсердия, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ОТС – относительная толщина стенки, LV GLS – left ventricular global longitudinal strain.

Note: BMI – body mass index, E/e’ – an index that reflects the LV filling pressure, EF – ejection fraction, LAVI – index of end-systolic volume of the left atrium, LVMI – left ventricular myocardial mass index, RWT – relative wall thickness, LV GLS – left ventricular global longitudinal strain.

ФВ ЛЖ у всех исследуемых была более 50% и статистически значимо не различалась между группами ( p = 0,055).

В группе пациентов с ИМТ, равном или более 30 кг/ м2, медианы ИММЛЖ составили 82,0 г/м2 и 38,1 г/ м2,7, у исследуемых с нормальным весом – 64,0 кг/м2 и 27,0 кг/ м2,7 (см. табл. 1).

При анализе данных, полученных при проведении эхокардиографического исследования, у 11% исследуемых (13 пациентов) отмечалась гипертрофия миокарда ЛЖ, 12 человек из которых были с повышенной массой тела. В группе пациентов с ИМТ ≥ 30 кг/м2 у большинства лиц регистрировался нормальный тип геометрии, у 5 человек было выявлено концентрическое ремоделирование, у 1 – концентрическая гипертрофия. Чаще концентрическое ремоделирование встречалось у лиц с ожирением – 20 исследуемых, а также у 1 человека с концентрической гипертрофией и 1 с эксцентрической гипертрофией. (см. табл. 1).

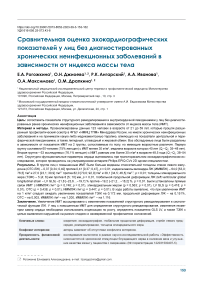

При увеличении ИМТ на 1 кг/м2 следует ожидать увеличение нормально распределенного показателя ИММ-ЛЖ г/м2 ( р = 0,169) на 1,2. Полученная регрессионная модель характеризуется коэффициентом детерминации Rxy = 0,474, что соответствует умеренной тесноте линейной связи ИММЛЖ и ИМТ по шкале Чеддока (табл. 2). Полученная модель объясняет 21,9% наблюдаемой дисперсии показателя ИММЛЖ г/м2 (рис. 1).

Таблица 2. Модель линейной регрессии для индекса массы миокарда левого желудочка, г/м2

Table 2. Linear regression model of left ventricular mass index, g/m2

|

Предикторы Predictors |

B |

Стд. ошибка Standard error (SE) |

t |

p |

|

Свободный член уравнения регрессии (пересечение) Intercept |

32,993 |

8,737 |

3,776 |

< 0,001* |

|

Возраст Age |

0,128 |

0,153 |

0,835 |

0,406** |

|

ИМТ BMI |

1,200 |

0,254 |

4,731 |

< 0,001* |

Примечание: – ИМТ – индекс массы тела, *различия показателей статистически значимы ( p < 0,05), проведена коррекция различий по возрасту.

Note: – BMI – body mass index, *differences in indicators are statistically significant ( p < 0.05), age-adjusted.

Рис. 1. Диаграмма рассеяния, характеризующая зависимость индекса массы миокарда левого желудочка (г/м2) от индекса массы тела Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка.

Fig. 1. Graph of the regression function characterizing the dependence of LVMI (g/m2) on body mass index

Note: BMI – body mass index, LVMI – left ventricular myocardial mass index.

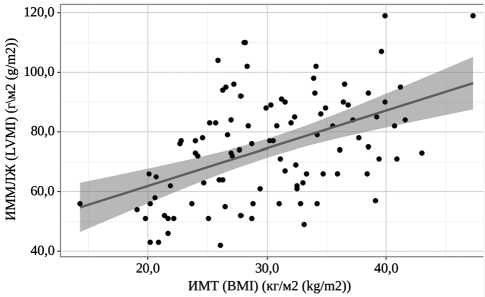

При увеличении возраста на 1 год следует ожидать увеличение ИММЛЖ г/м2,7 (отсутствует нормальное распределение, р < 0,001) на 1,200, при увеличении ИМТ на 1 кг/м2 следует ожидать увеличение ИММЛЖ г/м2,7 на 1,116 (табл. 3). Полученная модель объясняет 49,0% наблюдаемой дисперсии показателя ИММЛЖ г/м2,7 (рис. 2).

Таблица 3. Модель линейной регрессии для индекса массы миокарда левого желудочка, г/м2,7 .

Table 3. Linear regression model of left ventricular mass index, g/m2,7 .

|

Предикторы Predictors |

B |

Стд. ошибка Standard error (SE) |

t |

p |

|

Свободный член уравнения регрессии (пересечение) Intercept |

–10,599 |

4,455 |

–2,379 |

0,019* |

|

Возраст Age |

0,271 |

0,078 |

3,472 |

< 0,001* |

|

ИМТ BMI |

1,116 |

0,128 |

8,727 |

< 0,001* |

Примечание: – ИМТ – индекс массы тела, *различия показателей статистически значимы ( p < 0,05).

Note: - BMI – body mass index, *differences in indicators are statistically significant ( p < 0.05).

20,0 40,0 60,0

11ММЛЖ (LVMI) (г/м2-7 (g|m2-7))

Рис. 2. График регрессионной функции, характеризующий зависимость индекса массы миокарда левого желудочка (г/м2,7) от индекса массы тела

Примечание: – ИМТ – индекс массы тела, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка.

Fig. 2. Graph of the regression function characterizing the dependence of LVMI (g/m2,7) on body mass index

Note: BMI – body mass index, LVMI – left ventricular myocardial mass index.

Полученная регрессионная модель характеризуется коэффициентом детерминации R xy = 0,746, что соответствует высокой тесноте линейной связи по шкале Чеддока.

Помимо оценки ИММЛЖ по формулам ММЛЖ / (0,007184 × рост0,725 × вес0,425) и MMЛЖ / рост2,7 измерялась также ОТС ЛЖ:

ОТС =(МЖП + ЗС ЛЖ) / КДР ЛЖ, где МЖП – межжелудочковая перегородка, ЗС ЛЖ – задняя стенка ЛЖ, КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер ЛЖ. Показатель ОТС имеет нормальное выборочное распределение (р = 0,213).

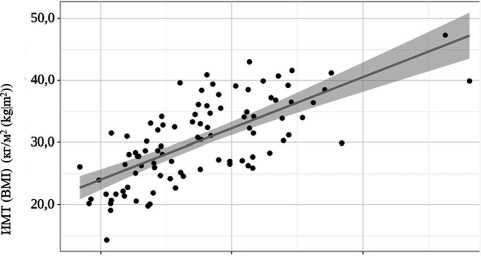

Медиана ОТС среди всех исследуемых составила 0,38, в группе ожирения были выявлены более высокие показатели ОТС, у нескольких исследуемых отмечалось увеличение показателя более 0,42 ( p = 0,01).

При увеличении возраста на 1 год и ИМТ на 1 кг/м2 следует ожидать увеличение ОТС на 0,003 (табл. 4). Полученная модель объясняет 19,7% наблюдаемой дисперсии показателя ОТС (рис. 3).

Таблица 4. Модель линейной регрессии для относительной толщины стенки

Table 4. Linear regression model of relative wall thickness

|

Предикторы Predictors |

B |

Стд. ошибка Standard error ( SE ) |

t |

p |

|

Свободный член уравнения регрессии (пересечение) Intercept |

0,190 |

0,030 |

6,291 |

< 0,001* |

|

Возраст Age |

0,003 |

0,001 |

4,946 |

< 0,001* |

|

ИМТ BMI |

0,003 |

0,001 |

3,206 |

0,002* |

Примечание: * – различия показателей статистически значимы ( p < 0,05), ИМТ – индекс массы тела.

Note: * – differences in indicators are statistically significant ( p < 0.05), BMI – body mass index.

Рис. 3. Диаграмма рассеяния, характеризующая зависимость относительной толщины стенки левого желудочка от индекса массы тела Примечание: ОТС - относительная толщина стенки, ИМТ – индекс массы тела.

Fig. 3. Graph of the regression function characterizing the dependence of RWT on body mass index

Note: RWT – relative wall thikness, BMI – body mass index.

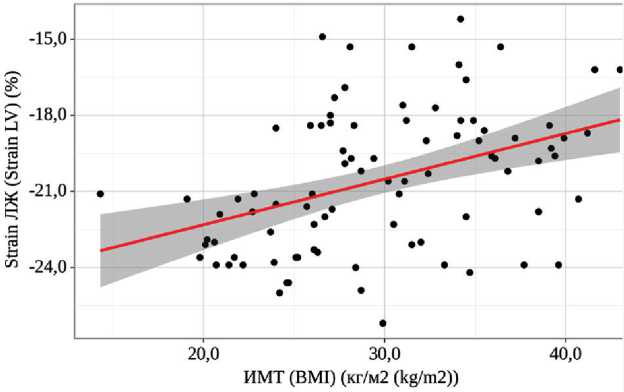

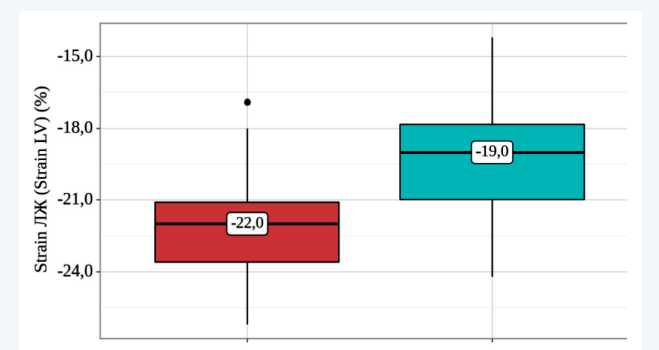

При анализе данных установлено, что показатели LV GLS и ИО ЛП не выходили за пределы референсных значений. Выявлены статистически значимые различия GLS в зависимости от ИМТ ( p = 0,01), рисунок 4.

При увеличении ИМТ на 1 кг/м2 следует ожидать увеличение GLS (нормально распределен, р = 0,058) на 0,151% (табл. 5). Полученная модель объясняет 16,7% наблюдаемой дисперсии показателя GLS и характеризуется коэффициентом детерминации Rxy = 0,445, что соответствует умеренной тесноте линейной связи по шкале Чеддока (рис. 5).

Таблица 5. Модель линейной регрессии для глобальной продольной деформации левого желудочка

Table 5. Linear regression model of left ventricular global longitudinal strain

|

Предикторы Predictors |

B |

Стд. ошибка Standard error (SE) |

t |

p |

|

Свободный член уравнения регрессии (пересечение) Intercept |

–27,248 |

1,504 |

–18,120 |

< 0,001* |

|

Возраст Age |

0,050 |

0,028 |

1,788 |

0,077 |

|

ИМТ BMI |

0,151 |

0,046 |

3,279 |

0,002* |

Примечание: * – различия показателей статистически значимы ( p < 0,05), ИМТ – индекс массы тела.

Note: * – differences in indicators are statistically significant ( p < 0.05), BMI – body mass index.

Индекс массы тела (body mass index) Д ИМТ<30 кг/м2 (BMK30 kg/m2) $ ИМТ>30 кг/2 (BMI>30 kg/m2)

Рис. 4. Сравнение показателя глобальной продольной деформации левого желудочка в группах по уровню индекса массы тела

Fig. 4. Comparison of left ventricular global longitudinal strain depending on body mass index

Рис. 5. Диаграмма рассеяния, характеризующая зависимость LV GLS от индекса массы тела

Примечание: ИМТ – индекс массы тела.

Fig. 5. Graph of the regression function characterizing the dependence of

LV GLS on body mass index

Note: LV – left ventricle, BMI – body mass index, LV GLS - left ventricular global longitudinal strain.

Е/е’ и LASr достоверно различались в группах в зависимости от возраста ( p = 0,001).

При анализе LAScd и LASct между группами не удалось выявить значимых различий ( p = 0,051; p = 0,38 соответственно).

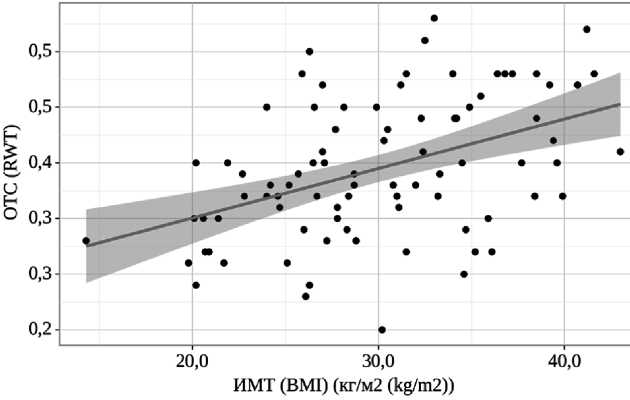

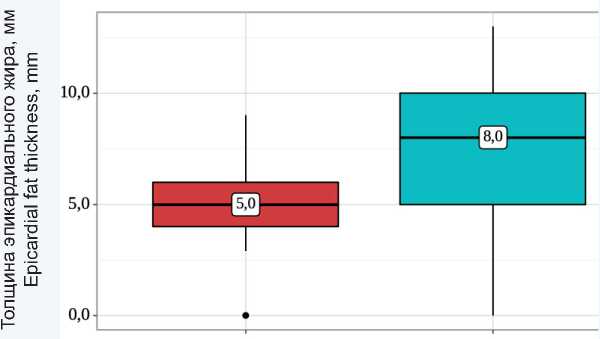

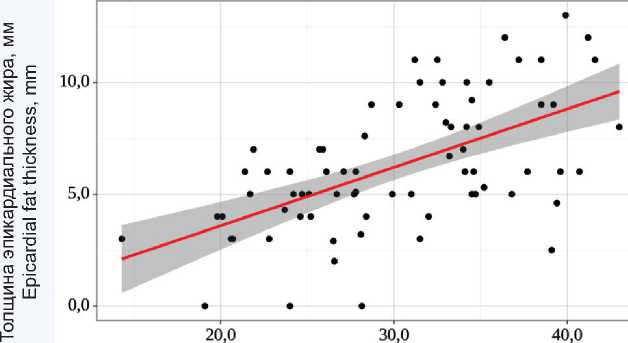

При оценке ТЭЖ ткани были установлены статистически значимые различия между группами ( p < 0,001), рисунок 6.

При увеличении возраста на 1 год следует ожидать увеличение ТЭЖ на 0,136 мм, при увеличении ИМТ на 1 кг/м2 на 0,172 мм. Полученная модель объясняет 33,1% наблюдаемой дисперсии показателя ТЭЖ (рис. 7).

Рис. 6. Сравнение толщины эпикардиального жира в зависимости от индекса массы тела

Fig. 6. Comparison of epicardial fat thickness depending on body mass index

ИМТ (BMI) (кг/м2 (kg/m2))

Рис. 7. Диаграмма рассеяния, характеризующая зависимость толщины эпикардиального жира от индекса массы тела Примечание: ИМТ – индекс массы тела.

Fig. 7. Graph of the regression function characterizing the relationship between epicardial fat thickness and body mass index

Note: BMI – body mass index.

Полученная регрессионная модель характеризуется коэффициентом детерминации Rxy = 0,715, что соответствует высокой тесноте связи по шкале Чеддока (табл. 6).

Таблица 6. Модель линейной регрессии для толщины эпикардиального жира

Table 6. Linear regression model of EF thickness

|

Предикторы Predictors |

B |

Стд. ошибка Standard error (SE) |

t |

p |

|

Свободный член уравнения регрессии (пересечение) Intercept |

–5,104 |

1,360 |

–3,752 |

< 0,001* |

|

Возраст Age |

0,136 |

0,027 |

5,080 |

< 0,001* |

|

ИМТ BMI |

0,172 |

0,042 |

4,104 |

< 0,001* |

Примечание: * – различия показателей статистически значимы ( p < 0,05), ИМТ – индекс массы тела.

Note: * – differences in indicators are statistically significant ( p < 0.05), BMI – body mass index.

Обсуждение

В настоящее время проблема структурного ремоделирования у лиц с повышенным ИМТ является актуальной. У пациентов с ожирением выявляются структурно-морфологические изменения сердца за счет гемодинамических, метаболических и воспалительных сдвигов, обусловленных избытком жировой ткани в организме. Наиболее типичным изменением является развитие ремоделирования сердца в виде концентрической гипертрофии и дисфункции ЛП, выявляемой при оценки продольной деформации ЛП, которые регрессируют после снижения массы тела [14, 15].

Проведенное исследование в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России показало, что у пациентов с ожирением без диагностированных хронических неинфекционных заболеваний достоверно чаще выявляются изменения структурно-функциональных параметров сердца и структурное ремоделирование левых камер сердца. Полученные результаты нашей работы были сопоставлены с ранее опубликованными данными. Показатели систолической функции, измеренной с помощью определения ФВ ЛЖ по методу Симпсона, между группами достоверно не различались ( p = 0,055). Однако в показателях ранней миокардиальной дисфункции были выявлены статистически значимые различия – в группе ожирения показатели LV GLS были более низкими. Ожирение связано с нарушением систолической механики ЛЖ, хотя ФВ ЛЖ в основном остается сохраненной, в связи с чем многие исследования показали превосходство GLS над ФВ ЛЖ в качестве прогностического фактора [16].

Схожие результаты по изменению деформации миокарда были получены в исследовании P. Blomstrand и соавт. [17]. Целью исследования было изучить влияние избыточной массы тела и ожирения на систолическую функцию ЛЖ у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и контрольной группы лиц, не страдающих диабетом.

Однофакторный и многофакторный регрессионный анализ показал, что изменения ФВ ЛЖ, LV GLS, а также ММЛЖ и давления наполнения ЛЖ связаны с ИМТ. Среднее значение и стандартное отклонение значений ФВ ЛЖ и LV GLS составили 57,0 ± 8,0% и –18,6 ± 2,3% для пациентов с нормальным весом, 53,0 ± 8,0%, –17,5 ± 2,3% – для пациентов с избыточным весом и 49,0 ± 9,0%, –16,2 ± 3,0% – для пациентов с ожирением ( p < 0,05). Соответствующие результаты в контрольной группе были следующими: 58,0 ± 6,0%, –22,3 ± 3,0%, 55,0 ± 7,0%, –20,8 ± 3,1% и 54,0 ± 8,0%, –19,6 ± 4,0% ( p < 0,05) [17].

ИММЛЖ рассчитывался не только с использованием индексации по ППТ, но и как ММЛЖ / рост2,7 на основании рекомендаций Европейского кардиологического общества по ведению артериальной гипертензии [13], поскольку при индексации по ППТ велик риск недооценки ГЛЖ у лиц с ожирением.

При определении признаков ГЛЖ по ИММЛЖ, рассчитанному на ППТ, выявлены патологические изменения только у 2 человек. При индексации по ММЛЖ / рост2,7 гипертрофия миокарда определялась у 13 человек, 12 из которых имели ожирение. Эти результаты иллюстрируют, что использование индексированного к росту показателя ММЛЖ (за счет большей силы связи) имеет большее практическое и прогностическое значение у лиц с избыточной массой тела и должно измеряться у лиц с ожирением.

С целью оценки структурного ремоделирования и изменения геометрии ЛЖ, помимо оценки ИММЛЖ, проводилось определение ОТС. В группе ожирения были выявлены более высокие показатели ОТС, у трети исследуемых выявлено концентрическое ремоделирование ( p = 0,01). Данные изменения могут быть обусловлены изменениями центральной и внутрисердечной гемодинамики при увеличении массы тела: происходит увеличение сердечного выброса за счет гиперволемии и гипердинамического типа кровообращения, повышение давления, что может приводить к увеличению ММЛЖ. Ассоциация повышенной массы тела с ОТС была выявлена еще в швейцарском исследовании 1997 г., где оценивались последствия длительного ожирения на массу и структуру ЛЖ и изменения параметров после проведения хирургической коррекции веса [18]. Исходно у пациентов с ожирением была увеличена ОТС, отмечалась большая масса ЛЖ (ОТС – 0,60 ± 0,13); ММЛЖ – 193 ± 57 г). В течение одного года после хирургического лечения у пациентов с ожирением наблюдалось значительное снижение массы тела и ИМТ, а также значительное уменьшение ОТС и ММЛЖ (ОТС 0,47 ± 0,12 г; ММЛЖ 165 ± 41 г).

При измерении продольной деформации ЛП не были выявлены статистически значимые различия между группами в зависимости от ИМТ. Между группами были выявлены значимые различия по резервуарному стрейну ЛП (41,8 [34,6; 52,0] vs 36,5 [35,0; 41,6]) p = 0,01, обусловленные возрастными отличиями между группами. Вероятно, отсутствие достоверной корреляции LASr с ИМТ связано с тем, что исследуемая популяция была преимущественно с избыточной массой тела (средние значения по всей группе ИМТ 29,6 кг/м2). Исследование Asklepios, в котором анализировались группы пациентов с нормальной, избыточной и повышенной массой тела, выявило изменение резервуарного и кондуитного стрейна ЛП уже у лиц с ИМТ 25–29,9 кг/м2 и более, что, вероятно, может быть компенсаторным на фоне повышенной массы тела [19].

У пациентов с избыточным ИМТ отмечается увеличение ТЭЖ, что может свидетельствовать о висцеральном ожирении, увеличивая сердечно-сосудистые риски данной когорты пациентов.

В 2019 г. была опубликована работа, изучающая взаимосвязь между ТЭЖ и размером эпикардиальных адипоцитов при увеличении ИМТ. Была обнаружена прямая связь средней силы между ТЭЖ и ИМТ, ТЭЖ была на 58,7% больше ( р = 0,003) у пациентов с ожирением (7,3 ± 1,8 мм) по сравнению с лицами с нормальными

(4,6 ± 0,9 мм) показателями антропометрии ( r = 0,56; p < 0,0001). И, наоборот, не наблюдалось корреляции между размером адипоцитов и ИМТ, толщиной эпикардиальной жировой ткани [20].

Таким образом, в нашей работе продемонстрировано, что обследование пациентов с ожирением должно включать углубленный анализ показателей сократительной способности и структурного ремоделирования миокарда и обязательную оценку толщины эпикардиальной жировой ткани. Результаты настоящего исследования согласуются с результатами ранее опубликованных работ, свидетельствующих о необходимости контроля ряда прогностически важных эхокардиографических параметров у лиц с повышенным ИМТ.

Заключение

Оптимальная адаптация эхокардиографических параметров к антропометрическим показателям у людей с ожирением остается сложной задачей. У лиц с ожирением для определения структурного ремоделирования, изменения геометрии камер сердца необходимо использовать индексацию по росту, определять субклинические параметры миокардиальной дисфункции, определять ТЭЖ с целью выявления нарушений на ранних стадиях даже при отсутствии клинических проявлений.

Выводы

Увеличение ИМТ ассоциировано с изменением показателей структурного ремоделирования и систолической функции ЛЖ. У лиц с повышенным ИМТ для определения структурного ремоделирования, изменения геометрии камер сердца необходимо использовать индексацию по росту, определять показатели GLS LV, определять ТЭЖ с целью выявления нарушений на ранних стадиях и своевременной профилактики осложнений.

Ограничения исследования

Ограничениями нашего исследования являются малый объем выборки, выборка является смещенной, так как исследуемая популяция преимущественно женского пола с избыточной массой тела (средние значения по всей группе ИМТ 29,6 кг/м2), несопоставимость групп по возрасту, ограничение использования метода speckletracking в клинической практике. Исследование проводилось специалистом экспертного уровня, имеющим значительный опыт в проведении ультразвуковой кардиовизуализации.

Список литературы Сравнительная оценка эхокардиографических показателей у лиц без диагностированных хронических неинфекционных заболеваний в зависимости от индекса массы тела

- Poirier P., Giles T.D., Bray G.A., Hong Y., Stern J.S., Pi-Sunyer F.X. et al. Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and eff ect of weight loss. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2006;26(5):968–976. DOI: 10.1161/01.ATV.0000216787.85457.f3.

- Lavie C.J., Sharma A., Alpert M.A., De Schutter A., Lopez-Jimenez F., Milani R.V. et al. Update on obesity and obesity paradox in heart failure. Prog. Cardiovasc. Dis. 2016;58(4):393–400. DOI: 10.1016/j.pcad.2015.12.003.

- Rohde L.E., Polanczyk C.A., Goldman L., Cook E.F., Lee R.T., Lee T.H. Usefulness of transthoracic echocardiography as a tool for risk stratifi - cation of patients undergoing major noncardiac surgery. Am. J. Cardiol. 2001;87(5):505–509. DOI: 10.1016/s0002-9149(00)01421-1.

- Voigt J.U., Pedrizzetti G., Lysyansky P., Marwick T.H., Houle H., Baumann R. et al. Defi nitions for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015;28(2):183–193. DOI: 10.1016/j.echo.2014.11.003.

- Nauta J.F., Jin X., Hummel Y.M., Voors A.A. Markers of left ventricular systolic dysfunction when left ventricular ejection fraction is normal. Eur. J. Heart Fail. 2018;20(12):1636–1638. DOI: 10.1002/ 26.ejhf.1326.

- Mele D., Nardozza M., Ferrari R. Left ventricular ejection fraction and heart failure: an indissoluble marriage? Eur. J. Heart Fail. 2018;20(3):427–430. DOI: 10.1002/ejhf.1071.

- Oh J.K., Park J.-H. Role of strain echocardiography in patients wuth hypertension. Clin. Hypertens. 2022;28(1):6. DOI: 10.1186/s40885-021-00186-y.

- Steele J.M., Urbina E.M., Mazur W.M., Khoury P.R., Nagueh S.F., Tretter J.T. et al. Left atrial strain and diastolic function abnormalities in obese and type 2 diabetic adolescents and young adults. Cardiovasc. Diabetol. 2020;19(1):163. DOI: 10.1186/s12933-020-01139-9.

- Nagarajarao H.S., Penman A.D., Taylor H.A., Mosley T.H., Butler K., Skelton T.N. et al. The predictive value of left atrial size for incident ischemic stroke and all-cause mortality in African Americans: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Stroke. 2008;39(10):2701–2706. DOI: 10.1161/STROKEAHA.108.515221.

- Nagueh S.F., Smiseth O.A., Appleton C.P., Byrd B.F., Dokainish H., Edvardsen T. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2016;17(12):1321–1360. DOI: 10.1016/j.echo.2016.01.011.

- Ye Z., Miranda W.R., Yeung D.F., Kane G.C., Oh J.K.. Left Atrial Strain in Evaluation of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2020;33(12):1490–1499. DOI: 10.1016/j.echo.2020.07.020.

- Hoit B.D. Left atrial size and function: role in prognosis. J. Am. Coll. Cardiol. 2014;63(6):493–505. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.10.055.

- Singh M., Sethi A., Mishra A.K., Subrayappa N.K., Stapleton D.D., Pellikka P.A. Echocardiographic imaging challenges in obesity: Guideline recommendations and limitations of adjusting to body size. J. Am. Heart Assoc. 2020;9(2):e014609. DOI: 10.1161/JAHA.119.014609.

- Aurigemma G.P., de Simone G., Fitzgibbons T.P. Cardiac remodeling in obesity. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2013;6(1):142–152. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.111.964627.

- Aga Y.S., Kroon D., Snelder S.M. Biter L.U., de Groot-de Laat L.E., Zijlstra F. et al. Decreased left atrial function in obesity patients without known cardiovascular disease. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2023;39(3):471–479. DOI: 10.1007/s10554-022-02744-3.

- Wong C.Y., O’Moore-Sullivan T., Leano R., Byrne N., Beller E., Marwick T.H. Alterations of left ventricular myocardial characteristics associated with obesity. Circulation. 2004;110(19):3081–3087. DOI: 10.1161/01.CIR.0000147184.13872.0F.

- Blomstrand P., Sjöblom P., Nilsson M., Wijkman M., Engvall M., Länne T. et al. Overweight and obesity impair left ventricular systolic function as measured by left ventricular ejection fraction and global longitudinal strain. Cardiovasc. Diabetol. 2018;17(1):113. DOI: 10.1186/s12933-018-0756-2.

- Karason K., Wallentin I., Larsson B., Sjöström L. Effects of obesity and weight loss on left ventricular mass and relative wall thickness: survey and intervention study. BMJ. 1997;315(7113):912–916. DOI: 10.1136/bmj.315.7113.912.

- Chirinos J.A., Sardana M., Satija V., Gillebert T.C, De Buyzere M.L., Chahwala J. et al. Effect of obesity on left atrial strain in persons aged 35–55 years (The Asklepios Study). Am. J. Cardiol. 2019;123(5):854–861. DOI: 10.1016/j.amjcard.2018.11.035.

- Aitken-Buck H.M., Moharram M., Babakr A.A., Reijers R., Van Hout I., Fomison-Nurse I.C. et al. Relationship between epicardial adipose tissue thickness and epicardial adipocyte size with increasing body mass index. Adipocyte. 2019;8(1):412–420. DOI: 10.1080/21623945.2019.1701387.