Сравнительная оценка качества молока коров красно-пестрой породы разных экстерьерно-конституциональных типов

Автор: Лефлер Т.Ф., Кириенко Н.Н., Зайцева О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Большой практический интерес пред-ставляет оценка биологической эффектив-ности коров разных экстерьерно-консти-туциональных типов и биологической пол-ноценности получаемого от них молока. По-скольку биологическую ценность молока определяют не отдельно взятые компонен-ты, а вся композиция веществ, измеряемая показателем - содержанием сухого веще-ства в молоке. По мнению О.В. Горелик, ко-эффициент биологической полноценности и биологической эффективности при оценке коров позволяет выявить лучших животных, которые дают более полноценное молоко. Целью исследований являлось изучение изме-нения качественных и количественных пока-зателей молока в зависимости от месяца лактации и экстерьерно-конституционального типа коров красно-пестрой породы молочного скота. Резуль-таты полученных исследований позволяют определить эффективность использования животных разных типов телосложения в усло-виях Красноярского края. Эксперименты про-ведены в 2014-2015 гг. с использованием зо-отехнических и лабораторных методов, в восточной природно-экономической зоне Красноярского края в ОАО «Племенной завод “Красный Маяк”». Результаты эксперимен-тов показали, что достоверных различий по массовой доле жира, общего белка, казеина, сывороточных белков, минеральных ве-ществ, СОМО и сухого вещества между группами не установлено. Однако по количе-ству данных ингредиентов из-за более высо-ких удоев наблюдалось существенное пре-восходство коров плотного лептосомного типа над сверстницами: по количеству лак-тозы - на 4,4-19 %; СОМО - на 4,3-19,6; су-хому веществу - на 4,3-19,3 % (Р

Массовая доля жира, массовая доля белка, лактоза, сомо, биоло-гическая эффективность коровы, биологи-ческая полноценность коровы, лактация, лептосомный, мезосомный, эйрисомный, красно-пестрая порода

Короткий адрес: https://sciup.org/14084543

IDR: 14084543 | УДК: 636.237.21.082.2

Текст научной статьи Сравнительная оценка качества молока коров красно-пестрой породы разных экстерьерно-конституциональных типов

Введение . Современный рынок предъявляет жесткие требования к качеству молока как цельномолочного продукта и как исходного сырья. Результаты изучения качества молока, производимого в хозяйствах, свидетельствуют о том, что молоко коров красно-пестрой породы как продукт питания и сырье для промышленности обладает необходимыми физикохимическими и технологическими свойствами, но имеет различие по составу, что обусловлено уровнем кормления и генотипом животных [3]. Однако следует учитывать, что уже в настоящее время в регионах страны товаропроизводителям оплату за молоко, согласно новому ГОСТу, производят с учетом массовой доли белка, и поэтому его следует считать ценообразующим [5].

При оценке молочной продуктивности определяющее значение имеют показатели состава и свойств молока [4]. Особая роль придается содержанию биологически полноценных компонентов молока (жира, белка, лактозы и др.). Также известно, что производство продукции и качество готовых молочных продуктов зависит, в первую очередь, от физико-химических показателей молока. Химический состав молока не постоянен, он изменяется в течение лактации, а также под влиянием внешних и внутренних факторов [1].

Цель исследования : проанализировать изменения качественных и количественных показателей молока в зависимости от месяца лактации и экстерьерно-конституционального типа коров красно-пестрой породы молочного скота.

Материал и методы исследования . Научно-хозяйственный опыт проводился в ОАО ПЗ «Красный маяк» Канского района Красноярского края. Материалом для исследований служили полученные в хозяйстве экспериментальные данные, документы первичного зоотехнического учета.

Молочную продуктивность коров определяли по данным контрольных доений за стандартные 305 дней лактации в соответствии с

«Правилами оценки молочной продуктивности коров молочно-мясных пород» (СНПплем Р22-97) [4].

Биологическую эффективность коровы оценивали по формуле В.Н. Лазаренко (1990), биологическую полноценность – по формуле О.В. Горелик (1999).

Результаты исследования. Проведенные исследования по изучению влияния месяца лактации на содержание жира и белка в молоке коров разных типов телосложения позволили установить, что у коров всех типов телосложения достоверное снижение массовой доли жира и белка наблюдалось со второго по четвертый месяц лактации. Затем начиналось постепенное увеличение данных показателей, а на десятый месяц после отела содержание белка и жира в молоке было максимальным.

Следует отметить, что у всех групп максимальное количество молочного жира и белка получено за второй месяц лактации, а минимальное – за десятый. Разница между максимальным и минимальным значением данных показателей у коров лептосомного и мезосом-ного телосложения была в 2 раза, у животных эйрисомного типа – почти в 2,9 раза. По нашему мнению, которое согласуется с мнениями других ученых [2], изменения содержания в молоке его основных компонентов: белка и жира, – обусловлены особенностями физиологических процессов, протекающих в организме высокопродуктивных коров. При раздое они на авансированное кормление отвечают повышением удоев, но организм уже не в состоянии синтезировать молоко нормального состава, специфичного для данной породы скота, при этом происходит снижение интенсивности таких сложных процессов, как синтез молочного белка и молочного жира.

При оценке качества молока большое значение имеет плотность и кислотность молока – это показатели его качества и натуральности. Они зависят в определенной степени от наследственных факторов, но в большей степени от факторов внешней среды, в которых данное молоко получено.

Плотность молока у коров укладывалась в физиологически обусловленные нормы: 28,5– 30,3 ºА (табл. 1). Наибольшая плотность молока установлена у коров эйрисомного типа телосложения. Разница со сверстницами других групп по данному показателю составляла 1,4– 1,8 ºА (Р < 0,05).

Достоверной разницы между группами по титруемой кислотности не наблюдалось. Данный показатель составлял 17,1–17,4 °Т.

Достоверных различий по массовой доле жира, общего белка, казеина, сывороточных белков, минеральных веществ, СОМО и сухого вещества между группами не установлено. Однако по количеству данных ингредиентов из-за более высоких удоев наблюдалось существенное превосходство коров лептосомно-го типа над другими группами. Так, преимущество по СОМО над сверстницами мезосомного телосложения составляло 65,6 кг (11,7 %, Р < 0,01), эйрисомного – 94,1 (16,8 %, Р < 0,001), по сухому веществу – 95,9 (11,6 %, Р < 0,01) и 136,6 кг (16,5 %, Р < 0,001) соответственно (см. табл. 1).

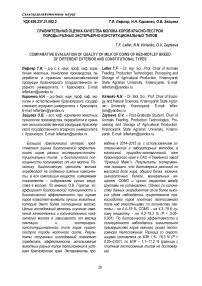

Таблица 1

|

Показатель |

Экстерьерно-конституциональный тип |

||

|

Лептосомный |

Мезосомный |

Эйрисомный |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Удой, кг |

6279,6±73,37 |

5090,4±67,46 |

4174,9±31,51 |

|

Плотность молока, °А |

28,5±0,11 |

28,9±0,07 |

30,3±0,14 |

|

Кислотность, °Т |

17,2±0,07 |

17,1±0,09 |

17,4±0,11 |

|

Массовая доля жира, % |

4,0±0,03 |

4,02±0,017 |

4,1±0,025 |

|

Массовая доля общего белка, % |

2,99±0,015 |

3,0±0,015 |

3,0±0,011 |

|

Массовая доля казеина, % |

2,55±0,016 |

2,54±0,012 |

2,53±0,018 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Массовая доля сывороточных белков, % |

0,44±0,013 |

0,46±0,015 |

0,47±0,015 |

|

Массовая доля лактозы, % |

4,71±0,013 |

4,68±0,014 |

4,77±0,015 |

|

Массовая доля СОМО, % |

8,38±0,016 |

8,39±0,014 |

8,5±0,015 |

|

Массовая доля минеральных веществ, % |

0,68±0,014 |

0,71±0,012 |

0,73±0,014 |

|

Массовая доля сухого вещества, % |

12,38±0,015 |

12,41±0,021 |

12,6±0,019 |

Биохимический состав молока коров-первотелок разных экстерьерно-конституциональных типов

Лактоза (молочный сахар) – дисахарид, образованный остатками глюкозы и галактозы. На ее свойствах основаны технологические процессы переработки молока в молочные продукты. Из данных таблицы 1 следует, что содержание лактозы в молоке находилось в пределах от 4,68 до 4,77 %. Наибольшее значение этого показателя было отмечено в молоке коров эйрисомного телосложения. Разница с другими группами по данному показателю составляла 0,06–0,09 % (достоверные отличия установлены с коровами мезосомного типа, Р < 0,05). Однако за период лактации из-за значительно более высоких удоев наблюдалось заметное превосходство коров лепто-сомного типа по общему количеству лактозы. Так, разница со сверстницами мезосомного телосложения составила 39,1 кг, или 12,4 % (Р < 0,01), а с коровами эйрисомного типа – 53,3 кг, или 16,9 % (Р < 0,001).

При анализе внутригрупповых различий по количественному содержанию ингредиентов молока установлено существенное превосходство коров плотного лептосомного телосложения над сверстницами. Так, преимущество по лактозе составляло 13,9–63,2 кг, или 4,4–19,7 %, СОМО – 24,8–111,9 кг, или 4,3–19,6 %, сухому веществу – 36,6–163,1 кг, или 4,3–19,3 % (Р < 0,05– 0,001).

Большой практический интерес представляет оценка биологической эффективности коров разных экстерьерно-конституциональных типов и биологической полноценности получаемого от них молока. Поскольку биологическую ценность молока определяют не отдельно взятые компоненты, а вся композиция веществ, измеряемая показателем – содержанием сухого вещества в молоке. По мнению О.В. Горелик [7], коэффициент биологической полноценности и биологической эффективности при оценке коров позволяет выявить лучших животных, которые дают более полноценное молоко.

В наших исследованиях получены следующие результаты. По биологической эффективности (БЭК) и полноценности (БПК) наблюдалось существенное преимущество коров леп-тосомного телосложения над сверстницами мезосомного и эйрисомного типа (табл. 2). Так, по БЭК разница с мезосомным типом составляла 6,5 % (Р < 0,05), эйрисомным – 11,5 % (Р < 0,01), по БПК – соответственно 4,5 (Р < 0,05) и 8,1 % (Р < 0,01). Самые низкие значения БЭК и БПК получены по группе коров эйрисомного телосложения, по данным показателям они достоверно уступали сверстницам мезосомного типа на 5,0 и 3,6 % (Р < 0,05).

В целом следует отметить наиболее высокие значения БЭП и БЭК у коров нежного сухого лептосомного телосложения. Их превосходство по данным показателям над сверстницами составляло 1,6–16,3 % (Р < 0,05–0,001), 1,1–11,2 % (разница не достоверна с плотным лептосомным типом). Ранговая градация среди подтипов по данным показателям выглядела следующим образом: нежный сухой леп-тосомный > плотный лептосомный > нежный сухой мезосомный > плотный мезосомный > плотный эйрисомный > рыхлый эйрисомный > рыхлый мезосомный.

Таблица 2

Биологическая эффективность и полноценность коров разных типов телосложения

|

Экстерьерно-конституциональный тип |

Количество лактозы, кг |

Количество СОМО, кг |

Количество сухого вещества, кг |

Биологическая эффективность коров, % |

Биологическая полноценность, коров, % |

|

Нежный сухой лептосомный |

306,8±7,6 |

545,9±7,7 |

806,5±17,3 |

147,1±0,19 |

99,6±0,22 |

|

Плотный лептосомный |

320,7±6,9 |

570,7±10,1 |

843,1±19,5 |

145,5±0,17 |

98,5±0,19 |

|

Лептосомный |

314,6±8,3 |

559,8±9,5 |

826,9±18,5 |

146,2±0,22 |

99,0±0,22 |

|

Нежный сухой мезосомный |

280,6±6,3 |

502,9±6,3 |

744,0±9,7 |

145,0±0,19 |

98,1±0,18 |

|

Плотный мезосомный |

279,7±5,9 |

501,4±5,8 |

741,6±10,5 |

142,2±0,21 |

96,1±0,22 |

|

Рыхлый мезосомный |

264,3±4,9 |

473,8±6,9 |

700,8±14,2 |

130,8±0,23 |

88,4±0,25 |

|

Мезосомный |

275,7±5,2 |

494,2±6,9 |

731,0±10,8 |

139,7±0,22 |

94,5±0,22 |

|

Плотный эйрисомный |

264,0±3,9 |

470,4±5,2 |

697,3±5,8 |

137,2±0,25 |

92,5±0,24 |

|

Рыхлый эйрисомный |

257,5±5,1 |

458,8±6,3 |

680,0±6,4 |

132,0±0,22 |

89,0±0,18 |

|

Эйрисомный |

261,3±4,9 |

465,7±5,8 |

690,3±6,4 |

134,7±0,23 |

90,9±0,21 |

Заключение . Достоверных различий по массовой доле жира, общего белка, казеина, сывороточных белков, минеральных веществ, СОМО и сухого вещества между группами не установлено. Однако по количеству данных ингредиентов из-за более высоких удоев наблюдалось существенное превосходство коров плотного лептосомного типа над сверстницами (по количеству лактозы – на 4,4–19 %, СОМО – на 4,3–19,6 %, сухому веществу – на 4,3–19,3 %, Р < 0,05–0,001).

По биологической эффективности и полноценности наблюдалось значительное преимущество коров нежного сухого лептосомного телосложения. Разница со сверстницами составляла по БЭК 1,6–16,3 % (Р < 0,05–0,001), по БПК – 1,1–11,2 % (разница не достоверна с плотным лептосомным типом).

Список литературы Сравнительная оценка качества молока коров красно-пестрой породы разных экстерьерно-конституциональных типов

- Горбатова К.К. Биохимия молока и мо-лочных продуктов. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1997. -344 с.

- Горелик О.В. Изменение белкового соста-ва молока//Молочное и мясное ското-водство. -2001. -№ 7. -С. 38-40.

- Дунин И.М., Дугушкин Н.В., Ерофеев В.П. и др. Новая популяция красно-пѐстрого молочного скота. -М.: Изд-во ВНИИплем, 1998. -317 с.

- Маркова К.В. Улучшение состава и свойств молока. -М.: Россельхозиздат, 1969. -12 с.

- Сычева О., Степанцова Л. Внедрение нового госта при сдаче-приемке молока в Ставрополье//Молочное и мясное ското-водство. -2004. -№ 7. -С. 21-22.