Сравнительная оценка конкурентоспособности строительной отрасли Республики Татарстан в ПФО

Автор: Саубанов Р.Х., Саубанов К.Р.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-3 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования конкурентоспособности Республики Татарстан в Приволжском федеральном округе. Данное исследование отражает авторский подход к анализу и управлению конкурентоспособностью региональной экономики, выраженный через оценивание ключевых региональных отраслевых комплексов. На основе авторской методики установлен ряд проблем, снижающих конкурентный потенциал строительной отрасли Республики Татарстан.

Конкурентоспособность, рейтинговая оценка конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности, строительная отрасль, региональные комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/140108639

IDR: 140108639

Текст научной статьи Сравнительная оценка конкурентоспособности строительной отрасли Республики Татарстан в ПФО

Исследование конкурентоспособности региональной экономики, на наш взгляд, должно проводиться в контексте отраслевого анализа. В цикле работ по проблемам конкурентоспособности экономики региона [8,9] в качестве объектов исследования были выбраны сельскохозяйственный и промышленный комплексы региональной экономики. Следующим этапом, логически последовавшим за первыми двумя, явилась оценка конкурентоспособности строительного сектора экономики региона как одного из ключевых звеньев экономики Республики Татарстан, обеспечивающего формирование 9,7% ВРП (2011) и 10,6% рабочих мест (2012).

Несмотря на объективно сложившуюся потребность в оценке конкурентоспособности региональных социально-экономических подсистем, в настоящее время, исследованию конкурентоспособности отдельных отраслей и секторов региональной экономики уделяется недостаточно внимания. Вместе с тем большое количество исследователей занимаются изучением конкурентоспособности всего региона.

Авторский подход к оценке конкурентоспособности региональной экономики заключается в оценивании отдельных, наиболее важных с точки зрения конкретной территории, экономических секторов. Стоит отметить, что методики оценки нуждаются в постоянном совершенствовании и оптимизации показателей, используемых для оценивания. Об этом в частности говорится в исследовании Е.В. Доржиевой [3], где проведена оценка конкурентоспособности сельского хозяйства регионов Сибирского федерального округа по авторской методике [8].

Большая часть исследований, посвященных методическим аспектам измерения уровня конкурентоспособности в строительстве, акцентируется на вопросах оценки конкурентоспособности на микроуровне.

Существующие методические рекомендации к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий и промышленной продукции позволили авторам систематизировать материал и выделить наиболее важные аспекты предлагаемых различными исследователями методик.

Анализируя отечественные и зарубежные подходы к оценке конкурентоспособности на микроуровне Л.М. Баумгартен справедливо отмечает, что многие подходы определения комплексных показателей конкурентоспособности для организаций и продукции совпадают и используют экспертные методы. Большинство прелагаемых методов расчета комплексных показателей конкурентоспособности основано на суммировании единичных показателей с использованием их значимости (весомости) или без учета последних. Поэтому при использовании методов оценки комплексного показателя конкурентоспособности организации и продукции перед исследователем встают две существенные проблемы: выбор наиболее подходящего метода; обоснование значимости (весомости) единичных показателей конкурентоспособности [1]. Кроме того, не менее серьезной проблемой, по нашему мнению, является выбор системы показателей конкурентоспособности. Именно в этом заключается основная трудность, возникающая у исследователей, занимающихся проблемами количественной оценки конкурентоспособности различных объектов.

Прежде чем перейти к рассмотрению возможностей оценки конкурентоспособности регионального строительного комплекса, представляется целесообразным исследовать методологию оценки конкурентоспособности отрасли.

И.А. Спиридонов отмечает, что конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее конкурентных преимуществ, позволяющих создавать, производить (с издержками не выше интернациональных) продукцию высокого качества, удовлетворяющую требования конкретных групп покупателей (потребителей) относительно потребительской ценности товаров, их рыночной новизны и стоимости (цены) и поставлять ее на конкурентный мировой рынок в оптимальные сроки, диктуемые рыночной ситуацией [11].

По нашему мнению, существующие методические подходы к оценке конкурентоспособности отраслей в большинстве своем не обладают достаточной целесообразностью и по существу носят фрагментарный характер. Так, например, Р.А. Фатхутдинов предлагает оценивать конкурентоспособность отрасли по ведущим крупным организациям, удельный вес которых составляет не менее 70% от объема продаж во всей отрасли [12].

Уровень конкурентоспособности отрасли в методике Р.А. Фатхутдинова определяется по формуле: n

У V ■ к ii i=1______________ KOTP = n

X v

• = ■ (1)

где K ОТР – уровень конкурентоспособности отрасли, выпускающей однородную группу товаров, доли единицы; i = 1,2,…, n – количество наименований товара, входящих в данную группу; V i – доля данного рынка, занятая i-м товаром; K i – конкурентоспособность i-го товара на данном (местном, региональном, национальном, международном) рынке.

Более расширенная методика оценки конкурентоспособности отрасли, предлагается в диссертационном исследовании Т.А. Павловой [5], которая оценивает отраслевую конкурентоспособность на основе следующих показателей: внешнеторговые потоки/конкурентоспособность на международных рынках; эффективность труда; эффективность использования материально-технической базы; качество продукции.

В рамках группы показателей, характеризующих конкурентоспособность отрасли на международных рынках, Т.А. Павлова предлагает следующие:

-

- коэффициент чистого экспорта (отражает реализованные конкурентные преимущества отрасли во внешней торговле);

-

- доля импортной продукции на внутреннем рынке (характеризует способность отрасли конкурировать с импортом на внутреннем рынке);

-

- доля отрасли в мировом производстве данного вида продукции (характеризует значимость национальной отрасли промышленности в мировом производстве данного вида продукции).

В группе показателей эффективности труда, рассчитываются следующие коэффициенты:

-

- производительность труда в отрасли (характеризует эффективность организации производства и использования рабочей силы);

-

- чистый доход на одного занятого в отрасли (представляет собой прибыль, приходящуюся на одного занятого в отрасли).

Эффективность использования материально-технической базы в отрасли оценивается по следующим показателям:

-

- фондоотдача (показывает выручку, приходящуюся на один рубль, вложенный в основные производственные фонды);

-

- доля инвестиций в основные производственные фонды в общем объеме выпуска (характеризует долю выручки, расходуемую на модернизацию производства).

В группе показателей, характеризующих качество продукции производимой в отрасли, используются следующие:

-

- доля бракованных изделий в общем объеме проинспектированных товаров (отражает процент забракованной и сниженной в сортности продукции на внутреннем рынке);

-

- доля бракованных изделий в общем объеме выпуска (отражает процент забракованной и сниженной в сортности продукции на предприятии);

-

- доля инновационной продукции в общем объеме выпуска (характеризует эффективность использования достижений НТП).

Для более подробного ознакомления с методикой, предложенной в работе Т.А. Павловой, рассмотрим несколько коэффициентов, предлагаемых в диссертационном исследовании.

Коэффициент чистого экспорта ( КЧЭ ) рассчитывается по следующей формуле:

КЧЭ = ( э , - И )/( эу + И )

где Э ij – стоимостной объем экспорта по товарной категории j; И ij – стоимостной объем импорта по товарной категории j; i – индекс, показывающий отношение соответствующего показателя к совокупной внешней торговле, торговле со странами дальнего зарубежья и странами СНГ.

Для расчета доли импортной продукции на внутреннем рынке используется следующая формула:

КДИПР = И j /( B j - Э j + И )

где В ij – объем выпуска продукции по товарной категории j.

Для оценки качества продукции выпускаемой в отрасли используются три показателя. Так, например, доля бракованных изделий в общем объеме выпуска находится по формуле:

БП

ДБв- = V

где БП – объем бракованной и сниженной в сортности продукции в стоимостном выражении; В – объем выпуска продукции в стоимостном выражении.

Методика оценки конкурентоспособности отрасли, предложенная Т.А. Павловой, по нашему мнению, является в высокой степени комплексной и информативной. Однако при расчете показателей качества продукции возникают определенные трудности, связанные со сложностью установления доли бракованной продукции в целом по отрасли.

В исследовании конкурентоспособности отраслей экономики Республики Татарстан, проведенном в 2008 году ГУ «Центр перспективных экономических исследований» Академии Наук Республики Татарстан, в качестве основных факторов конкурентоспособности отрасли и показателей ее оценки были использованы: производительность труда, зарплатоотдача, стоимость 1 человеко-часа, фондоотдача основных фондов, фондоотдача нового оборудования и фондовооруженность [10].

М. Гельвановский и др. предлагают проводить оценку конкурентоспособности отрасли, используя следующие показатели [2]: производительность труда; удельная оплата труда; капиталоемкость; наукоемкость; технический уровень продукции; совокупность знаний и научных заделов, необходимых для реализации научных и проектных разработок; степень экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли; степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства; то же - в отношении динамики цен на продукцию; экспансия отрасли (степень использования ее продукции в различных отраслях хозяйства); наличие «продуктовых шлейфов» отрасли.

Показатели конкурентоспособности отрасли, определенные М. Гельвановским и др. являются достаточно целесообразными с точки зрения анализа отраслевой конкурентоспособности, однако некоторые из перечисленных выше показателей трудно поддаются количественной оценке и не отражаются в отчетных данных органов государственной статистики РФ.

-

В. Петров к основным показателям конкурентоспособности отрасли относит [6] следующие: динамика нормы и масса прибыли; экономический рост внутри страны; баланс экспорта и импорта продукции рассматриваемой отрасли, сопоставления с аналогичными балансами других стран.

Некоторые из показателей конкурентоспособности, предложенные В. Петровым, по мнению автора, являются довольно обширными и малополезными с точки зрения практической оценки. Однако баланс экспорта и импорта продукции, производимой в отрасли, является весьма важным показателем, характеризующим способность отрасли конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.

В работе В.А. Сальникова и Д.И. Галимова к наиболее значимым факторам, оказывающим влияние на конкурентоспособность отрасли, были отнесены: позиционирование на мировом рынке, т. е. степень экспортной ориентированности производства (доля экспорта в выпуске и ее динамика); позиционирование на внутреннем рынке по сравнению с иностранными конкурентами (доля импорта готовой продукции на рынке, ее динамика); достигнутый технологический уровень отрасли, выражающийся в объеме накопленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей, а также прогресс в этой области (интенсивность инвестиционной активности); уровень концентрации на рынках (наличие крупных эффективных отечественных компаний), достаточный для конкуренции с мировыми компаниями – лидерами в соответствующих отраслях; обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей (включенность в кластеры конкурентоспособности), историческая «привязанность» потребителей к производителям; масштабы теневого сектора и уровень правоприменения [7].

Оценивая конкурентоспособность отрасли или отраслевого комплекса, при необходимости следует учитывать такой важный фактор, как функционирование отрасли в качестве органичной части национального хозяйства (например, обеспечения страны средствами производства, если иметь в виду машиностроение) [13]. Таким образом, отсюда вытекает логичный вывод, что если отрасль не в состоянии обеспечить внутренние потребности в продукции, которую она производит, то это говорит о ее низком конкурентном статусе и неспособности конкурировать с региональными, либо зарубежными производителями внутри станы или региона.

Обобщая изложенные выше подходы к оценке конкурентоспособности отрасли, отметим важное обстоятельство, что исследователи указывают на необходимость анализа экспортно-импортных операций продукции, которая производит отрасль.

Далее перейдем к рассмотрению возможных направлений оценки конкурентоспособности строительства в отраслевом и в особенности региональном аспекте. При этом особый интерес представляет система показателей, которая может быть использована при оценке конкурентной способности строительной отрасли экономики региона.

В качестве объекта исследования нами был выбран строительный комплекс Республики Татарстан.

В табл. 1 представлены данные о развитии строительной отрасли Республики Татарстан в 2013 г.

Таблица 1

Объем производства в строительной отрасли Республики Татарстан в 2013 г.

|

Январь-декабрь 2013г. |

В % к январю-декабрю 2012г. |

Декабрь 2013г. |

Декабрь 2013г. в % к |

||

|

ноябрю 2013г. |

декабрю 2012г. |

||||

|

Объем работ, выполненных организациями всех видов деятельности по виду деятельности « строительство », млн.рублей |

297232,2 |

100,1 |

49943,1 |

106,4 |

96,6 |

|

в том числе крупные и средние предприятия |

100199,2 |

87,3 |

10473,6 |

102,9 |

66,8 |

|

Ввод в действие жилья, тыс. кв. м общей площади |

2400,3 |

100,0 |

254,9 |

129,2 |

70,2 |

Источник: Татарстанстат

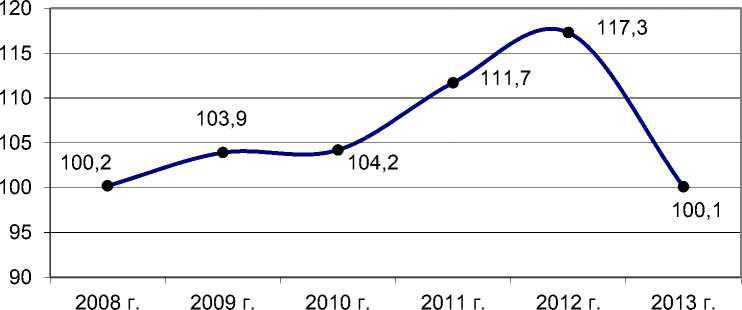

Как видно из представленной выше табл., в 2013 году в Республике Татарстан было выполнено строительных работ на общую сумму 297,2 млрд. рублей, что составило 100,1% от уровня 2012 г. Таким образом, можно констатировать, что в данный период произошло замедление темпов экономического роста в строительном комплексе региона. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2008 г. (рис. 1), в условиях кризиса мировой экономики. Кроме того, если сопоставить объем производства по виду деятельности «строительство» в декабре 2013 г. с декабрем 2012 г., то он составил 96 6%

Рис. 1. Темп роста объем работ, выполненных в РТ по виду деятельности «Строительство», %

Таким образом, ситуация складывающаяся в строительной отрасли Республики Татарстан весьма непростая, что требует более глубокого и всестороннего анализа.

Проведем сравнительную оценку конкурентоспособности строительного сектора Республики Татарстан в Приволжском федеральном округе (ПФО) по следующим показателям:

-

1) Финансы:

-

- Удельный вес убыточный предприятий в строительстве, %;

-

- Инвестиционная активность (доля инвестиций в объеме продукции), %.

-

2) Производство:

-

- Производительность труда, тыс. руб. на 1 работника;

-

- Фондоотдача, 1 руб. продукции на 1 руб. основных фондов;

-

- Фондовооруженность, тыс. руб. основных фондов на 1 работника.

-

3) Условия труда:

-

- Соотношение оплаты труда в строительстве с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, %;

-

- Степень износа основных фондов в региональном строительстве, %;

-

- Удельный вес работников организаций строительства, работающих в условиях, не отвечающим гигиеническим нормативам условий труда, %.

Оценку конкурентоспособности строительного сектора экономики региона мы предлагаем проводить на основе подхода, предложенного в работе Николаевой Е.А. и др. [4], в основе которого лежит определение рангов с использованием метода нормированных коэффициентов. Этот метод позволяет свести исходные данные к единому масштабу влияние различных единиц измерения на конечный результат.

Суть метода нормированных коэффициентов состоит в показателей, измеренных в разных единицах (в килограммах, т.д.) к значению от 0 до 1 (где 0 будет соответствовать и исключает

приведении процентах и наихудшему

результату, а 1, соответственно, наилучшему). Если больший показатель соответствует лучшему результату (то есть регионам значение показателя нужно повышать), то используется следующая формула:

— x.-x..

ij min i

~ X .-X ■ .

max i min i

X де ij - i-ый показатель j-го региона, Xmini - минимальное значение i-го показателя среди анализируемых регионов, значение i-того max - максимальное

показателя среди анализируемых регионов. Если меньший показатель используется следующая формула:

X = 1 -

соответствует

x. -x ..

ij min i

X . - X

лучшему

результату, то

max i min i

В табл. 2 представлены расчеты по блоку «Финансы».

Таблица 2

Расчеты по блоку «Финансы» за 2012 г.

|

№ |

Регион |

Удельный вес убыточный предприятий в строительстве |

Инвестиционная активность в строительстве |

Среднее значение индекса показателей по блоку |

|

1 |

Оренбургская область |

0,619 |

1,000 |

0,810 |

|

2 |

Самарская область |

1,000 |

0,330 |

0,665 |

|

3 |

Саратовская область |

0,835 |

0,083 |

0,459 |

|

4 |

Пензенская область |

0,831 |

0,072 |

0,452 |

|

5 |

Республика Татарстан |

0,674 |

0,196 |

0,435 |

|

6 |

Кировская область |

0,763 |

0,052 |

0,408 |

|

7 |

Республика Мордовия |

0,653 |

0,122 |

0,388 |

|

8 |

Удмуртская Республика |

0,169 |

0,602 |

0,386 |

|

9 |

Республика Башкортостан |

0,559 |

0,121 |

0,340 |

|

10 |

Пермский край |

0,318 |

0,321 |

0,320 |

|

11 |

Чувашская Республика |

0,085 |

0,271 |

0,178 |

|

12 |

Нижегородская область |

0,131 |

0,069 |

0,100 |

|

13 |

Республика Марий Эл |

0,148 |

0,019 |

0,084 |

|

14 |

Ульяновская область |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

Источник: расчеты авторов по данным государственной статистики

Как видно из табл. 2, Республика Татарстан по среднему значению индекса показателей блока «Финансы» занимает 5 место в ПФО – 0,435. При этом если показатель доли убыточный предприятий в строительстве региона находится на достаточно низком уровне, то инвестиционная активность в региональном строительном комплекса (в соответствии с предложенным методологическим подходом ее расчета) – недостаточная.

В табл. 3 представлены расчеты по блоку «Производство». Как видно из табл. 3, Республика Татарстан по среднему значению индекса показателей блока «Производство» занимает 1 место в ПФО – 0,757. При этом если по показателю производительности труда и фондооворуженности строительный сектор Татарстана демонстрирует наиболее сильные позиции в ПФО, то показатель фондоотдачи в сравнении с другими регионами ПФО остается на крайне низком уровне – 0,272.

Таблица 3

|

Расчеты по блоку «Производство» за 2012 г. |

|||||

|

№ |

Регион |

Производите |

Фондоотдача |

Фондо- |

Среднее |

|

ль-ность |

вооруженнос |

значение |

|||

|

труда |

ть |

индекса показателей |

|||

|

по блоку |

|||||

|

1 |

Республика Татарстан |

1,000 |

0,272 |

1,000 |

0,757 |

|

2 |

Самарская область |

0,458 |

0,510 |

0,377 |

0,448 |

|

3 |

Ульяновская область |

0,270 |

0,966 |

0,093 |

0,443 |

|

4 |

Республика Мордовия |

0,308 |

0,824 |

0,152 |

0,428 |

|

5 |

Республика Башкортостан |

0,303 |

0,746 |

0,175 |

0,408 |

|

6 |

Республика Марий Эл |

0,176 |

0,863 |

0,073 |

0,371 |

|

7 |

Пензенская область |

0,089 |

1,000 |

0,000 |

0,363 |

|

8 |

Кировская область |

0,158 |

0,790 |

0,083 |

0,344 |

|

9 |

Пермский край |

0,265 |

0,490 |

0,258 |

0,338 |

|

10 |

Нижегородская область |

0,261 |

0,461 |

0,272 |

0,331 |

|

11 |

Саратовская область |

0,022 |

0,635 |

0,046 |

0,234 |

|

12 |

Оренбургская область |

0,023 |

0,332 |

0,162 |

0,172 |

|

13 |

Удмуртская Республика |

0,042 |

0,000 |

0,414 |

0,152 |

|

14 |

Чувашская Республика |

0,000 |

0,199 |

0,212 |

0,137 |

Источник: расчеты авторов по данным государственной статистики

В табл. 4 представлены расчеты по блоку «Условия труда». Как видно из табл. 4, Республика Татарстан по среднему значению индекса показателей блока «Условия труда» занимает 1 место в ПФО – 0,700. При этом если по показателям соотношения оплаты труда в строительстве с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе и степени износа основных фондов в региональном строительстве строительная отрасль региона лидирует в ПФО, то показатель доли работников организаций строительства, работающих в условиях, не отвечающим гигиеническим нормативам условий труда в сравнении с другими регионами

ПФО остается крайне неудовлетворительным – 0,099.

Таблица 4

|

Расчеты по блоку «Условия труда» за 2012 г. |

|||||

|

№ |

Регион |

Соотношение оплаты труда в строительстве с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе |

Степень износа основных фондов в региональном строительстве |

Удельный вес работников организаций строительства, работающих в условиях, не отвечающим гигиеническим нормативам условий труда |

Среднее значение индекса показателей по блоку |

|

1 |

Республика Татарстан |

1,000 |

1,000 |

0,099 |

0,700 |

|

2 |

Пензенская область |

0,669 |

0,247 |

1,000 |

0,639 |

|

3 |

Чувашская Республика |

0,444 |

0,873 |

0,450 |

0,589 |

|

4 |

Самарская область |

0,000 |

0,855 |

0,854 |

0,570 |

|

5 |

Оренбургская область |

0,453 |

0,793 |

0,404 |

0,550 |

|

6 |

Республика Башкортостан |

0,360 |

0,484 |

0,766 |

0,537 |

|

7 |

Нижегородская область |

0,128 |

0,571 |

0,877 |

0,525 |

|

8 |

Республика Марий Эл |

0,220 |

0,705 |

0,620 |

0,515 |

|

9 |

Республика Мордовия |

0,151 |

0,705 |

0,485 |

0,447 |

|

10 |

Саратовская область |

0,390 |

0,625 |

0,199 |

0,405 |

|

11 |

Пермский край |

0,179 |

0,607 |

0,094 |

0,293 |

|

12 |

Удмуртская Республика |

0,237 |

0,000 |

0,608 |

0,282 |

|

13 |

Кировская область |

0,166 |

0,338 |

0,287 |

0,264 |

|

14 |

Ульяновская область |

0,148 |

0,531 |

0,000 |

0,226 |

Источник: расчеты авторов по данным государственной статистики

Агрегируя все три блока (финансы, производство, условия труда) путем определения их среднего значения, составим рейтинг конкурентоспособности строительного комплекса регионов ПФО на основе авторской методики (табл. 5).

Таблица 5

Рейтинг конкурентоспособности (по авторской методике)

строительного комплекса регионов ПФО по данным за 2012 г.

|

№ |

Регион |

Блок |

Блок |

Блок |

Среднее |

|

«Финансы» |

«Произ- |

«Условия |

значение |

||

|

водство» |

труда» |

индексов всех блоков |

|||

|

1 |

Республика Татарстан |

0,435 |

0,757 |

0,700 |

0,631 |

|

2 |

Самарская область |

0,665 |

0,448 |

0,570 |

0,561 |

|

3 |

Оренбургская область |

0,810 |

0,172 |

0,550 |

0,511 |

|

4 |

Пензенская область |

0,452 |

0,363 |

0,639 |

0,485 |

|

5 |

Республика Башкортостан |

0,340 |

0,408 |

0,537 |

0,428 |

|

6 |

Республика Мордовия |

0,388 |

0,428 |

0,447 |

0,421 |

|

7 |

Саратовская область |

0,459 |

0,234 |

0,405 |

0,366 |

|

8 |

Кировская область |

0,408 |

0,344 |

0,264 |

0,339 |

|

9 |

Республика Марий Эл |

0,084 |

0,371 |

0,515 |

0,323 |

|

1 |

Нижегородская |

0,100 |

0,331 |

0,525 |

0,319 |

|

0 |

область |

||||

|

1 |

Пермский край |

0,320 |

0,338 |

0,293 |

0,317 |

|

1 |

|||||

|

1 |

Чувашская Республика |

0,178 |

0,137 |

0,589 |

0,301 |

|

2 |

|||||

|

1 |

Удмуртская |

0,386 |

0,152 |

0,282 |

0,273 |

|

3 |

Республика |

||||

|

1 |

Ульяновская область |

0,000 |

0,443 |

0,226 |

0,223 |

Источник: расчеты авторов по данным государственной статистики

Проведенные расчеты показали, что конкурентный статус строительной отрасли Республики Татарстан в 2012 г. был самым высоким в Приволжском федеральном округе. Среднее значение индексов всех блоков (финансы, производство, условия труда) составило 0,631.

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

Расчеты, проведенные по авторской методики, показали, что конкурентоспособность строительного комплекса Республики Татарстан в 2012 г. является самой высокой среди других регионов Приволжского федерального округа. Сильными сторонами строительного сектора экономики региона являются: низкая доля убыточных предприятий (20,9% -2012 г.) высокие показатели производительности труда (1490,7 тыс. руб. на 1 работника – 2012 г.) и фондовооруженности (400,8 тыс. руб. на 1 работника – 2012 г.), высокий уровень средней заработной платы в сравнении с прожиточным минимумом (486,4% - 2012 г.), относительно низкая степень износ основных фондов (37,5%).

Несмотря на общую конкурентоспособность строительной комплекса Татарстана в ПФО, у региона имеются слабые стороны, а именно:

недостаточная инвестиционная активность в сравнении с масштабами строительного сектора (1,86% инвестиций в объеме строительных работ – 2012 г.), низкая фондоотдача в региональном строительстве (3,7 руб. валового объема работ на 1 руб. основных фондов), большая доля работников организаций строительства, работающих в условиях, не отвечающим гигиеническим нормативам условий труда (27,3% – 2012 г.).

Таким образом, первичные исследования показали, что региональным органам власти в процессе управления конкурентоспособностью строительного комплекса региона необходимо обратить внимание на ряд вопросов, связанных с эффективностью и деловой активностью в производстве, а также на условия труда работников отрасли.

Список литературы Сравнительная оценка конкурентоспособности строительной отрасли Республики Татарстан в ПФО

- Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции//Маркетинг в России и за рубежом. -2005. -№4.

- Гельвановский М., Жуковский В., Трофимова И. конкурентоспособность в микро-, мезо-и макроуровневом измерениях//Российский экономический журнал. -1998. -№3.

- Доржиева Е.В. Анализ конкурентоспособности сельского хозяйства региона//Вестник Бурятского госуниверситета. -2006. -№2.

- Николаева Е.А., Ванчикова Е.Н., Мещеряков С.А. Формирование и оценка конкурентоспособности муниципальных образований региона. -Улан-Удэ: ВСГТУ, 2006.

- Павлова Т.А. Оценка конкурентоспособности легкой промышленности в условиях вхождения России в ВТО. Автореф. дисс. … к.э.н. -Санкт-Петербург, 2007.

- Петров В. Конкурентоспособность. Анализ факторов, показателей и критериев, определяющих успех субъектов рынка в конкурентной борьбе на различных уровнях экономической деятельности (микро, мезо, макро, глобальном)//Риск. -1999. -№4.

- Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности -текущее состояние и перспективы//Проблемы прогнозирования. -2006. -№2.

- Саубанов К.Р. Оценка конкурентоспособности сельского хозяйства Республики Татарстан: Монография/К.Р. Саубанов, Р.Х. Саубанов. -Казань: Изд-во ТГГПУ, 2008. -164 с.

- Саубанов К.Р. Конкурентоспособность промышленности Республики Татарстан: региональный аспект: Монография/Р.Х. Саубанов, К.Р. Саубанов. -Казань: Изд-во ТГГПУ, 2010. -246 с.

- Сафиуллин М.Р., Демьянова О.В. Современные тенденции оценки конкурентоспособности региона на примере Республики Татарстан // Экономический Вестник Республики Татарстан. - 2008. - №5; Демьянова О.В. Три кита конкурентоспособности Татарстана // Время и Деньги. - 2008. - №53.

- Спиридонов И.А. Международная конкуренция и проблемы повышения конкурентоспособности экономики России. -М.: МГОУ, 1996.

- Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. 2-е изд., переработанное и дополненное. -СПб.: Питер, 2002.

- Чайникова Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия. -Тамбов: Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2007.