Сравнительная оценка морфологических изменений и метаболического статуса легких при экспериментальном воздействии природного газа

Автор: Наумова Л.И., Чекунова И.Ю., Шишкина Т.А., Осипов А.А., Мазанко Э.В.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования структур ткани легких и метаболизма в респи- раторной системе лабораторных животных на различных этапах хронического воздействия се- роводородсодержащего газа Астраханского ме- сторождения в концентрации, не превышающей предельно допустимой. Результаты исследования показали, что хроническая ингаляция сероводо- родсодержащего газа, в первую очередь, про- является метаболическими сдвигами в легочной ткани и крови, приводящие в дальнейшем к стой- ким структурными изменениями. Морфологиче- ские проявления начального этапа хронического воздействия природного газа в структурах легоч- ной ткани отражают функциональный характер изменений, выражающихся усилением клеточной инфильтрации, повышением проницаемости со- судистого русла, бокалоклеточной гиперплази- ей. Возникающее нарушение метаболического равновесия ослабляет резистентность организма к повреждающему действию сероводородсодер- жащего газа и приводит к разрушению эласти- ческого каркаса легких, деформации бронхов, изменению воздушности легочной ткани, про- грессирующей пролиферации соединительной ткани, перестройке микроциркуляторного русла.

Природный газ, респираторная система, метаболическое равновесие, соединительная ткань, микроциркуляторное русло

Короткий адрес: https://sciup.org/143176969

IDR: 143176969

Текст краткого сообщения Сравнительная оценка морфологических изменений и метаболического статуса легких при экспериментальном воздействии природного газа

Нарастающие темпы научно-технического прогресса вызывают массу проблем в вопросах охраны окружающей среды, в профилактике и лечении экологически обусловленных заболеваний. Безотходные технологии химической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленностей являются реальностью далекого будущего, а в настоящее время именно они возглавляют список самых вредных производств [1,2]. Активно функционирующий в Астраханской области газоперерабатывающий комплекс стал основным источником загрязнения атмосферы за счет регулярного выброса продуктов переработки газа и его конденсата. Большое количество людей, прежде всего рабочие и жители прилежащих населенных территорий, оказываются в зоне продолжительного воздействия сероводородсодержащего газа, концентрация которого в окружающем воздухе чаще всего не превышает предельно допустимой (ПДК). Распространенность бронхолегочной патологии среди людей перечисленных категорий, многими исследователями рассматривается как результат негативного влияния природного газа [3,4,5].

Длительное воздействие сероводородсодержащего газа вследствие прямого раздражающего эффекта формирует воспалительный процесс в легких с активацией целого комплекса стандартных защитных механизмов. Декомпенсация систем антирадикальной, антипротеазной, специфической и неспецифической иммунной защиты приводит к стойким нарушениям структурной организации компонентов легочной ткани и формированию хронического патологического процесса [6,7,8]. Длительное течение с неяркой клинической симптоматикой создает массу проблем в своевременной диагностике и предупреждении серьезных осложнений хронического бронхита, что объясняет широкую распространенность этого заболевания среди рабочих и высокий процент потери трудоспособности [9]. Необходимость понимания процессов на уровне доклинических проявлений заболевания, связанных со снижением функциональных резервов, обеспечивающих резистентность организма к влиянию вредных факторов внешней среды, подтверждает важность изучения в пульмонологии нереспираторных функций легких. Идентификация признаков нарушения метаболического равновесия позволяет определить выраженность течения воспаления и репарации в легких.

Несмотря на большое количество исследований, проводимых в этой области, работ с морфологическим обоснованием патогенетических механизмов развития бронхолегочной патологии не достаточно. Необходимость изучения метаболической функции во взаимной связи со структурными преобразованиями легочной ткани является весьма актуальной и перспективной в плане возможного использования результатов исследования при разработке комплекса профилактических мероприятий на экологически вредных производствах.

Материалы и методы. Исследования проводились на 142 беспородных белых крысах, самцах, в осенне-зимний период, которые подвергались хроническому воздействию сероводородсодержащего газа Астраханского месторождения. Все животные были поделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Экспериментальная группа подвергалась воздействию газа в концентрации по сероводороду 3 мг/м3 четыре часа в сутки, пять дней в неделю, четыре месяца. Первое выведение животных из эксперимента осуществлялось через месяц от начала опыта, а в дальнейшем один раз в месяц. Для оценки резервных возможностей восстановления в структурах легких было проведено их исследование по итогам пятого месяца, в течение которого ингаляций не проводилось. Гистологические парафиновые срезы окрашивали гематоксилином – эозином, по Ван Гизон и ГОФП. Была проведена оценка количественного и качественного состава липидов, белков и углеводов в сыворотке крови в соответствии с изменениями липидного, белкового и углеводного обмена в легких в динамике. Оценивались следующие биохимические пока-

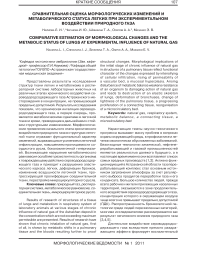

Рис. 1. Гиперплазия бокаловидных клеток с грибовидными выбуханиями. Накопление в цитоплазме вздутых ШИК-положительных гранул через месяц хронической интоксикации. ШИК-реакция. Ув: 400.

затели крови: содержание общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности, низкой и очень низкой плотности, триглицеридов, содержание молочной и пировиноградной кислот, альбуминово — глобулиновое соотношение в крови. Для изучения обменных процессов в тканях легких были использованы ШИК-реакция на углеводы, окраска Суданом III на липиды и прочным зеленым на белок

Результаты собственных исследований. Изучение возможностей респираторной системы в условиях длительного воздействия предельно допустимых концентраций природного газа позволяет определить роль метаболических и морфологических преобразований легочной ткани в развитии патологического процесса. В ответ на раздражающее действие природного газа в течение первого месяца эксперимента возникает гиперплазия бокаловидных клеток с накоплением гикогенсодержащих гранул в их цитоплазме и увеличение клеточной инфильтрации в паренхиме легких (рис. 1). Появляются участки ателектазов, вызванные утолщением альвеолярной стенки за счет клеточной инфильтрации. Люминесцентная микроскопия констатирует увеличение транскапиллярной проницаемости. Во внутрилегочных артериях и венах происходит гипертрофия сосудистой стенки, обусловленная отеком и клеточной инфильтрацией. В структурах легочной тка-

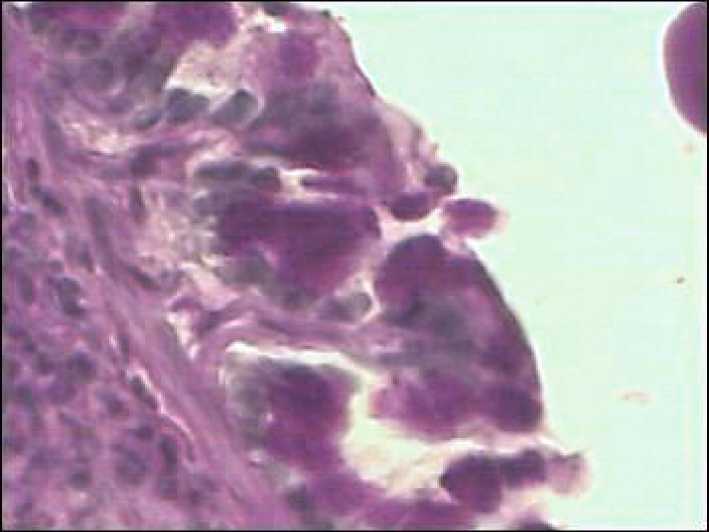

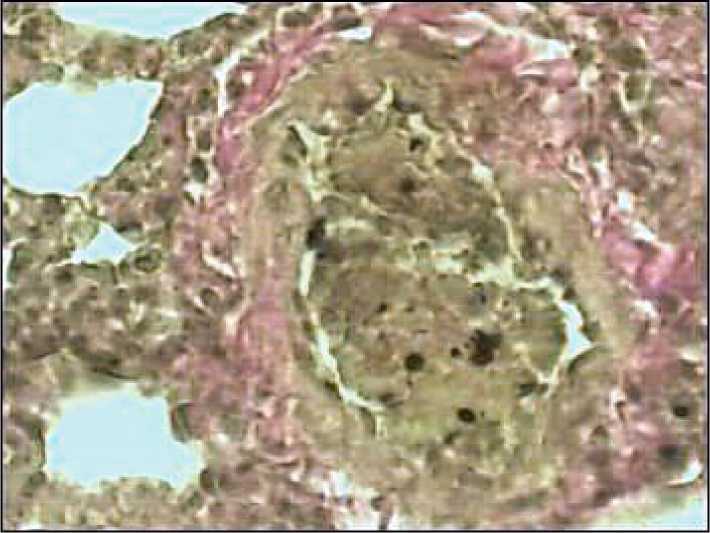

Рис. 2. Клеточная инфильтрация периваскулярной области. Отек и расслоение мышечных клеток сосудистой стенки через два месяца хронической интоксикации. Окраска гематоксилином и эозином.

Ув: 400.

ни отмечается перераспределение углеводов. Интенсивную ШИК – реакцию проявляют наружная и внутренняя оболочки сосудов. Увеличивается содержание гликогена в цитоплазме клеток пери-

васкулярного и периброн-хиального пространства.

Наиболее значительные изменения наблюдаются в биохимических показателях крови. В первую очередь, это касается содержания липидов и их липопротеидного профиля. Увеличение общего холестерина происходит в основном за счет холестерина ЛПНП, в то время как концентрация ЛПВП несколько уменьшается. Содержание общего белка в сыворотке падает незначительно, но соотношение между концентрацией глобулинов и альбуминов достаточно заметно изменяется в сторону уменьшения последних.

Второй месяц эксперимента сопровождается более глубокой метаболи- ческой перестройкой, объясняемой процессами протеолиза и перекисным окислением липидов. Разрушение эластического каркаса, в большей степени в области межальвеолярных перего-

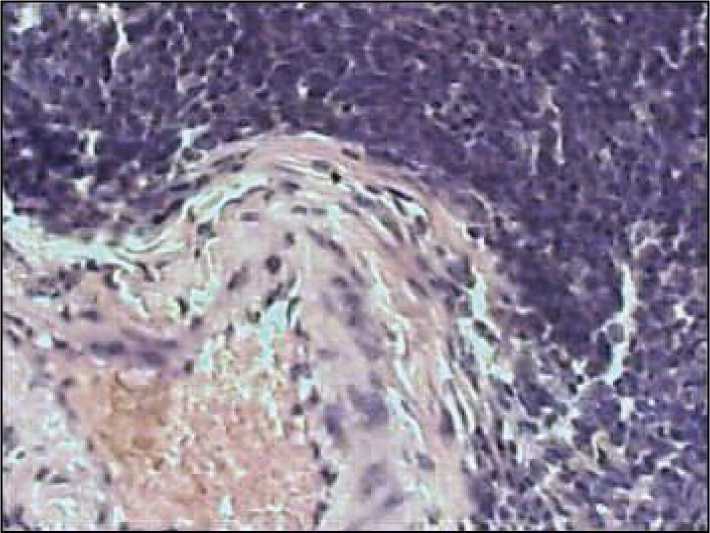

Рис. 3. Деформация стенок бронха. Полипообразные выпячивания слизистой через три месяца хронической интоксикации. Окраска гематоксилином и эозином. Ув: 200.

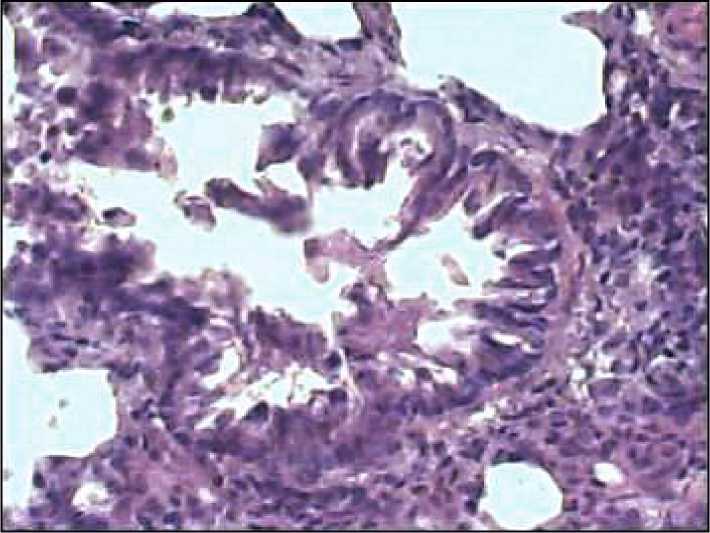

Рис. 4. Образование коллагена в стенке сосуда и окружающем ин-терстиции через четыре месяца хронической интоксикации. Окраска по Ван Гизону. Ув:400.

деформации бронхов и нарушения их проходимости (рис. 3). Нарастают атрофические процессы в слизистой бронхов с появлением полипообразных выпячиваний, а также в мышечной оболочке за счет разрастания межмышечной соединительной ткани. Уменьшается количество функционирующих сосудов. Возрастает проницаемость микро-циркуляторного русла. В периваскулярной и пе-рибронхиальной области формируются скопления клеток, по морфологическим характеристикам напоминающих лимфоидные фолликулы. Уменьшается содержание белка в стенках бронхов, сосудов и окружающей паренхиме. Снижается количество родок, и нарушение дренажной функции легких приводит к усугублению легочной вентиляции. Нарастает количество участков с ателектазами и эмфизематозно расширенными альвеолами. Увеличивается сосудистая проницаемость, что повышает содержание белка в периваскулярном пространстве. Прогрессирует отек и клеточная инфильтрация стенок сосудов (рис. 2). Гладкие миоциты мышечной оболочки находятся в состоянии сокращения. Увеличивается ШИК – позитивность сосудистой стенке и уменьшается содержание белка в ней. Происходит нарушение микроциркуляции из-за перераспределения крови в более вентилируемые участки легких, в связи с чем, часть сосудов запустевает. Активных процессов коллагенообразования на данном этапе не отмечается. В паренхиме увеличивается количество клеток с мелкими липидсодержащими гранулами в цитоплазме.

Биохимические показатели крови демонстрируют рост уровня общего холестерина, триглицеридов, ЛПОНП и ЛПНП. Количество общего белка снижается за счет уменьшения содержания альбуминов. По мере нарастания степени гипоксии в легких отмечается значительный рост концентрации молочной кислоты в крови.

В течение третьего месяца прогрессируют вентиляционные нарушения за счет увеличения количества эмфизематозных участков, углеводов в периваскулярной, перибронхиальной области и в составе оболочек бронхов. Вокруг сосудов и бронхов формируются массивные отложения коллагена. Увеличивается наличие липидных включений в клетках межальвеолярного матрикса, деформируется липид-содержащая выстилка альвеол. Биохимические показатели крови сохраняют сформировавшиеся тенденции в прогрессирующей последовательности.

Четвертый месяц эксперимента демонстрирует грубые деструктивные нарушения. Увеличивается воздушность легочной ткани за счет нарастания эмфизематозных изменений. Большинство бронхов деформированы и обтурированы слизью и клеточными массами. Гипертрофия сосудистой и бронхиальной стенки обусловлены значительными разрастаниями межмышечной соединительной ткани. Отмечается прогрессирующий рост коллагеновых отложений в периваскулярном, перибронхиальном пространстве и межальвеолярном матриксе (рис. 4). Увеличивается количество липидных включений в цитоплазме клеток и межклеточном пространстве, происходит деформация, утолщение липидсодержащей выстилки альвеол.

В биохимических показателях крови продолжается увеличение содержания холестерина ЛПНП в составе общего холестерина. Появляется тенденция к снижению триглицеридов и ЛПОНП. Концентрация ЛПВП продолжает снижаться. По мере снижения содержания глобулинов и альбуминов в составе общего белка, происходит изменение их соотношения в сторону увеличения глобулинов. Во всех сроках эксперимента происходит стабильное увеличение содержания молочной кислоты. Гистологическая и гистохимическая картина восстановительного периода эксперимента по основным параметрам не отличается от предыдущего месяца. Положительная динамика проявилась в биохимическом составе крови снижением содержания общего холестерина, триглицеридов, стабилизацией соотношения липопротеидов, белков и молочной кислоты.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Кузьмина, Л. П. Биохимические и молекулярногенетические механизмы развития профессиональной бронхолегочной патологии / Л. П. Кузьмина // Пульмонология. — 2008. — № 4. — С.107— 110.

2.Мадаева, И. М. Синдром обструктивного апноэ / гипопноэ сна и перекисное окисление липидов / И. М. Мадаева, В. А. Петрова, Л. М. Колесникова, О. Н. Шевырталова // Пульмонология. — 2009. — № 2. — С.65-69.

3.Бучин, В. Н. Системные основы стресса у работников газовой промышленности / В. Н. Бучин, М. В. Лазько // Вест. новых мед. технологий. – 2002. – Т9, № 2. – С.56-58.

4.Бучина, А. В. Эндоэкологическая реабилитация в лечении и профилактике хронического бронхита у рабочих Астраханского газоперерабатывающего производства / А. В. Бучина// Автореф. дисс…. канд. мед. наук. — Москва, 2004. – 24с.

5.Наумова, Л. И. Особенности морфологических изменений микроциркуляторного русла легких при адаптации к хроническому воздействию сероводородсодержащего газа / Л. И. Наумова, Н. В. Милехина, А. А, Осипов, Т. А. Шишкина, Чеку-нова И. Ю. // «Морфология». – 2008. — № 2. – С.94. 6.Прокофьев, В. Н. Биохимический состав сурфактанта и свободнорадикальные процессы в нем при гипербарооксигенации и в постгипе-роксический период / В. Н. Прокофьев, Л. В. Мо-гильницкая, Г. Л Моргулис., И. Я. Шерстнева // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1995. — Т. 4 – С.1-4.

7.Серосодержащие газы, их действие на организм и пути дезинтоксикации в эксперименте / Н. Н. Тризно, Ф. Р. Асфандияров, И. А. Беднов, А. К. Аюпова. – Астрахань, 2005. – 116с.

8.Жестков, А. В. Клинико-иммунологические особенности профессионального бронхита / А. В. Жестков, В. В. Косарев, С. А. Бабанов, А. И. Косов // Пульмонология. — № 4. – 2008. — С.31-35.

9.Величковский, Б. Т. Патогенетическая классификация профессиональных заболеваний органов дыхания, вызванных воздействием фиброгенной пыли / Б. Т. Величковский // Пульмонология – 2008 — № 4 — С.93-100.

Список литературы Сравнительная оценка морфологических изменений и метаболического статуса легких при экспериментальном воздействии природного газа

- Кузьмина, Л. П. Биохимические и молекулярно генетические механизмы развития профессио нальной бронхолегочной патологии/Л. П. Кузь мина//Пульмонология. -2008. -№ 4. -С.107-110.

- Мадаева, И. М. Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна и перекисное окисление липидов/И. М. Мадаева, В. А. Петрова, Л. М. Колесникова, О. Н. Шевырталова//Пульмонология. -2009. -№ 2. -С.6569.

- Бучин, В. Н. Системные основы стресса у ра ботников газовой промышленности/В. Н. Бучин, М. В. Лазько//Вест. новых мед. технологий. -2002. -Т9, № 2. -С.5658.

- Бучина, А. В. Эндоэкологическая реабилитация в лечении и профилактике хронического бронхита у рабочих Астраханского газоперерабатывающе го производства/А. В. Бучина//Автореф. дисс…. канд. мед. наук. -Москва, 2004. -24с.

- Наумова, Л. И. Особенности морфологических изменений микроциркуляторного русла легких при адаптации к хроническому воздействию сероводородсодержащего газа/Л. И. Наумова, Н. В. Милехина, А. А, Осипов, Т. А. Шишкина, Чеку нова И. Ю.//«Морфология». -2008. -№ 2. -С.94.

- Прокофьев, В. Н. Биохимический состав сур фактанта и свободнорадикальные процессы в нем при гипербарооксигенации и в постгипе роксический период/В. Н. Прокофьев, Л. В. Мо гильницкая, Г. Л Моргулис., И. Я. Шерстнева//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. -1995. -Т. 4 -С.14.

- Серосодержащие газы, их действие на орга низм и пути дезинтоксикации в эксперименте/Н. Н. Т ризно, Ф. Р. Асфандияров, И. А. Беднов,

- А. К. Аюпова. -Астрахань, 2005. -116с. 8.Жестков, А. В. Клиникоиммунологические особенности профессионального бронхита/А. В. Жестков, В. В. Косарев, С. А. Бабанов, А. И. Косов//Пульмонология. -№ 4. -2008. -С.3135.

- Величковский, Б. Т. Патогенетическая класси фикация профессиональных заболеваний орга нов дыхания, вызванных воздействием фиброген ной пыли/Б. Т. Величковский//Пульмонология -2008 -№ 4 -С.93100.