Сравнительная оценка морфотипов копеечника альпийского

Автор: Савченко О.М., Цыбулько Н.С., Ромашкина С.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - сравнительная оценка двух морфотипов культивируемой популяции копеечника альпийского как обоснование для проведения отбора исходных форм для селекции. Исследования проводились по комплексу морфологических и хозяйственно ценных признаков среди интродуцированных растений: по показателям силы роста (высота растения и количество побегов), структуре урожая и по содержанию мангиферина в сырье. В культивируемой популяции копеечника альпийского ФГБНУ ВИЛАР выявлены формы с зелеными и окрашенными стеблями. Динамика структуры урожая у двух изучаемых морфотипов, независимо от года наблюдения и возраста растений, имеет сходные показатели. Растения копеечника альпийского с антоциановым окрашиванием стеблей незначительно превосходят неокрашенную форму по высоте и числу генеративных побегов. Растения копеечника с зелеными стеблями характеризуются более высоким количеством сложных листьев на одном генеративном побеге. У растений с антоциановым окрашиванием стеблей на долю листьев в общей биомассе приходится 46 %, на долю соцветий - 10, на долю стеблей - 44 %. У растений копеечника альпийского с зелеными стеблями на долю листьев приходится 51 % от общей биомассы. Наличие антоцианового окрашивания не влияет на содержание мангиферина в органах копеечника. Формы с антоциановым окрашиванием содержат мангиферина: в листьях - 5,81 ± 0,16 %; в соцветиях - 1,49 ± 0,08; в стеблях - 0,23 ± 0,002 %. Формы без антоцианового окрашивания содержат мангиферина: в листьях - 5,68 ± 0,13 %; в соцветиях - 1,52 ± 0,08; в стеблях - 0,19 ± 0,002 %. У растений копеечника альпийского с зелеными стеблями доля листьев на 5 % больше, чем у растений с антоциановым окрашиванием. Следовательно, это лучшая структура урожая и больший потенциальный выход мангиферина.

Копеечник альпийский, урожайность, мангиферин, антоциановое окрашивание

Короткий адрес: https://sciup.org/140300815

IDR: 140300815 | УДК: 631.52 | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-6-12-17

Текст научной статьи Сравнительная оценка морфотипов копеечника альпийского

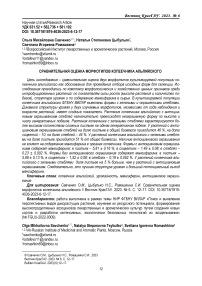

Введение. Копеечник альпийский ( Hedysarum alpinum L.) – многолетнее лекарственное растение семейства бобовых ( Fabaceae ) (рис. 1). Копеечник альпийский обладает противовирусной активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов: вируса простого герпеса, вируса опоясывающего лишая, ветряной оспы, цитомегавируса, вирусов иммунодифицита человека. Мангиферин оказывает бактериостатическое действие в отношении грамположительных и грамотрицатель-ных бактерий, туберкулезных микобактерий и паразитических простейших. Лекарственным сырьем служит трава, заготавливаемая в период бутонизации и цветения [1, 2].

С возрастом растений увеличивается сырьевая продуктивность. Копеечник альпийский синтезирует в надземной части достаточно высокое для представителей рода Hedysarum L. содержание мангиферина – от 3,02 до 4,06 % [3].

В работах ряда авторов встречается упоминание о наличии или отсутствии антоциановой окраски и опушения стебля копеечника альпий- ского [4, 5]. У копеечника альпийского в условиях полевого севооборота ФГБНУ ВИЛАР антоциановая окраска (при наличии) наблюдается с момента отрастания и до конца вегетации. Соотношение растений с окрашенными и неокрашенными стеблями в популяции равнозначное [6].

Флавоноиды в растениях участвуют в ауксиновом обмене, процессах прорастания, роста и опыления растений. Антистрессовая (защитная) функция этих соединений против различных повреждающих факторов внешней среды (механическое повреждение, инфекции, насекомые, ультрафиолетовое излучение, температурный стресс) состоит в их участии в окислительно-восстановительных процессах и антибиотической активности. Протекторная функция флавоноидов в тканях растений против любых биотических и абиотических стрессоров дает основание рассматривать их в роли универсальных физиологических адаптогенов к неблагоприятным факторам среды [7].

Рис. 1. Растения копеечника альпийского: 1 – 2 – с зелеными стеблями в фазу отрастания; 3 –

с окрашенными стеблями в фазе отрастания; фаза массового цветения; 4 – фаза плодоношения

(высота генеративных побегов, число побегов, количество стеблевых листьев) и учетов продуктивности сырья (по признакам «сырая масса побега», «облиственность побега»). Объем выборки данных в каждой популяции: по морфологическим признакам 100–120, а по признакам продуктивности 25–55 растений или учетных единиц органа растения. Статистический анализ выполнен с помощью программного приложения Excel. Для полученных средних значений рассчитывали стандартную ошибку среднего. Различия считали статистически значимыми при Р < 0,05.

Отбор проб растительного сырья для химических исследований осуществляли в фазе массовой бутонизации. Определение содержания мангиферина выполняли согласно ВФС 421498-85. В соответствии с ВФС 42-1498-85 содержание мангиферина в сырье нормируется на уровне не менее 1 %.

Результаты и их обсуждение. Отрастание копеечника альпийского ежегодно отмечается в последней декаде апреля. У растений копеечника альпийского, независимо от фенотипа, начало периода массовой бутонизации приходится на II декаду июня, цветение начинается в III декаде июня, массовое плодоношение – в I декаде августа. Период от начала отрастания до начала сбора семян составляет 90–95 дней. В результате наблюдений за многолетними растениями копеечника альпийского в полевом опыте было

На этом основании можно предположить, что растения копеечника альпийского, имеющие антоциановое окрашивание стеблей, вырабатывают устойчивость к стрессовым факторам посредством протекторной функции флавоноидов. Следовательно, лучше адаптируются к условиям севооборота и дают более высокие урожаи.

Цель исследования – сравнительная оценка двух морфотипов культивируемой популяции копеечника альпийского как обоснование для проведения отбора исходных форм для селекции.

Задачи: выявить урожайность морфотипов культивируемой популяции копеечника альпийского; определить содержание мангиферина в сырье исследуемых морфотипов.

Объекты и методы. Объектом исследования являлись многолетние растения копеечника альпийского из биоколлекции Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР, Москва). Исследования включали полевые и лабораторные опыты, которые проводились в 2019– 2021 гг. согласно методикам, принятым для работы с лекарственными растениями [8]. Биометрические учеты проводили с использованием стандартных методик [9]. Были исследованы средневозрастные генеративные растения (3– 6 г.ж.). Анализ морфотипического состава популяций проведен по данным первичных биометрических учетов по морфологическим признакам

установлено, что высота, интенсивность побегообразования, следовательно – урожайность сырья, практически не зависят от погодных усло- вий. У растений, имеющих антоциановое окрашивание стеблей, отмечается незначительное усиление ростовых процессов (табл.).

Изменчивость биометрических признаков растений копеечника альпийского, среднее за 2019–2021 гг.

|

Признак |

Среднее значение |

CV, % |

||

|

Окрашенные |

Зеленые |

Окрашенные |

Зеленые |

|

|

Высота, см |

138,5±11,37* |

129,4±10,72 |

17,8 |

16,9 |

|

Кол-во генеративных побегов, шт/растение |

9,8±2,97 |

8,7±2,75 |

33,8 |

35,0 |

|

Кол-во сложных листьев на один генеративный побег, шт. |

17,4±3,19 |

22,6±6,27 |

32,5 |

33,3 |

|

Кол-во соцветий на один генеративный побег, шт. |

6,1±1,97 |

4,7±1,46 |

15,0 |

16,2 |

|

Масса надземной части, г/растение |

28,2±3,85 |

26,8±3,65 |

18,3 |

20,4 |

* Различия между вариантами существенны при P < 0,05.

Растения копеечника альпийского с антоциановым окрашиванием стеблей незначительно превосходят неокрашенную форму по высоте и числу генеративных побегов. Растения копеечника с зелеными стеблями характеризуются значительным количеством сложных листьев на одном генеративном побеге. Наиболее высокая фенотипическая изменчивость отмечена по количеству генеративных побегов и листьев на одном генеративном побеге, что свидетельствует о неоднородности данной популяции.

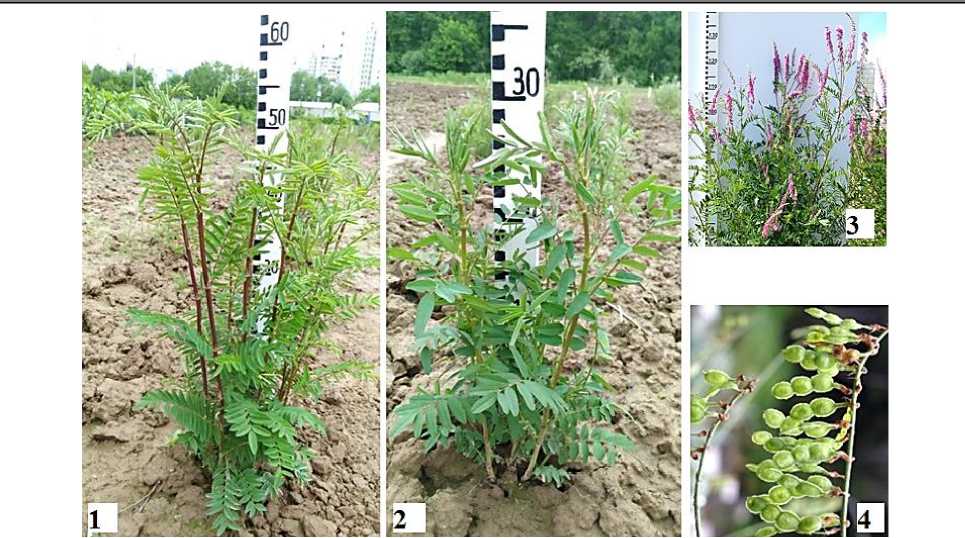

В ходе предыдущих исследований было установлено, что наибольшее содержание манги-ферина определено в листьях копеечника альпийского [10]. Следовательно, изучение структуры урожая данного растения позволит определить наиболее перспективный морфотип для дальнейшего возделывания и получения сырья. На рисунке 2 показана структура урожая сырья копеечника альпийского в зависимости от морфологических особенностей растений.

Рис. 2. Структура урожая копеечника альпийского в зависимости от морфотипа, %.

Окрашенные

Зеленые

Динамика структуры урожая у двух изучаемых морфотипов, независимо от года наблюдения и возраста растений, имеет сходные показатели. У растений с антоциановым окрашиванием стеблей на долю листьев в общей биомассе приходится 46 %, на долю соцветий – 10, на долю стеблей – 44 %. У растений копеечника альпийского с зелеными стеблями на долю листьев приходится 51 % от общей биомассы, а листьев на 5 % больше, чем у растений с антоциановым окрашиванием. Следовательно, это лучшая структура урожая и больший потенциальный выход мангиферина.

■ Листья

■ Соцветия

■ стебли окрашиванием окрашивания

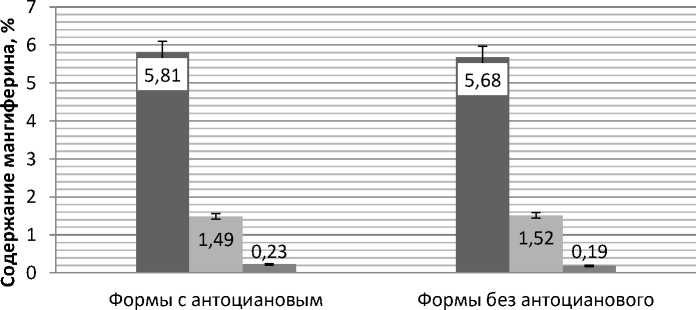

Рис. 3. Соотношение содержания мангиферина в разных частях растений копеечника альпийского разных морфотипов, %

Данные, представленные на рисунке 3, подтверждают, что наличие антоцианового окрашивания не влияет на содержание мангиферина в органах копеечника. Формы с антоциановым окрашиванием содержат мангиферин: в листьях – 5,81±0,16 %; в соцветиях – 1,49±0,08; в стеблях – 0,23±0,002 %. Формы без антоцианового окрашивания содержат мангиферина: в листьях –5,68±0,13 %; в соцветиях – 1,52±0,08; в стеблях – 0,19±0,002 %.

Заключение

-

1. Достоверных различий между двумя морфотипами копеечника альпийского по содержанию мангиферина в сырье не выявлено.

-

2. Растения копеечника альпийского с антоциановым окрашиванием стеблей отличаются более интенсивным ростом и низкой облиствен-ностью по сравнению с растениями копеечника с зелеными стеблями.

-

3. В структуре урожая растений копеечника альпийского с зелеными стеблями доля листьев на 5 % выше, чем у растений с антоциановым окрашиванием, что свидетельствует о большем потенциальном выходе мангиферина.

-

4. Предложено использовать растения с зелеными стеблями в дальнейшем процессе отбора перспективных форм.

Список литературы Сравнительная оценка морфотипов копеечника альпийского

- Тихонова Е.Д., Шемерянкина Т.Б., Сокольская Т.А. Алпизарин - современный препарат противовирусного действия, усовершенствование технологии получения препарата // Здоровье и образование в XXI веке: сб. науч. тез. и ст. 2008. № 3. (Т. 10). С. 395-396.

- Свиридова Т.П., Зиннер Н.С. Перспективы выращивания Hedysarum alpinum L. и Hedysarum theinum Krasnob. в условиях Томской области // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2008. № 2 (3). С. 5-11.

- Особенности биоморфологии и сырьевая фитомасса Hedysarum аlpinum L. в условиях интродукции (Республика Коми) / М.Г. Фомина [и др.] // Молодые ученые и фармация XXI века: сб. науч. тр. третьей науч.-практ. конф. с междунар. участием. М., 2015. С. 137-141.

- Изучение хромосомной структуры кариотипов лекарственных видов рода Hedysarum L. / О.Ю. Юркевич [и др.] // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. 2018. № 13. С. 484-488.

- Белоус Я.В., Зиннер Н.С. Морфобиологические особенности копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) в условиях интродукции на юге Томской области // Модернизация аграрного образования: интеграция науки и практики: сб. науч. тр. по мат-лам II Междунар. науч.-практ. конф. Томск, 2014. С. 10-12.

- Ромашкина С.И., Савченко О.М. Изучение особенностей роста и развития копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) в Нечерноземной зоне Российской Федерации // Вестник КрасГАУ. 2018. № 4 (139). С. 16-21.

- Макаренко О.А., Левицкий А.П. Физиологические функции флавоноидов в растении // Физиология и биохимия культурных растений. 2013. Т. 45, № 2. С. 100-112.

- Проведение полевых опытов с лекарственными культурами. Лекарственное растениеводство: обзорная информация / под ред. А.А. Хотина. М.: ЦБНТИмедпром, 1981. № 1. 55 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1990. 352 с.

- Влияние микроудобрений на экзогенную регуляцию биопродуктивности копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) / С.И. Ромашкина [и др.] // Агрохимический вестник. 2020. № 5. С. 71-74.